【書評】山下澄人「しんせかい」

【しんせかい:山下澄人:新潮社:2016:第156回芥川賞受賞作】

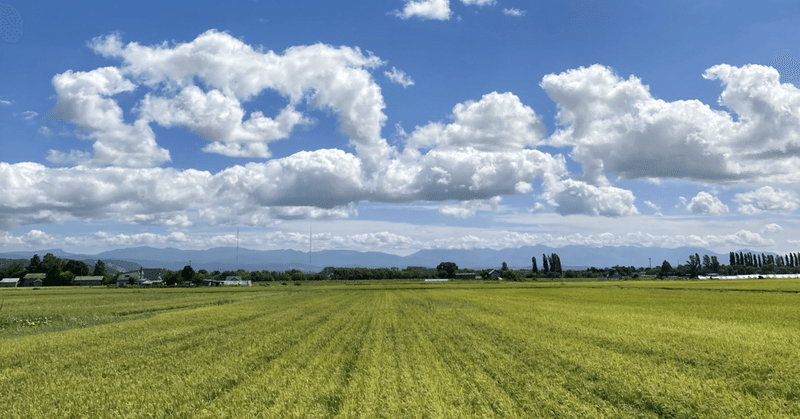

十九歳の主人公、山下スミトが北海道かどこか北の大地で俳優の勉強をするため、私塾を開いている脚本家の【先生】のもとを訪れる、という話。

年齢性別来歴も様々な面々が、俳優もしくは脚本家を志望して集まるのだが、未だ設備の整わない施設の設営・建築や、飼っている馬の世話、食い扶持を稼ぐための農作業といった肉体労働に多くの時間が費やされる。

そうしたなかで、塾生同士のいざこざだったり、【先生】との確執だったり、地元に残してきた恋人(友達?)との手紙のやり取りだったり、が描かれてゆく。

文体は平易ではあるが独特な印象がある。

車の走る先の上に青い看板が見えた。耳でしか聞いたことのなかった土地の名前が書かれていた。その土地に、目的地はある。目的地にはその土地の名前がついていた。目的地に近づいていたのだ。かかっていた曲に聞き覚えがあった。どこかで聞いたことのある曲だ。何かの曲だ。何の曲だっけ。

(p17)

「その土地に、目的地はある。目的地にはその土地の名前がついていた。」といったように、前の文中の単語を次の文に次いでいく語り口が特徴的で、これが語り手のちょっと馬鹿っぽいような、朴訥な印象を生み出している。

この印象こそ本作の核と言えば言えそうなところがある。

北の大地、それも設備もまだ整わないなか、自分たちで建物の建設までをも行うという状況も含め、「舞台」「出来事」「語り口」のすべてが素朴な印象に揃えられている。

そうしたなかで行動する個々の人物もまた、それぞれが素のままといった様子で個性豊かに描かれている(そもそも皆、俳優ないし脚本家になるため社会的身分を捨ててここに集まっている)。

絶対的な権威である【先生】に対する、尊敬だけではないマイナス要素の絡み合った複雑な感情。塾生のなかでも一期生と二期生との間の確執だったり男女関係だったりといった相関。等々が素朴な舞台設定のなか、素朴な目を通して、生き生きと感じられるようなところがありはする。

読むには読みやすい。

ただ、特別面白いというわけでもなく、淡々と読み進んでいったら感慨もなく読み終えていた、といった印象がある。

ただただ「そういうことがありました」というだけで、それ以上の何かしら残るものがあるかというと、ない。

他人の身の上話の詳しいバージョンを聞かされた以上の何かがあるかというと、ない。

これは果たして純文学なのだろうか。

ただ娯楽性が(なくはないが)薄いというだけで、芸術性に秀でているわけでもないように思われる。確かに、出来事の経緯を含めた情景全般は精彩に立ち現れるようなところがありはする。しかしそれだけだ。作品には特段の謎もなければ、作品自体を超えて読み手の想像を喚起するようななにものも(少なくとも自分には)無いように思われる。

読んでみて読めないことはないし、まったくつまらないというわけではないが、それ以上のものはない。

これを果たして純文学と呼べるだろうか?

それともこの話から何か喚起されるものがある? この話が現実に対して何らかの参照枠になるようなところがある? いや、ない。それは、そういう状況下において「さもありそうなこと」がただ綴られているだけで、現実に照らし合わせて特筆すべきことが起こっているわけでもなければ、独自の見方があるわけでもない。言ってしまえば「たかがしれたこと」なのであって、それ以上に何かを喚起するようなところはない。

――出来事に絞って言うとそうなるが、しかし一人称主体の目から見た世界が描かれているのだから、「語りえないもの」としての語り手そのもののアクチュアリティというものは、本作から汲み取ることができるのではないか(ひいてはそこから、現実に対する参照枠としての価値を見いだすことができるのではないか)。

と、言ってみてどうだろう。まあ確かに、そうした側面がなくはないかもしれない。しかし例えば、本作の一つ前の芥川賞受賞作、村田紗耶香「コンビニ人間」ほどの価値というのは、ない。

それが一人称主体から開かれた世界(=私)を精彩に描いてさえいれば、そのテクストは「語りえないもの」としての<私>を示しうる、だからそれはそれで芸術性はある、とは言えるのではないか(そう言いたくならないとしたら、自分は何を問題にしているのか)。

しかし仮にそうした機能があるとすれば、それ自体が含み豊かな「謎」として、読み手である自分に印象されるのではないか。そのような印象がないというのはつまり、そのテクストから示されるところの一人称主体が、一般的な人間の一類型という印象を出ず、加えて描かれている事物も「さもありそうなもの」という印象を超えないから、ではないか。

例えば。

絵葉書が被写体そのものの代替物であるとして、絵画は絵葉書を超えなければならない。ある一幅の風景画が、そこに描かれているところの景色を直接観に行けない人にとっての代替物に過ぎないとしたら、その絵画には芸術性がないと言わざるをえない。

絵画(のみならず芸術全般)は、それがどれだけ写実的であれ具象的であれ、根源的には抽象表現であると言える。まっさらなキャンバスに何を描いてもよく、広い世界のどこを描いてもよい自由が与えられているのだから、「敢えてそれを描く」ということ自体が抽象である。

そうして創作者における世界の部分的な切り抜きを提示され、鑑賞者としての自分の内奥に響くようなところがあれば、そこに得も言われぬ何かが感懐される。

理解を超えた感懐が生じる。

本作はよくできているが、(少なくとも自分にとっては)絵葉書を超えないように思われる。

【先生】へのプレゼントとして「カヌーを漕ぐ人」のオブジェを嫌々作る場面は笑った。

あそこは面白い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?