Purpose Recruitment Branding vol.1:採用活動とパーパスの関係性

いま企業の採用活動は、大きな転換期を迎えています。

経済のグローバル化や情報技術の進化、新たな世代の登場など、多様な要因が複雑に絡み合っている現代社会では、「有名な人気企業しか人が集まらない」と半ば諦めている企業が多いかもしれません。

この記事では、そんな変わりゆく採用の現場において「企業の存在意義」をどのように捉えるべきか、そして「パーパス」がどれほどの重要性を持つのかについて掘り下げていきます。

採用活動を取り巻く3つの環境

どの業界でも人材不足は大きな問題になっていますが、少子化の進む日本では大企業でさえもエントリー数が減り、人材確保が難しい時代に突入しています。

内定を出しても辞退して他社へ行ってしまう学生がいたり、入社前と入社後のギャップから離職する人が増えたりと、従来の採用活動に限界を感じている企業も多くいるようです。その要因はさまざまですが、大きなものとして次の3つが考えられます。

まず、1つ目は「情報の氾濫」です。

ひと昔前と比べ、個人が発信・収集できる情報量が爆発的に増えたことで、現代社会には把握しきれないほどの情報が氾濫しています。その情報量は100ゼタバイト(ZB)に迫る勢いで、現在も増え続けています。

聞き馴染みのない単位なので想像しにくいと思いますが、1ゼタバイトは「世界中にある砂浜の砂粒と同じ数」だと言われています。これほど膨大な情報の中で暮らす人に対して、1粒の砂=自社の情報を見つけてもらうには、表面的なことを発信しているだけでは不可能です。

そして、2つ目は「価値観の変化」です。

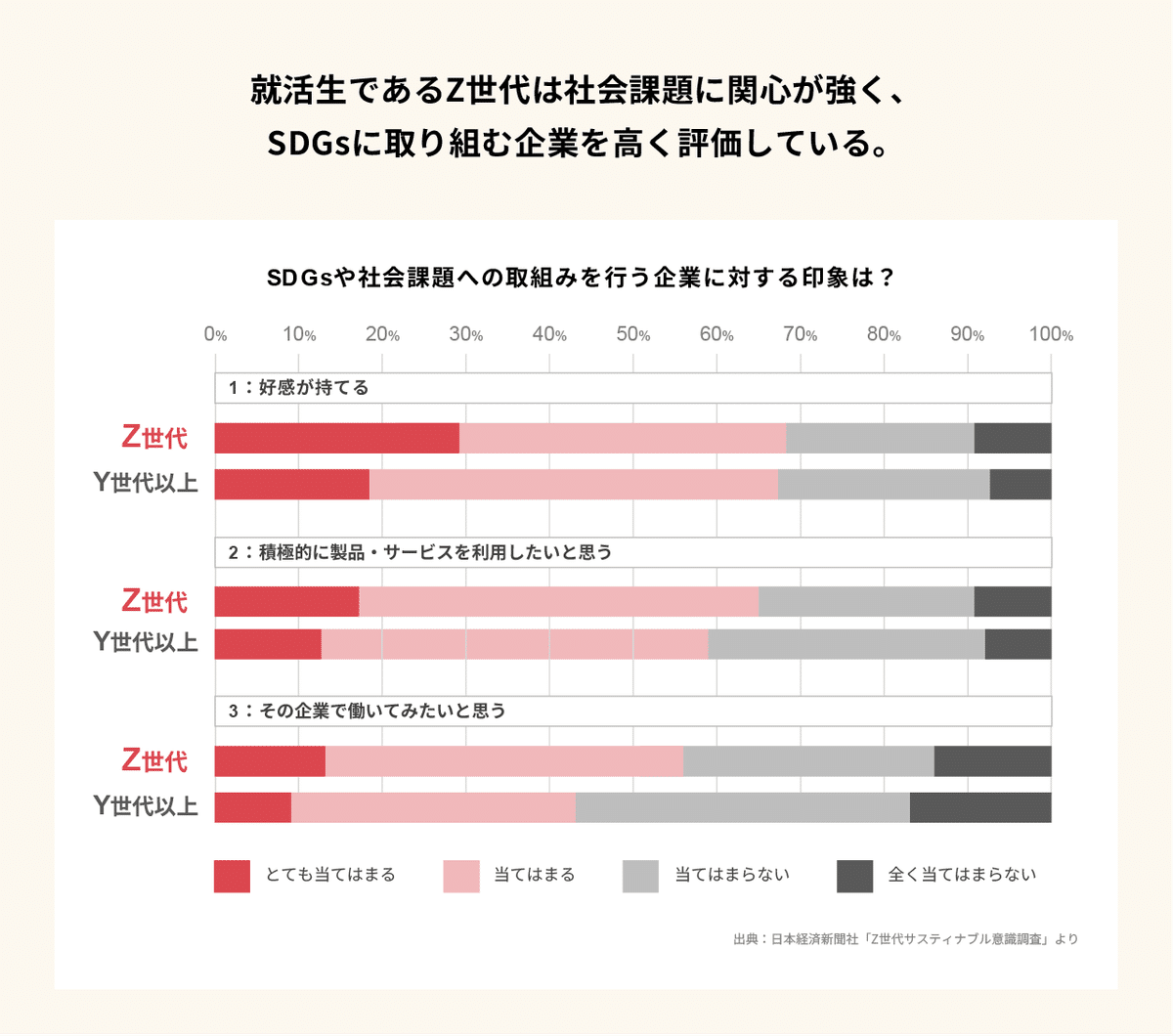

Z世代と呼ばれる1996年〜2012年生まれの若い世代は、給料や福利厚生などの待遇面だけでなく、企業の文化や価値観、社会貢献なども重視するようになっています。

子どもの頃から気候変動や海洋汚染などの社会問題が身近にあった世代なので、自身も社会貢献欲求が高く、SDGsに取り組む企業への評価も高い傾向にあります。

最後に3つ目として、「企業メッセージの類似」が挙げられます。

ビジネス自体を他社と圧倒的に差別化するのは難しく、似たものになっていくのはある程度仕方のないことです。ただ、同じように採用メッセージも類似したものを発信していると、採用活動でも他社との差別化は非常に困難になります。

また、1つ目の要因で挙げたように、同じようなメッセージ(=砂粒)の中から自社の採用メッセージだけを学生に見つけてもらうのは至難の業と言えるでしょう。

では、どうすれば自社の想いを学生に届けられるのでしょうか。その答えは、「企業の存在意義」の中に隠されています。

なぜ、「企業の存在意義」が問われているのか

最近、多くの企業がその存在意義、すなわち「なぜ、その企業は存在しているのか?」を明確にしようとしています。

こうした流れの背景には、SDGsやサステナビリティなどの取り組みが一般化し、単に商品やサービスを買うだけではなく、その背後にある企業の価値観や哲学も見られるようになってきたことが関係しています。

これまでも企業はCSRという形で社会貢献に取り組んできましたが、カーボンニュートラルなど取り組むべき課題が巨大化・深刻化している現代では、解決に向けた姿勢が真に問われるようになっています。

また、持続可能性という観点も経営に求められるようになったことから、その指針となる企業の存在意義やビジョンを問い直す流れが加速しているのです。

「なぜ、その企業は存在しているのか?」を明らかにすることは、「その企業は社会に対して、どのように貢献しているのか?」を明らかにすることに繋がります。そのため、「企業の存在意義=パーパス」を経営の中心に据える「パーパス経営」に注目が集まっているのです。

近年、注目されている「パーパス経営」とは?

パーパス経営とは、企業が単に利益を追求するだけでなく、社会的な価値を生み出すための存在意義(パーパス)を中心に経営を行う考え方です。

パーパスは経営の軸として機能するだけでなく、その考えに賛同する人々を惹きつける求心力にもなります。そのため、従業員のモチベーション向上や顧客との強固な関係構築にも繋がる最重要概念だと言えます。

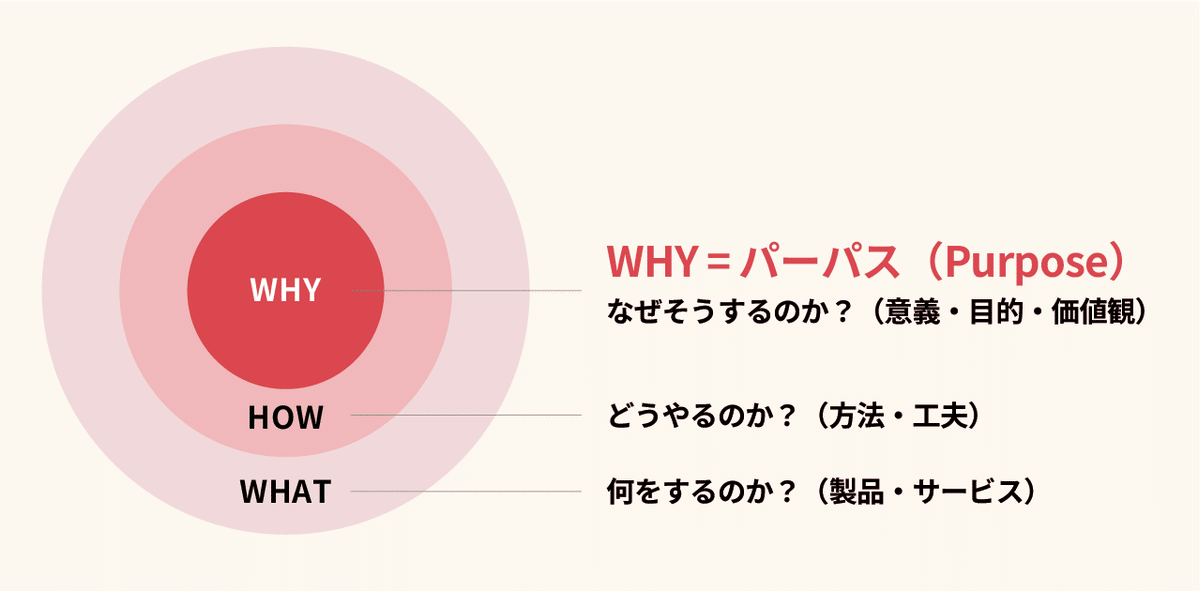

2009年のTEDでサイモン・シネックが語った「ゴールデンサークル理論」も、まさに「なぜ存在するのか?=WHY」から始めようという内容でした。

成功する企業や組織はこのWHYの部分を明確にし、それを世の中に共有することで人々の心を動かしているとシネックは言います。そこを無視して製品やサービスの話、つまり「何をするのか?=WHAT」から話を始めても人々の共感を得ることはできません。なぜなら、人々は何をするのかではなく、なぜそれをするのかという信念や目的に共感するからです。

従業員や顧客に真の共感を呼び起こすためには、WHY=パーパスが重要であるということが、シネックの話からもよくわかります。

パーパスの策定が、未来を支えるカギになる

パーパスを策定し、経営の最上位概念に置いている企業は、収益の増加スピードが4倍になり、雇用創出が7倍、株価の上昇スピードが12倍、企業の成長速度が2倍になるというデータが出ています。

このように、パーパスがすべてを前進させる原動力になることは明確です。就活生も企業のパーパスを重視する傾向が強まっているため、共感を得られるパーパスがあれば、「数多ある会社」から「入社したい会社」へと変革できます。

つまり、パーパスは企業の未来を支える、大きなカギになるということです。

「第1回 採用活動とパーパスの関係性」は、以上です。

次回は、企業のパーパスを策定することからはじめる、本質的なブランディング活動「Purpose Recruitment Branding」について、ご紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?