「くまモン」売上高8,000億円!!改めてその成功ポイントを整理してみた。

©2010熊本県くまモン#熊本支援

こんにちは

熊本を中心とした大雨災害の被害を受けられた皆さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げますと共に、皆さまの安全と、被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

はじめに

先日の都知事選では、元熊本県副知事の小野泰輔(たいすけ)さんのご活躍などもあり熊本というワードが多く露出しました。

結果はさることながら、小野泰輔さんが主張されていた「くまモン」の成功ということについて、具体的な凄さがわかりにくかったのではと思いました。

私が副知事時代に手掛けた「#くまモン」。

— 小野泰輔 (@taisukeono) June 26, 2020

関連商品の売上高は8年間の累計で約8100億円。ここまでのヒットは予想以上でしたが、成功の要因を振り返るとともに、得難い経験を私が東京都政にどう活かすのか書きました。#東京都知事選 #小野泰輔 #小野たいすけ https://t.co/uGKSi2KwsR

僕自身昔、「くまモン」と仕事?をしたことがあり、すごいキャラクターだなという印象を持っていました。そこで、改めて調べようと色々な記事や本を読んでいたのですが、ものすごく量がたくさんあって散乱しているような印象を受けました。

そこで、「なぜくまモンをすごいと言えるのか?」ということを、マーケティング視点から改めてまとめてみようと思いました。

流れとしては、まず「くまモン」の市場規模を確認し、「ゆるキャラの整理や歴史」から始まり、「くまモンの強さについて」整理します。

***事前注意***

内容を網羅しようとしたら、16,000字になりました。そのため、約10分くらいかかるかもしれません。お時間があるときにお読みください。

1 くまモンの市場規模

では、早速くまモンの商品の売上高の推移をみてみきます。

上記記事からグラフを引用させていただきました。小野さんがtwitterで述べられていた通り、8年で8,000億円を売上と言うことは、本当のようです。特に近年は、1,500億円の売上高を記録しており、まだまだ伸びているという印象です。

この規模感を、キャラクタービジネスの一般企業と比較すると、「ハローキティー」で有名な「サンリオ」の年間売上高(2020年)が550億です。今やそれを超えています。

次に、ワンピースやプリキュアなど多数のキャラクターを扱う「バンダイナムコホールディングス」のIP別売上(2020年発表)をみてみます。その中で一番大きいものは「ドラゴンボール」の売上で1,300億円です。いかにすごいのかがわかります。

なお、商品数を調べると、(amazonで「くまモン」と検索すると)20,000点以上あるようです。これは、キャラクター小売市場No1のアンパンマン(グッズの市場は1100億円から1200億円/2012年度)と同程度の数でした。つまり、かなりの量の商品が流通していると状況です。

もはや都道府県のキャラクターで横に並ぶものはいない、完全な独占状態といって良いと思います。

そして、永続的に続くキャラクターというのはほとんど少ない中、継続して右肩上がりというのもすばらしいことです。かの「妖怪ウォッチ」も2015年度は、売上規模500億以上あった売上も、2018年度には、ブームを過ぎ去り60億(15年度は500億)と大きく下げているのです。

次に少し「くまモン」が生まれたゆるキャラの歴史を調べてみます。

2 ゆるキャラの歴史

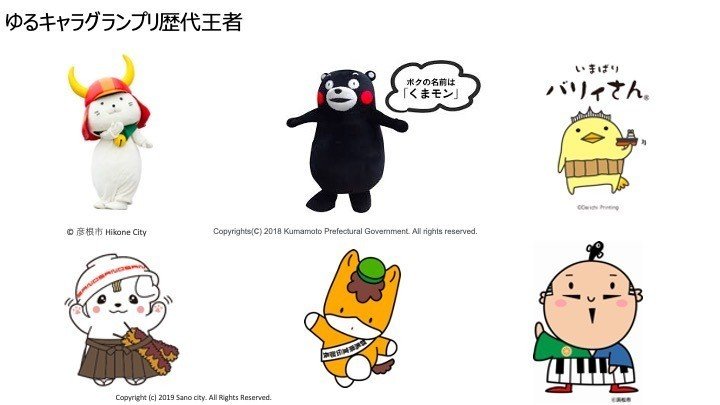

日本全国にいたご当地キャラクターを、2000年初めに、みうらじゅんさんが「ゆるキャラ」というワードを考えカテゴライズしはじめました。そうして、滋賀県彦根市の「ひこにゃん」が2006年に登場し、ゆるキャラブームが始まります。さらに2008年には「せんとくん」も登場し、この2大キャラクターが牽引していきました。

© 彦根市 Hikone City ©NARA pref.

そして、2010年に「ゆるキャラグランプリ」が開かれます。

そこで、メディアの注目がさらに集まり、テレビ等でも扱われるようになり、一気に「ゆるキャラブーム」になっていったのではないかと考えます。

そうした潮流の中、2011年(第2回)ゆるキャラグランプリで「くまモン」が登場し、優勝しました(当時は、348体ものキャラクターエントリーがあったよう)。

では、少しシンキングタイムです。

2010年から2015年の歴代王者をまとめてみました。「くまモン」以外にわかるキャラクターは何体いますか?

・・・

・・・・・

・・・・・・・

左上から右に「ひこにゃん」「くまモン」「バリィさん」2段目が「さのまる 」「ぐんまちゃん」「出世大名家康くん」です。

僕は、これを書く前、絵をみてすぐに名前を思い出せたのは、「ひこにゃん」と「ぐんまちゃん」です。理由としては、SNSでも継続的に登場し、たまに見ているキャラクターだからかなと思います。

ぐんまちゃん〜〜〜〜♡♡

— 内田彩 (@aya_uchida) June 12, 2019

みんな、ぐんまちゃんがとってもとっても可愛いので、見てね♡♡ https://t.co/ASBUaSGV4M

「ぐんまちゃん」は、声優の内田彩さんのtwitterでもたびたびでてくるので知ってました。

それぞれのキャラクターを説明しますと、左上から右に順にそれぞれの名前とSNSフォロワー数を並べてみました。

※第1回で同時受賞したタボくんは、滋賀県というよりも、西川貴教(T.M.Revolution)さんのキャラクターなので除きます

こうしてみると、現在「くまモン」だけが圧倒的に数値が高いことがわかります。

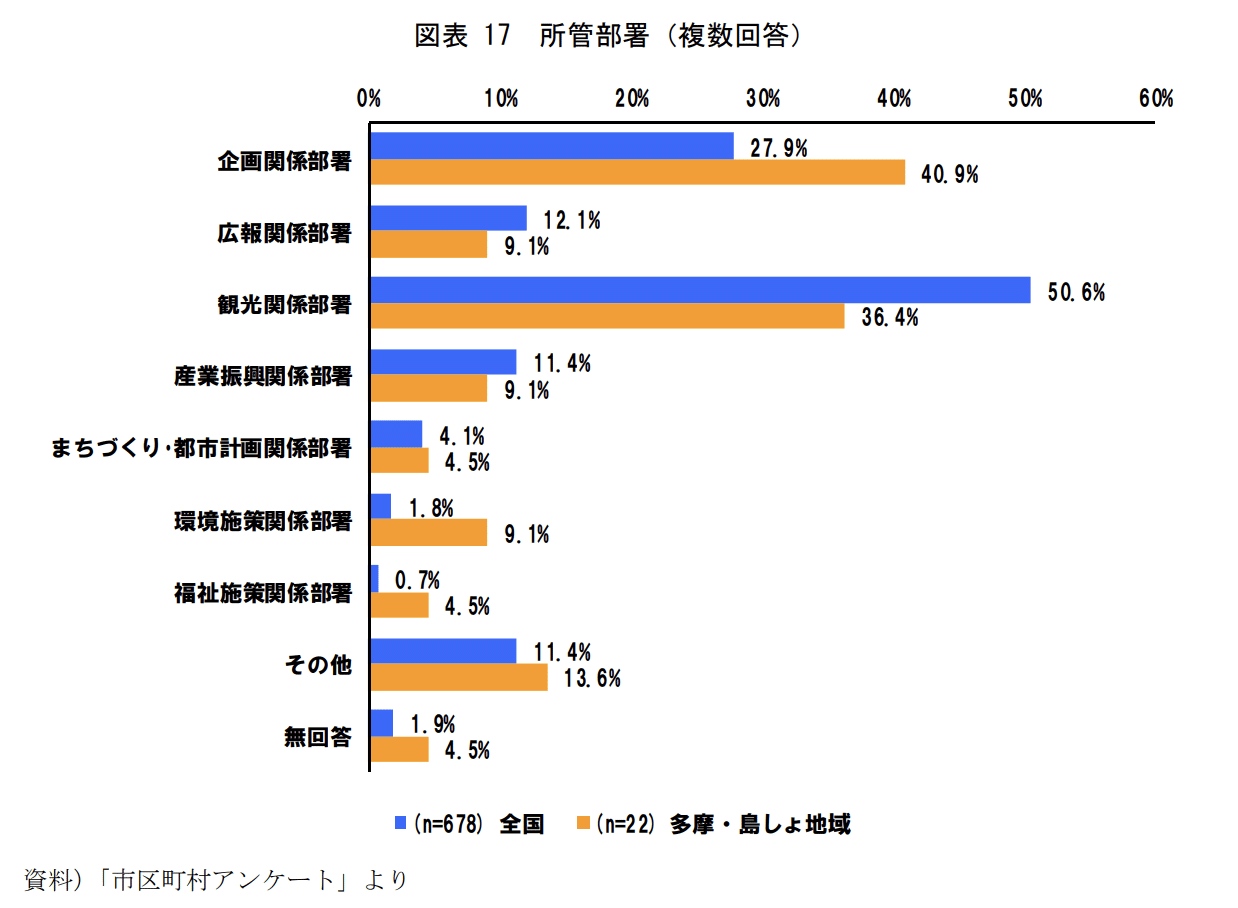

ちなみに、「ご当地キャラクターの活用に関する調査研究 報告書(平成27年3月)」という公益財団法人 東京市町村自治調査会のレポートから引用すると、全国の都道府県(回答は33ですが)でなんらかのご当地キャラクターがいることがわかります。

また、全国の自治体(市町村レベル)でも約8割は何かしらのキャラクターがいると回答しています。

(※このレポートは多摩・島しょ地域の活性化を検討するために作られていたレポートなので、以降使用グラフにも随所にでてきますが気にしないでください。)

こんなにある中でなぜ公営のキャラクターで「くまモン」だけが一人勝ちできたのでしょうか?いくつかの理由を考えてみたいと思います。

3 「くまモン」が人気を獲得した理由

特筆的ポイントを6点にまとめてみました。

<1> 惹きつけられるブランドストーリー

<2> キャラクター設定のこだわり

<3> ターゲットの明確化

<4> 組織的な強さ

<5> 時流に乗れたこと

<6> 利用の容易さ/NGジャンルの少なさ

3-1 惹きつけられるブランドストーリー

最初は、くまモンというキャラクターのブランドです。

キャラクターデザインを手掛けたデザイナーの水野学さんと、「くまもとサプライズ」の仕掛け人としてプロデュースを行う小山薫堂さん(熊本県天草市出身)の組み合わせです。

水野学さんは、good design companyという会社の代表として、数々の広告賞を受賞されています。一方、小山薫堂さんは、映画「おくりびと」の脚本家としても有名ですが、TVドラマや小説の執筆、作詞、プロモーション企画をされています。

そうした2人を選ばれたこともすごいのですが、さらに、九州新幹線の通過駅で熊本をなんとか盛り上げなければならないというストーリーが組み合わされました。

つまり、『このままでは新幹線の通過駅として沈んでしまう状況を打開すべく、(地元出身の小山さん含む)著名な2人にお願いし、生み出された希望のキャラクターというストーリー』が生まれたのです。

また、『最初は「くまもとサプライズ!」のロゴだけを頼んだら、水野さんがそれだけではダメだということで「くまモン」のキャラクターを加えた』という補足ストーリーもあります。

それにより、テレビなどメディアが食いつきやすい、視聴者の共感を得やす買ったのだと思います。PR素材としては最適な情報が揃っていたのです。

さらに、小山さんや水野さんは現在においてもプロデュースを行いブランディングコントロールに携わられており、その紹介といった形でもネットワークが広がっております。

一方で、通常のご当地キャラクターはどのように作られていたのでしょうか。記念事業や地域PRに必要だからという形でキャラクターを作っています。そのため「偶然生まれたのではなく、必要だから作ってみようというような動機」です。そのため、くまモンより動機は弱くなりがちです。

また、キャラクターのデザインや名称も多くが市民公募や職員によるものなので、全国で活躍する方々ではないので、どうしても細かい部分で差が出てしまうのではないかと思います。「神は細部に宿る」ですし。

以上のことからも、改めて「くまモンのブランド力、そして、ブランドストーリーの強さ」を感じます。

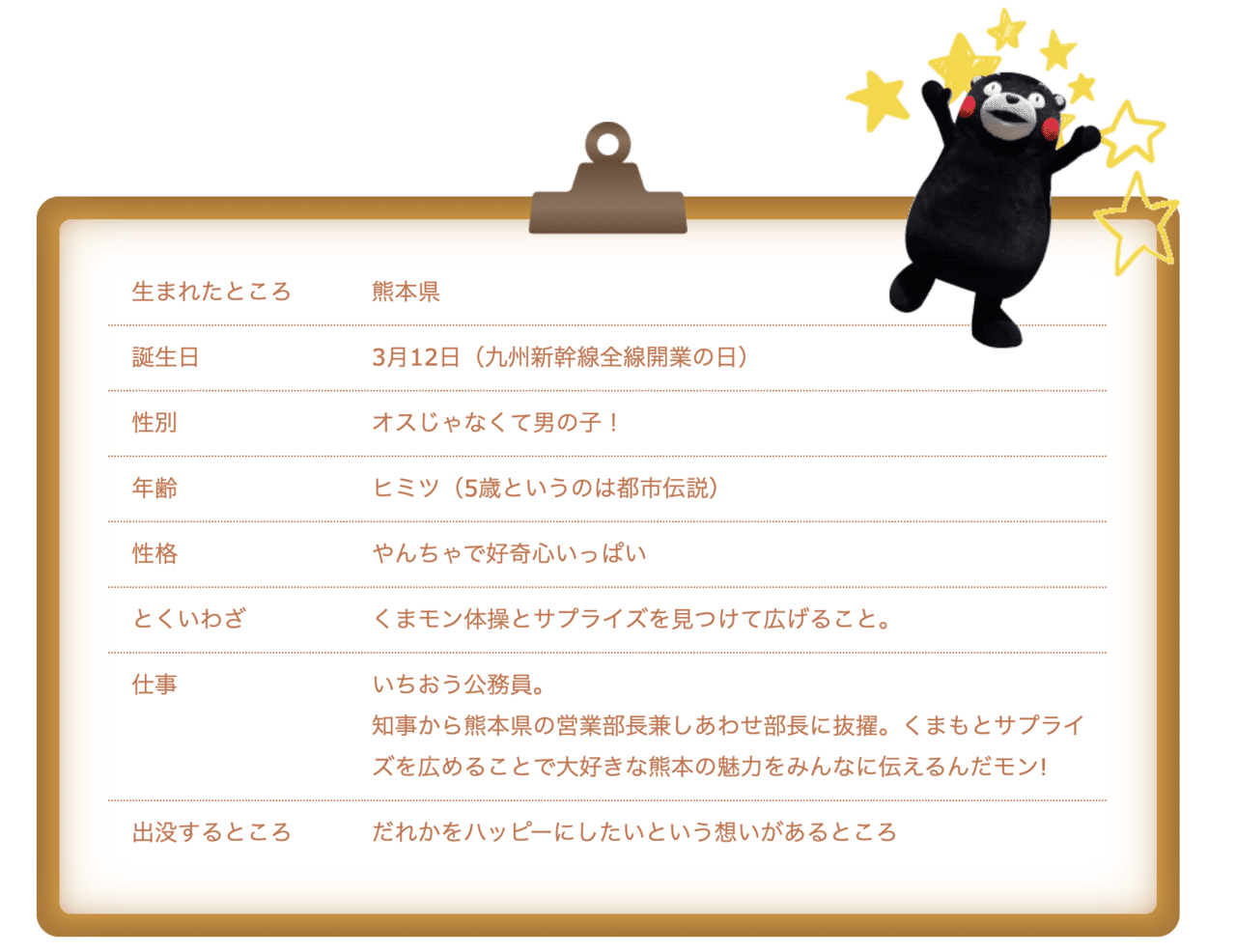

3-2 キャラクター設定のこだわり

次に取り上げたいのは、キャラクター設定へのこだわりです。ここでは2つの側面が考えられます。「ブランドキャラクターとしてのこだわり」と「縛りのない自由なキャラクター設定」です。

まず、「ブランドキャラクターとしてのこだわり」です。それは何かというと、「ミッキーマウス」と同じような扱い方をしていると言えます。つまり、ただの着ぐるみキャラクターではなく、「人」としてのキャラクターとして扱っているのです。

キャラクービジネスにおいては、いかにそのキャラクターが人々に夢を提供するかが大切です。そのため、例えば、着ぐるみの中に人が入っているとか、着ぐるみは何体もあって、同じキャラクターが何体もいるなどといった夢を壊すことはしていないのです。

以前、「くまモン」の担当者にお会いしたことがありますが、決して「着ぐるみ」という言葉を使わなかったです。「くまモン」は、「くまモン」であると。中の人はいないと。また、「くまモンの控室」という表現は使ってましたが、「着替え場所」という表現も使わなかったです。

さらに、「くまモン」は1人だけなのです(瞬間移動はできる設定ですがが、イベント等で絶対に2体同時時刻に現れることはありません)。天皇皇后陛下がご覧になった際に「おひとりなのですか?」という質問があった際にも、「くまモンはくまモンです」と答えるほどです。

そして、さらにくまモンの(着ぐるみの)動き方も非常に柔軟で(実際あった方はわかると思いますが)、まるで人間のように動きます。日々進化しています。ちゃんと中の人はダンスレッスンをしているみたいです。

そのようにしっかりとした、「ブランドキャラクターとしてのこだわり」がある一方で、行動に対してはとても自由です。

「縛りのない自由なキャラクター設定」と書きましたが、くまモンは「熊本生まれのやんちゃな男の子」以外がないのです。キャラクター設定も書かれていますが、行動に制限のかかることはありません。どこの市町村でも使えますし、好き嫌いもないので、どんな食品でもPRすることができます。また、年齢設定もないので、お酒のPRもできます。

例えば、くまモンが「阿蘇山麓で生まれた」とすれば、同じ熊本県内でも阿蘇地域以外の方は距離を置くでしょう。「サッカーが大好き」となれば、野球少年は悲しむでしょう。くまモンを自分色に染めることができるように、あえて「色をつけない」ようにしています。

白衣を着せた「ドクターくまモン」、刺し子の法被を着せた「消防団くまモン」等々、それぞれの制服を着せることができるのも、シンプルなデザインであるがゆえです。もちろん、熊本県のキャラクターとして、「熊本のおいしいものをたくさん食べて太った」といった熊本愛にあふれたキャラクターであることは間違いありません。

他の自治体例を出すと、例えば福岡県には、「エコトン」というご当地キャラがいるようなのですが、とんこつラーメンをイメージしたどんぶりに「ECO」のロゴ、しっぽがナルトでできています。このキャラクターが、博多のとんこつラーメンを宣伝しているのなら理解しやすいですが、例えば、辛子明太子に掲載されていると、「なんだろう?」になってしまいます。

そうした意味で、くまモンは、縛りがあるようでない「圧倒的に使いやすキャラクター」なのです。

また、利用用途としてのターゲットの明確化もされております。

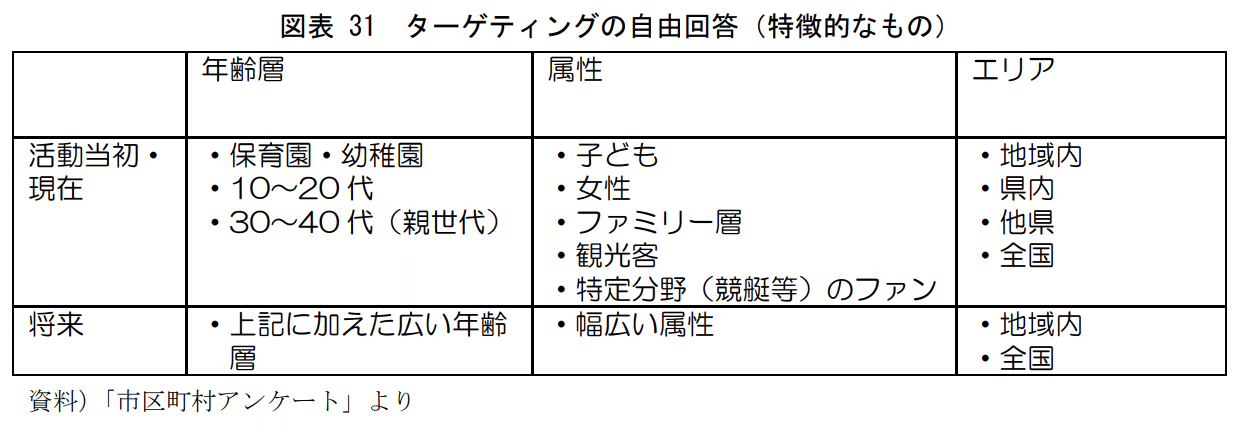

3-3 ターゲットの明確化

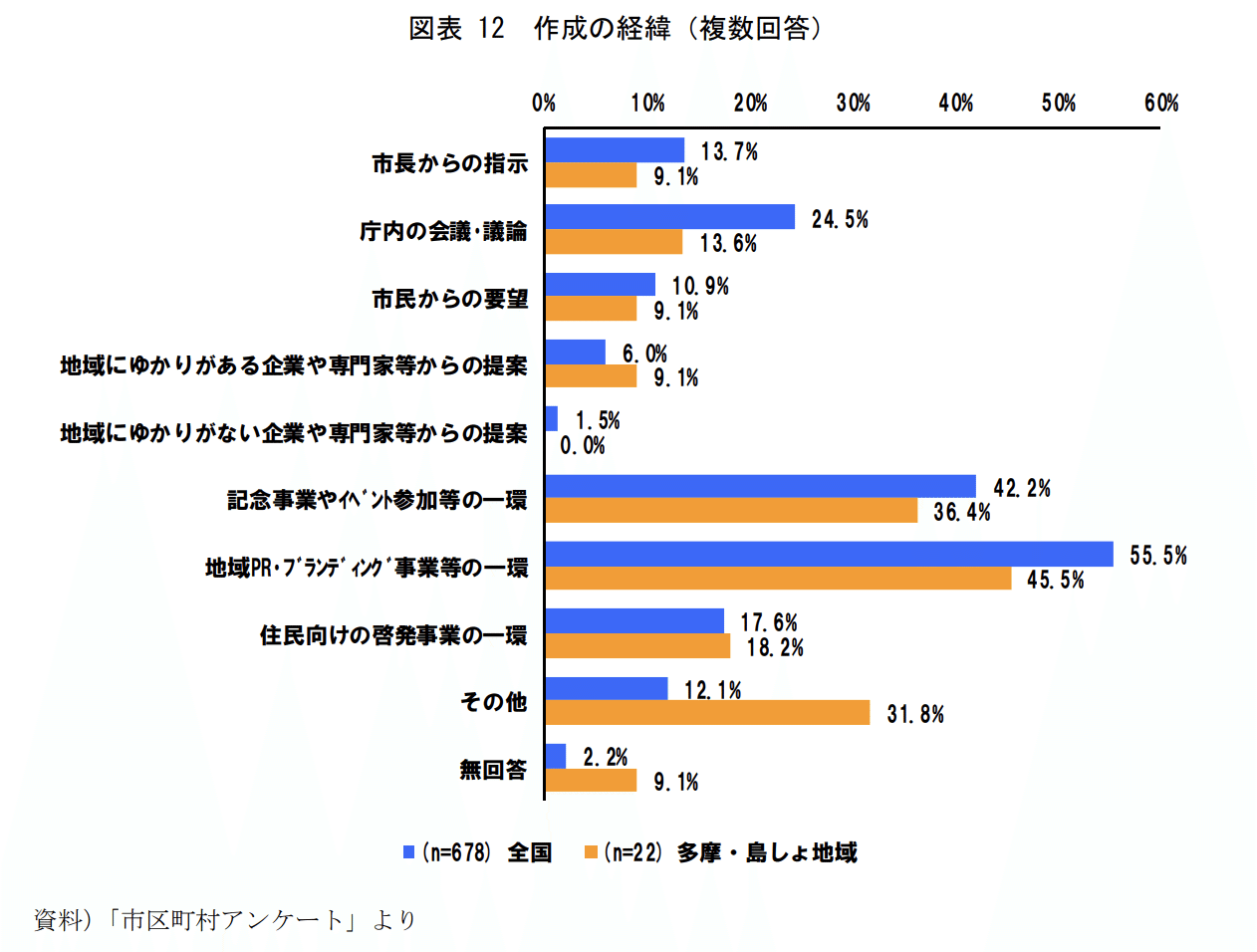

マーケティングに携わっている方ならやっていて当然だと思いますが、実は、ご当地キャラクターは、明確なターゲット設定が行われていないことが多いようです。

ご当地キャラクターの約6割は特にターゲットを設定していない。

これは、<1>でも述べましたが、ほとんどが、イベントや事業に合わせてご当地キャラクターが流行っているから、あった方が良いからという理由で作られてしまっていることが原因です。

さらに、本来、キャラクター戦略においては、子供・ファミリー層、10-20代の女性層を狙うことが王道とされていますが、かなり幅広い設定をしているところもあります。

ターゲティングの内容をみると、多くは子ども・ファミリー層、女性もしくは観光客である。必ずしも多くないが高齢者や男性向けのキャラクター等もみられる。対象地域は地域内としつつも、将来については全国・全属性に広めることを考えている自治体もみられる

もちろんこれには、地方自治体の人口構成で高齢者が多いなど、公営のキャラクターであるなどの理由はあると思いましますが、展開をしていく上での難しさになっていると思います。

一方、「くまモン」はどうかというと、「くまモン」はいくつかのステージによってターゲットを変えていました。まず最初は、「関西における熊本県の認知度向上」です。

関西に住む人にとにかく面白がってもらえるようにするという戦略がたてられました。あくまでも地元に寄り添ったキャラクターというよりも、くまモンというキャラクターを通して、「熊本に関心を呼ぶため」のキャラクターとしたのです。

そのため、くまモンの活動は一貫して県外に向けられました。

引用:https://www.u-hyogo.ac.jp/mba/pdf/SBR//2-2/097.pdf内資料より

ご当地キャラクターだと、ご当地の名産や過去の著名人を使って作り、地元の人に喜んでもらえるような施策をとることが多いと思います。しかし、「くまモン」は「関西(県外)の人に興味を持ってもらえそうなキャラクター」を目指したため、地元の特産や名所条件などに細かく縛られない緩いキャラクターになったのです。熊=くま?くらいです。

並行して、県のキャラクターであるので、県内の認知の向上を目指しました。その最初のターゲットは子供でした。熊本県内で子供が集まる施設や、保育園・幼稚園などに毎日訪れPRしていきました。

関西での露出も高まると並行して地元の中でも比例して高まっていきます。そして、それが結果として「地元以外の人でも愛されるキャラクター」にできたのだと思います。

なお、関西での露出を果たしたくまモンは、その後フェーズ2に入り、ターゲットはかなり広くなりました。

1 くまモンのブランド価値を向上する

2 くまモンと熊本の関係性を強化する

3 そのための持続可能な仕組みづくりをする

つまり、「くまモン」は、ターゲットを都度設定し、展開したことが効果的な認知・人気獲得の秘訣になったと考えます。

そして、次が一番大事なのですが、組織としての強さです。

3-4 組織的な強さ

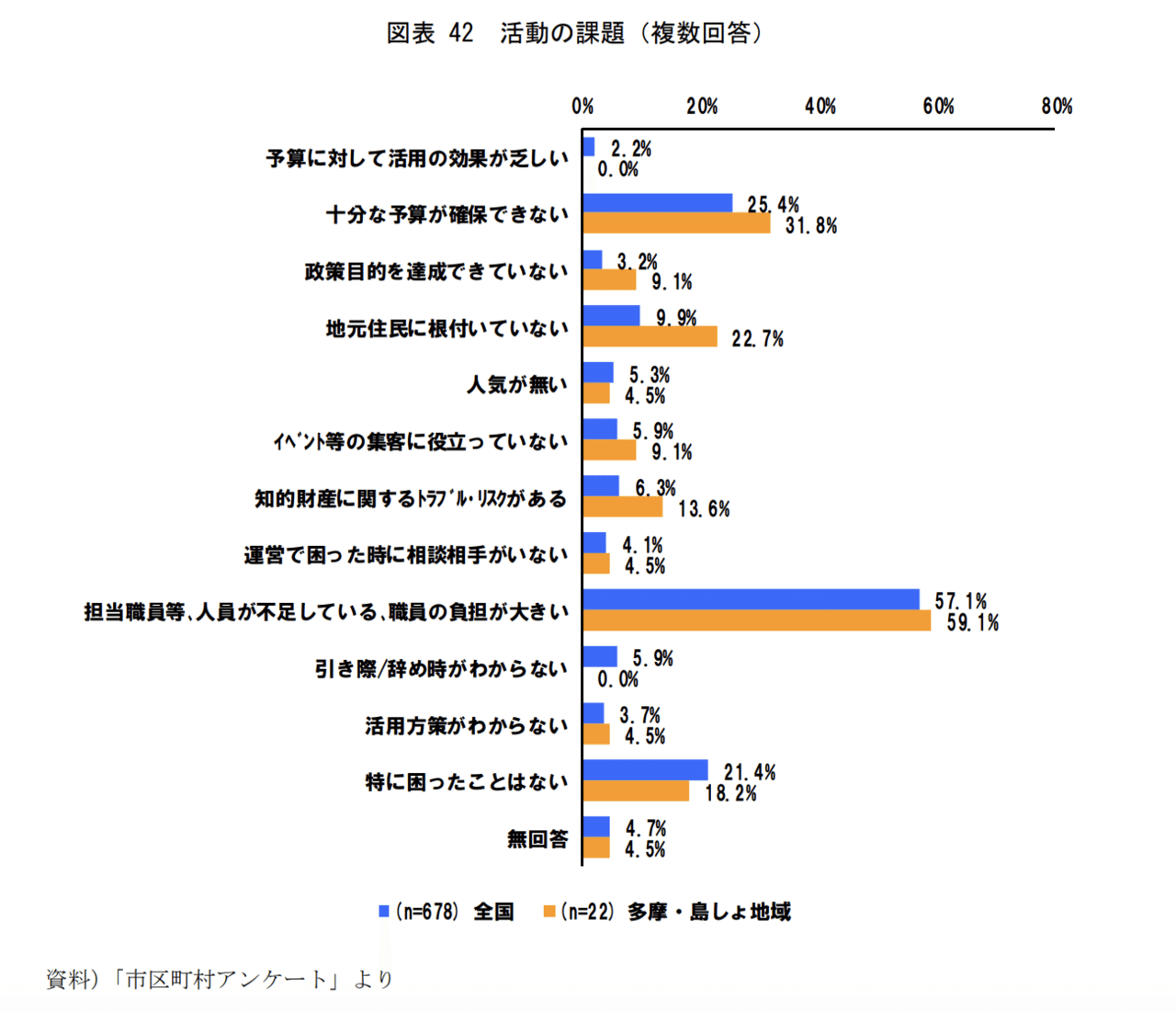

まずは、通常のご当地キャラクターの運用に関してみていきます。多くのキャラクターは企画や観光関係の職員が通常業務の傍で行うことが多いです。

そのため、担当者は色々な課題を感じております。

1位は、担当職員等、人員が不足している、職員の負担が大きい

2位は、十分な予算が確保できていない

※青のグラフをみてください

一方で、「くまモン」はこれら2つの課題を解決しているように思われましう。

まず人員ですが、くまモンは、「くまもとブランド推進課」という専属のプロジェクト部隊がありました。そして、県内と関西で別れてプロモーションを実施しました。そして現在では「知事公室くまモングループ」という(横断の)組織を作っているようです。

※組織図に関しては出てきていないので文献等からの推測です。

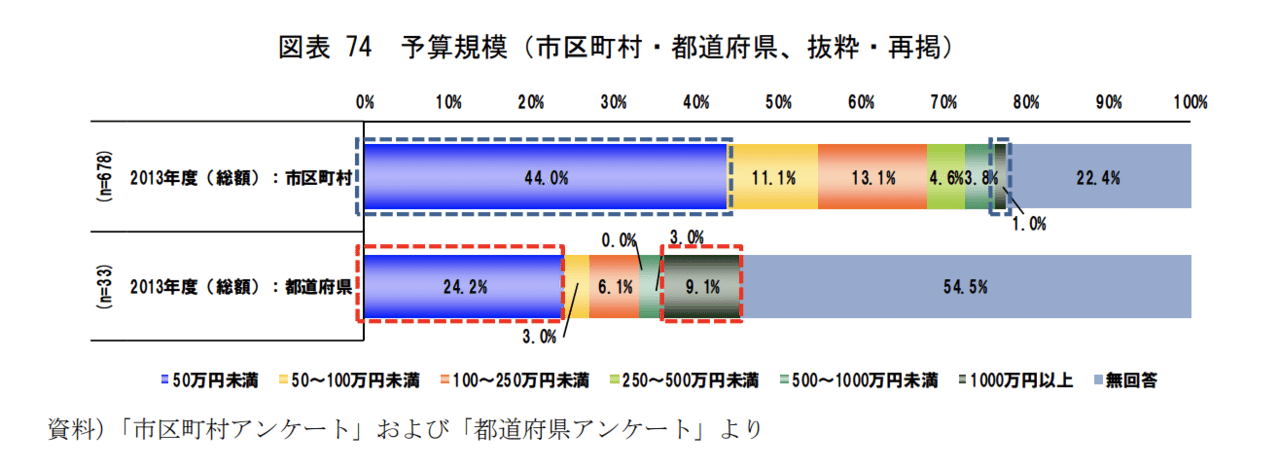

さらに当初から予算面でも他の自治体と比べ高かったように思われます。

下記は、都道府県と市区町村のご当地キャラクターのプロモーション予算です。多くが50万円以下しか当てられておりませんでした。この予算だと、着ぐるみの補修もできないですし、ゆるキャラグランプリに出て終了になるのではないかと思います。そして、年々減っていく傾向があるようでした。

一方、くまモンは、異例の予算で進めていました。僕の調べた限りですと、下記のようです。

2011年度(初年度)/約4,000万円(※関西プロモーション2,500万円含む)

2012年度/約1億9500万円 (※首都圏広報強化1億円含む)

2013年度/9018万円 (※当時のゆるキャラの中ではTOP)

間の期間は調査しきれてませんが、

2018年度/約4億円、2019年度/約5.6億円の金額が当てられています。(※職員人件費含む)

参照:https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=4475&sub_id=1&flid=40&dan_id=1

参照:https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=26153&sub_id=4&flid=179575

ある程度動ける予算があることにより、部内だけではなく外部の専門家(代理店など)の協力も仰げることができましたので、プロモーションの幅がひろがりました。そうした意味で、県全体の方針として、このプロジェクト全体にかけている力の入れようが違いました。

つまり、以下の2つの事がいえました。

・組織として、くまモン専属の部隊ができミッションにコミットできた

・ある程度のマーケティング予算を持ってキャラクター宣伝ができた

さらに、くまモンの行動方針としては、「くまもとサプライズ」から出たキャラクターということもあり、行動規範として3つのSを推奨しています。

■「SUPRISE/サプライズ」…常にフロンティアを広げ、新しいことにチャレンジ

■「STORY/ストーリー」…ストーリー性のある仕掛け。その場しのぎの目立つ行動ではなく、なぜそそうなるのかの物語性を重視

■「SHARE/シェア」...三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)。県と企業との2社間だけでなく、県民やファンの皆様にいいねをいってもらえる。

そうした規範があるため、くまモン専属部隊は、自らも営業を行いました。結果、uha味覚糖の「ぷっちょ」コラボを皮切りに、何十社もの企業コラボを実施しました。最近では「ガリガリ君」などもやっています。また、映画のポスターに出演したり、アニメの話もありました。

では、なぜそのようなことができたのか、それは、熊本県知事である蒲島知事のリーダーシップ性がとても大きな要因であると考えます。ハーバード大学で政治経済学の博士号を取得され、東京大学大学院法学政治学研究科の教授として教鞭をふるわれていた方です(エジプト大学の賄賂のようなものではなく正式な卒業です!)。

彼は、県政治としての大目標を「県民の幸福量の最大化」を掲げています。幸福量(y)とは、y=f(E,P,S,H,)の4つの項目で構成されていると考えています。「E=経済的な豊かさ、P=品格と誇り、S=安全安心、H=夢」です。そうしたビジョンに基づいて生まれたのが、くまもとサプライズであり、「くまモン」です。そして、県の職員を信頼し、色々なチャレンジを促します。

蒲島知事はすごくチャレンジ精神の強い方で、よく「皿を割れ」と言います。たくさん皿を洗う人は、その分皿を多く割ってしまうかもしれない。でも皿を割ることを恐れて、洗わないのが一番良くないというんですね

「割ってもいいんだ。バンバンやれ」という蒲島知事の言葉のおかげで、職員にチャレンジ精神が浸透しているのでしょう。くまモンは、そのチャレンジ精神の象徴ともいえます。

こうした内容をなんだろうと思い考えると、経営学の名著である「ビジョナリーカンパニー2」が思い出されました。全てが当てはまるわけではないですが、いくつか当てはまりそうな項目を抜粋します。

第5水準のリーダーシップ:飛躍を指導したリーダーは火星から来たのではないかと思えるほどである。万事に控えめで、物静かで、内気で恥ずかしがり屋ですらある。個人としての謙虚さと、職業人としての意思の強さという一見矛盾した組み合わせを特徴としている。代表的に著名人として、リンカーンやソクラテスがあげられます。

蒲島知事は表に立って引っ張っていくようなイメージがありません。すごく落ち着いておられるイメージがります。全く関係ないかもしれませんが、蒲島知事は、ネブラスカ大学リンカーン校出身です。もしかしたらそうした思想を学ばれたりしたことがあるかもしれません。

人事に関しては、県庁組織ということもあるので、なかなか難しいですが、小山薫堂さんという方を選ばれたということがあるのかもしれません。「くまもとサプライズ」という言葉を生み出したのも小山薫堂さんなので。

次にくまもとの状況を踏まえると、まさに厳しい現実に当たっていたのではないでしょうか。

・厳しい現実を直視する:「どんな困難にも必ず勝てると確信する」こと、そして「極めて厳しい現実を直視する」ことが偉大な企業に共通していた。

蒲島知事自身も「農協職員が東大法学部教授に」という逆境を覆したエピソードを持っているので、今回のくまモン戦略も勝てる可能性を見出していたのかもしれません。

次に「くまもとサプライズ(県民の幸福量の最大化)」という単純明快な戦略が、針鼠の概念に当てはまるのかなと思いました。

・針鼠の概念(三つの円の単純さ):「自社が世界一になれる部分」「経済的原動力になるもの」「情熱をもって取り組めるもの」 という3つの円の重なる部分,それを短く言い当てる戦略に相当する.

つまり、

「自社が世界一になれる部分」=熊本のPR(熊本にしかない魅力の発信)、

「経済的原動力になるもの」=熊本県の露出数、経済効果(PR予算に対して?)、

「情熱をもって取り組めるもの」=熊本県全体を盛り上げること。面白いサプライズな取り組みをする

ということかなと思いました。

規律の文化や、促進剤としての技術はわかりませんでした。

そして、最後は、長期的な視点でみることです。

「弾み車と悪循環」:偉大な企業への飛躍は、結果を見ればどれほど劇的なものであっても、一挙に達成されることはない。たった1つの決定的な行動もなければ、壮大な計画もなければ、起死回生の技術革新もなければ、一回限りの幸福もなければ、奇跡の瞬間もない。逆に、巨大で重い弾み車を1つの方向に回し続けるのに似ている。ひたすら回しつづけていると、少しずつ勢いがついていき、やがて考えられないほど回転が速くなる。

まさにこれは、今の「くまモン」の成長の過程を表しています。常に継続的に毎年あくなきチャレンジをし続けているからこそ、ここまで大きく成長しているのだと思います。

そうした組織としての強さが備わっているからこそ、こうした飛躍的な成長を達せれたのかなと思いました。さらに時代のトレンドにも触れておきたいと思います。

3-5 時流に乗れたこと

「くまモン」が大阪を中心にプロモーションを始めた2010年度は、ゆるキャラグランプリが始まり、各メディアが全国のゆるキャラに注目するようになりました。そして、第2回目(2011年)のゆるキャラグランプリで第1位をとることができたのです。

当時は、「ゆるキャラ」というだけで様々なメディアが取り上げていたと思います。実際に2013年のNHK紅白歌合戦に出るという快挙も成し遂げたことから、まさにブームが続いていたと思います。

実際に「くまモン」に関しては、当時のテレビや新聞の露出量があったので、記載しておきます。

参考:日本銀行熊本支店が試算https://www3.boj.or.jp/kumamoto/tokubetsu_chosa/20131226kumamon.pdf

さらに、時流ということで、効果的に当時流行り出していたSNSを積極的に活用したこともあげられます。

最初のプロモーションは、YouTubeを中心においたようです。2010年の8月にYouTubeチャンネルを開設しています。人気YouTuberである「HIKAKIN」がYouTubeチャンネルを開設したのが2011年ですので、相当早い段階から始めています。ちなみに「はじめしゃちょー」は、2012年です。

つまり、

「ゆるキャラだけでテレビが取り上げてくれる時代」

「積極的なSNSを活用したプロモーションの実施」

があげられました。

最後に一番知られている著作権戦略のお話をさせていただきます。

3-6 利用の容易さ/NGジャンルの少なさ

これは、近年のご当地キャラクター特有の利用メリットです。「くまモン」に関しては、最大限利用したい人が(金銭的問題もなく)気軽に使える形をとっています。以下の2つです。

① 著作権使用料が無料

② 利用可能範囲(カテゴリー)の広さ

まず「① 著作権使用料が無料」について考えて行きます。

まず最初に、2013年の記事ですが、今やデジタルアートで有名なチームラボの猪子さんと、小野元副知事の対談から一節を取り上げさせていただきます。

「著作権で食う」って言うのは、20世紀までは大きい産業だったわけで。僕は、〝コピーライトパッケージビジネス〟と呼んでいるんですけど。

今世界では「コピーライトはビジネスにならない」っていうのが常識になりつつあるんです。マイクロソフトも、グーグルも、アップルもそう。(猪子さん)

2005年に動画共有サイトのYouTubeが開始されました。さらに音楽ストリーミングサイトであるSpotifyがサービスを開始したのが2008年10月です。この頃から、コンテンツにお金を払うという概念が少しずつズレだしました。

このように、いわゆる著作権という権利でお金を稼ぐという仕組みが難しくなっていることを指摘しています。

通常のキャラクターを利用する際に、使用するごとにロイヤリティという形で、そのキャラクターを所持している会社に売上の一部を支払います(大体売上の3-10%程度といわれています)。つまり、ある商品を1000円で販売すると、都度30-100円程度の金額を所持会社に支払う必要となるのです。人気のキャラクターの場合だと、MG(ミニマムギャランティー)として最低これくらい支払ってくださいと最初から決まっていたりします。またイベントでの利用や広告などの非商品での利用の場合も一回に〇〇円だったり、1クール〇〇円ということが言われます。

そうすると、それを利用する業者や人は、最初から利益が圧迫され気軽に商品制作や広告利用のモチベーションが阻害されます。結果として、利用者の数が少なくなって行きます。もちろんディズニーやサンリオなどそれを使うだけの魅力(売上見込み)があるのであれば問題ありませんが、通常のご当地キャラクターでやってしまうと、難しいものがあります。

ゆるキャラブームを牽引した「せんとくん」は有料での利用だったのですが、そうしたトレンドの影響を受けてか、現在は下がってきています。

また、「ゆるキャラグランプリ」第1回グランプリを受賞した「ひこにゃん」もまた有料です。

“元祖ゆるキャラ”として06年に登場した滋賀県彦根市の「ひこにゃん」は、イラスト使用料が無料だった07年度は関連商品の売上高が17億円あったが、10年7月に有料に切り替えたところ同年度の売上高は6億円に急減。

この記事によると、途中で有料に切り替えてしまったのですね。そのため、売上高がどんどん減少していきました。

そんな反省もあってか、「くまモン」以降ほとんどのキャラクターは無料でできるようになっています。参考までに、「ゆるキャラグランプリ」のキャラクターの商標使用料金が有料か無料かについて下記にまとめてみました。

このように、「① 著作権使用料が無料」ということで、利用者の参加を促すことができました。

こうした戦略の補足として、小山薫堂さんのコメントも取り上げさせていただきます。

ロイヤリティフリーで企業の起用を促した理由は、企業の商品をメディアだと考えたから。テレビに出るのも新聞や雑誌に載るのも、商品のパッケージに載るのも同じだと考え、それでお金をもらうより、くまモンというキャラクターが世の中にあふれることの方がメリットが大きかった。さらに、地元の人たちがそれを利用して売り上げを上げられれば、熊本県の活性化を目指す我々にとっては好都合でした。

キャラクターの制作の目的は、その収益をあげることではなくて、地域の経済を盛り上げること。そうすると、地域にお金も周り、税収も増え都市が進みます。

ちなみに、「くまモン」がキャラクターの利用料無料だからヒットしたというような記事が散見されますが、それは全て正しくはないようです。色々調べてみたところ、自治体によるキャラクター使用料無料という流れは、2002年頃よりあったみたいです。

桐生市の「キノピー」、海老名市の「えび〜にゃ」、かすみがうら市の「かすみがうにゃ」、川西市の「きんたくん」が見つかりました。

ただ、当時は、イベントやSNSも普及していなかったので、無料の良さを享受できなかったのだと思います。なお、都道府県レベルで実施したのは、「くまモン」が初めてなような気がしますので、正しい表現としては、大規模の都市を持つ自治体で、初めて行ったというような言い方がふさわしいのではないでしょうか?

次に、「② 利用可能範囲(カテゴリー)の広さ」があげられます。

通常キャラクターの商品化では、「1カテゴリー/種類1企業」といった形で、商標ライセンスを利用できるカテゴリーや商品を制限します。

例えば、「キーホルダーを出すのはこの会社」、「ゲームを出すのはこの会社」といったようにします。それは、各企業が売上を目標に商標を利用するので、そこを阻害しないようにするための配慮です。そしてロイヤリティを払ってもらう上での対価ともいえます。

また、キャラクターのイメージと異なるような商品にはライセンスはあまり行いません(というかオファーがありません)。

例えば、未就学児がターゲットとなるアンパンマンを例にだすと、アンパンマンのチョコレートはありますが、漬物は存在しませんよね。

一方で「くまモン」の条件は、下記のみです。

熊本県(以下「県」という。)のPR、県産品の販路拡大、県の産業振興等に寄与することを目的とする(反社会勢力、風俗営業等、連鎖販売取引、政党若しくは宗教団体、県の信用又は品位を害するなどは除く)。

そのため、熊本に関するあらゆる企業が利用できます。そうすると販売する商品も増えて行きます。例えば、企業コラボですが、「くまモン」は、パン製造の大手メーカーである「山崎製パン」と「神戸屋」と同時にコラボしています。

蒲島知事は、こうした自由に使うことにより結果として経済を発展・盛り上げる戦略を「楽市楽座」の発想から考えたと述べられています。

「これは、もともと楽市楽座の発想。くまモンの世界は誰でも自由に参加できること。国境を越え、人種に関係なく、ボーダーレスなんです。誰でもこの共有空間に入って来れる。そして、くまモンでなんらかの利益をを上げられるんです。売上だけではありません。いまやくまモンは熊本県の”誇り”にもなっているんです。くまモンを使ったプロモーションがあちらこちらで行われ、中国ではすでに約1億人の中国人がくまモンのことを知っています。香港のサークルKでもプロモーション活動を2回やっており、香港でもくまモンがブレークすると思います。タイでもくまモンを使ったプロモーションをやっています。くまモンの人気は世界に広がっているのです」とくまモンを称え・・・

そうした、制限のない利用ということが、結果として20,000というAmazonの商品ラインナップにつながるのだと思います。

おわりに

くまモンがヒットした要因を色々述べてきました。改めてまとめると下記になります。

<1> 惹きつけられるブランドストーリー

<2> キャラクター設定のこだわり

<3> ターゲットの明確化

<4> 組織的な強さ

<5> 時流に乗れたこと

<6> 利用の容易さ/NGジャンルの少なさ

それが、現在累計8,000億円の売上を記録するまでの要因になったのではないかと考えます。つまり、様々な運要素もありますが、それだけのことをやったということは、並大抵のことではありません。

ちなみに、上記の蒲島知事のコメントもあるように、現在は海外にも展開のチャレンジをしています。現状コロナの影響もあり海外ビジネスは止まっていると思われますが、今後がとても楽しみです。

こうしてみると、都知事選候補の小野泰輔さんも、知事の「皿を割れ」の精神でチャレンジしたのではないかなと思いました。だからこそ、劣勢と言われながらもやり切れたのだと思います。

さて、「くまモン」ばかり述べてきましたが、最後にその他のキャラクターが今後どんな展開をとるべきかについて、どういうものがあるのだろうかということで、4つほど考察を述べたいと思います。

① 目的の再設定

「くまモン」は、県をPRするためのキャラクターとして始まり、今や1つの大きなキャラクター商標まで発展しておりますが、県の良さをPRすることのみにおいて考えると「くまモン」を目指す必要はないかなと思います。その予算を確保することは難しいですし。

これを言っては仕方がないのですが、「人は、その自治体へ訪れる時に、(聖地でもない限り)キャラクターを目的に来ることはほとんどない」と思います。商品ならAmazonで買えますし。ほとんどは、その自治体に魅力的な場所があるからだと思います。観光名所や施設や食事など。

あくまでも「キャラクターはその地を訪れた人に、その土地の思い出を最大化させるためのツール」であると考えます。また、地元の人たちの土地への愛着を高めるものとして。

例えば、ディズニーランドに行く際に、TVCMや告知で、「ミッキーにあいに、ディズニーランドにおいでよ!」とは言いませんよね?おそらく訴求としては、新しいアトラクションや、ハロウィンなどのイベント(体験の場)を提供していると思います。もちろん、多くの人は、その場に行くと、ミッキーと写真を取ったり、カチューシャをつけてみたりすると思います。

そのため、キャラクターの扱いや狙いとは本来どうあるべきなのかを定義しなおして良いのかと思います。そして、多大なる期待をしないことをオススメします。

もちろん県の観光資源の紹介アンバサダー としてCMや動画を作る際に、タレントを使うよりもリスクが少ないので、良いと思います。自分の自治体であれば利用料もかかりませんので、費用も抑えれます。

② 各都道府県内連携してのマーケティング協力体制

現在キャラクターにかける予算は限定的となっております。そのため、各自治体の職員が色々工夫をこなしてやれるだけになっています。情報量がますます増えていく中で、ある程度の組織と予算を持って実行していくことがとても大事だと考えます。

そこで、各地域のキャラクターがそれぞれ運営するのではなく、県全体で横断プロジェクトのような形で組んで、一丸で宣伝していくのはどうかと思います。

また、難しいキャラクター(何年やっても人気がでない、著作権処理がうまくできていないもの)は廃止にしてしまうのも決断の1つかなと思います。

③ 民間への管理移譲の検討

運用を行政から民営に委託をするのも方法かと思います。この狙いは、営業力です。「くまモン」のように企業コラボを積極的に仕掛けていくには、組織も大きくないといけないですし、地道な時間がかかります。そうした作業を自治体がやり続けるのはもったいないと思います。

そこで、ある程度のインセンティブを付けながらも民間でそうした業務を委託することができれば伸ばすことができます。そして、その事業者もそのキャラクターを伸ばすことが命題なので、積極的に使うようになるはずです。

④ SNS施策の見直し

SNS運用を見直していくことも重要です。今やSNSは、YouTubeやTwitterだけでなく、様々なメディアがあります。そのため、どこのSNSで頑張るかの主戦場を決める必要があります。

現在の主要な選択肢は、YouTube、Twitter、Instagram、TikTokの4種類だと思います(Facebookは利用者数の割に拡散数が弱いので除外しました)。ただし、全てを運用すると費用やコストがとても高くなってきています。そのため、どれが正解というのはありませんので、「運用する人がこれならやりたいというのをやるのが良い」かなと思います。なぜならばどのSNSにもそれにあった投稿の方式があるので、苦手なことや好きでないことをやっても伸びないからです。

また、それぞれのアプリケーション毎に多少のユーザー利用層は異なるものの「キャラクター認知をあげる、ファンとのコミュニケーションをとる」ということでは変わらないと思います。

加えて、どの媒体も世界的に繋がっているので今後のインバウンド施策にもオススメです(twitterは海外での利用率が下がるので、海外比重が高い場合は別の方が良いかもしれません)。

なお、TikTokに関して補足すると、2020年7月時点で、約1,000万人まで利用者が増えているので十分メディア価値もあります。最近では、埼玉県での連携のニュースが話題になりました。

また、参考までのTikTokでどんな内容を流しているのか、を補足するために3キャラクターほど事例の投稿を掲載します。「からあげクン」「ドンペン」「楽天イーグルス」の3キャラクターです。

@akiko_lawson #からあげクン がよく聞かれる質問に答えたようです(^^)#ローソン

♬ オリジナル楽曲 - ローソン - ローソン

@donki_official 早くイベントでみんなに会いた〜い❤️この狭い部屋いやだ。。#激おこスティックファイナリアリティぷんぷんドリーム #ドンペン #ドンキホーテ #ドンキのペンギン

♬ 激おこスティックサイナリアリティぷんぷん丸 - ジゼ。

@rakuten_eagles 7/2はネイビーのユニフォームで闘うFANS' MATCH☻ マスコットたちのFANS'ユニフォーム初お披露目です✨ rakuteneagles #楽天イーグルス #野球 #kpopカバーダンス #NiziU #makeyouhappy #クラッチ #クラッチーナ #スイッチ

♬ Make you happy - NiziU

これらの3動画をご覧いただけるとわかるのですが、「郷に入れば郷に従え」ではないですが、そのSNSに合わせた形での投稿がどれも必要になってきます。だからこそ、好きなSNSをチョイスしてやるのが良いと考えます。

以上の4つのことがまずはできるポイントかなと思いました。

① 目的の再設定

② 各都道府県内連携してのマーケティング協力体制

③ 民間への管理移譲の検討

④ SNS施策の見直し

以上はあくまでもベースで、もちろんキャラクター毎にそれぞれの戦略の建て方は異なると思います。必要であればtwitter等で相談していただければと思います。

最近は、ゆるキャラってもう下火なのでは?と思われていますが、僕は決してそうではないと思っています。

ただ、周囲の環境が変わってきているので、戦略を見直せば良いだけかと思います。

ということで、以上になります。

長々とした文章をお読みいただきありがとうございました。本当に貴重なお時間をありがとうございます。

今回の「くまモン」は、小野たいすけさんの出馬の件や、熊本の災害の件もあったので、この機会に改めてまとめてみようと思った次第です。想像以上に骨が折れました。そして、漏れてしまったことも多々あると思います。

が、おそらく自分が伝えたかった「なぜくまモンはすごいと言えるのか?」という解は示せたのではないかと思います。

ということで、ぜひ下記のようなことにもご協力してください(すでにしている方もいるかと思いますが)。

最後に熊本災害の寄付のご案内です。

今はまだ届かないかもしれないけど

— よったん (@t_kunichan) July 5, 2020

力になりたい人はきっとたくさんいます。

どうぞみなさんご無事で。#頑張れ熊本 #くまモン pic.twitter.com/n2mrD3DUWn

この2つの募金は、T-Pointなどでも支援が可能なので、ぜひみなさまご協力をして応援していただけると嬉しいです。

おはくま。みなさんや街が早く元気になるように願っているモン・・・。 pic.twitter.com/y5LFp0f2iD

— くまモン【公式】 (@55_kumamon) July 6, 2020

改めて、ありがとうございました。

もし良ければ、いいねもしていただけたら嬉しいです。次を書くモチベーションの種にします。

では、さようなら

***********************

<参考文献>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?