あたたけ的第二者監査のポイント ~視点・時間~

こんにちは! あたたけ です。

コロナが落ち着いたというわけではありませんが、先月くらいからお取引先様の工場確認、いわゆる『第二者監査』が増えてきました。

ということで、今回はあたたけなりの『第二者監査への想い』をまとめてみます。

1.視点

前回、『食品企業の品管および品証の機能』について考えました。

復習ですが、あたたけは品管&品証機能を以下のように考えています。

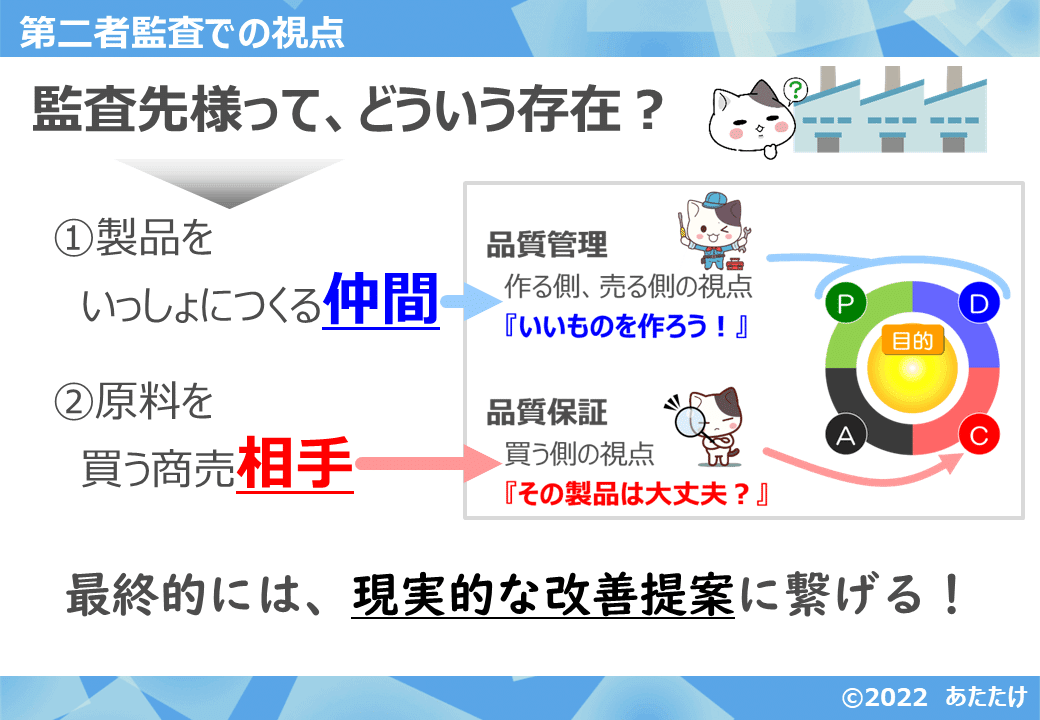

品管:作る側・売る側の視点、PDCAのPD

品証:買う側の視点、PDCAのC

さて、第二者監査では、品管と品証どっちの視点が良いんでしょうね?

『自分たちが買う製品の製造状況』を見るのが第二者監査ですので、品証的な目で見るのが正しいのかもしれませんが、、、、

それだと、必ずしもいい成果に繋がらないのかなぁという気もしています。

あたたけ的には、やっぱり、『自分たちの製品(の一部)を作ってくれている』というスタンスで、品管的な目線で行きたいなぁと、、、、

この判断は、自社のお取引先に対する考え方や相手の品質管理・品質保証体制、そのレベルにも影響されますので、どっちが正しい・どっちが間違っていると決めにくいんですけどね。

ただ、『第二者監査でもめた』みたいな話を聞くと、この辺りの影響があるのかなぁと思います。

誰だって、『ダメ出しだけされる監査』ってイヤですから。

まぁ、品管的な視点と言っても、やっぱり状況確認(C)が一歩めになりますので、『キチンとA(≒現実的な改善提案)までする、次のPDに繋げる』って話なんですけどね。

ちなみに、改善提案で大事なのは『現実的』ってコトです。

『非現実的な改善提案』はさらに嫌われる要因になる可能性がありますよ!

理想論だけで現実を知らないって反発になりかねませんので。

で、『現実的な改善提案』まで意識すると、いわゆる重箱の隅をつつくような指摘をしなくなるのかなぁと思います。

そういう指摘って、たいていは『リスクはゼロではないけど、限りなく低い』ってものです。

その改善にどこまで労力をかけるのかって考えますからね。

まぁ、何かしら指摘しないと仕事してないって考えで、監査相手がしっかりとしているほど細かい指摘を探し始める人もいますけどね。

あと、単純に『こんなことまで気づくってすごいでしょ?』と自己顕示欲が強い人とかも。。。。

『指摘なしです!勉強になりました!ありがとうございます。』って言えるのも大事だと思いますけどね。

おっと、忘れてた。

『現実的』とは『できる/できない』ではなく、『掛かる労力や費用に見合う効果があるか』というコトです。

皆さんも買い物する時に『値段』は気にしますよね?

『買える/買えない』って判断には、『値段を考慮した上で』ってのがつく人が多いと思うんですよね。

そんな当たり前のことを、『仕事』とか『他社』になると忘れる人が、、、

結局のところ『相手の現場・現実・現状を踏まえて指摘・提案する』の一言になるのかもしれません。

が、それなら最初から『先方(の品管)と一緒にレベル向上を図る』という『品管視点』で良いのかなぁと思います。

2.時間

第二者監査って、一般的にどれくらいの時間をかけているんでしょうね。

あたたけは、『最大3時間』を目安にしています。

昔は丸一日(6~8時間?)とかの監査もしていましたが、『疲れる・面倒くさい』という理由で、なるべく手短にと。。。。

『疲れる・面倒くさい』というのは、監査する側だけでなく、監査される側も同じです。

てゆーか、相手に気を使うので、監査される側の方が疲れますね。

さて、監査の流れは以下のようなものでしょうか。

この内、どれが一番大事なのかと考えた場合、監査の目的を『継続的改善』にするのであれば、やっぱり『クロージングミーティング』なのかなぁと思います。

現場や文書を見たり、ヒアリングしたりする中での気づき(≒問題点)を『現実的な改善案』に結び付け、お互いに納得するのが大事だなぁと。

なので、クロージングミーティングの時点で疲れてたらダメなんですよね。

そのためにはやっぱり『短時間で終わらせる』を考えないとダメだなぁということで、あたたけ的ルールとして『最大3時間』を心掛けています。

(当然、監査当日にバタバタしないための事前準備も頑張ります!)

当然、その影響で、現場や文書の確認は短時間で終わらせないとダメです。

極端な話、『確認しないこと』もいっぱいあります。

『見なくて良いの』とか『それが原因で事故が起こらないの』とか言われるかもしれませんが、良いんです!

だって、第二者監査なので、監査項目はこっちが決めるんですから。

さらに、しっかり見ようとしたところで、結局はわからないこともいっぱいあるんですから。

そもそも、監査先様も事故やトラブルは起こしたくないのです。

第二者監査に関係なく、『お取引先様なりの管理』をしているのです。

なので、『監査項目を1つずつ詳細に見る』のは効率が悪い気がします。

あたたけは、『お取引先様なりの管理』というのが、どの程度のレベルか把握するのが一番大事かなぁと考えています。

で、そのレベルにあわせて『現実的な改善提案』が出来れば。。。。

(当然、品管担当者のレベル向上を提案することもあります)

さて、お取引先様のレベルを把握するために何を見るのか?

結局は『ハザード分析の質』だと思うのですが、文書確認だけでは仕方ありませんからね。

あたたけが気にしているのは、次のようなところです。

現場確認時:交差汚染しそうな場所・工程

文書確認時:交差汚染しそうな工程のハザード分析、力量評価の仕組み

この辺りの話は次回にします。ちょっと長くなったので。。。。

ではでは。今回はこの辺りで!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?