人間の可能性は基本的に無限である

今日は、この自己効力感について、

高めるメリット3つと、高め方5つのポイントについて。

巷ではよく「人間の可能性は基本的に無限である」と言いますが、

多くの人が賛成する考えではないでしょうか。

しかし、なぜか自分の人生においては、どうでしょう。

限界があると感じたことがある人いませんか?

「今が限界かもしれない」「もうこれ以上は頑張れないかもしれない」

私自身、何度もそんな思いに直面したことがあります。

その度に「限界は自分が決めてるだけ。」「もっといける。」

と思い込むように必死こいていました笑

でも実はこの思い込むということ、案外悪くなかったようです。

「自己効力感」の定義

皆さん、「自己効力感」という言葉、聞いたことありますか?

自己効力感とは、目標達成のための能力を自分が持っていると認識すること、または自分が課題を克服できると信じる力のことをいいます。

噛み砕くと、これから行うことに対して

「自分なら乗り越えられる」

「きっとできる」

「自分は良い結果につながる行動ができる」

と思える状態のこと。

「自分はできそうだ」と思えることは、

言い換えると、「思い込み」なんですね。

ただ、この思い込みというのが結構大事で、

と言うのも、このような認知状態にあると、

仕事や生活などのさまざまなシーンで直面する壁や困難、難問に立ち向かうことができ、たとえ失敗してしまっても早く立ち直ることが可能なんです。

「自分はできそうだ」と強く思えることで行動に移すことができるんですね。そして、行動できるからこそ結果に繋がります。

思い込むことで、

最終的によい結果を得る可能性が高くなるというわけです。

反対に、自分の無限の可能性を発揮できずにいると言う場合は、

ほとんどが、できないという思い込みのもとに行動をしているから。

できないと思い込んでいるために、最小限の努力しかしない。そのために行動も限られたものになり、結果も限られたものになる。ということです。

この「自己効力」は、1977年に

カナダの心理学者でスタンフォード大学の教授である

アルバート・バンデューラが初めて提唱しました。

心理学用語の一つであり、恐怖症を克服した人たちへのインタビューに取り組む中で、自己効力感の存在に気づいたのがきっかけだそうです。

自己効力感: 3つのタイプ

認知状態は誰でも同じと言うわけではなく、人それぞれ、一人ひとり異なりますが、大きく分けて3つのタイプがあります。

自己効力感: 3つのタイプ

_____________________

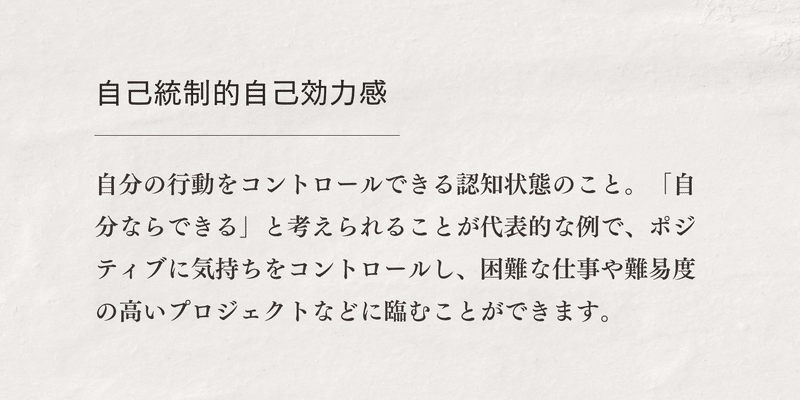

1. 自己統制的自己効力感

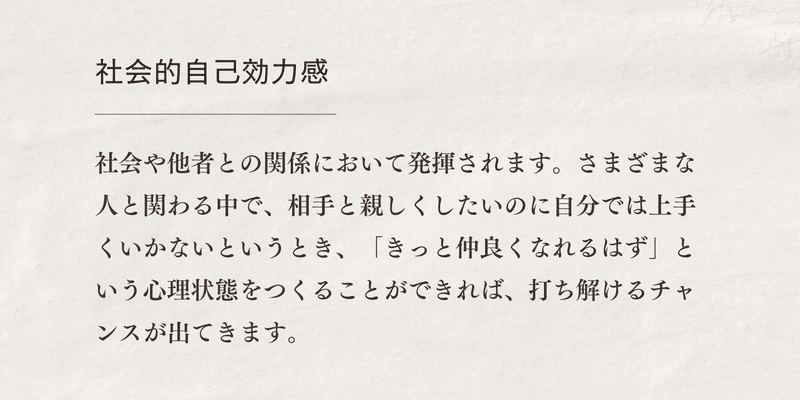

2. 社会的自己効力感

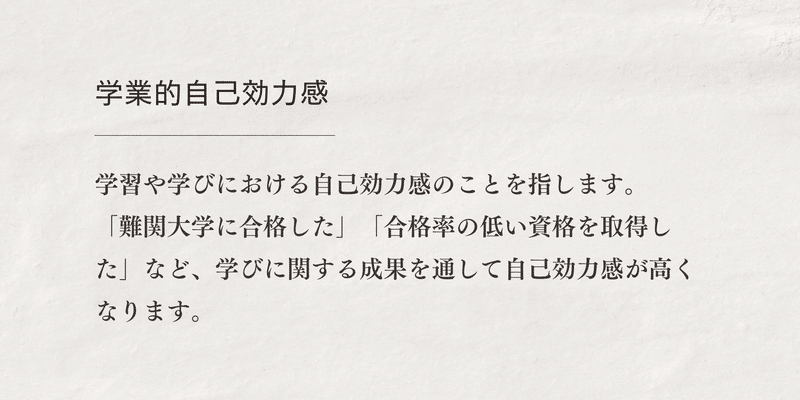

3. 学業的自己効力感

1. 自己統制的自己効力感

困難にぶつかったときには、上手くいかない現状に耐える忍耐力、継続し続けるモチベーションなど、気持ちと行動の制御は何より大切です。

2. 社会的自己効力感

大人になっても成長できるので、人間関係に悩んでいる方にとっては重要な自己効力感だと思います。

3. 学業的自己効力感

学業的自己効力感が高い人は、難しい知識やスキルの習得を目指す場面で、あきらめずに取り組めることが多いです。

構成する要素

自己効力感は、二つの要素で構成されています。

結果予期(結果期待)と効力予期(効力期待)の2つです。

結果予期:「こうすればこうなるだろう」という結果を予測・予期すること

効力予期:結果につながる行動を実行できること

「どれだけ自分を信じられるか」によって、人間の行動が変わります。

良い結果、そしてそれに伴う行動に自信を持つことができれば、ポジティブに取り組むことができるでしょう。

自己効力感を高めるメリット

「自分ならできる」と思えることは、さまざまなメリットにつながります。

自己効力感を高める3つのメリット

_____________________

1. 落ち込みにくくなる

2. チャレンジ精神を向上できる

3. モチベーションを維持できる

ここで、自己効力感を高める3つのメリットを詳しく見ていきましょう。

1. 落ち込みにくくなる

2. チャレンジ精神を向上できる

3. モチベーションを維持できる

自己効力と自己肯定感の違いと関係性

「自己効力感」と混同しやすい言葉に「自己肯定感」があります。

よく似ている言葉ですが、実際は異なる概念です。

自己効力感は、前述のように

自分の持つスキルで「行動ができる」と信じる力のこと。

行動や成果に対して、「自分ならできる」と考えられること

一方で自己肯定感というのは、

「自分は、ありのままの自分で良い」と感じられる気持ちのことです。

自分自身の存在を肯定できる・認められる力です。

なので、要はできるかできないかは関係なく、できてもできなくても自分を受け入れることを自己肯定感と言います。

そのため、

「できる」と信じる自己効力感と、

「できてもできてなくても」自分を認める自己肯定感

という点で、2つの言葉には明確な違いがあります。

このように、この2つは違う概念ですが、自己効力感と自己肯定感の関係性を見てみますと、自己肯定感は、自己効力が存在することで感じられるものなので関係があるといえます。

ちなみに、自己肯定感が弱くなってしまう直接的な原因というのは、

劣等感の存在です。適度な劣等感は、人間であれば当たり前に持っているもので、人の成長を促進させる動機付けの力になります。

しかし、劣等感が強くなりすぎると簡単には取り除くことができなくなり、その人の生活や仕事においてもあらゆる弊害をもたらす可能性があります。

自己効力が低く自信が持てないと強い劣等感を持つ原因となります。

自己効力感を高める5つのポイント

自己効力感を高めるには5つのポイントがあります。

自己効力感を高める5つのポイント

_____________________

1. 自分で成功体験を積む

2. 似た状態の誰かの成功体験を見聞きし「自分にもできそうだ」と思う

3. 「自分には能力がある」と他人から言ってもらい、言葉にすることで思い込む

4. 体調や気分を整える

5. 成功するイメージを持つ

具体的にどのようにすれば自己効力感を高めていくことができるのか、と言いますと、

1.自分で成功体験を積む:

これは自己効力感を育てるために最も重要な要素です。

自分自身で何かを達成する、成功するといった経験は、一番強い自己効力感を得ることができます。

最初から目標設定が高すぎると、成功まで達することが難しくなってしまうので、達成できない目標設定は、自己効力感を上げるどころか下げてしまいます。

いきなり大きな目標に挑むのではなく、小さな成功体験を積み『自分はできる』という気持ちを自分自身に刷り込んでいくんですね。

そうして小さな成功を繰り返すことで、いずれ自分が理想とする成功に達することができるでしょう。

2.自分と似た状態の誰かの成功体験を見聞きし「自分にもできそうだ」と思う:

自分が達成したいことをすでにやり遂げた人で、今の自分に状況が近い人を探します。人の行動をしっかりと観察してモデリングを行うことにより、自分が目標を達成するための方法を見つけることが可能になります。

自分自身の成功体験は自己効力感を高める過程において絶対に欠かせないものです。同じように、身近な人の成功を観察することも、自分の課題に対する対処方法を見つけることに役立ち『自分はできる』という自己効力感へと繋がるのです。

3.「自分には能力がある」と言ってもらう。言葉にすることで思い込む

これは、周りからの励ましや評価によって自己効力感を高める方法です。

まったくの他人からの声掛けよりも、自分が信頼を置いている相手であればあるほど高い影響力と効果を与えてくれます。

周りからの励ましや評価を価値あるものにしていくためには、自分への評価を素直に受け入れる心構えが重要です。

この方法で自己効力感を高めようとするなら、周囲との信頼関係を築くことが大切です。自分自身の良いところを知り、自分にも褒められるべき部分がたくさんあるということを知ることも大切です。

4.体調や気分を整える

精神的に落ち着いてリラックス状態である自分自身を認識することによって安心感を覚え、自己効力感に対してプラスの影響を与える方法です。

人は想像以上にメンタル面に大きく影響を受けてしまう生き物であり、

ここでいうメンタル面というのは感情のコントロールとはまた違った話で、生理的反応のコントロールを行うのは非常に難しいということなんですね。

生理的反応:

五感の刺激などから引き起こされる、身体の中で起こる機能的な応答。

脳・神経・ホルモン・免疫など様々なシステムが複合的に機能し変容を起こす。

すぐに導入できる対策方法としては、

生活習慣を見直すことが挙げられます。

自律神経に大きな負担を与えてしまう寝不足や過労などを解消することによって、自分自身にとっての心配要素を取り除き、結果として、より悪い状況になる可能性を減らします。

5.成功するイメージを持つ

成功体験を想像することによって自己効力感を高める方法です。

自分の成功体験を想像するということは、自己暗示や思い込みという行為です。強い思い込みは、時に、精神だけでなく身体へも影響することが“プラシーボ効果”としても知られています。

成功体験を想像し、その想像に臨場感があれば自然に行動へと促されます。未来の自分が何を成し遂げてどんな結果を得るのか、成功した時の状況や気持ちをリアルに思い描くことは自己効力感を高めることに大きく貢献するでしょう。

自己効力は、様々な生活の場面でも必要とされる能力

自己効力感が高い人は「できそうだ」「自分ならやれる」と考えています。そのため、結果が出るまで頑張ることができますし、例え良い結果に繋がらなくても、ポジティブな気持ちでチャレンジし続けることができます。

反対に、自己効力感が低い人は、「自分はきっとうまくできない」「どうせまた失敗する」と考えています。

知識や能力は、人が何かをする上で、または成功する上で不可欠なものですが、「自分が持っている知識や能力を行動に結びつけることができる」という意識がなければ、成功条件にはなりません。

自分が持っている知識や能力を行為に結びつける自己効力によって、初めて物事を成し遂げることができるのです。

自己効力感が高い人の特徴

_____________________

他人への依頼心が弱く、自立心や独立心が強い

問題解決の経験が豊かで、ものごとに積極的に取り組む姿勢が強い

失敗を恐れるより、成功への期待が強い

これらの考え方が、問題解決に対する意欲を生み出すのに役立っているというわけですね。

ちなみに、解決しなければならない問題というのは、仕事や職業選択をはじめ、ライフプランなどの人生を左右するようなものから、気の置けない友達との付き合いや、その日の献立など日常的なものまで様々です。

問題を解決するプロセスにおいて、自己効力が低い人よりも「自分はできる」と信じられている人の方が成功裏に事を運ぶことができるでしょう。

自己効力は、仕事はもちろん、生きていく上でもあらゆる場面で重要な役割を果たすものなのです。

まとめ: できることから一つずつ自己効力感を高めよう!

自己効力感と言うのは、様々な生活の場面でも必要とされる能力といわれています。なぜなら、自己効力が問題を解決しようとする意欲を生み出し、実践的な問題解決能力を高めるからです。

成功すれば自己効力感がさらに高まるので、ますますやる気が出てくる、といった正のスパイラルも発生します。

自己効力を高めることは、充実した幸せな人生を送ることにもつながります。あなたが自信をなくしていたり、自信をつけたいと考えているなら、一つ一つできることから実践してみてはいかがでしょうか?

今日ご紹介したような自己効力感を高める3つのメリットとその高め方5つのポイントをちょっと意識して過ごしてみましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?