【#2】文豪たちは空を見た!? 〜文学×気象学〜

雲の峰 いくつ崩れて 月の山 (松尾芭蕉)

ーー『この入道雲がいくつ崩れたら、あの月山(山形県に位置する山)になるのだろう』

皆さんはこの句から、どんな景色が見えてきますか?

人それぞれに、空の色・雲の様子・山の様子などの広大な風景を想像したのではないでしょうか。

ここではひとつ、こんな風景を想像してみてください。

ーー入道雲がもくもくと姿を見せる青い夏空。そこから痛いほどに陽が降り注ぎ、大きな山を照らしている。重たそうな入道雲は、切り崩れると山になってしまいそうなほどだ。ーー

さて、今回は「雲」をテーマに、本格的に迎えた夏を、いつもとは違う視点から見てみたいと思います。

その視点とは、文学×気象学。

松尾芭蕉だけではなく、夏の俳句に雲はよく取り入れられています。「入道雲」「雲の峰」「積乱雲」なんかが夏の季語です。季語と言うくらいですから、これらの雲は夏によく見える雲です。

俳人、はたまた文豪たちは、見上げた空にもくもくとした雲があると夏を感じ、それを文章に起こすことで、読者に夏を感じてもらおうとした…。

こんな風に、季節に敏感であったのではないでしょうか。

そこで俳句を気象学の面から分析し、気象学と文学を結びつけて考えてみたいと思っています。

< ① なぜ夏に入道雲? >

入道雲は、夏に発生しやすい雲です。

積乱雲の一種であり、てっぺんが丸く、横に広がっていないもののことを言います。

では、なぜ夏に発生しやすいのでしょうか?

その理由は、皆さんもお気付きかもしれませんが、夏の「暑さ」にあります。

夏の雲のお話をする前に、そもそも雲はどうやってできるのか?簡単に説明したいと思います。へぇ〜程度で、頭の片隅に置いておいてくれれば幸いです。

雲は、何かのきっかけで「空気が上に持ちあげられる」ことで発生します。

持ちあげられることで冷やされ、水蒸気が水や氷の粒となり、雲になります。

その「持ちあげられる」きっかけは様々で、例えば流れてきた空気が山にぶつかること、地面や海が太陽で暖められることなどです。(水が蒸発して、水蒸気がもくもくとあがっていくイメージをすると、分かりやすいと思います。)

中でも夏は、ご存知の通り暑いです。

太陽の強い日差しが地面を暖め、空気が持ちあがって雲になります。

雲になる時、熱が放出されます。(状態変化に熱の放出・吸収は付き物です。理科の授業で習いましたかね…?)

その熱で周囲の空気があたためられ、さらに持ちあがっていきます。この繰り返しで、縦にもくもくと重なった積乱雲・入道雲が完成するのです。

< ② 俳句と気象学が歩んできた道>

俳句がどうやって生まれ、気象学がどうやって生まれてきたのか。その道を辿ると、面白い想像が膨らみました。

< ②-1 俳句の歴史 >

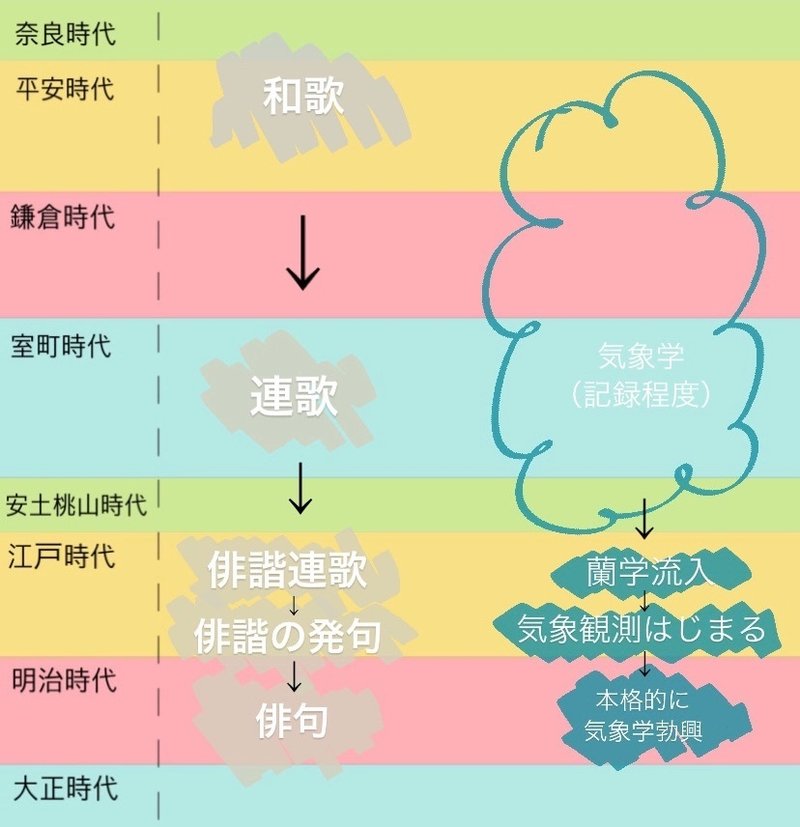

まず、俳句が生まれるまでの過程を簡単にまとめると、以下のようになります。(一部省略しています)

◾︎奈良・平安時代

『和歌』…五・七の音の言葉を組み合わせて作る古典詩。

◾︎鎌倉〜室町時代

『連歌』…貴族の間で広まる。和歌を五・七・五と七・七に分けてリレー形式で詠む。その1句目の「発句」は、連歌会が行われる場所や季節感を盛り込む必要があった。

◾︎江戸時代〜

『俳諧連歌』…連歌がよりラフになったもので、庶民に広まる。

『俳諧の発句』…俳諧連歌から、発句(五・七・五)のみを取りだし、自立した作品として生まれた。

◾︎明治時代〜

『俳句』…正岡子規による俳句革新運動によって展開。写生・写実を根本にして新しく提唱、発展させていった。

「場所や季節感を盛り込む」という文化は古くからあった事が分かります。私たちが桜を見ると春を感じ、雪を見ると冬を感じるように、季語が生まれたのは、四季がある日本だからこそだと考えられます。

< ②-2 気象学の歴史 >

続いて、気象学が発展してきた過程を簡単にまとめてみます。

◾︎古代〜

古代ギリシャや古代中国、古代インドで気象に関する研究が行われ始めた。しかし研究と言っても、全く科学的なものでなく、観測の記録程度だったそう。

◾︎江戸時代〜

ガリレオの温度計などが発明され、科学的な気象観測が始まる。

◾︎江戸末期〜

鎖国や地理的な影響もあってか、諸外国とは過程が異なる日本。鎖国中、蘭学は流入しており中には気象学もあったが、学問としては発達していなかった。

海外諸国では科学的な気象予報が成立。

◾︎明治時代〜

日本では東京気象台が設置される。

その約9年後に気象予報が開始された。

本格的な気象学が勃興したのはこの頃。

先程の図にまとめてみると…

< ②-3 まとめと考察 >

さて、ここでこんな想像ができませんか?

・四季がある日本の特徴的な気象が、季節感を盛り込む連歌を生み、発達させた。

・季語を取り入れる俳諧の発句や俳句がきっかせで、季節によって変わる気象に疑問を持つ者が現れ、気象学を発展させた。

つまり、

文学が気象学を育て、気象学が文学を育てたのです。

理系という枠組みの気象学が、その始まりは文学への興味だったのかもしれない。文学の発展は、気象の分析に起因するのかもしれない。

あくまで仮説に過ぎませんが、このように複数の学問を融合させて考えると、想像が膨らみ、今まで以上に色んなコトに興味が湧きませんか?

色んなことを勉強すると、こういう「発見」が面白いなと、私は思います。

< ③ 最後に >

空を見上げてみてください。

広大で真っ青なキャンバスの上で、子供たちが真っ白の絵の具をバケツごとひっくり返した……そんな声が聞こえてくる季節、「夏」が広がっています!

この記事をきっかけに、ほんの少しでも文学と気象学の知識を得てくれた皆さん。(であると嬉しいのですが)

この知識が、夏をより楽しい季節にしてくれることを祈っています。

また別の季節が来たら、その季節を感じる記事も書きたいなぁ…🍁🍂(独り言)

<参考資料>

・左巻健男(2019)『図解身近にあふれる「自然災害」が3時間でわかる本』、明日香出版社

・こうのこうき."意外と知らない俳句の歴史!?".俳句ストック(シヲクム).2018-11-10.

https://haikustock.com/edit/rekisi.html ,(参照2023-8-7)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?