フレンドリーすぎる男どもの国、パキスタン

毎年おこなわれるイスラムの断食月、ラマダン。

僕は西アフリカ、イラン+中央アジア、そしてパキスタンで計3度、ラマダンを経験した。

イスラム共通とはいえ、地域によって厳格さや盛り上がり方は異なり、パキスタンでのラマダンが最も印象的だった。

ルールは、

日の出から日没までは飲み食い禁止。

日没から日の出まではいくら飲み食いしてもいい。

日没後、一斉に食事が始まる。

家族や仲間で集って食卓を囲み、神に感謝する。

飲食だけでなく、喫煙や性行為も同様。

これを1ヶ月間続ける。

対象者は成人男女で、未成年や高齢者や病人や旅行者は対象外となる。

最初は、なぜこんなことをするのかわからなかった。

人に聞いてみても、内容やルールを説明するばかりで、意味や目的を教えてくれない。

そんな中、「キリスト教でいったらクリスマスみたいなもんだよ」と説明してくれた人がいた。

なるほど、僕はこの説明で腑に落ちた気がした。

これはゲームだ。

日中みんなで我慢して、夜間みんなで飲み食いする。

金持ちも貧乏人も、権力者も平民も、みんなで一緒に断食ゲームをこなすことで、連帯感や仲間意識を高める。

ゲームはみんなでプレイしないと成立しないから、たとえば無人島にひとりで漂着したムスリムはきっと断食しないだろう。

日中はレストランは閉まってしまうが、屋台はやってたりする。

中央アジアでよく食べたサムサ、ここではサモサと呼ばれる。

味も食感も全然違う、辛い。

揚げたものがサモサ、蒸したものがマントゥ。

ジョージアのヒンカリから中央アジアのマンティ、そしてパキスタンのマントゥ、と変遷を見てきた。

極東の日本ではマンジュウと呼ばれている。

ラーワルピンディー。

フンザから南下して山を下ると首都イスラマバードがある。

イスラマバードは首都機能だけが置かれた人工都市で、人々の生活中心地は少し離れたここラーワルピンディーにある。

フンザの人々とは雰囲気は違うが、やはりナイスな人たち。

笑顔で話しかけてくれる。

ここは観光都市ではないので日本人はそういなさそうだが、日本語で「コンニチハ!」とあいさつされることも多い。

インドと同じく、バイクタクシーはリキシャーと呼ばれる。

日本語の人力車が語源となっている。

「AUTO RICKSHAW」って、「自動人力車」?

躍動感あるウルドゥー語。

書道がある文化は漢字圏だけではない。

へのへのもへじ的な?

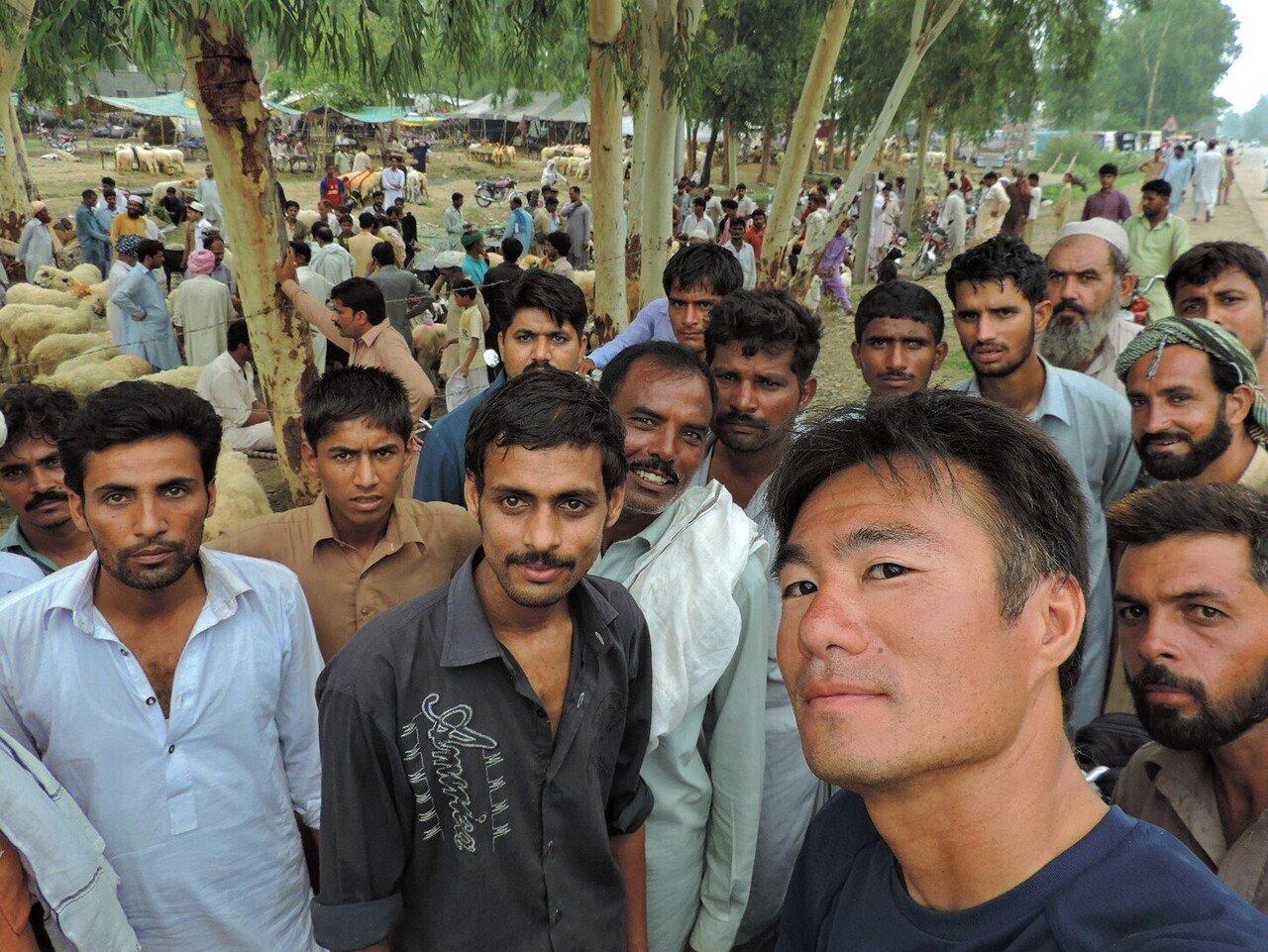

1日に何十回声をかけられるだろう。

自分たちはラマダンで飲み食いできないのに、僕の水や食料を心配してくれる。

とても親切だが、粘着質なまでにフレンドリーなパキスタン人。

声をかけてくるのは、男のみ。

走行しているとバイクが併走して話しかけてくるし、休憩していてもすぐさま囲まれる。

男のみ。

パトカーが止まり、警察からも「SNSのアカウントを教えてくれ」と言われたりした。

変なバッタいた。

ジェラム。

いろんな形の秩序がある。

スピードを上げず、互いにうまいこと避けあえば、信号なんかいらない。

信号がない方が事故も渋滞も起きにくく、安全かつ効率的。

外国人旅行者など皆無の街。

街を歩いていると大注目される。

僕は好奇の目で人々を観察し、人々は好奇の目で僕を観察する。

僕は「なんじゃこいつら!?」と人々を凝視し、人々は「なんじゃこいつは!?」と僕を凝視する。

アフリカでもこういうシーンがよくあった。

街の風景を撮っていると「オレも撮れ!」「オレも撮れ!」とうるさい。

男のみ。

日が沈むと、仕事も放り出して一斉に食事を始める。

大にぎわいのレストランにひとりで入店すると、「こっちに来い! 一緒に食え!」とお誘いされる。

仕事でも何でも、とにかく表立って出てくるのは男性だけ。

女性と接する機会はまったくといっていいほどない。

アラブと違って英語が通じやすいのでこの辺のことも質問してみたら、「女性は守るべきものだから」だそうだ。

髪や肌を隠すのも、接客させないのも、運転させないのも、乗り物の席を男女別にしているのも、学業スポーツ等をさせないのも、性に関するタブー等も、すべては女性を保護するため。

少なくともイスラムの男性は、イスラムの女性を差別抑圧弾圧している意志はないようだ。

女性たちがどう考えているのかは、聞けないのでわからない。

パキスタンの国土は日本の2.1倍。

人口は2億1600万人(世界5位)。

増加率も高く、今後もガンガン増え続ける見込み。

人口過多は中国とインドに限った話ではない、国境を消してみれば、この辺から東のアジアはとにかく人口びっしりのすし詰め状態なのだ。

発展途上の過密国で自転車で走り続けるということは、えんえん排気ガスを吸い続けるということだ。

喉が気持ち悪い。

自転車旅行をすれば必ずしも健康的というわけでもない。

寿命縮まってるな、と感じることもある。

パキスタンも、中国にお願いして電動化してもらった方がいい。

ラホール。

排気ガス死する。

ここにはかつてガンダーラ王国があった。

イスラム教が生まれるはるか以前、ここには仏教が広まっていた。

BC300年代にアレクサンドロス大王がギリシャからここまでやって来て大帝国を築いたというのは、今なお驚異的だ。

そして仏教とギリシャ彫刻が融合し、仏像が生まれた。

日本にある仏像も、ルーツをたどればこのガンダーラに行き着く。

しかし日本でよく見る丸みをおびた仏像とは違い、ここの仏像はギリシャの影響で彫りが深く鼻が高い。

ブッダの断食とイスラムのラマダンはまったく別物なので混同しないように。

トルコ人の女性旅行者と出会った。

トルコもイスラムの国だが、彼女自身はムスリムというわけではなく、髪も肌も隠していない。

仮にムスリムでも、トルコでは女性は解放志向が強いという話を聞いた。

パキスタンではこのような状態で女性がひとりで出歩いていると、警察から厳しく注意を受けるらしい。

出歩くなら髪と肌を隠して、そして誰か同伴者を付けて、ということらしく、ラホールでは僕が旦那という設定でしばらく彼女と行動を伴にした。

世界の男女観は実にさまざまだ。

現代でも後進的な農村社会では、家畜を追うのは男の仕事、井戸で水を汲むのは女の仕事。

長い時間をかけて確立された、世界共通の男女の役割分担がある。

経済発展して近代化するにつれて女性も社会進出する、ということで晩婚化し、先進諸国は軒並み少子化の道を突き進んでいる。

しかし、すべての国が欧米式の男女平等社会に直線的に向かって行くわけではない。

日本における男女観も特殊に思える。

一見、日本は欧米のような性差の少ない社会をめざしているようだが、文化の基盤が違いすぎるあまり、歪みだけが生じて逆にイスラムのような徹底した男女分断社会へ向かっている、と感じているのは僕だけだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?