タバコの火を押し付けられそうになっても「虐待だとは思わなかった」医師・おおたわ史絵の壮絶な母娘関係

医師・コメンテーターとして活躍するおおたわ史絵さん。快活な印象のあるおおたわさんは、実は幼い頃から母の機嫌に振り回され、常に顔色をうかがいながら育ってきたといいます。母が薬物依存症の末に孤独死したことをテレビで公表し、大変な話題を呼びました。

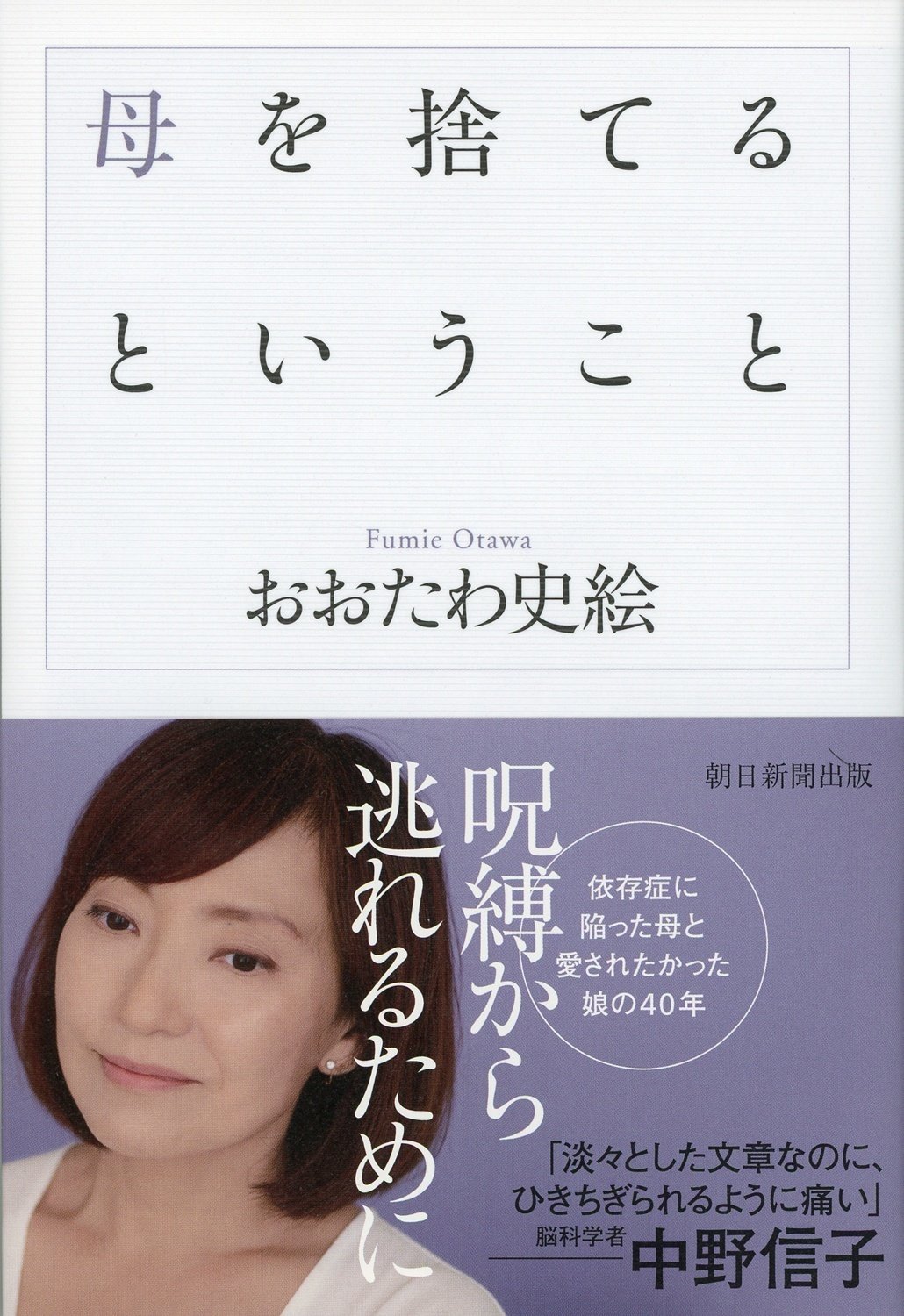

幼少期からの過酷な体験、親との別れ、そして母の呪縛からどうやって逃れたのかを克明につづった『母を捨てるということ』(2020年、朝日新聞出版)から抜粋して掲載します。(写真撮影/野口博)

■顔色をうかがう子

母はすごくアップダウンが激しい気性だった。

頭痛や腹痛持ちだったので体調によって日々態度が違った。

鎮痛剤や睡眠薬をしょっちゅう飲んでいたせいもあっただろう、とても不安定な精神状態で、同じことをしても叱られるときと叱られないときがあった。その基準は第三者にはまったく判断がつかず、文字どおり彼女の気分次第だった。

ただひとつブレることなく決まっていたのは、人を褒めることはほとんどないという点だ。

記憶の限り、彼女が誰かを褒めているのを聞いたことはない。娘のわたしですら、テストでいい点を取ったからといって褒められた経験はない。その逆で、満点以外を取ればもちろん叱られた。

学芸会の劇でいい役をもらったときもなにも言ってくれなかった。友達のお母さんが、「あら、史絵ちゃん。すごいわねぇ」と褒めてくれたのが誇らしかった。

全国小学生模試で科目別一番を取り、賞品の文房具を胸に抱きしめて帰ったときも、「へぇ」とひと言発しただけだった。

いま思えば、彼女は褒めかたを知らなかったのかもしれない。こと娘に関しては思い入れが強すぎるあまり、「もっと、もっと」と焦燥感に駆られてしまい、冷静なジャッジすらもできていなかったのかもしれない。

もしくは彼女自身、褒められた経験が少なかったのではないか? だから褒めかたがわからなかったんじゃないだろうか?

本当のところは謎である。けれどいずれにせよこんなふうに客観的にとらえられるようになったのは、自分もずいぶん大人になったんだなと思う。

幼少期にそんな日々を送るうち、知らず知らずにわたしはひとの顔色をうかがう人間に成長していたようだ。これは後に知人に指摘されて初めて気づいたのだが、たしかにそのとおりである。

よく言えば空気が読める、悪く言えば人の顔色ばかりを気にしている。

まぁ、それもまたしかたのないことだ。毎日が母の機嫌を読むことの繰り返しだったのだから。

ふつう子供はみんな無条件に母親が好きだ。どんなにいい母親だろうが悪い母親だろうが、そんなことは関係ない。社会的に見た相対評価ではなく、子にとっての母は絶対的な存在なのだ。

だから毎日のように繰り返されるニュースのなかで、虐待される子供は泣きながらでも母親のそばを離れようとしない。

「ごめんなさい、ごめんなさい」

と意味もわからずに謝りながら、すがりつくのだ。

わたしの当時の話をすると、「それって、虐待なんじゃない?」と言うひともいる。たしかに平手で顔を叩かれたり布団叩きで腰を打たれたり、投げつけられた大きな石の灰皿で額から血を流していたのだから、そう思われても不思議はない。

でも、わたし自身はそれらを虐待と思ったことはただの一度もない。

なぜならわたしはほかのお母さんを知らない。

優しく抱きしめて、褒めてくれて、毎日お弁当を作ってくれる、そんなお母さんが世の中にはいるのだろうけれど、そんなひとと自分の親を比べても意味がない。だってわたしはわたしの母親しか知らないのだから。

いつも気分次第で怒って、睡眠薬を飲んでは眠り続ける。滅多に心底笑うことはなく、褒め言葉も口にしない。

そんな人間だって、世界にたったひとりしかいないわたしの母親だったのだから。

■タバコの火

「あの頃のおばさんの史絵ちゃんに対する執着は尋常じゃなかったよねぇ……史絵ちゃんもほんとによく頑張ってたよね」

幼少期をよく知る従姉に会うと、今でもこんな会話になる。母の言動はそれほどまでに印象に残るものだったのだろう。

言われればそう、わたしは母の期待に応えるのに毎日必死だった。褒められないとわかっていても頑張るしかなかった。もはや褒められたいから頑張るのか、叩かれたくないから頑張るのか、自分でもわからなくなっていた。

願わくは、母の笑った顔を見たかった。少しでも機嫌よくいてほしかった。般若のように怒りで目を吊り上げた顔を見ていたくはなかった。そのためにわたしは頑張り続けるほかなかった。

母は占いや迷信をやたらと好む傾向があって、どこかで聞いてきては妙なおまじないの札を書いてお財布に入れたりしていた。

あれはたしか小学校五年くらいのことだったろうか。

抜き打ちで子供部屋を覗きに来た母が、わたしが勉強をしていなかったことに腹を立てて、「手を出しなさい! お灸をすえるから!」と鬼の形相で叫んだ。手の甲の親指と人差し指の間にお灸をすえるといい子になるという迷信がかった話を、どこかで聞いてきたらしかった。

我が家にお灸はなかったが、母はヘビースモーカーだったのでタバコの火を押しつけようと構えていた。

「早く出しなさいよっ。いい子になるんだから、さあ早く!」

オレンジ色のタバコの先が目の前にちらついて、怖くて怖くて涙が出た。

「ごめんなさい、もうしませんから。もう二度としませんから……」

必死に謝りながらわたしは両手を後ろに隠した。

謝りながら、なにをこんなに謝っているのか途中でわからなくなっていた。別になにか大事なものを壊したわけじゃない、誰かにケガを負わせたわけでも万引きをしたわけでもない。ただちょっと、彼女の思うように勉強をしなかったというだけのことだ。それがそんなに罪なのか? 悪なのか?

子供ながらに理不尽さを覚えた。それでも泣きながら謝るしかできないくらい、わたしは幼かった。

声がかれるまで謝り続けた頃、ようやく母が根負けしてタバコを消した。ぎりぎりのところで、わたしは火傷を負わずに済んだ。

この出来事を父に伝えられたのは二十年以上が過ぎた頃、わたしが大人になってからだ。それまでは、打ち明けることができなかった。

なぜだかうまく説明はできないが、母をこよなく大事に思っていた父に彼女のこうしたおぞましい一面を知らせてはいけない、当時は直感的にそんな気がしていた。

これ以来、ときどきタバコのお灸事件は起きた。きっかけはいつも他愛ないことだった。

彼女の機嫌が悪いと、きまってお灸をすえると怒鳴り散らした。そのたびにわたしは泣いて謝り、母は舌打ちをしながら実際に火を押しつけるのは諦めた。

いま思うと、このときになにがなんでも折檻を阻止しておいてよかったと思う。もし万が一、言われるがままに手を差し出していたら、おそらくタバコの火どころでは済まなかったはずだ。母は歯止めが利かなくなり、よりいっそう残酷な事態に陥っていたことだろう。

そうしたらきっと、わたしたち母娘はいまよりもっともっと苦しむことになっていただろうから。

この時期の体験のせいで、わたしは大人になったいまでも怒っているひとを見るのが大嫌いだ。

社会の現場でも誰かが怒られているシーンに遭遇すると、たとえ自分が怒られているわけでなくとも、その場にいること自体がつらくて耐えられない。

大声を上げて怒りをあらわにするひとを見ると、その場から逃げ出したい衝動に駆られる。

これを一種の<PTSD=心的外傷後ストレス障害>と呼ぶのだろうか?

誰にも詳しく聞いてみたことはないけれど、母の折檻がわたしの内側に大きな影響を与えたことはどうやら間違いなさそうだ。