"課金設計"がUXに与える負のインパクトについて考える

ここ1,2年ゆるゆると考えていたテーマで、課金設計がサービス体験を良くも悪くもするのでは?という疑問に関して、ある程度考えがまとまってきたので書いたものとなります。

さて、今回は一般的なアプリやサービスにおける課金設計について考えます。

いうまでもなくサービスを存続させるのはお金であり、サプライヤーにとって課金設計-いかにお金を払ってくれるかというのは悩みのタネであると思われます。

一方で、課金設計のあり方がUXに負のインパクトを与えていると思われる事例もいくつかあるので、今回はそれに関して掘り下げます。

大前提:サービス運営にはお金が必要である

まずもって、サービスの運営にはお金が必要です。

今回の考察はなにもフリーミアムを推し進める意図や、サービスを無料で開放しろという主張があるわけではなく、大前提としてサービスがお金を課金させることに関しては同意したうえで、「お金を払わせること」ではなく「お金の払わせ方」自体がもたらす負のインパクトについての話になります。

「課金設計のあり方がUX的に負のインパクトを与えている」と書きましたが、あらためてここであげているのは「課金」させることそのものではなく「課金設計」であると明記しておきます。

「課金設計のあり方がUXに負のインパクトを与える」ってどういうこと?

東京を中心に流行っている電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」ってありますよね。

私は「LUUP」の課金設計は、ユーザーが事故を起こす可能性を高めるものとなっているのではないか?と常々思っています。

「LUUP」では利用料金が距離ではなく利用時間に比例する課金モデルを採用しています。

つまり、ユーザーはキックボードを使っている時間に応じて料金を支払うことになります。

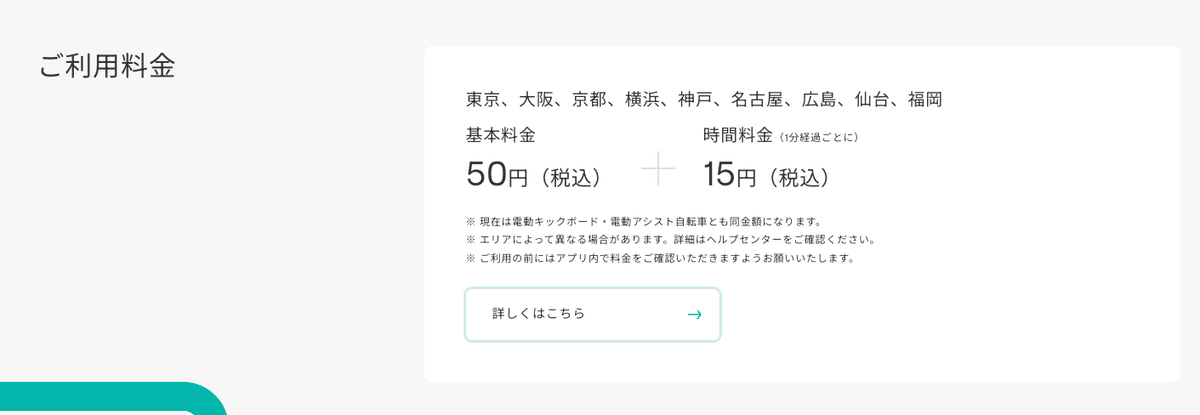

LUUPの課金形態は基本料金50円+利用1分毎に15円となっています。

つまり、ユーザーは1分早ければ15円安くなります。

都内のバス運賃は統一210円ということを考えると、ユーザーは11分以上乗ると215円のお金を支払うことになり、おおよそのバスでの移動賃を超えます。

210円がみんなにとって高いか低いかは議論の余地がありますが、少なくとも一般的な移動にくらべて格安ということはありません。

課金設計と負のインパクト

さて、時間対課金であることはユーザーの行動にどのような影響を与えるでしょうか?

ユーザーはは料金を少しでも安く抑えようと、できるだけ短時間キックボードを利用しようとします。

その結果、目的地により早く到着するために、スピードを出し過ぎたり、安全性の低い近道を選んだりするようになる可能性があるのではないでしょうか?

これは、サービス提供者側の意図(安全で便利な移動手段の提供)とユーザーの行動(料金を節約するために危険を冒す)にズレが生じている状態です。LUUPの本来の目的は、利便性の高い移動手段を提供することだと思われますが、しかし、現在の課金モデルでは、その目的が達成されるどころか逆に事故のリスクを高めてしまっている可能性もあります。

また、一見ちょっと節約するだけの軽い選択を逐次させているだけに見えるのですが、その"軽い選択"は実は大きなリスクと天秤にさせているのではないでしょうか。

たかだか15円を抑えるために危険な運転をして事故を起こす可能性を「LUUP」は内包しています。

どういう解決策があり得るか

例えば、一定時間または一定距離までは定額料金とし、その範囲内であればユーザーがゆっくり安全に移動できるようにするのはいかがでしょうか?

あるいは、速度に応じて料金が変動するシステムを導入し、一定の速度を超えると割増料金が発生するようにすれば、ユーザーに安全運転を促すことができるかもしれません。

課金設計がUXに与える負のインパクトの事例を考える

このように課金設計はサービスの利用方法に大きな影響を与えます。ユーザーの行動を適切な方向に誘導し、サービスの本来の価値を最大化するような設計が求められています。

LUUPの事例は、課金モデルの選択が、意図せぬ形でユーザー体験を損ねてしまう危険性を示しています。

例えば他にどんなパターンがあるか考えてみましょう。

LUUPのような特定のアプリを思いついているわけではありませんが、ケーススタディ的に想像してみます。

1.メッセージ量課金のマッチングアプリ

課金設計:

・メッセージ送信に課金が必要で、ユーザーはコミュニケーションのコストを意識せざるを得ない

・男性が課金-女性が無料という非対称的構造

行動への影響:

男性からするとユーザーは真剣な交際相手を探すより、課金を節約するために表面的なやり取りになりがち。丁寧にコミュニケーションするより、コミュニケーションが短絡的になりがちで、とりあえず会うみたいな行動が喚起されそうです。結果として、男女両方にとって真剣な出会いや深いコミュニケーションが阻害される可能性もあります。

この上で課金設計がユーザーの本来の目的(真剣な交際相手を見つけること)から逸脱させてしまっている可能性もあり、経済的な制約が、ユーザーの自然なコミュニケーションを阻害し、サービスの価値を低下させている可能性があります。

そのうえで、男性は課金するのでコスト意識があり、女性は無料なのでコスト意識がなく、女性が男性を選ぶという構造の要因となっています。

まぁマッチングアプリの料金体系はすでに構造として社会に浸透しており、その料金設計にいまや誰も疑問をいだいてない…みたいなところはちょっとありますが、最終的に結婚を見据えるのであれば、この不均衡は不健全…かもしれません

2.課金前提の難易度のソシャゲ

課金設計:

・ゲームによっては課金しないと強い武器が作れない-強い相手が倒せないという設計のものがあります

・やりこみ要素ならまだしも、課金しないと十全にストーリーを攻略できない場合もあります

行動への影響:

まず持って、参入障壁が高くなります。

ストーリーを攻略できないことがネックで、自由意志の課金というより最低限のライン保証のためのためにお金を払う必要があります。

また、ファン化したユーザーはお金を多く払うでしょうが、初心者の離脱率が増えることも踏まえると、なかなか悪影響は大きそうです。

一方、お金を多く払ったユーザーからするとサンクコストバイアスが発生するので、サービス自体への粘着度は高まるでしょう。

しかしながら損したくないという思いはサービスのアップデートや展望に対しても強い影響を与えます。

例えば大金をかけて育てた、今まで使ってた装備やキャラクターがアップデートで急に弱くなったり、将来性がなくなった際のハレーションは大きなものでしょう。

結果としてサービスの運営自体に対しても強い影響を与えることになり、健全な運営はより難しくなることが想定されます。

これらが成立するのは、もともと強力なIPがあり、それのコンテンツ展開など、別で訴求力を持っている場合かもしれません。

それでもあんまりサステイナブルな方法ではないと思っています。

3.有料課金すれば広告がなくなるタイプのサービス

課金設計:

・何かをするたびに頻繁に広告が出る

・広告は30秒ぐらい見ないとスキップできない

・有料課金すれば広告がなくなる

行動への影響:

ユーザーはことあるごとに30秒の広告を見るか、お金を払って広告を消すかの2択を迫られますが、これはつまり、「ユーザーにとって広告とは負のインセンティブであり、それを解消するために課金の行動を喚起しうる」ことになっています。

それが何を意味するかといえば、広告が行動の阻害要因となることで、広告に対しての悪感情を募らせる要因になるということです。

これはサービスとユーザーというより、ユーザーと広告主の影響に関係を与えるものだと思っており、広告に対してユーザーが悪感情を募らせることで、ユーザーは広告の製品・サービスに対しても悪感情を募らせる可能性があります。

もちろん30秒の広告をきちんと設計することでそれで楽しめる-ファン化する場合や、単純接触効果で興味が喚起される可能性なども多くありますが、それは広告主の努力の賜物であって、サービス運営がユーザーと広告の対立を煽っていることは見過ごされては行けないと思っています。

4.単発買い切り型のオンライン動画レッスンサービス

課金設計:

・講座に無料講座と有料講座がある

・室の高い講座はすべて有料となっている

・見放題はなく、単発買い切り型である

行動への影響:

例えばUdemyのようなオンラインのレッスン動画サービスがあるとしましょう。もし課金対象が講義の品質で無料-有料と分かれている場合、ユーザーは無料時に低質な講座ばかり体感することになり、サービスの本質的効果を感じづらく、有料に遷移しづらいです。

これ自体はフリーミアムの文脈です。

そのうえで、もし単発買い切り型だとしたらいかがでしょうか?

ユーザーは吟味に時間をかけ、なるべく損したくないと思って気軽に試すことができず、相対的に自分に合った講座を選べる機会が減るのでサービスの効果を感じづらくなります。

また、動画単体にお金がかかるため、シリーズものなどの離脱率も高まるはずです。

これらを回避するために、最近のオンライン学習プラットフォームでは、コース単位の課金とサブスクリプション型の課金が混在しています。

コース単位の課金は、ユーザーに対して学習内容の取捨選択を促す一方、サブスクリプション型の課金は、継続的な学習を奨励する効果があります。

番外.スマホを投げて飛距離を競うゲーム

インセンティブ設計:

・スマホをより高く投げるとスコアが稼げ、ランキング上位になる

行動への影響:

これは課金要素ではないのですが、インセンティブ設計が悪いUXを実現している例としてあげます。

iphone黎明期に流行ったゲームですが、スマホの加速度計を使ってスマホを投げてキャッチするゲームというものがありました。

一時期アプリは流行り、みんなができるだけ高くスマホを投げることにチャンレジすることになりました。

いうまでもなく、高く投げれば投げるほどスマホはキャッチしづらく、取り落とししたときの破損率は高くなります。

案の定みんながスマホをガンガン壊すことになったので、「機器にダメージを与える可能性のある動作をユーザーに促進する」と判断され、今はアップルストアなどでは販売が禁止されています。

ちなみにこの開発者のスワロフスキー氏はもともとiPhoneに対して良い感情を持っておらず、なるべく多くのiPhoneを破壊するためにこのアプリを開発したたというエピソードがあります。

負のUXのために効果的にインセンティブ設計したとも言えるでしょう。

本当に頭が良い…

課金設計がUXに正のインパクトを与える設計を考える

私もこれらの課金モデルの代替手段を思いついているわけではありませんが、少なくともこれらの課金モデルの弊害を把握したうえでモデルを採用するべきなのでないでしょうか。

正のインパクトの課金モデルの提案:逆進性従量課金

逆に課金設計がサービス利用にいい方向を与える例について考えてみますが、逆進性の従量課金はいかがでしょうか?

通常の発想と異なる、使えば使うほど安くなるというサブスクリプションの

仕組みです。これはユーザーの利用を喚起すると思われます。

例えば多くのジムは定額制で、課金対利用率で考えれば使えば使うほど安くなりますが、一方で幽霊会員化してしまうこともあります。

そこにさらに使えば使うほど安くなる仕組みを入れることで、より頻繁に利用するインセンティブが生まれるのでは?と思っています。

来た回数で月額料金がやすくなる、というのはインパクトが有るかもしれません。

一般的な従量課金は使えば使うほど高くなりますが、逆進性従量課金は使えば使うほど事実として安くなります。

定額4,000円で、月1なら300円、月3なら500円、月5なら1,000円、月10以上は1,500円料金が割り引かれる、とか。

良い点は「安くなるなら」と、来る頻度が増加する点

悪い点は使ってない人が使ってる人を支えるという構造が強化される点

です。

もちろん金額とインセンティブのバランスは考える必要があり、多くの人が最大効果を達成するような基準だとサービスの存続自体に影響がありますが、それほど強い粘着性を喚起できているなら他のマネタイズ手段もあるでしょう。

まとめ:課金設計とコンヴィヴィアル的配慮

というわけ、課金設計は、サービスの収益化に不可欠な要素ですが、同時にユーザー体験に大きな影響を与えます。

不適切な課金設計は、ユーザーの行動を歪め、サービスの本質的価値を損ねる可能性があります。電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」の時間単位の課金モデルは、ユーザーに危険な運転を促してしまう可能性があります。また、メッセージ量課金のマッチングアプリでは、真剣な出会いが阻害され、ソーシャルゲームでは初心者の離脱率が高くなるなど、課金設計によってサービスの目的達成が妨げられるケースもあります。

一方で、ユーザーの利便性や満足度を高める課金設計は、サービスの価値を向上させ、ユーザーとの長期的な関係構築につながります。

例えば、動画ストリーミングサービスの無料トライアルや家族向けプラン、音楽ストリーミングサービスの学生割引やアーティスト支援機能など、ユーザーのニーズに合わせた多様なプランや特典を提供することで、課金のメリットを明確に伝えることができます。

課金設計に対してUXデザイナーができること

課金設計を考える上で重要なのは、ユーザーの自由な選択と自然な行動を支援することです。これはコンヴィヴィアル的な配慮と言えます。

コンヴィヴィアルとは、イヴァン・イリイチが提唱した概念で、人間的な自律性や創造性を尊重し、ツールがユーザーに仕えるべきだという考え方です。課金設計においても、ユーザーの主体性を奪うのではなく、ユーザーが自発的にサービスの価値を実感し、課金を選択できるようにすることが大切です。

サービス提供者は、課金設計がユーザー体験に与える影響を慎重に検討し、ユーザーの行動や心理に寄り添った設計を目指すべきでしょう。単に収益化を優先するのではなく、ユーザーの利便性や満足度を高め、サービスの本質的価値を提供することが求められているのではないでしょうか?

コンヴィヴィアル的な配慮に基づいた課金設計は、ユーザーとサービス提供者の健全な関係を築き、持続可能なサービスの発展につながると考えています。

これらをユーザーの体験という観点でコントロールしていくこともまた、UXデザイナーに求められていることかもしれません。

UXデザイナーが課金設計に関与する際には、以下のような点に留意すべきと考えています。

まず重要なのは、いつも通りユーザーの目的や動機を理解することです。

課金設計を検討する前に、ユーザーがサービスを利用する目的や動機を深く理解することが重要です。ユーザーのニーズや価値観に合致した課金設計がUXを向上させることにつながります。

同時に、一つの課金モデルに固執するのではなく、複数の選択肢を用意することが望ましいでしょう。例えば、従量課金と定額課金を組み合わせたハイブリッド型の課金モデルを提供することで、ユーザーの多様なニーズに対応できます。

UXデザイナーがこれらの点に留意しながら課金設計に関与することで、ユーザーの満足度を高めることができるのでは無いでしょうか?

いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!