最新のお仕事|メディア芸術クリエイター育成支援事業+成果プレゼンテーションレポート

メディア芸術クリエイター育成支援事業の最終面談レポートが掲載されました!

事業の詳細は11月の記事をご参照ください。

初回・中間・最終面談を経て、徐々にテーマを深めながらプロジェクトを進めてきた採択者の皆さん。面談を重ねるごとに目標や伝えたいメッセージがクリアになり、アーティストとして成長する足掛かりも掴むことができたのではないでしょうか。その過程を記事作成を通してみることができ、今回も楽しくお仕事できました!

最終面談の時点がゴールではなく、各自作品を完成させたり、プロダクトとして世に送り出したり、展覧会を開催したりするのはこれからです。

その前に、これまでの支援事業の成果を発表する「成果プレゼンテーション」が行われます。

2022年3月8日〜13日の6日間、表参道ヒルズB3F スペース オーにて、文化庁メディア芸術祭およびメディア芸術クリエイター育成支援事業を紹介する展覧会が開催されました。

本展では、文化庁メディア芸術祭の過去の受賞作とともに、支援事業に採択されたプロジェクトの成果物やパネルが展示されています。

文化庁メディア芸術祭 企画展

ゲームやインタラクティブ性のあるインスタレーションは、実際に触って楽しむこともできました。

ホラーはちょっと苦手なのですが、Jesse RINGROSE / Jason ENNIS「Dark Echo」は展示室が真っ暗で怖かったです。足音の反射で空間を把握するのに、その足跡に反応して敵が寄ってくるなんて……コウモリのバトルロワイヤルじゃん。

メディア芸術クリエイター育成支援事業 成果プレゼンテーション

橋本麦《Niu》

《Niu》は、クリエイターが自分の作家性作家性や目的にかなった形で制作ツールをハックできるデザインツールを探求するオープンソースプロジェクトです。

画像処理ソフトのような画面に、ブラシや消しゴム、つまむ、ぼかす、こする、モーゼの海割り?!といった機能が備わっています。実際に体験しましたが、水面に絵の具を垂らしてマーブル模様をつくるような操作感でした。

8 Legs《DRIFT ABYSS》

スクワット運動で自動生成による美しい風景の中を移動するVRゲーム作品。採択者の8Legsは、今年の春から大学生になる安寿さんと小学生の頼安さんの姉弟ユニットです。頼安さんは、先日発表された第25回文化庁メディア芸術祭でも、エンターテインメント部門 U-18賞を受賞されました。おめでとうございます!

面談ではアドバイザーのタナカカツキさんから、再びプレイしたいと思わせるモチベーションづくりが大事だと指摘がありました。プロデューサーやエンジニア、ライター、デザイナーたちによるチームではなく、デザイナー(安寿さん)とエンジニア(頼安さん)によるユニットなので、ユーザー視点を取り入れるのは難しい部分もあるかと思いますが、伸びしろのある若い二人に期待したいです。

異なる能力を持つ仲間を6人増やして「8Legs」という手もある(戦隊モノみたいですね)。

土屋萌児《耳なし芳一》(仮)

日本の感覚の一つである「主体と客体の曖昧さ」を軸に『耳なし芳一』を描く短編アニメーション。見覚えのある絵面だなと思ったのですが、NHKEテレの番組「シャキーン!」内のコーナーも担当されていたのですね。

切り絵や貼り絵でストップ・モーションのように撮影したアニメーションを制作する土屋さん。展示では、使用した絵や人物のパーツ、自作の琵琶も展示されていました。耳なし芳一のお話をモチーフに独自の視点を入れつつ、どこまで元の物語を反映させるのか。バランスが非常に難しいプロジェクトですが、素晴らしい作品になりそうです。

劇団ノーミーツ《世界同時演劇》(仮)

これまでノーミーツは、リモート会議システムというメディアの特性を活かした面白みのある演劇を制作してきました。

今回は、カメラやディスプレイといったメディアを介した情報伝達、コミュニケーションとリアルとの差異について深掘りし、日本と中国を舞台に演劇を繰り広げます。新しい未知のもの、時を経て目新しさがなくなってしまうかもしれないものを使いながら、何を表現するべきか。今後のご活躍が楽しみです。

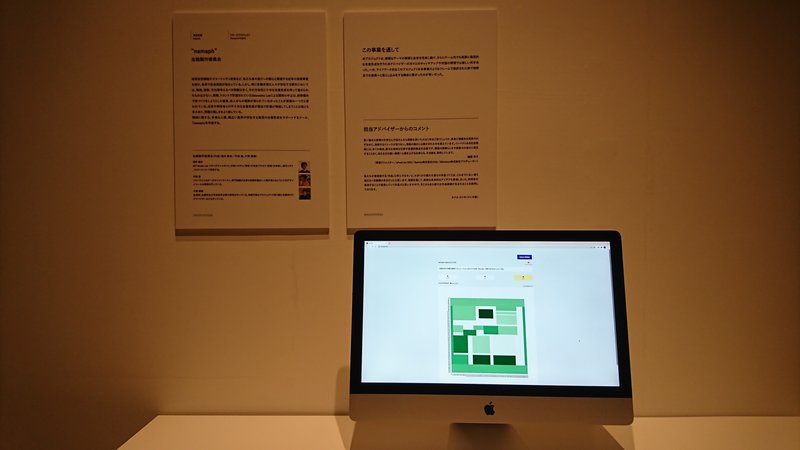

生麩製作委員会《namaph》

生麩製作委員会は、都市とテクノロジーについて研究する酒井康史さん、データサイエンティストの竹田聖さん、生物学や生態学、市民科学分野の研究を行う片野晃輔さんによるグループ。本プロジェクトでは、都市計画の影響を予測して可視化することで、合意形成を支援するツール《namaph》の制作やワークショップを行います。

モニターには濃さの違う緑色の色面が配され、何かゲーム画面のようにも見えます。「平成狸合戦ぽんぽこ」で、森が開発されたら食べ物が少なくなって〜と説明するシーンをゲーム風のアニメーションで表現していたことを連想しました。俯瞰で状況が変化していく様子には、すごく納得しましたし、印象に残っています。そのように、わかりやすく興味を引くようなかたちで実装できれば、大きなインパクトとなるのではないでしょうか。

Creative Label nor《syncrowd – 自然現象の直感的な美しさと、論理的な奥深さの先に見えるもの – 》(仮)

振り子を用いて自己組織化現象を再現することで、視覚と聴覚の両面で「同期/非同期」を体験できる作品。複数の振り子はバラバラに動き、徐々に動きが揃い、またバラバラになっていきます。

実際に振り子が稼働している映像からは、「ポロンポロン」と起き上がり人形にも似た音が流れます。心をくすぐられると言いますか、安心できるような癒される音色でした。今後は赤レンガ倉庫での展示が予定され、広く天井の高い空間に複数の振り子が置かれます。エコーが効いて、より音に包まれる感覚が楽しめそうです。

ryo kishi《Struggling in the flow》

複数のモータによって張力と浮力と遠心力のバランスをとりながらカイトを高速回転させて、抗いの軌跡を空間に描く作品。ドローン付きカイトと躯体は紐でつながっていて、回転中に長さが変わります。

会場では、アルスエレクトロニカ(オーストリア・リンツで開催されるメディアアートの祭典)での展示や、ご実家の教会で実験している映像が流れていました。バシンと強い音を立てて墜落する映像が何度も流れ、たくさん失敗を繰り返してきたことが窺い知れます。それで苦悩して落ち込むことはなく、あっけらかんとしているkishiさんのメンタルが素敵。

佐久間海土《BOX Liquid mirror》(仮)

丸い鏡を心拍音で震わせて、鑑賞者に生の実存を感じさせる作品を制作してきた佐久間さん。企画段階では、屋外に設置して複数人が同時に体験できるものを企画していましたが、最終的には、自分の心拍を感じながら京都・石清水八幡宮の参拝ルートを巡り、最後に鏡と対峙するプランになりそうです。

丸い鏡は、心拍音の発音とともに一瞬強く脈打ちます。鏡に映る風景は、歪むというよりは滲むような感じで、水鏡のようでした。参道を歩いて心拍が上がった後、屋外で震える鏡と対峙したならば、より周辺の環境と馴染んだ状態で作品を鑑賞できるのではないでしょうか。

キュレーター等海外派遣プログラム採択者 蒔野 真彩

本事業で蒔野さんは、2021年5月から10月までアルスエレクトロニカの研修プログラムに参加、千葉県松戸市で開催された国際フェスティバル「科学と芸術の丘」のキュレーションにも関わりました。

そこで蒔野さんは、国籍や居住地といったバックグラウンドの異なる人たちに対する適切なコミュニケーション、開催地であるリンツ市と運営側との擦り合わせ、助成金や事業収入といった資金繰りなどを学びました。

現地では、個々人のキャラクターを考慮してポジションや仕事が任され、個人の裁量で動ける部分が多かったと言います。ただ一人が抱えるのではなく、プロデューサーやディレクターに相談しやすい心の距離感だったようです。

日本では個人が判断して仕事を進めることは少ないですが、フリーランスの身としては、自分の特性を見極めることや相談できる人を持つことなど、参考にしていきたいです。

各面談の記事を作成して本展を鑑賞することで、アーティストさんがコンセプト段階からプランを練り、壁にぶつかり、方向性に悩み、試行錯誤し、プロジェクトを具現化する歩みを見届けることができました。

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートでミュージアムに行きまくります!