midjourney触ってみた

ワードを打ち込むとAIが絵を生成してくれると話題のソフト、midjourney。

先日、このソフトで作った絵が海外の美術品評会で1位を取ってしまうというニュースがあり、大変驚かされた。

画像生成AI「Midjourney」の描いた絵が美術品評会で1位を取ってしまい人間のアーティストが激怒https://t.co/6uTDWTuHq4

— GIGAZINE(ギガジン) (@gigazine) September 1, 2022

自分が学生だった2000~10年代はデジタル描画の革命期で、様々な高性能お絵かきソフト、pixivなどの作品公開サイトの登場、SNSの発達などにより個人の発信・発表のハードルがガクンと下がり、インターネットを中心に活動する絵描きが「絵師」と呼ばれて劇的に台頭していった時代だった。

それからそう時間を置かずして、この2020年代にAIによる絵の「生成」の時代が訪れようとしている。

TwitterやInstagramで「#midjourney」とタグ検索をすると、びっくりしてしまうようなハイクオリティな画像がわんさか出てくる。

言葉を並べるだけでこれが…?と危機感を覚える絵描きやデザイナーも少なくないと思う。

ただ、聞くところによるとAIも言うほどお手軽ではなく、上手くやるにはコツが要るとのこと。

思えば、デジタル描画ツールも初めはいかにも「楽をするツール」として見られがちだった。しかしデジタルにはデジタルのコツが必要で人によって技術の巧拙ははっきり出たし、ハウツー本もたくさん出た。

自分はアナログを固持していった人間だが、デジタルツールも多少は活用しているし、それが自宅でやれる程度に気軽になっているのは先の革命期の恩恵に違いない。

AIもこの先どんな形になるかはまだ分からないが、おそらく多少は世話になっていくのだろう。

ということで、実際に触ってみようと思った。

まず私の作風。

このnoteを読んでくださっている方なら雰囲気は分かってくれているとは思うが、最もベーシックなのはこれ。

「武装させられた無表情のペットと和紙の無地の背景」という組み合わせの単体物の作品。

これをmidjourneyでどこまで再現出来るのか?上回るクオリティが出せてしまうのか?

課金はしないつもりなので、ひとまずトライアル25枚でどの程度出来るかチャレンジしてみることに。

記念すべき1枚目。

下手くそ!AI可愛い。なんか尻尾が脚になっちゃってるし。

でも近いっちゃ近い。特に右上の顔がいい。

入れたワードは「猫、アメリカンショートヘア、武装、二足歩行、ファンタジー、剣、中世ヨーロッパ、無表情、こちらを見ている」…あたりだったかな?

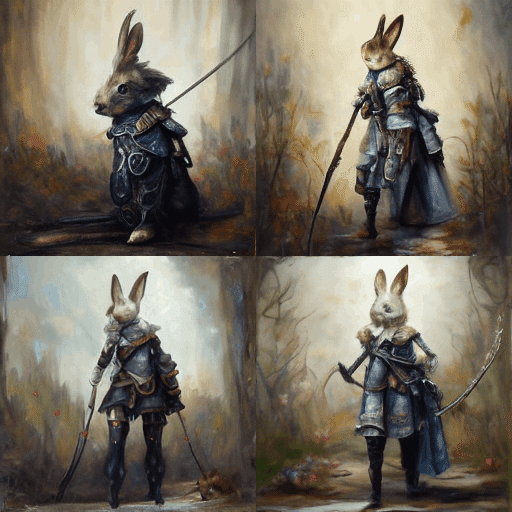

うさぎもやってみた。なぜか耳が増えてしまう。ダークファンタジー色が強くなるので、そこを中和するワードを入れる必要がありそうだ。

ということで和風とか可愛いとかジャパニズムなワードを入れたら、かなりポップなイラストに寄ってしまった。難しい。左上と右下、いくらなんでも抽象化されすぎ。

もう少し指示を簡略化してみたが、うーん。なんだかつまらない。

「バロック絵画、レンブラント、ルネサンス式甲冑」などを追加。

けっこういい感じ?なぜか首が取れてるけど。

ほぼ同じ命令でうさぎもやってみる。

「和紙テクスチャ、背景に物なし」などを追加。

それっぽくはなるけどディテールの造形はかなり不安定。特に顔。

全体感や纏ってる空気は良い。

「ルネサンス、ファン・アイク」と入れたら布面積が増えた。謎の人間っぽい何か登場。

バタ臭さを抜きたいので和系のワードを増やすとkawaii系になってしまう。

和風というかjapanese!!みたいな。結局バタ臭い。

「竹内栖鳳」とか入れてみたけどほぼ意味がなかったように思う。

もともと和洋折衷が好きなので、入れているワードが衝突してしまう。

微妙なニュアンスを表現するには影響力の数値をいじるとか上級テクが要りそうだ。

ゲームタイトルを入れると絵画より参照される画像が多いとの情報もあったため、「Final Fantasy」と入れてみる。FFテンプレ顔っぽい人間が突然出てきて笑ってしまった。こういう事故が面白い。

うさぎバージョン。

高解像度化。

高解像度化はそれだけでも1/25枚分を消費してしまうので、最後の方に限定して使用。

顔の造形がやっぱりよく分からんことになっているがカッコいい仕上がり。

ちょっとカッコ良すぎるな。

間違えて高解像度化しちゃった1枚。こう見ると本当に雰囲気でゴリ押して完成度を上げている。

風景もやってみる。

空気や光を作るのが本当に巧みなので、こういうものの方が作りやすいかも。

「雨上がり、朝、晴れ、薄明光線、花畑、草原」などなど適当に入れてこのクオリティ。

最後に「武装させられたペットたちの戦争」とだけ入れてみて1枚。

細かい指示を入れないと目が光る。不思議だ。

「戦争」というワードに目を光らせるスイッチがあるのだろうか。

というわけであっという間にトライアルの25枚が終了したのだった。

全部は載せていないが概ねこんな感じで触ってみて、とても楽しかった。

半日潰れてしまった。

これは相当な枚数をこなさないと上達しないと分かった。

ワードを打ち込んでいくのは「呪文」と言われているが、確かにそんな趣きがあった。

絵の完成に手先の器用さは必要ないが、出来上がった物の良し悪しを見る審美眼は必要で、適切な語彙を選んだり、それにまつわる数値の調整など文系理系両方の素養が求められるように感じた。

手ではなく頭脳によるお絵かき。

00~10年代にあったデジタル革命期とAIが違うのは、AIにエスキースを出してもらってそれを模写やアレンジして完成させるなど構想初期のプロセスを劇的に飛ばせてしまう点、一人の人間が専門的に学んで身に着けた技術力が壁になって守られていたオリジナリティの領域が脅かされる恐れがある点だと思う。

オリジナリティについては特に争点になるだろうと思っていて、例えば業務効率化を図れるなら企業のデザイナーはAIの導入に肯定的だろうし、独自性を死守したい個人作家や、完成までの過程も重視したい教育関係者などは否定的な人間が比較的多くなるのではないかと思う。

自分も一絵描きとして危機感や焦燥感が全く無いとは言えない。

だから今回触ってみたのだが、まあ時代の波には既に乗り遅れているアナログ人間なので、これをもっていよいよ2周遅れくらいになるかもしれない。

もはや無理に乗ることも意固地に反対することもせず、マイペースに行こうと思う。

武器や鎧を身につけた動物なんて、自分で描いていても題材としては目新しいわけでもなくありきたりなものだと思っているが、こういった自動生成をいざ試してみると独自性がちゃんとあることを自分の中で改めて確認できた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?