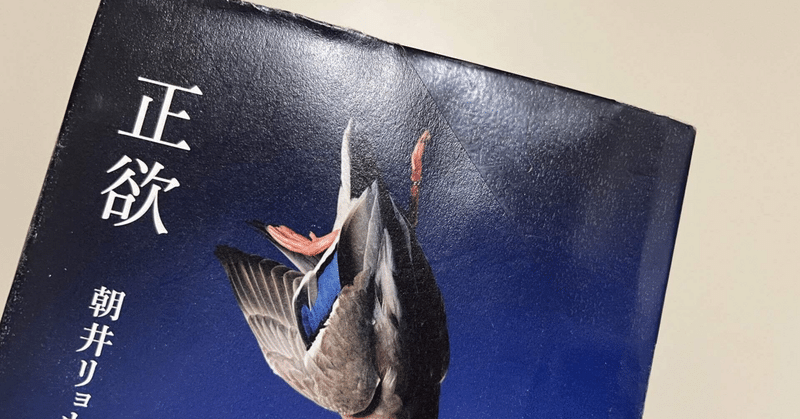

2023年の最後に読んだのは朝井リョウの正欲

読了後に感じたことをいくつか書き残しておこうと思うが、あまりにもまとまらない。衝撃が大きい。私が考えていた多様性という考え方の偏狭さと同時に、「多様性」が礼賛されることへの違和感が見事に描かれていた。

1 まずは多様性ということについて

多様性=何でもOKのはずだが、あくまで常識の範囲内で、とか私たちの想像の及ぶ範囲でのものでしかなかった。多様性のキーワードとして出てくる「対話」であるが、これも「多様性」を礼賛する立場側の文脈でしかない。そもそも「対話」を望まないことや、自分の秘密を誰かに知られたくない、という多様性は礼賛側にとっては範囲外なんだろうと感じた。私自身は多様性を認めることには限界があると思っている。人はどこかまでは分かり合えるが、どこからか先は決して分かり合えない。それは夫婦や親子という近しい関係でも、付き合いの長い友人でも同じである。「分かりあうこと」だけが正解ではなく、「分かり合えないところがある」というところまで許容することで多様性が偏狭さから解き放たれるのではないか?と考えた。

2つは自己矛盾について

「ありのままの自分」を大切にすることを常日頃意識しているし、カウンセリングでもそこを軸に人に接している。

自分の矛盾で起きている対立は「ありたい自分」と「ある自分」でおきる。小説の中で揺れる人々はそれぞれに自分の置かれた現状と、その中で言葉にすることをはばかられる現状について悩んでいる。悩むというより、自分自身が世界に存在すること自体がそぐわないという苦しみである。これは矛盾と呼べるレベルではないのではないかと考えるようになった。死んでしまおうと思うぐらいのつらさ、警察につかまっても弁解することをしたくないくらいの「相手にわかってもらえない」という諦め。自己の矛盾というよりも、自分のありようと世界のありようの乖離(しかもその距離の大きさ)にたいする勝ち目のない絶望感が横たわっている。

おそらく、「水」の人たちは、その人たちでしか分かり合えない何かがある。それは言葉ではなく、言語にできないレベルでの感覚的な共感なんだろうと。そしてその感覚的な共感は世間一般には決して分かり得ないということが、彼らは分かっていた。彼ら自身は「多様性」からはみ出た存在であるが、彼の方が多様性を受け入れようとして努力して、そしてすり減っているという点にも矛盾を感じた。

3 常識とアイデンティティ

登場人物の寺井検事や田吉氏がマジョリティなんだろうと感じた。そしてマジョリティはマジョリティたるために、常に確認が必要であり、その確認が「私は正しいがお前は間違っている」という他者否定によって成り立つ。

アイデンティティ=常識的な自分

となってしまったら、おそらく自己矛盾は起きない。正確には矛盾を葬り去っている可能性がある。いずれにしろ、自分は常識人で正しい人間である。自分の言動や行動が誰かを傷つけたり、苦しめる慣習の片棒を担いでいるなんてみじんも思っていない状態である。無自覚な罪ほどたちの悪いものはない。そう感じた。

しかし、私自身彼らの言動を読みながら、胸糞悪くなりつつも、「自分はこっち側かもしれない」という感じになった。小説の不思議さは主人公に肩入れしてしまうところにある。この小説もそうだったが、どこかで自己反省的に読まされてしまった。

他にも書きたいことはあるが、書いていたら忘れてしまった。思い出したら書き足せばよいのだろうが。読んでいる間も読んだ後ももっとたくさんのことを感じていたはずである。感じたことを文字にするのがこんなにも手間のかかることかとつくづく思わされた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?