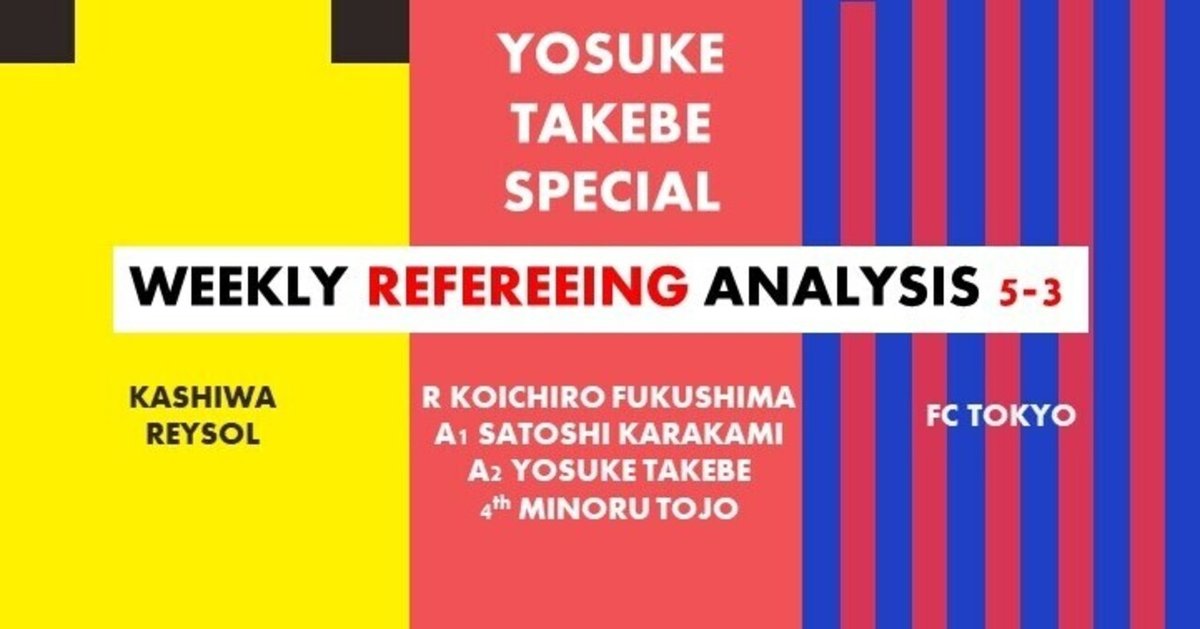

WRA5-3 ルヴァンカップ決勝 柏-FC東京 武部陽介さん特集

今回は、皆様に投票をいただき、1月4日に開催されたYBCルヴァンカップ決勝柏レイソル対FC東京の試合を分析します。

今回は「副審2 武部 陽介さん特集」です。Jリーグ最優秀副審に選ばれた武部さんの技術を学んでみたいと思いますので、よろしくお願いいたします!

公式記録

柏レイソル 1-2 FC東京

主審 福島 孝一郎 副審1 唐紙 学志 副審2 武部 陽介 第4の審判員 東城 穣

得点者 柏 瀬川 祐輔(45') FC東京 レアンドロ(16') アダイウトン(74')

警告・退場 なし

12SH11

6CK0

13FK19

(Jリーグデータサイトより作成 https://data.j-league.or.jp/SFMS02/?match_card_id=24973)

副審2 武部陽介さんのJリーグ最優秀副審賞受賞インタビュー

武部陽介さんは今シーズンJリーグ最優秀副審賞を受賞されています。その武部さんのインタビューからご覧ください!

Jリーグ最優秀副審賞を受賞されるレベルの高い技術を勉強するというテーマで今回は分析していきます!

動き・ポジショニング面

副審のポジショニングとしては、基本的に自分の担当する半分のサイドの「オフサイドライン」を常に追い続けることが要求される。その時に、「サイドステップでピッチに正対している時間の長さ」が評価基準になりやすいが、やはり武部さんは比較的速いスピードでもサイドステップで監視している時間が長いようにうかがえた。正対することによって、ボールの出どころと受け手の同時の監視がしやすくなるというメリットがあるが、そのメリットを生かせる時間が非常に長い。勉強になるし、刺激を受けた。

また、横の動きだけではなく、縦の動きも勉強になった。副審が動くことができるエリアというのは、ザックリ言うと「横52.5m+α×縦1m」である。ただ、副審自身の近くにボールが来た時の1mの後退が判定力を向上させることがある。たかが1m、されど1mなのである。本当に近すぎると判定は難しくなるので、このちょっとした工夫が大切なのだが、武部さんは1mを有効に使っているようにうかがえた。27:20のシーンなんかでは縦の+αと横の1mの後退でわざと離れて監視していたようにうかがえる。細かな工夫が大切だと痛感した。

フラッグテクニック・シグナル面

シグナルは教科書通りのきれいさで、オフサイドポジションの選手がいるときの右手への持ち替えも基本通りの教科書になるテクニックだと感じるが、一番印象的だったのは、際どい判定のときに焦らないことである。

審判をやっているとタッチジャッジで焦って間違えた経験はどの方でもあると思う。武部さんは、きわどい判定時にはしっかりと主審を見て、Jリーグならではあるが時にはコミュニケーションシステムで福島さんと話してから落ち着いて焦らず判定を示しているように見えた。ワンテンポ置くイメージだった。焦ってもいいことはないので、私自身も主審としての打ち合わせ時には遅れてもいいから正しい判定をするように言っていたが、そのお手本を見せていただいたと感じた。焦らず判定する大切さ。

素晴らしかったシーン

4:58 オフサイド FC東京10 東 慶悟

この日最初のオフサイド。FC東京10東慶悟選手が20レアンドロ選手からのパスを受けたシーン。柏のDFラインは細かなコントロールをしており、東選手も少し戻ってぎりぎりでの抜け出しを狙ったシーンで、出ていたのはスパイク1~2足分程度のように見える。そのシビアなオフサイド判定を難なく正しく判定する武部さんは本当に素晴らしいと感じる。

サイドステップでしっかりとラインが動いた時にポジションを修正しており、判定時のポジションは完璧であった。素晴らしい判定。

29:48 Notオフサイド

FC東京6小川諒也がスローインを投げ、ボールは20レアンドロ選手に向かうがレアンドロ選手は触れず、後ろに流れる。レアンドロ選手の近くをボールが通った時点ではオフサイドポジションにいた11永井謙佑選手がボールを受けたため、柏の選手たちはオフサイドをアピールした。しかし、このシーンオフサイドにならないスローインから直接ボールを受けているためオフサイドにはなりえない。

逆サイド遠い位置で、触ったかどうかの判断は難しい中、福島主審とコミュニケーションシステムで会話をして、「レアンドロ選手が触れていない=オフサイドになりえない」ことを確認して、正しい判定に導いた武部さんのファインジャッジである。

私たちが担当するコンペティションではコミュニケーションシステムがない。そのため、タッチがあったかは副審から判断できない場合フラッグアップして、主審がキャンセル場合もあるので、選手・指導者の皆さんは「旗が上がった=オフサイド」ではないということを知っておいていただくと、よりストレスなくプレーできるかと。

37:30 オフサイド FC東京24 原 大智

FC東京10東慶悟選手がフリーキックのこぼれ球をシュートした時に24原大智選手がオフサイドポジションにいた。原選手は東選手と柏GK17キムスンギュ選手を結んだ直線上におり、視線をさえぎっていた。また、飛んできたボールにかがむ反応があったので、「相手競技者がボールをプレーする可能性に影響を与えるような明らかな行動をとる」オフサイドの反則に当たる可能性もある。いずれにしてもオフサイドの反則である。

このシーンおそらく武部さんは福島さんとコミュニケーションをとって、原選手がオフサイドの反則に当たることを確認してからフラッグアップをしている。素晴らしい判定であった。

繰り返しになるが、私たちが担当するレベルのコンペティションでは、コミュニケーションシステムがない。どのように対応するかは主審によって異なると思うので、しっかり打ち合わせでコミュニケーションをしておく必要がある。

67:11 タッチジャッジ ゴールキック判定

このシーンでは、柏9クリスティアーノ選手にスルーパスが出て、そのままドリブルでゴールライン方向に向かいクロスを上げようとしたが、クロスの前にボールが出ていたということでフラッグアップし、ゴールキックのシグナルをした。

武部さんは基本に忠実で、正しい判定を最適な位置からしているが、そのためのテクニックが10秒前に隠されていたので、見てみる。

67:01ごろ柏14オルンガ選手にボールが入った時、柏の選手はクリスティアーノ選手しかおらず、明らかにボールより後方にいたため、オフサイドになる恐れはなかった。その状況を認識して、武部さんはわざとオフサイドラインを「捨て」、オフサイドラインよりも3~5mほどゴールライン側にポジションをとっているようにうかがえる。

このポジションの工夫によって、クリスティアーノ選手がゴールラインから10m程度のところからドリブルを開始した際にはすでに、ラインについてサイドステップで落ち着いた監視を可能にしている。その結果、ゴールラインを完全にボールが割った時には、コーナーフラッグポストの真後ろという最高のポジションから判定が可能になっている。

これは、武部さんの予測の賜物で、副審でもしっかりと予測してポジショニングをとることの大切さを教えてくれる隠れたスーパージャッジだ。どうしてもオフサイドラインのキープばかりに頭が行ってしまうが、オフサイドになりえない状況では先回りすることも大切だと非常に勉強になった。是非審判員仲間の皆さまには見ていただいたいシーンである。

77:46 オフサイド 柏9 クリスティアーノ

武部さんの目の前からの柏のコーナーキックのシーン。キッカーの柏9クリスティアーノ選手がペナルティーエリアにけり込んだボールを柏25大南拓磨選手がヘディングする。ヘディングの瞬間にクリスティアーノ選手はオンサイドのエリアまで戻り切れておらず、このボールを受けたためオフサイドの反則となった。

フラッグアップが遅れているのは、攻劇さんのレビューにも書いてある通り、福島さんとコミュニケーションシステムを使って、ラストタッチが柏の選手かFC東京の選手か確認していたからであろう。仮にFC東京の選手のクリアであれば、オフサイドの反則にはならないからだ。

これもコミュニケーションシステムがあったからこその遅れたフラッグアップであるが、私たちが担当するコンペティションレベルではどうすればいいのだろう?

最善は、副審がいわゆる「ボールの出どころ」を大南選手のようなオフェンス側だと理解することである。しかし、オフサイドラインの監視時には出所が分からないこともあるので、その場合はフラッグアップするしかない。そして、フラッグアップを受けて、主審がしっかりと出所を見極め、キャンセルをするのが次善の策である。

30分のシーンやこのシーンのように、副審からは出所が分からないため、J1・J2以外のレベルだと「とりあえずフラグアップして、オフサイドポジションに選手がいたことを知らせること」はある。なので、選手の皆さんにはくれぐれも旗が上がったからといってプレーを止めないでほしい。「笛が鳴るまでやれ!」ということは指導者の方もおっしゃられることが多いかと思うが、オフサイドに関しても同様でとりあえずフラッグアップをせざるを得ないシーンもあるので、笛が鳴るまでプレーしましょう。

まとめ

今回Jリーグ最優秀副審賞を受賞した国際副審である武部さんが珍しく副審2というカメラに映りやすい副審を務められるということもあり、この企画をやってみましたが、難しい判定がたくさんあった中で、本当に完璧に最後まで判定を続けられていました。勉強になるシーンも多くあり、特に68分のシーンは本当に勉強になりました。コミュニケーションシステムの有無という我々には如何ともしがたい差があるので、全てを真似することはできませんが、根幹の部分を意識して勉強していきたいという風に思います。

また、逆側の副審である副審1の唐紙学志さん側も違和感を覚える判定もなく、審判団としての協力がスムーズである印象でした。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

もしよろしけれサポートいただけると幸いです いただいたサポートは、自身の審判活動の用具購入に使わせていただきます。