明治ゆるふわストヲリイ◆明治ガールの散髪編

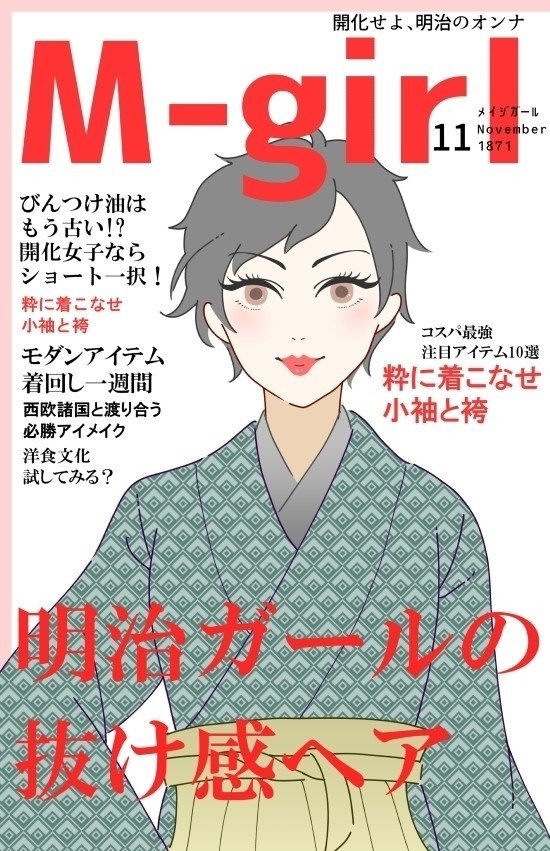

唐突な女性雑誌パロディを携えながらこんにちは。

前回の記事では、明治時代になってから「好きなように髪切っていいいよ令」こと散髪脱刀令のお触れがでることで都市部の男性を中心に散髪が普及したお話をしました。

今回はその断髪が普及していく中で女性たちはどうだったのかのお話をしていきます。

●だって、サッパリしたいんだもん

1871年(明治4年)の新聞記事にこのような記事があります。

近頃府下に女の断髪せる多し、櫛笄の虚飾と油元結等の冗(むだ)を去り、簡に就くと云べし、序でに袂を切り袖を細くし袴を穿て丈を短くし、巾広の帯を廃して細帯に改めなば、無益の費(ついえ)を去ること莫大なるべし。

千葉新聞輯録(ちばしんぶんしゅうろく)より

つまりどういうことかというと、

こういうスタイルの女性を府下で多くみるようになったという事です。

これは当時でいえば「男装」今でいえば「メンズライク」なのですが、髪を切ってOKと国からの布令がでたのならザンギリ男子と同様にこれまでの髷なんてアッサリおろしてバッサリ切る!そのように考える女性が次々と現れたのです。男が文明開化の象徴であるザンギリ頭デビューするなら、女も文明開化しないなんてのはおかしな話。何百年ぶりのショートカットガールの誕生でした。

小袖は徐々に風流に、腰には小太刀を差したりといったなかなか今考えてもかっこいいファッションの女性も現れてきます。男性用の外套であったトンビコートを着た女性や、洋学生の中には袴で馬に乗って通学する女性もでてきます。イケメンかよ。

このような女性は商人の娘に多く見られました。江戸時代でも商人の娘は経済的にも余裕があり、可愛い櫛をつけたり粋な着物をそろえたりとお洒落にも余念がありませんでしたがそれは明治時代でも同じ。やっぱりお洒落を追及するのは経済に余裕がある商人の、そしてなにより若い女の子。

とはいえ続々と現れたと言ってもこのように積極的に散髪する女性は都市部のハイカラな女性であり、多くの女性は昔ながらの髷を続けていました。開化な旦那が髪を切るのは文明開化の基本だ!と迫るも妻が泣き出してしまい、結局大髷で勘弁してもらったという話もあるほどですので長い風習をすぐ変えることができないのはやはり男性も女性も同じです。

●女が散髪?けしからーん!

さていつの時代でも女性の、これまでされなかった奇抜なファッションが流行するとそれにケチをつける人はいます。明治時代も例外ではありません。

こんな意見が続々と出てきました。

政府でも「好きなように散髪してもいいとは言ったがまさか女性まで髪を切りだすとは思わなかった。今は反省している。」と言ったかどうかは定かではありませんが、女性はこれまでのように髷でいるように、と布告を出します。1872年(明治5年)には、警察の許可なく断髪している女性がいたら軽犯罪として罰則、もしくは拘留するとしました。

「婦人衣服はもとより男子とは区別の制度に候」との事で、新聞や世論による猛反発と政府の処置により、女性の断髪は極端に減少することになるのです。散髪女子からしてみれば「文明開化したっていうなら男女同権じゃないの?どうして女性はダメなわけ??」となりそうなものですが。

さて、女性は引き続き面倒くさい髷を結わねばならなくなってしまったのですがそんな状況で断髪を止めなかった女傑もいます。

それは南画家の奥原晴湖(おくはらせいこ)。彼女は散髪脱刀令がでたらすぐさま断髪。保守的な者にいやがらせを受ける事があっても生涯その髪型を貫きました。女傑は見た目も女傑を貫きます。

●女の子だって髪を切りたい

そんなこんなで、次に女性の断髪が続々と現れるのは大正時代末期頃。西洋志向、そして女性の活動的で機能的な洋装へと変化していくのとあわせてトレンドの先端を行く女性を中心に断髪も、かつての明治より久しぶりにあらわれます。その際にも世論では「女が散髪?けしからん」の声はまだまだあったようですが、丈の短いスカートと断髪のセットのよそおいをする彼女たちをモダン・ガールと呼んでお洒落女子の代表格とすると、そのスタイルは昭和にかけてどんどん広がっていったのです。

ところで女性の断髪禁止令はどうなったかというと、明治中期頃の刑法には刑法の中から女性の断髪禁止令がいつの間にか無くなっていたようです。いつの間にか増えてたり無くなってたりするのは法令あるあるですね…。

さて、前回と併せて明治時代の散髪事情のお話をしていきました。

ヘアスタイル事情一つ見るだけでもその時代の側面が見えてくるのが歴史の面白いところですね。

それでは今回はこの辺で。

◆参考文献◆「新聞資料明治話題事典(小野秀雄・著)/東京堂出版」「幕末明治風俗逸話事典(紀田順一郎・著)/東京堂出版」

サポートして頂くと、筆者のいつもの作業のお供の紅茶にお菓子がついたりして、ハッピー!になります。