示唆を出すために押さえるべき3つのポイント

戦略コンサルタントのアップルです。

今回は示唆を出すためのポイントをご紹介します。コンサル初心者の中には、示唆がなかなか出せなくて苦労している人も多いはず(アップルもそういう相談をメンバーから受けることが多々あります)。ぜひ参考にしてみてください!

はじめに:示唆を出すのは難しい

戦略ファームにおいては、「示唆を出してほしい」「示唆は何?」という言葉が日常的に飛び交います。調査や分析をした上で、それがクライアントにとってどういう意味合い・メッセージがあるのか?ということが問われるわけです。

いくら精緻に調査や分析をしても、それがクライアントへの示唆につながらなければ価値は(ゼロとはいいませんが)ほとんどありません。これが戦略コンサルティングの仕事の最も難しい側面の一つです。この示唆にうまく持っていかないと、何日もかけて調査分析したものが水泡と帰すこともままあります。

未経験で戦略ファームに入った人の多くが、少なくとも最初の1~2年はこの示唆の出し方に苦労します。そもそも、示唆という言葉自体が抽象的なので、何を調べれば、また調べたものをどう料理すれば示唆につながるのかがわからないのです。手探りの中でちょっとずつ勘所をつかみ、示唆が出せるようになっていく人もいますが、中には示唆を出すという感覚をつかみきれないまま、パフォームせず、ファームから去っていく人もいます。

示唆を出せるようになるための直接的なアドバイスはできません。そんなに簡単なことなら、とっくの昔に誰もが示唆が出せるようになっています。ですが、「こういう点に留意すると示唆に近づく、示唆を出せる確率を高められる」ということはアドバイスできます。

本稿では、示唆を出すために留意すべき点を3つご紹介します。

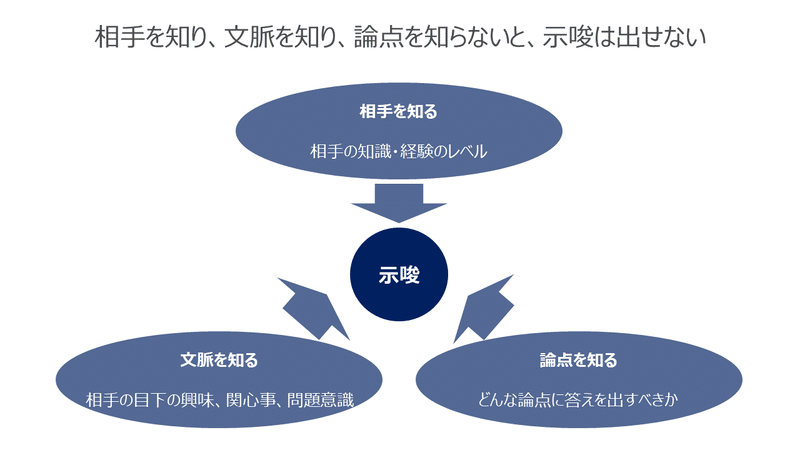

結論から言うと、示唆を出すために押さえるべきポイントは3つあります。

1.相手を知る

2.文脈を知る

3.論点を知る

この3つを押さえれば、示唆が出る確率が大きく高まります。逆に言えば、この3つを意識せずにやみくもに調査・分析しても、示唆にたどりつけない可能性が高いです。以下で順に解説していきましょう。

1.相手を知る

示唆というのは、相手ありきのものです。相手にとって何が示唆があるのか、ということであり、相手が変われば何が示唆かも変わってきます。

例えば、相手がビジネスの素人の場合は、「グーグルのビジネスモデルってこうなんだよ!」という情報が示唆に富むでしょう。「へー、ただで検索エンジンを使えるのは、企業から広告費をとってるからなんだ」「便益を受ける人とお金を取る人とは必ずしも一致しないんだね」という示唆や学びが得られます。

一方で、相手がビジネスの玄人の場合は、グーグルのビジネスモデルを伝えても「そんなん、はるか昔から知ってるよ」となり、示唆になりません。こういう玄人には、「グーグルのビジネスモデルの近年の変化」「2030年にグーグルが目指す姿の考察」といったところまで踏み込まないと、「ふむふむ、面白いね!」という反応は得られないでしょう。

このように、

・相手が何を知っているか

・逆に、何は知っていなさそうか

・踏まえ、相手が何に興味を持ちそうか

ということをまず把握しないと、示唆を出すことはできません。これらを把握・仮説した腕、情報やファクトをどういう観点で探索し、掘り下げればよいかが定まり、それをぶつけることで「示唆があるね!」という反応が得られるわけです。

2.文脈を知る

何が示唆かというのはそのときどきの文脈に依存する部分もあります。1か月前だったら示唆だったものが、今は示唆じゃない。こういうことが起きるのです。戦略コンサルティングのプロジェクトも”生もの”であり、日々文脈が変化していきます。そうした文脈の変化を正しく察知し、それにあわせてアウトプットをコントロールしないと、相手にとって示唆があると思ってもらえません。

なぜ文脈が変化するかと言えば、理由は大きく2つあります。

(1)知っていることと知っていないことの境界が変わる

示唆を出すべき相手ももちろん日々進化しています。つい先日まで知らなかったことを今日は知っていたりするわけです。それによって相手の知りたいことや関心事の文脈も変化します。特に経営者などは、日々社内外の多くの人たちと接し、大量のインプットを得ているので、毎日のように持っている情報が変化していると考えた方がよいです。

(2)問題意識や論点が変わる

1.とも連動する形で、何が解くべき課題・論点なのかということもダイナミックに変化します。つまり問題意識が変わります。新たなインプットを得て、思考する。そしてまた新たなインプットを得て、さらに思考する。こういうことを繰り返す中で、興味関心や問題意識が変わっていくのです。相手の目下の問題意識の文脈も押さえておくことは、示唆を出すための必要条件になります。

このように文脈は日々変わるということをまずはしっかりと前提し、

・今はどういう文脈になっているのか?

・文脈を踏まえると、具体的な興味・関心はどこにありそうか?

ということをしっかり考えた上で、相手にとって何が示唆になるかを見極めることが大切です。

3.論点を押さえる

示唆とは何かということにもつながりますが、相手にとって何が論点になっているかを押さえることも大事です。どういうときに情報やファクトが示唆になるかと言えば、相手にとっての論点にミートしたときです。論点に対する答えに一歩近づく、あるいは答え仮説にヒントがあるときに、その情報・ファクトは「示唆がある」と受け取られます。

したがって、何が論点なのかを押さえることは、示唆を出す上でとても大事です。

例えば、コンサルティングワークで一番迷子になりやすいのが「事例研究」です。他社の事例を研究して、そこからクライアントへの示唆を抽出するという営みですが、事例研究ほどやり方を間違えると示唆が出ないものはありません。頑張って調べたのに「ふーん、話としては分かるけど、なんかつまらない」「で、その事例が、弊社にとってどういう意味があるんでしょうか?」「So What?」という反応になってしまうケースが往々にしてあります。

なぜこうなってしまうかと言えば、その事例研究をする上での「論点」が明確になっていないからです。事例研究というのは、決して趣味でするものではなくて、必ず目的があります。そして目的は、「解くべき論点に対するヒントを得たい」ということになります。事例研究の目的たる論点を定めずに事例研究をすると、いくらいろいろと調べてもピンボケするので、示唆が出にくくなります。

逆に言えば、論点を定めて、その論点にヒントがでるような調べ方や考察をすれば、そのアウトプットは必ず示唆があります。論点思考と示唆を出すこととは、表裏一体です。

まとめ

では、今回の内容をまとめておきましょう。

・示唆を出すのは、一般論として難しい。コンサル業界初心者は往々にして壁にぶち当たる

・そうした中で、示唆を少しでも出せるようにするためには、3つのことを押さえることが大事

-1.相手を知る:相手のレベル、知っていること/知っていないことを把握する

-2.文脈を知る:文脈(コンテキスト)は日々ダイナミックに関わると心得る。文脈を推察の上、目下の相手の関心事や問題意識にミートするような考察を行う

-3.論点を押さえる:示唆は論点とセット。相手にとっての論点は何なのか?ということを想像し、その論点にヒントがあるようなアウトプットをする

・上記を意識することで、「示唆がない、弱い」と言われて調べたことや分析したことが水泡と帰すことは避けられる

以上、参考にしていただければと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?