ヨーロッパ人は近代の農業と料理の「進化のなさ」に焦りを感じていた。

表記の読書会メモ。ブローデル『物質文明・経済・資本主義 15-18世紀 日常性の構造』第2章 日用の糧:小麦

小麦・小麦粉・パンの3つがセットになりヨーロッパ史を揺れ動かしてきた。都市、国家、商人にとって、あるいは生きるとは「パンにありつく」ことを意味した人々にとって、これらの3つは常に関心の的であり、物騒なうねりの要因でもあった。小麦の価格が気候不順、備蓄、運送によって変動することで、人間の日常生活がどん底に陥るのであった。

しかしながら、小麦を単独にあげるだけではヨーロッパのこの時代を語り切れない。なぜなら小麦とは穀物のなかで上等な位置を占め、大麦やライ麦、または粟などを原料に食すしかなく、さらにはそら豆を食べるしかない日々が続くのも当たり前の風景だった。

国王や貴族はさておき、農業従事者の摂取カロリーにおいて穀物の割合は60%を超えていた。つまり肉、魚、乳製品は極めて限定的であり、食事とは穀物、即ち小麦を原料とするパンや粥を食べることだった。

肉とエネルギーの補給源である家畜が人間生活に入ってきたのが、西ヨーロッパの活力ある独創性を与えたのは確かであるが、以上の実態を踏まえたうえで、家畜に富んで小麦に乏しい地域と小麦に富んで家畜に乏しい地域があったとの事実に目を向けるべきだろう。

つまりは、小麦畑の生産性を高めるためには飼料を増やす、即ち牛馬などの家畜を増やすために牧場を広げざるを得ず、そうすると小麦畑が犠牲になるのだった。

18世紀末にあって、中国人が粟などを巧みに利用しているのに感心したイエズス会士のセリフはとても印象深い。曰く;

われわれはもろもろの好奇・虚栄・無用の学問の面ではじつに進化しているものの、ガスコーニュ地方やボルドー周辺のランド地方の農民を見ると、自分たちの作る粟をもっと粗野でなく、またもっと健康によい食物に仕立て上げるにかんして、3世紀以前と比べてさっぱり進歩していない。

近代西ヨーロッパの学問に対して辛辣な形容をしながら、農業と料理の遅い進化に苛立ちを覚えている様子が窺える。米も古典古代からあり、14世紀においても既にヨーロッパ各地で入手できたが安物の補給源であり、オートミルとしての食べ方はあったが、金持ちが食指を動かすようなものではなかった。15世紀のイタリアでも栽培されていたが、次のような言い回しが米のポジションを言い表している。米をさすrisoと笑うを意味するrisoをかけている。

すぐ笑い出す者のことを、あいつは米のスープを食べたんだなと言い慣わしたが、そう言って駄洒落をとばしたのである。ー <Che avava mangiato la minestra di riso>

<分かったこと>

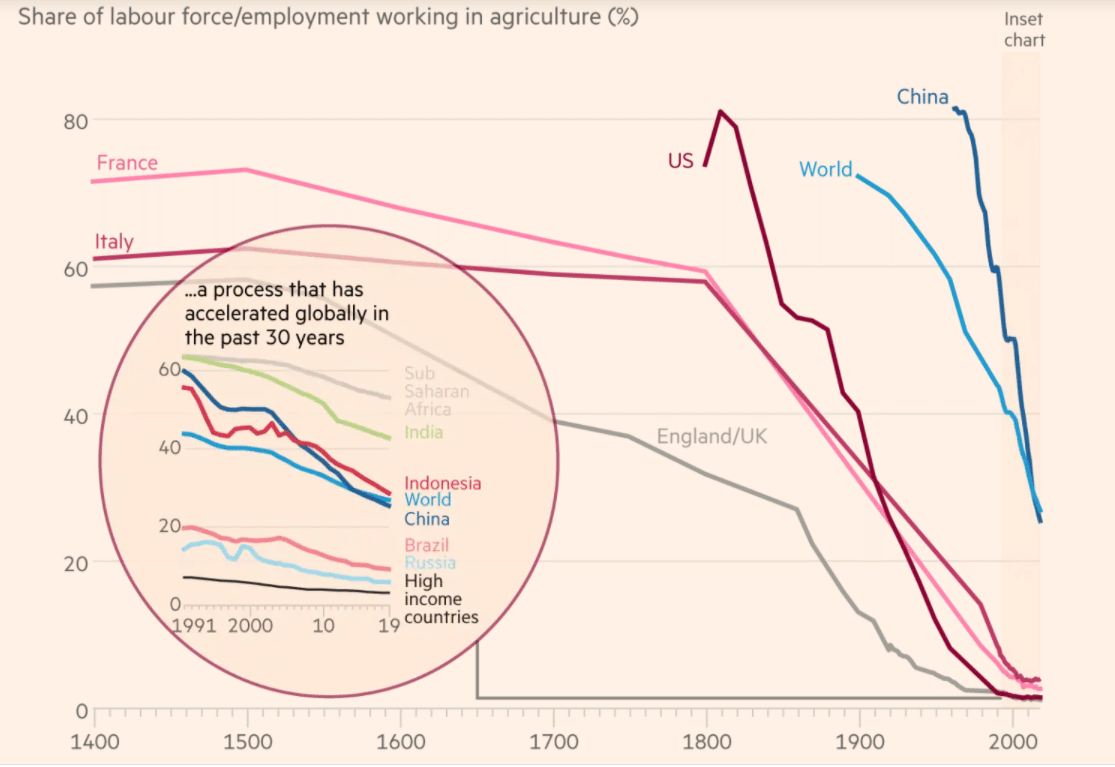

食べ物を巡りまさに生存競争を繰り広げていた一方、そこに期待されるような農業や料理のイノベーションが起きていなかった。ここで一歩突出したのは18世紀の英国だった。穀物の収穫率の上昇を導く飼料栽培と牧畜に賭け、それが成功したのだった。FTの2月26日掲載記事にYuval Noah Harariのコラムがある。ここに冒頭に掲載したグラフがある。人が農業にどれだけ従事し(本書が対象とする時代はフランスとイタリアは60-70%、英国が40-60%)、現在、いかに人は農業に従事していないかが表示されている。先進国においては1-2%なのだ。農業のあり方を盛んに議論するのは、何らかの本能的反応なのかとも考える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?