アステカのピラミッドは、とうもろこし栽培に手間がかからず、農民が暇だったために大規模工事に駆り出された結果である。

読書会メモ。毎回、それなりの内容で読むにも、概要をまとめるのにも時間がかかるが、ブローデルのこの大作にがっつり取り組むのはなかなか爽快である。

ブローデル『物質文明・経済・資本主義 15-18世紀 日常性の構造』第2章 日用の糧:米、とうもろこし、18世紀の食品革命、そして世界の土地では?

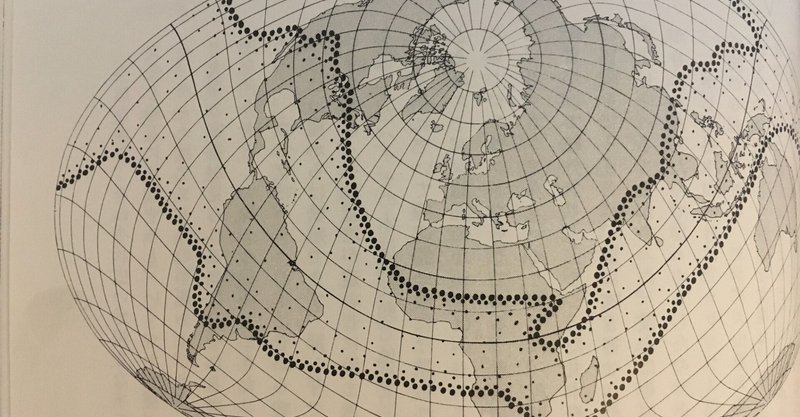

土地を耕しているかどうか。即ち、採取・漁撈・狩猟で生計をたてているのでなく、鍬や棍棒でも何らかの道具を使い土地を耕して植物を栽培しているかどうか、これが歴史を見る時に、「原始人」であるかどうかの境目になる。土地を耕していれば定住のレベルはあっても農民になる(冒頭の写真は、E.ヴェルトによる「鍬に頼る文化の<帯>」)。

農業革命とは紀元前7000ー8000年紀の中近東にみるような特定の地域にあっただけの現象ではなく、世界のあらゆるところで数世紀の間隔をあけながら進行していった。その際、栽培植物が何であったかは、地域によって異なる。そして植物の選択によって文化の性格に違いができ、または文化の性格によって植物の選択がきまった。

さて西欧では小麦(パン)が支配的な位置にあったが、極東においては米(粥)である。前者が需要者の70%養うに対し、後者は90%以上ともいえる。米は生産性が高い。生産面積あたりの摂取カロリー量が多い。だが交易の対象にはなりにくかった。米は水稲と陸稲で差があり、水田耕作が実施された地域では人口増加とそれに伴う社会的規律の強化が見られた(例えば、水田の普及による1100年頃の中国の華北から華南への重心移動)。

他方、水田の発達が低地の平野部に集中することで、山地の利用が疎かになった(正確には、山に手が回らなかった)。そして肥料供給源としての都市と農村は共生関係をつくることになった。これは欧州が牧畜などに山地を利用したことと対照的である。欧州は家畜が小麦栽培に必要な肥料と食糧のもとになった。

次にみるべき基礎食品は、アメリカ大陸から発したとうもろこしである。ここからアジア、アフリカ、ヨーロッパに広まった。この特徴は生育が早く、殻粒が熟さないうちから食べられる、ということだ。逆にいうと栽培に努力が不要な植物である。したがって農民は暇だった。それが暴政的神政国家が成立する要因となり、マヤやアステカの巨大ピラミッドやマチュ・ピチェの驚異が可能になった。

ただし、とうもろこしは食べ物として十分とは言えなかった。それでもとうもろこしの栽培が可能なのはアンデス山地の中腹までであったため、流通のために人々が厳しい日常を強いられたとの事実もある。紀元前2000年紀のアンデス山脈の高地でジャガイモの作られたのは、とうもろこし栽培に不適であったからである。

このジャガイモが後に「新世界」発としてヨーロッパを「植民地化」するのであった。しかし緩慢な普及であり、ヨーロッパでジャガイモが主流になったのは18世紀末から19世紀にかけてである。それまでさんざんな扱いを受け、18世紀半ばのプロイセンでもジャガイモを食べるくらいなら召使を辞めたい、というエピソードがあったくらいだ。

<分かったこと>

食は感性に触れるものとして語られることが多い。しかし、感性が基礎食品を選んだのではなく、気候や地形などのもろもろの条件とその時代にあった植物との関係で、ある地域で普及する基礎食品が決まっていった。そして、それに慣らされた人々が生活習慣を築いていくなかで、感性と文化が育っていく。その感性と文化がまた別の新しい食品を長い年月をかけて取捨選択していく。食文化には慣れがすべてと考えがちである。だが、とうもろこしのヨーロッパと日本での受容の違いをみても分かるが、「慣れ」のプロセスとそのプロセス設計の動機などを考慮すると、文化+文明+自然の総合的結果であるとの観点がどうしても必要だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?