『家』を読んだ。

島崎藤村『家』を読んだ。

そもそものきっかけは先日の旅を参照してくれ。

旅の続き

木曽福島で、僕は島崎藤村のゆかりの地を訪れた。偶然だ。そんな目的があって行ったわけじゃない。そこは、『家』という小説のモデルになった家だった。その家の子孫が資料館として家の一部を資料とともに公開していた。そしてガイドの女性が丁寧に面白く説明をしてくれた。島崎藤村のこと、そして『家』という作品のこと、この家の歴史。とても興味深かった。

それまで僕は島崎藤村なんて読んだことがなかった。どんな作家かも知らなかった。いつの時代の人かも知らなかった。それがこういうきっかけで出会ったのだ。読まないといけないと思った。

それから、東京へ帰った僕は書店をめぐって、彼の作品を探し求めた。しかし、『家』は売っていない。どこを探しても。新潮文庫と岩波文庫で出ているはずだった。全然見当たらない。それなりに名のある作家だと思っていたけど見つからない。読んだことがなくても名前は知っているのだから知名度は高いはずだ。でも見つからない。新宿の紀伊国屋も神保町の三省堂も、探したけれど見つからないのに♪ と頭の中の井上陽水が歌う。まだまだ探す気ですか。それより僕と踊りませんか♪ 踊らないです。数奇な運命に踊らされているのだ僕は。

藤村が死んだのは1943年で、とっくに青空文庫で読めるようになっている。だからといって、紙の本で売っていないのは、どういうわっけだ~♪(井上陽水のメロディで)。こちとら東へ西へ探し回っているのだ。やれやれ、どうしたものか、と途方に暮れ、本屋を見つけては島崎藤村の本を探す毎日。藤村の作品は、いくつかは売っているけれど、ピンポイントで、『家』は売っていない。なんでこいつは絶版なんだ。そして毎日探して探して探しまくった結果、ようやく見つけることができた。川崎のブックオフで。どうせ売っていないだろうとあまり期待せずに探した。文庫本の棚の、「し」の棚を。果たしてそれはあった。新潮文庫版で、上下巻ともにあった。ともに税込み270円で計540円也。やったぞ。本当にか? と何度も背表紙を確認して、ドキドキしながら棚から抜き出す。島崎藤村と書いてある。家と書いてある。本物だ。しかもちゃんと上巻と下巻揃っている。上巻だけが2冊売っているとか、上巻しか売っていないとかじゃなく。奥付を見ると、上巻は平成16年に下巻は平成14年に刷られていることがわかる。そうか。その時代までは新刊で買えたのだ。いつから絶版になってしまったのだろうか。またしばらくしたら、新しく刷られるのだろうか。そんなことはなく、青空文庫の中にだけ存在するようになるのだろうか。藤村没後100年とかで、新版が出たりするのだろうか。全集とか。そんなことは、そのときになればわかる。そのときまで僕が生きている保証などどこにもないし。

ということで、僕は新潮文庫版『家』を手に入れた。そしてこの度読み終えたのである。東へ西へ毎日電車に揺られながら。

登場人物が多すぎる

自然主義かなんだか知らないけど。

日本での自然主義というのは真実をそのまま描くスタイルのことらしい。西洋の自然主義とは少し趣が異なるらしい。日本に入ってきて独自の解釈をされて発展した(してない)文学のやり口。実際にあったことを、嘘偽りなく真実そのままに描き出そうというその姿勢はなかなか正気じゃない。私小説の一種のようで、違うような気もする。この小説に描かれているのが、どこまで真実なのかはもちろんわからない。もちろん細かいセリフとか登場人物の感情なんかは真実把握することはできないから、そういう意味ではフィクションも混じっている。それはいい。実際の出来事をそのまま描く、それもいい。わざと描かなかったこととか失念していた出来事とかもあるだろう。それもいい。

でも、登場人物が多すぎる。そこが問題点というか非常に読みにくかったです。混乱する。たしかに実際の兄弟姉妹をモデルにしていて、それぞれの子供や嫁の実家が存在するのは、現実ではそうだろう。そしてそれをそのまま描いてしまったから、登場人物が増えすぎる。その家というものを描くのがこの作品の主題なのだから仕方ないのだけれども。それにしても多すぎる。

子供の時分のことを思い出してほしい。正月とかで、田舎に親戚一同が集ったとき、自分の家の人たちと、叔父叔母の人たち、従兄弟、そのへんまではわかる。でも他にもいっぱい人がいる。正直に言って僕は今でも誰が誰かわからない。祖母の弟だとかそういう間柄のはずだ。顔は知っているけど名前はわからない。名前は耳にするけど誰のことを指しているのかわからない。誰しもそういう経験はあるはずだ。勝手に決めつけるけど。そうじゃなくてもいい。例えば小学校のひとクラス、40人の生徒、担任の先生。同じ学年の他のクラスの生徒。そういう環境で育ったけれど、その誰も彼もが小説に描かれているような状態だ。同じクラスでも、一言も会話したことのない人もいるはずだし、たまたま同じ委員でその活動のときだけ会話しただけの人もいる。それらを細かく描いている状態だ。それが自然主義なのか。小学校2年生のときに同じクラスになった佐野さん。そのエピソードは確かにあるかもしれない。でも、そのときのそのエピソードでしかその人物は出てこないのだ。序盤、わりと出てきて重要人物かなと思っていても、結局その章を最後に、名前すら一切出てこない人物とかもあった。そりゃあ人生だからそういうことはある。よくある。でもこれは小説だぜ。そういう読み取り方をするのは自然主義に対する接し方として間違っているのだろう。そう感じさせてしまうことが、人生だものなと思わせることが狙い目のそういうやり口の小説の描き方が自然主義なのか。それはあくまで人間として自然なことだから、それを小説に投影した。極限までそれを求めていったのかもしれない。僕なら、なにかしら後の章で登場させたいと思うものだ。そうやって筋を読んでしまうよりもっと純粋に日本語の文章の美しさに感動したらいいのかもしれない。ということが夏目漱石の『草枕』に書いてあったが、そういう接し方でいいのかわからない。

登場人物が多いというはなしだが、僕が勝手にそう感じてしまっただけで、そんなに多くはないのかもしれないという疑問もある。なので列挙しようと思う。僕がメモしている範囲で。

登場人物一覧

〈〉内はモデルとなった人物

[小泉家]

忠寛:父(故人)〈島崎正樹〉

└お種:長女[達雄の妻]〈園子〉

└実:長男〈秀雄〉 ─ お倉:妻

└お俊:長女

└お鶴:次女

└森彦:次男〈広助〉 ─ (名前の出てこない)妻

└お延:長女

└お絹:次女

└宗蔵:三男〈友弥〉

└三吉:四男〈藤村〉 ─ お雪:妻[名倉家三女]〈フユ〉

└お房:長女

└お菊:次女

└お繁:三女

└種夫:長男

└新吉:次男

└銀造:三男

[橋本家]

達雄:お種の夫〈高瀬薫〉

└正太:長男〈兼善→慎夫〉 ─ 豊世:妻[寺島]

└お仙〈田鶴〉

[下婢]お春

[髪結](名は登場せず)

[大番頭]嘉助

└市太郎:嘉助の息子

[手代]→[番頭]→[養子]幸作 ─ お島

[名倉家]

お福:四女 ─ 勉:夫

お愛:五女

お幾:六女

(お雪の、姉、二番目の姉という描写があることから、お雪は三女?(実際の藤村の妻フユは次女))

『お雪は、多くの親戚から送られた種々な土産物を持って帰ってきた。これは名倉の姉から、これは㋤の姉から、これは𠆢ナ(今の中がナのもの)の妹から、とそこへ取出した。㋤は彼女が二番目の姉の家で、𠆢ナは妹のお福の家である。』――下巻67ページより引用。

[その他]

沢田老人

[三吉の恩人]〈吉村忠道〉

直樹:三吉の恩人の息子〈吉村樹〉

稲垣

お杉:お倉の姉

大島先生〈巖本善治〉

曾根さん〈橘糸重〉

校長:三吉の昔の先生〈木村熊二〉

牧野

林夫婦

西:少壮な官吏

B君:新聞記者

Mさん

Nさん

Sさん:風景画家

お末:小泉家に昔いた下婢

塩瀬:正太の通う仲買人

広田:(同上)塩瀬の次の仲買人

榊:三島の方にある大きな醤油屋の若主人

小金:向島の芸者

老松:向島の芸者

年増:向島の芸者

[森彦の親友]

※長男とか長女とかの続柄は、小説内で観測できた範囲で書いている。小泉家の子どもたちも、女1男4となっているが、幼くして亡くなったきょうだいもいるみたいな描写もあった気がするけど、それ以上の細かいことは具体的に書いていないので、便宜上長男~四男とした。他の人達も他に兄や姉がいたりするかもしれないが、小説と史実が全く一緒というわけでは無いそう(お雪の例を見ても)なのでそんなことはどうでもいいのかもしれない。

だいたいがこんな感じだ。多すぎる。一回しか名前の出てこない人もいる(お末とか)し、名前も出てこない(たぶん)人もいる(森彦の妻とか)。細かいところにまで名前をつけているくせに、名前の出てこない人もいるのはどういう基準なんだ。

そして、皆、お雪とかお俊とか、似たように呼ぶから誰が誰やらわからない。この人はだれの子供だっけ? どういう関係なんだっけ? といちいち混乱する。あたまがおかしくなりそう。

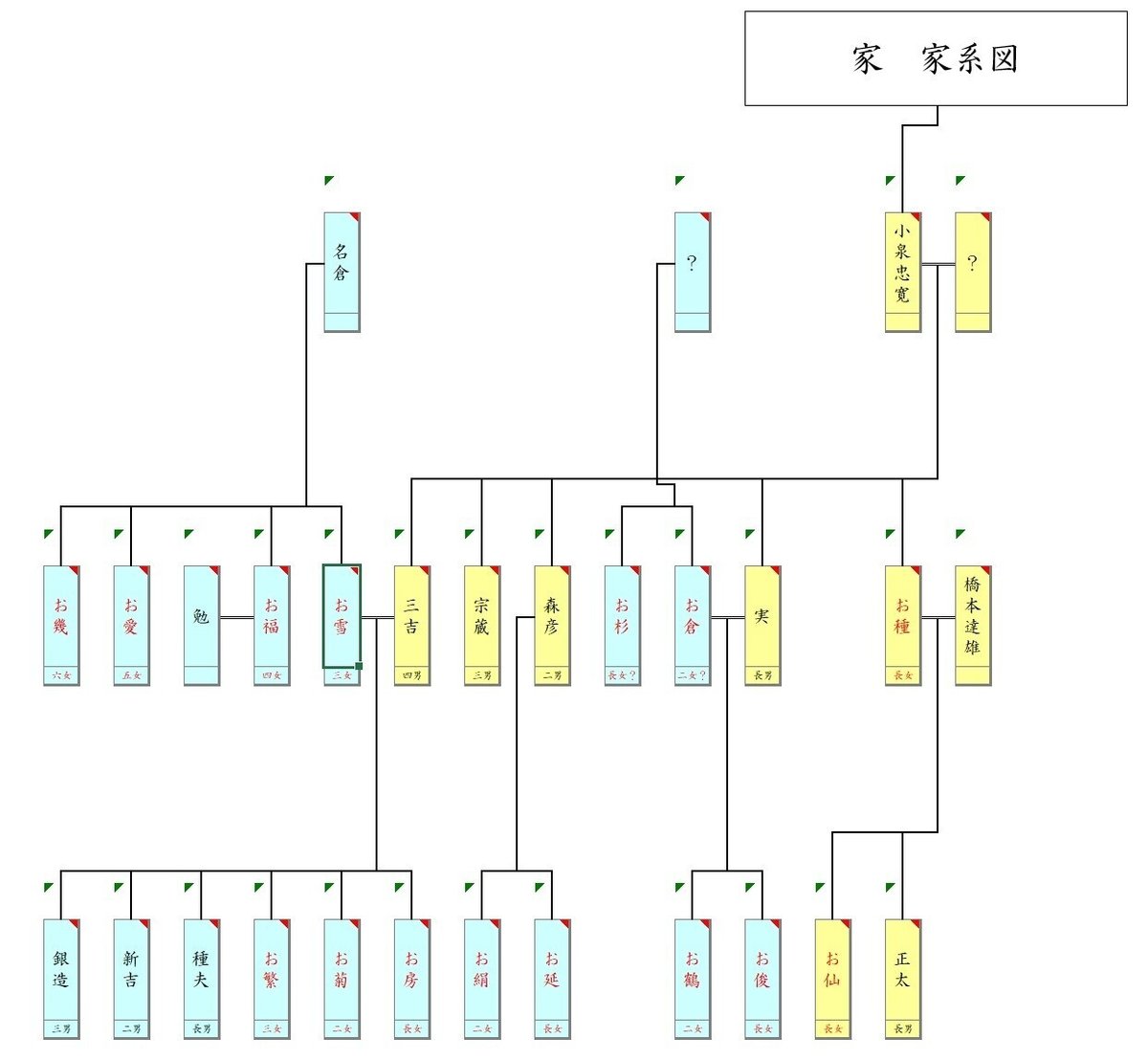

せめて主要登場人物一覧とかつけてほしかった。つけられても人が多くてよくわからないかもしれないけど。一列に並べるからわけがわからなくなるのだ。家系図を書いてくれ。そう思った。でも最後の解説にも載っていなかった。なら自分で書くしかない。

ということで、家系図を作成した。主要な人物の。

使用したツールは、エクセル家系図。

エクセルで家系図を作成できる。なんでも作っている人はいるんだなぁと感心した。そして、出来上がった家系図を見て、わかったようなわからないような。やはり、こんなに登場させる必要あったのかと思ってしまう。実際に6人子供がいても、そこは減らしといたらええやん。と思ってしまう。まあ、一応主人公である三吉の子供だからまだいい。でも、お雪の妹とか、そんなにいらんやんとは思う。お福だけでいいと思う。読んでも思う。

でもまあ仕方ないね。これが『家』なんだから。

タイトル

この作品のタイトル『家』について考える。

「家」

1.私的な生活を営む場として、(家族と共に)そこで寝起きし、自由に使える時を過ごす所(ための建物)。

2.親子・兄弟などの関係で結ばれている人びとの集まり。また、その系統。

『第7版 新明解国語辞典』より

もちろんタイトルの『家』というのは、この2の意味で、小泉家と橋本家の没落を描いているのだから、一つの集合体、家族としての家、の意味だ。と思って読み始める。

しかし、途中で僕は思う。1の意味もある。建物としての家。これが『海辺の家』とかいう名作映画なら、物理的な家(house)のことだとわかるけど、この小説のあらすじからはそうは読み取れない。もちろんあの映画も、家を建てることの中に、家族の絆とかそういうものも描いてはいる。がメインの意味はやはり建物としての家なのだ。

話をもとに戻すと、この小説では、最初、木曽福島の橋本の家が舞台になる。僕が先日訪れた所だ。橋本家は大きなお家で、幕府に薬を献上していた地位のある士族の家で、お家には蔵もある。姉の嫁いだその家に訪れた三吉、という場面から物語は始まる。正太が仲良くしている女の子は、身分が違うから二人が結婚することはできないなどという話も出てくる。明治になっても、旧時代の武家のプライドのようなものがあった。

三吉の兄の実は成功してやると息巻いて事業を起こしても、失敗続き。いつしか、三吉に金を出してくれと頼ってくるようになっている。三男の宗蔵は、性格破綻者の病気もちで、実や森彦の家に厄介になっている。お倉も、勘弁してほしいとこぼすシーンも有る。そんな兄は見捨ててしまえばよかったのだ。そう思う。けれど、三吉は、自分が一家の稼ぎ頭なんだから、自分が家を支えないといけないという自覚を身につけ始める。一方の橋本家の達雄は失踪してしまう。家を継ぐ立場の正太は株に手を出すがうまく行かない。この家はどうなってしまうんだと読者は思う。誰もが家に縛られている。この小説でメインに描かれているそういったあれやこれやは家族としての家のことである。

それと同時に建物としての家も度々描かれる。三吉は、故郷の木曽を離れ、結婚して小諸の学校の教師になった。夫婦で暮らし始めた家で、畑を耕して、新しい家族を築いていくのだと思いが芽生え、そのために構えた新しい家は、その新しい家族の象徴で、その家の、一国の城主として家(世帯)というものを作っていく。その後、上京して住んだ家のこともまた描かれる。どんな家で、隣の家の人がどんな人で、と。また引っ越して、次の家はウンタラカンタラと、住処としての建物としての家の話は意識的に描かれる。ように思う。そこに建物として家があることで、その敷地内、建物内の主としての三吉が描かれていく。

子供が次々に生まれ、そして死んでもいく。家というものを作るのは大変だと感じ始める。もちろんこういう時代だ。子供が多いのは不思議ではない。家を、血を継がせないといけないという思いはあるだろう。21世紀とは違う。

この小説の所々に、1の意味でも2の意味でも「家」というものを意識させるものがある。それぞれの住居として物理的な家があって、身を寄せ合う精神的な家があって、一族の誰もが、目に見えない家から出ることができない。昔はそれで良かったけれど、変わっていく時代に取り残されてうまく行かず家から出ざるを得なくなったもの、家なんてものに縛られたくないのに、囚われてしまっているもの。でも身を寄せ合って安心を覚えながら、みんなして傷を舐めあっているのだ。どうすればいいかわからない苦しみや悲しみを島崎藤村も感じたはずだ。それを小説に描くことで一種の救いが得られたのかもしれない。

あこがれ

正気ではいられなかっただろう。娘が死んだ話とか、没落していく自分の一族の話を描くのは。書き始めた当初は、どういう結末をたどるかわからなかったはずだ。あるキャラクタが作品の最後で死ぬが、作品を書き始めた当初はモデルの人物は生きていた。それが上巻を書いた後で死んでしまった。そして、作品の最後の方で、また別の人物の死が示唆されているが、この人は書き終えたあとに亡くなった。そんなことになるなんて思ってもいなかったはずだ。その後の藤村の人生はググってもらったらわかるけど、姪と関係をもったり、それを小説に書いたり、姉が精神病院で死んだり兄が満州から帰ってきたりでなんだこいつ。興味深いな。なんというか、だいぶ正気じゃないことはわかった。家に縛られなかったらもっと違う生き方もあったかもしれないのに、彼はそうはならなかったしそんな時代でもなかったのだろう。

次の家

この小説を読んでしまった僕はまた、木曽福島を訪れたいと思うだろう。そして藤村の故郷の馬籠宿にも足を運んで、小諸にも藤村ゆかりの地があるのだろうか。島崎藤村を辿る旅も面白いと思う。彼は小説に人生を書いてしまったから、小説の中に生きているし、生きることができた。そしてその小説の続きがあの木曽福島の家にあった。あの『家』の続きが木曽福島にあった。

僕は登場人物の多い小説を読んでいて混乱してしまったけれど、そんなときに思ったことがある。僕の世界一好きな漫画屋である藤崎竜は『封神演義』でも『屍鬼』でも大量の人間を描き分けていた(『銀河英雄伝説』でも)。そして、僕が原作の小説を読んだとき、彼の描いたキャラクタが次から次へと現れて非常に読みやすかった。大量に登場人物がいたのに。ということは、この小説は藤崎竜が漫画化すればいいのだ。そうすればわかりやすく読めるのだ。そんなことを勝手に思った。もちろん彼が漫画にするようなジャンルの作品じゃないことは承知だが、そういう作品も意外といけるんじゃなかろうかと思ったりもするのだ。そうなれば面白いし、そうして読みつがれたらいいな。

それともう一つ、個人的に思ったことは、これは『カラマーゾフの兄弟』に僕が読む前に抱いていた印象に近い作品だということ。『カラマーゾフの兄弟』はこういう兄弟を中心とした大河ドラマみたいなものだと勝手に想像していた僕は、読んでみて全然そんなんじゃなくて3日間ぐらいの話とその後の裁判の話だと知って驚いた。僕が勝手にイメージした『カラマーゾフの兄弟』の話に近いのがこの小説だった、と思った。だからどうしたという話だが。

この小説のあとにも、三吉の人生は続いて、また引っ越しをして違う家に住むのだろう。そして、家族を失って、帰ってきた家族があって、それは史実通りなのだろう。それが自然主義だから。願わくば、この小説の続きが現実とは違うものになったら良いと思った。でも現実はそうじゃないから、僕たちはフィクションに祈りを託すのだ。

青空文庫で読める。でも紙の本がいい。

終

この記事が参加している募集

もっと本が読みたい。