”THE DESPERATE BICYCLES"の事。

音楽レーベルにおけるDIY精神は、お金がないから何でも自分でやるという現実からはじまった事で、マネジメントも、レコーディングも、レコード作りまで全部自分たちで行うレーベルは多い。レコード・スリーブ作りを手書きでやってたなんてところもある。そのモチベーションは、好きな音楽だけを自由に多くの人に届けるという、音楽やバンドへの純粋な情熱に他ならない。音楽をビジネスとして捉えなかった人たちは、ある程度のレーベル活動を行った後、自主的にか財政的にかは諸々事情があるとして、何年かで閉業している。始まりから終焉まで、一貫した姿勢を守ったレーベルは多いし、一部の熱狂的な支持を受けて伝説になっているのだってある。中には音楽ビジネスで成功してやろうという野望を持った人たちもいたが、実際にビッグなレーベルになった例は稀だった。レーベルが実務をやってくれるってことは、バンド自体の活動とは分業制な訳だけど、音楽をやるためのDIY精神の最も情熱的な伝道者と言われ、バンドとしての演奏からレコーディング、レコード作り、流通に至るまで全てをレーベルに頼らずにバンド自身で行い、他のアーティストに勇気と多大な影響を与えたバンドが1970年代後半に存在した。そのバンドの名前はThe Desperate Bicyclesと言います。

The Desperate Bicyclesは1977年にロンドンのダルストン周辺で結成されたバンドでした。初期メンバーは、ヴォーカルのDanny Wigleyを中心に、キーボードのNicky Stephens、ベースのRoger Stephens、ドラムスのMel Oxer、ギターのPaul LeClercの5人でした。バンド名は、J・B・プリーストリーの小説「Angel Pavement(天使の舗道)」の一節から取られています。バンドの結成の動機は、中心人物のDanny Wigleyが「音楽をやりたきゃ、とにかく動いてみること」という信念を実践しようとした事でした。1977年2月、ギターとアンプしか持っていなかった彼らは、イースト・ロンドンのダルストンにある小さなスタジオに入り、他の楽器と機材をスタジオから借り、「多くの勇気と少しのリハーサル」を含めた3時間で2曲のレコーディングを完了させています。その成果は、”Smokescreen"と"Handlebars"という2つの曲として残されました。レコードの制作費は、スタジオレンタル、プレス、安っぽいスリーブの代金153ポンドで、両面に2曲の同じトラックが入ったモノラル録音の珍しいものでした。この時代とDIYという事で荒々しいパンクを連想しますが、彼らのサウンドには攻撃性や暴力性が感じられず、拙い演奏ではあるけどポスト・パンク的な多様性のあるサウンドになっているのが鋭くて凄いなあと思います。間もなく自主レーベルRefill Recordsを設立し、1作目のシングル"Smokescreen / Handlebars"をファーストプレスとして500枚制作し、街のレコードショップの片隅にこのレコードを置いてもらうという草の根活動の結果、最初の500枚が4か月で完売し、バンドに210ポンドの利益をもたらしました。これを元手にセカンド・プレスとして1000枚を作って数週間で完売させ、これを元手に2枚目のシングルの制作を計画します。

バンドはDanny Wigley以外は不定形となっており、1枚目のシングルのレコーディング直後にメンバー・チェンジしています。メンバーには、14歳の少年まで含まれていました。同じ年の1977年に再びスタジオに入ったバンドは、新曲2曲を完成させました。ソリッドなギターや、オルガンとキーボードのカラフルなサウンド、特徴的なベース・ラインなど、チープではあるけどもサウンド面での進化を感じさせ、ポスト・パンクのプロトタイプとまで思わせる鋭い内容には驚かされます。この2曲を収録した2作目のシングル"The Medium Was Tedium / Don't Back The Front "は1978年に自主リリースされ、2500枚のプレスは3週間で売り切れました。この2曲には彼らの変わらぬ信念が歌詞に盛り込まれており、"The Medium was Tedium"には「It was easy, it was cheap, go and do it!(簡単だった、安かった - やっちまおうぜ!)」のリフレインが、”Don't Back the Front”には、「Cut it, press it, distribute it Xerox music’s here at last.(カットして、プレスして、配布して、ゼロックスの音楽がここにある!)」という、彼らのメッセージを聴くことが出来ます。更にスリーブには、制作費の内訳と「こんな簡単で安くレコードを作れるのに、やらないのかい?」みたいなメッセージが明記されています。これは数多くのバンドに勇気を与えており、そのムーヴメントはロンドンにみならずマンチェスターやグラスゴーに広がり、Swell MapsやThe Drones等などなど、数多くのバンドが自分でレコードを作って自主で売り出しています。特に大きな衝撃を受けたというScritti PolittiのGreen Gartsideは、1978年に1作目のシングル"Skank Bloc Bologna"を自主リリースした際、スリーブにレコード制作費用の詳細な内容や、スタジオやプレス工場の住所や電話番号などを明記し、これだけあればレコードが出来るというメッセージを発信しています。その影響はレコードショップにも及び、Rough TradeやBeggars Banquetをはじめ、Small Wonder(BauhausやCockney Rejectsを輩出)等々がレーベルを始めるきっかけとなっている。折しもStiff、Virgin Records、Island Recordsといった小さな新興レーベルがメジャー・レーベルの根幹を揺るがそうとしていた時期。でも、Danny Wigleyとこれらのレーベルの姿勢が違っていたのは、ビジネスとしての成功ではなく、自由な発表の場を求めていた点でしょう。Danny Wigleyの勇気と情熱と信念に支えられたDIY精神が、イギリスのインディ・シーンを大きく変えたのでした。彼らの目的は、もっと自由に音楽をやろうというスタンスを広める事であり、それは音楽業界の既存の概念を壊すための挑戦でした。このシングルの利益でバンドは更に2500枚をプレス、新しい機材を購入して次のステップへと進みます。

ちょっと前の1977年に、バンドはリバプールのEric's Clubでのライヴをオファーされます。元々、レコードを作って売るだけが目的だった彼らは、ライヴ演奏が出来るレベルでは無かったのですが、ギグに向けて猛特訓をはじめます。用意したリハーサルルームは、地下室の壁に段ボールの卵箱で防音したもので、ここでもDIY精神が活かされています。リバプールに行くためにバンを買い、かの地に赴いた彼らはギグを無事終了させています。このあとも何回かギグを行い、それを観た様々なレーベルからのオファーを全て断わったと本人が語っています。この時に新曲の演奏に挑戦し、その産物として、3作目のシングル”New Cross, New Cross”を1978年にリリースしています。これは6曲入りのヴォリュームでした。同じ年に4作目のシングル"Occupied Territory / Skill"をリリースしています。この2作では、バンド・サウンドが格段に進化、ソリッドでシャープなギターや特徴的なベースライン、ソングライティング能力の向上による魅力的なメロディと力の抜けたヴォーカルとコーラス、クールでユニークなサウンドで、ポスト・パンクからアップ・テンポなパワー・ポップまで振幅のあるサウンドに驚かされます。これと前後して、John Peelのラジオ・セッションでのレコーディングを行っています。ここでもレコード会社からのオファーがあったものの、やはりキッパリと断っている様です。

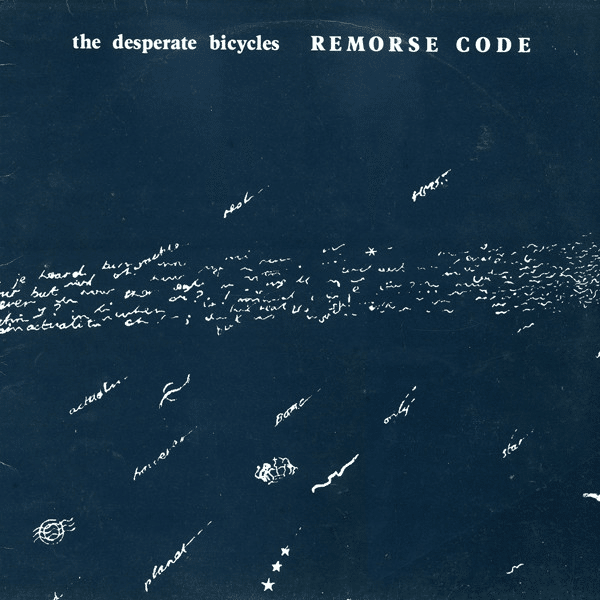

1980年には初のフル・アルバム"Remorse Code"をリリースしています。あり合わせの楽器と拙い演奏の非攻撃的なパンクからはじまったこのバンドですが、オリジナル・パンクが廃れてOiやハーコドコアとポスト・パンクに両極化した激動の時代、短期間の中でソングライティングのクオリティやサウンドのオリジナリティを格段に磨き上げ、ポスト・パンクの革新性と多様な音楽性を持ち、ちょっとした遊び心も盛り込んだ余裕さえ感じさせる、カラフルでクオリティの高い作品となっています。この対応力には本当に驚かされます。アルバムはインディ・チャートの10位を記録し、自主での音楽活動の可能性を完全に証明し尽くしたバンドは、翌1981年のシングル"Grief is Very Private"を最後に解散しました。Danny Wigleyは、バンドの目的はレコード会社の支援なしで作品を作ることが可能かどうかを確認することで、それを達成したから終わらせたと語っています。Dannyは、ラスト・シングルの翌年の1981年に元メンバーのGeoffrey Titleyと、そのバンド・メイトのCameron AllanustyとのユニットLucky Ghostsのシングル1枚をリリースした後、すっぱりと音楽業界から姿を消し、インタビューなどにも応じずに、表舞台に出ることはありませんでした。自主レーベルやインディ・レーベルの可能性を追求して伝道し、イギリスの音楽地図をガラリと変えたDanny Wigleyの偉業は、永遠に語り継がれるべきものです。音楽業界に大きすぎる影響を与えながら、潔く消えていったDanny Wigley、彼がいたからUKインディの今があるのです。彼の偉業に最大限の賛辞を!

彼らの作品が、どれも時代性を反映したものになっているのは、誰にも媚びず、コントロールや抑圧を受けず、自由意志での音楽制作が可能だったからに他ならないと思います。イギリス音楽界を変えた偉大なバンドでした。今回は、彼らのダイレクトなメッセージが盛り込まれたこの名曲を。

”The Medium Was Tedium" / The Desperate Bicycles

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?