ベストエイジング? スローエイジング?

2019/01/25「スローエイジングでがん予防」実行委員会発行メルマガ第4号

ごきげんよう。1月3日、51になりました、中野伊知郎です。不惑の歳?そんなことありません。積極的に毎日惑っております。そうでなくては我々が目指すエイジングはあり得ません。先日、我々が週一回行っているメンバー会議で、我々のチームの良いネーミングはないかと話し合いました。その結果、私たちが目指すのは

『ベストエイジング?それともスローエイジング?』

という議論を致しました。

以下のような理念をスタッフに示したところ、賛同を得ています。

エイジング。それは歳を取ることです。誰にでも一様に起こることです。時間は無残にも、私たちが持っている「若さ」から取り分を一様に奪っていきます。

さて、そうでしょうか。「一様に」?そうではないですよね。50歳に見えてしまう40歳もおられれば、30歳に見える40歳もおられます。おそらく身近な方々を見て、心当たりあるのではないでしょうか。つまり時間が奪っていく若さのスピードは、実は一様ではないわけです。時間の進みは一様ですが、歳を取る過程は人それぞれといえます。なぜでしょうか?

いうまでもなく、早く歳をとりたい成人はいないでしょう。誰もが健康で生き生きした瞬間瞬間を謳歌したい。なるほど。それならば、可能な範囲で遅らせよう、それが我々が目指す、スローエイジングです。

さて。では、がん予防とは何でしょうか。

がんの最も相関が高いリスクファクターをご存知でしょうか。実は、加齢(エイジング)です。歳を取るとがんになりやすくなる。なんとなく当たり前に聞こえるかもしれませんが、医科学の世界でもその根拠が解明されつつある事実です。エイジングによって起こる生体内の変化ひとつひとつが、がんのリスクを上昇させます。ならば、エイジングを可能な範囲で遅らせればそれだけ、がんの発生を遅らせることができるだろう。エビデンスに支えられた試みです。それが私たちの試みです。

最終的に、今回よりタイトルも「スローエイジングでがん予防」というふうに改めたいと思います。宜しくお願い致します。

年初め、早くも山のように溜まっていた仕事を片付け。5時間もかかってしまいましたが、日本からこちらに戻ってきたら、私の脳はアラバマ 用にスイッチが切り替わりました。1日平均2.5時間しか仕事しないので倍の時間仕事をしたことになります。大変でしたけど。でもさらに大変なことが第1週にありました。それは何かというと、慶應大学の脳神経外科教授選の書類提出でした。一回依頼を受けて断ったんですが、巡ってくる縁は意味があるものと思っています。尊敬する恩師からの依頼を2回も断ることは、私の辞書の中にはありませんでした。教授の座、獲りにいきます。立候補したからには、お世話になった祖国のがん患者を救いたいという想いを込めて。乞うご期待ください!

私たちのミッション

私がこのメルマガを始めた理由、それは

「癌で苦しむ人や悲しむ人をなくしたい!!」です。

あなたは、こんな経験ありませんか?

☑主治医の先生の言ってることが、理解できない。

☑ものすごく忙しそうで聞きたいことがあるのに聞ける雰囲気ではない。

☑病気に対する心配が常にあり、日常生活に集中出来ない。

☑主治医を信用できず、診断に疑問を持つ。

☑がんになってしまったら家計どうなるの?

☑自分で調べても、専門用語ばかりで病気のことを理解できない。

☑がんとアンチエイジングが関係してるって聞いたけど、どういうこと?

☑私のアンチエイジング法、合ってるのかな?

私ごとですが、去年私の母親が膵臓がんを発症しました。

ステージ4、肺転移多発性。

自分の親ががんになったことで動揺しました。「自分はがんの専門家なのに…」

そして更に、日本の「最先端」と呼ばれる医療現場でのケアの現状を知ることになり、ただただ驚きました。

『これ、医療か?救われるべき人が次々置き去りになっている。

医者達は忙しいせいにしている。』

「日本の医療は世界一」と言われていますが、全くそうじゃありませんでした。

母は、日本で通常化学療法を試みましたが、主治医との間に信頼関係を全く構築できませんでした。その主治医を紹介してくれた、あるがんの「最先端施設長」に数十万単位でお礼を要求されました。それで母が助かるならと喜んで払いました。

でもダメでした。

私は弟(シカゴで心臓外科医をしている)と話し合い、藁をも掴む思いで、私が全幅の信頼を置く、がん研究の日本の第一人者の先生(慶應大学)に相談しました。すぐ対応していただき、状況は一気に好転しました。おそらく母(写真右)は、もはやこのがんで亡くなることはないだろうと私は観ております。

しかし、たまたま遭遇した「日本一のがん専門病院」で「がん専門医」の元に通い続けていたら、そうではなかったと確信を持って言えます。既に亡くなっていたでしょう。

最初、担当医に「膵臓がんって見つかった時ってこんなもんなんですよねえ」薄笑いとともに、こう言われたと母は寂しそうに言ってました。全てを放り投げて一時帰国した私はいいました。「俺にまかせろ。必ず救うから」静かに抱きしめて、アラバマに帰りました。自分の不甲斐なさに涙が出ました、その時は。

私の家族だけの問題じゃないですよね、これ。『この現状、どうしたらいいのか?』私は医師として見過ごせませんでした。日本だからアメリカだからじゃないですよね。こっちにも「お前はなにを言ってんだ?」ってケースはあります。

もっと救える人がいる。ものすごくたくさん。

その想いから『スローエイジングでがん予防』を広める活動を始めました。正しい情報を知らないことでがんになる人を、救おうという活動です。実際に救えると思っています。

がんで苦しむ人や悲しむ人(現在も将来も)を劇的に減らそう!!

それが、私達のミッションです。アメリカの中野と、日本のサポートチームで、あなたのがんを予防、適切治療へ誘導します。

そしてあなたはおそらく疑問に思っていることでしょう。

「で、がんとアンチエイジング、どう関連するの?」

がんのリスクが年齢の上昇とともに上昇することはよく知られていますよね。これが人の老化というものです。動脈硬化もまた然り。私のラボでは、脳と免疫の加齢が、どのようにがんの発生と悪性化(治療の効果が低下する現象)に関わるか研究しています。まだ論文になっていませんが(2020年からです)、そのデータは驚くべきものでした。おいおいこのメルマガでも差し支えない範囲で紹介していきますね。

つまり、

『アンチエイジングをすることでがんになることを防ごう』

『癌に対して強い体づくりをしよう』

これを推進するために必要な方法が、我々が考える『スローエイジング』です。

そういう趣旨で集まったグループです。よろしくお願いします。

今後の日本では、このような考えが広まっていくことを望みます!

がんとアンチエイジングってどういう関係があるの?

がんのリスクが年齢の上昇とともに上昇することはよく知られていますよね。

私のラボでは、脳と免疫の加齢がどのようにがんの発生と悪性化(治療の効果が低下する現象)に関わるか研究しています。まだ論文になっていないけど(2020年から順次公開していきます)、そのデータは驚くものでした。おいおいこのメルマガでも差し支えない範囲で紹介していきますね。

ちなみに、私自身2年ほど前からアンチエイジングの研究をはじめ、50を超えるプロトコールを持っています。そして2年間で外見がどのように変わったか。下のリンクが私の約2年前の写真です。上の写真と比べてください。同じプロの写真家が撮りました。

*アンチエイジング;若返りという意味ではありません。

定期自動配信をご希望のあなたへ

定期的にメールアドレスに配信希望の方は、読みやすい分量で読みたい時に

メルマガを読むことができます!

以下のサイトをご参照ください!(↓)

最新の論文からピックアップ!

最新の論文から1:

1日2回500mgのレスベラトロールが血糖値のコントロールと酸化ストレスのマーカーを低下させるとのことです(1型糖尿病患者の使った2ヶ月のスタディー)。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31935938

*レスベラトール;ブドウの茎や皮などから抽出されるエキスの中に微量に含まれる成分で、ポリフェノールの一種です。赤ワインにも含まれています。

ハーバード大学のデービッド・シンクレア博士の研究チームは、このレスベラトロールが酵母の寿命遺伝子であるSir2(サーツー)遺伝子に直接作用し、活性化させていることをつきとめました。研究チームは試験管内で直接レスベラトロールを酵母菌に作用させ、酵母菌の寿命を70%伸ばすことに成功しました。同じくシンクレア教授の研究チームは、高カロリー状態のマウスにレスベラトロールを投与すると、カロリー制限をしていないのにサーチュイン遺伝子が活性化され、寿命が延びたという論文を発表しています。

29−75歳までの健常者106人の血液検査から調べたエイジングのマーカーのリストを発表しています。さらに糖尿病の有無をもとに2群に分けたうえで1−2年のフォローでの生活習慣での個々の人のエイジングのマーカーがどう動くかをみた論文が以下の論文です。現在の研究の流れは、個人個人のエイジングのマーカーをテーラーメードで見つけて、それぞれがその値を見ることで「自分がどのぐらいのスピードで老けつつあるか?」と見えるようになりつつあるようです。面白いですね。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31932806

最新の論文から2:

メラノーマ(皮膚癌の1つ;悪性黒色腫ともいう)において転移を起こしやすい細胞と起こしにくい細胞があることを初めて同定した論文です。

この報告で面白いのは、転移能の違いがある細胞は、初発の増殖能には違いがないというデータを示しているところです。

つまり、元々のがんに対する治療と、転移をターゲットにする治療は違うべきではという可能性を示唆していると思われます。

最新の医療関連情報から1:

私の友人で産婦人科医gくんとのチャットインタビューでも取り上げてもらいましたが、HPVのワクチン、接種しない選択ってあり得ませんよね。私の双子も(息子も含め)摂取してます。

日本のメディアは偏向報道が酷すぎます。

有益な情報は、公平に報道すべきです。

前号の村中璃子氏の活動を支援すべきです。

最新の医療関連情報から2:

ポスドクを大規模に増やしたことにより「就職先のない40代の博士」を作った誤った政策から20−30年たったのでは?と感じています。今更の1000人増やしたところでという印象が強いです。10年後20年後の癌治療と予防に、研究者の育成は待った無しの状況にも関わらず、今更遅いという印象満載の残念政策と思います。

ポスドク;「ポスドク」とは、ポストドクターの略。博士課程を終了し、常勤研究職になる前の研究者で、全国におよそ1万人以上がいるといわれている。 若手の研究者の多くは大学などの「ポスドク」(非常勤職員)として雇用され、我が国の研究活動を支えている。

質問コーナー(今回はたっぷりいきます!)

質問1:サプリメントなどの栄養剤的なもののうち、「実は口からそれを摂取してもあんまり意味が無い」というものはありますか?

回答(江島健太郎):市場に出回っている商品の半分以上、じゃないですかね。

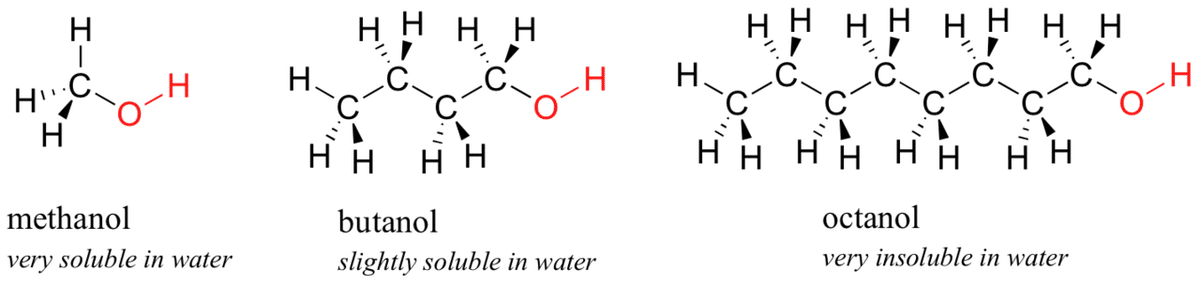

例えばビタミン(有機物質)の場合、オクタノール/水分配係数(簡単に言うと水溶けることができる割合)が低いと一般的には消化管吸収率が悪いです。化学式を眺めてみて、ヒドロキシ基が多ければ水溶性(水に溶けやすい)、エステル化などにより炭素原子の比率が高くなっていれば脂溶性(油に溶けやすい)で消化管粘膜での透過率は高まります。(ここでは単純化のためトランスポーターなどによる影響は言及しません)

*トランスポーター;生体膜を貫通し、膜を通して物質の輸送をするタンパク質の総称

この有機溶媒への溶けやすさと消化管の吸収率については、薬物動態とバイオアベイラビリティを考える上で基本的な概念であり、サプリメントに限らず薬物でも同様に重要です。

そうすると、高脂肪食は、薬の効き目にどのような影響を与えますか?(この疑問については、次の質問2にて答えます)って疑問も出てきます。

消化管吸収率が悪いとはどういうことかというと、だいたいウンコになるということです。笑

しかし、吸収を良くしようとして脂溶性を高めると生体濃縮のリスクも高くなります。現代人の食生活では過剰摂取のリスクは欠乏症のリスクよりも高いので、実はほとんど吸収されていないけれども飲んだ気分になることで満足するプラセボ効果を期待する、あるいは過剰摂取のリスクの少ない水溶性ビタミンをてんこ盛りにしてお茶を濁すぐらいがちょうどいいという「不都合な真実」に行き当たります。

また、ミネラル(無機物質)の代表としての鉄剤の場合、動物の体内に存在する「ヘム鉄」という組成でなければ、ほとんど消化吸収することができません。

おお、そうか!では普通の鉄剤ではなくて「ヘム鉄」と記載された商品を買ったほうが良いのだな?と思うかもしれませんが、鉄というのは(ヘモグロビンやミオグロビンを見てもわかるように)酸素を吸着しやすく、過剰になるとフリーラジカルを生みやすく、老化や発がんの強力なドライバーとなるため、現代人の食生活では欠乏症よりも危険です。安易な常用はまったくおすすめできません。(同様の理由で赤肉の食べ過ぎも良くないです。あの赤は血と同じ「鉄」の色です)

よって、実はほとんど吸収されていないけれども飲んだことによって満足している、プラセボぐらいがちょうどいいという「不都合な真実」に行き当たります。

切れ味の良い本物のサプリメントは「日常的にどのぐらい欠乏しているのか」を客観的に評価した上で慎重に使うべきもので、ドクターや薬剤師の指導なしに個人の判断で買って使うのはあまりおすすめできません。

それこそ、薬にも毒にもならないが肝臓には代謝負担をかける物質を取り続けているだけかもしれません。(てことはどちらかというと毒ですね。。。)

じゃ、どうしたらいいの?

基本、サプリメントなんていらないんです、「動物性食品(肉、魚、卵、乳)」と「植物性食品(野菜、果物、豆、芋、穀物)」をバランスよく普通に食べてれば。

ふだんの食事が手抜きである限り、それをサプリメントで補うことはできません。「焼け石に水」という言葉の文字通りの意味になるでしょう。

正しく不足を見極めてサプリメンテーションすることは、普通の食事をとることよりも難易度が高いことです。まずは「食事」という基礎をしっかり固めることを大切にしましょう。

質問2:高脂肪食は、薬の効き目にどのような影響を与えますか?

回答(濵﨑清利 Quoraより抜粋;矢後 恵三子氏の回答より):薬の吸収は薬物動態学という分野です。かなり専門的で難しいので、簡単に説明いたします。

経口薬の場合、薬物の溶解性や小腸上皮細胞の膜透過性が高いほど吸収率が上がりやすいです。

一般に、溶解性を高めるには粒子を細かくし、膜透過性は、分子量を小さく(5000以下にしないと膜を通過出来ない)、脂溶性も高めにします。

ただ小腸上皮細胞を通過しても、肝臓で薬の一部は代謝(不活化)され、代謝されなかった薬物だけが血中へ移行出来ます。肝代謝を受けにくいことも重要です。

これがバイオアベイラビリティという指標につながります。いかに肝臓で代謝されないかで、薬がどのくらいの量で標的臓器へ辿り着けるかということが決まります。

薬物の溶解性と膜透過性のぞれぞれの高低について4つにクラスに分類するbiopharmaceutics classification system(BCS)という指標があります。

Class1の薬物は溶解性と膜透過性がいずれも高く最もよい吸収性を示します。

Class 2の薬物は、低い溶解性と高い膜透過性を示し、薬物の溶解速度が吸収性に影響します。投与量と吸収率は比例しません。

Class 3の薬物は、高い溶解性と低い膜透過性を示し、吸収部位での滞留時間が吸収性に影響します。またトランスポーターという運び屋の割合が大きく吸収に影響します。

Class 4の薬物は、低い溶解性と低い膜透過性を示し、どの製薬メーカーも経口製剤として開発しません。

参考までに創薬段階からのBCS のリンクを貼っておきます。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/134/1/134_1_24/_pdf

〜〜〜

Class1は、殆ど食事で影響されず、影響するのはClass2と3です。

食事によって胃内pH、胃内容排出速度(胃から小腸への移動速度。gastric emptying rate、GERと呼びます)、小腸滞留時間が変わります。

食事の影響を受ける代表的な薬の一覧を貼っておきます。一般的にモルヒネ系は高脂肪食だと吸収率が下がります。その他、高脂肪食で吸収率が上がるものと下がるものがあり、注意が必要です。

http://city.kagoshima.med.or.jp/kasiihp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/H28-04.pdf

以下はリンクから抜粋です。

抗悪性腫瘍薬のなかでタシグナ, タイケルブ, ヴォトリエント, ザイティガ, ラパリムス, ゼルボラフは食事により吸収が上昇し, ユーエフティ, レブラミド, ジオトリフは食事により 吸収が低下する薬剤です。 ロンサーフは空腹時に吸収が上昇し, スチバーガ, ティーエスワン は空腹時に吸収が低下する薬剤です。 抗悪性腫瘍薬は副作用の発現率も高く, 正しく治療効果 を発揮させるためにも, 患者に食事の影響について説明する必要があります。

食事のなかで高脂肪食を摂ったことで影響を受ける薬剤があります。

高脂肪食摂取後に服用 することでタルセバ, ラパリムス, ストロメクトールは薬剤の吸収が上昇し, ニシスタゴン, ネクサバール, レブラミドは吸収が低下します。

抗ウィルス薬のなかでストックリンは食事により吸収が上昇し, ヴァィデックス, バラクルー ドは食事により吸収が低下します。 テラビックス, カレトラは空腹時に服用することで吸収が 低下します。 特に, ストックリンは食後投与により吸収が高まることで, 本剤の曝露量が増加 し, 副作用の増加に繋がるため注意が必要です。

〜〜〜〜

以下はWikipediaからの抜粋です。

食事は一般にGERを遅らせ、多くの薬物で吸収がゆっくりになる。高澱粉食、高脂肪食、高蛋白食は一般にGERを遅くする。高浸透圧はGERを遅らせることから、濃厚なシロップなどの投与によりGERが著しく遅くなり、吸収が遅くなる場合がある。少量のアルコールはGERを促進するが大量のアルコールはGERを遅くすることが知られている。 テトラサイクリンやビスホスホネートのように食事成分と直接、相互作用を起こし吸収が阻害される薬物がある。一方で脂溶性の著しく高い薬物(例えばシクロスポリン)では食後に投与すると、食事中や食後に分泌される脂質や胆汁中の胆汁酸により溶解度があがり吸収が増大する薬物がある。トランスポーターにより吸収される薬物では、食事中の成分とトランスポーターを競合し吸収の低下を起こすことがある。経口ペニシリンやセファロスポリンなどは食事中の蛋白質とPEPT1を競合し、吸収が低下することが知られている。

〜〜〜〜〜〜

【最終的な回答】

薬によって、高脂肪食で影響を受けるものと、殆ど受けないものに分かれます。受けるものについて、吸収率が上がるものと下がるもの、両方あります。

高脂肪食以外にも薬の吸収率に関与する要因は、とても多いので、服薬時は薬剤師さんの説明をしっかり聞いておくことをオススメします。

質問3:日本の医療費もアメリカ並の保険料金になる日は近いですか?

回答(中野伊知郎):現在の高齢化と労働者人口(納税者人口)の推移のまま、大量の移民を受け入れると言ったドラスティックな政策変更をしないで、来たる団塊世代の大量リタイアを迎えると、早晩医療費の高騰による国家予算の切迫は目に見えています。「医療費2025年問題」としていろんなところで取り上げられています。米国をはじめ多くの先進国が日本の状況を注視しています。日本で起こることを受けて、自国の政策を微調整することでしょう。ただ、根拠のない楽観論や、過剰な悲観論に惑わされないことは大変重要だと思います。

厚生労働省のやっていることを注視してみると、高齢者を病院から自宅で看取る方向性、徐々に自己負担を増やす方向性、病院の数を制限する方向性など見て取れますが、いずれも今のところでは、台風を手で止めようとしているかのように見受けます。ただ、官僚のやることは裏に様々な思惑を隠していることが多いので、注意が必要です。以下のリンクを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/260328_01.pdf

保険料金が高騰するという解決策(というか対応策)は一つのシナリオとして十分考えられます。ただ、このときに足かせになるのは国民皆保険を維持するかという問題です。

私は個人的な信条は、最小限の政府を目指しつつ必要最低限の社会インフラを保つリベラルなので(アメリカの政治では、民主党を比較的支持していますが共和党の政策に共感するところも多くあります)、国民皆保険という考え方は反対です。

ただこう書いてしまうと、誤解を受けるかもしれません。あなたはお金があるからそれでいいんだろうと言われてしまうかもしれません。なので、説明します。

私は個々人が自らの健康について意識的であるべきで、病気になるには原因があることが多いので(生活習慣によるものや検査やワクチン接種(前号参照)を怠るなど)、それを無視して全ての人に同じ医療を提供という考え方は、思考停止のように感じるからです。こう言った考え方は日本以外にはありません。

しかし、こう書いても、それでも私の意見に反対される方も多くおられるでしょう。それぞれがどうしたらいいか真摯に考えていって、建設的な議論を積み重ねることが、最大公約数の幸せを実現するために、一番大切だと思います。私自身についていうと、アメリカで日々患者さんを見ていて、「このケースは不幸なケースだなあ、防ぎようがなかった」と思うことも多く、「これは患者さん自身が気をつけていたら十分前もって対応できたはずだ」と思う、ミックスした思いを日々重ねてきた結果、上記のような思いに今の所至りました。そして、医療保険を持っていない患者さんも多いですが、アメリカではチャリティーなどのサポートシステムも多重に揃っています。

今回の質問について私の記述は直接の答えになっていないかもしれませんが、関連するとは思ったのでお答えしました。

参考になれば幸いです。

質問4:「脳が活性化している」とは、具体的にいうと脳がどのような状態にある時のことを指すのでしょうか?

回答(中野伊知郎):脳が活性化すると、放電が活発になり、神経伝達物質(化学物質)がたくさん出ます。「ドーパミン(脳の興奮性神経伝達物質)がいっぱいでている」とかって言いますよね。あれです。実際に感じることはできませんが。

例えば、記憶を誘発するとき、海馬ではLong-term Potentiation(*1)と呼ばれる現象が起こります。シナプス(神経細胞と神経細胞の間の信号をやり取りする場所)の可塑性(*2)に関連する現象で、NMDAレセプターと呼ばれる部分が活性化します。

*1 Long-term Potentiation;側頭葉内側部の海馬では,入力部に加えられた一過性の高頻度刺激によりその後に生じるシナプス電位(神経と神経の間の電気のやりとり)の大きさが増大し,これが長期間(数時間から数日)にわたって持続する現象が観察されている。これは長期増強long-term potentiation(LTP)と呼ばれ,シナプスにおける情報伝達効率の長期にわたる増加と考えられている。海馬が記憶形成に関係する部位であることから,シナプス電位の長期増強は記憶のしくみを神経細胞のレベルで理解できる可能性のある現象として幅広く研究されている。

*HFS:高頻度刺激

*2 可塑性;脳の神経回路網はその活動に応じて構造と機能を変化させる性質をもち,それを可塑性とよぶ。

最近のマウスの研究で、記憶は意図的に抑制されたり、書きかえられたりすることで、ストレスマネジメントに使われるとわかってきました。人に置き換えるとするなら、「人は見たいものを見て聞きたいことを聞く(都合のいいことしか聞かない:selective hearing)」というのは、科学的に証明されたといえそうですね。

あともう一つだけ。

私は脳腫瘍患者の脳を開けて手術するのが仕事の一つなのですが、摘出前に、電気刺激を与えて、脳の中の重要な部分(例えば言語に関わるところとか、認知、計算、手足の運動など)を同定して、そこを避けて手術しています。その時に脳が過活性化することがあります。それは危険で、痙攣を誘発します。痙攣が起こった時にどうするでしょうか?

冷たい生理食塩水をかけます。冗談のようですが、本当の話です。「頭に冷水を浴びせる」というのは本当なんですよね。

以上、何かの参考になれば幸いです。

質問5:動物性のタンパク質も元は植物性で、植物性の食品だけで十分なタンパク質が摂取できるという説があります。一方、世の中では動物性のタンパク質(肉など)の積極的な摂取を促す傾向が強い気がします。何故ですか?

回答(江島健太郎):タンパク質の品質には良し悪しがあります。

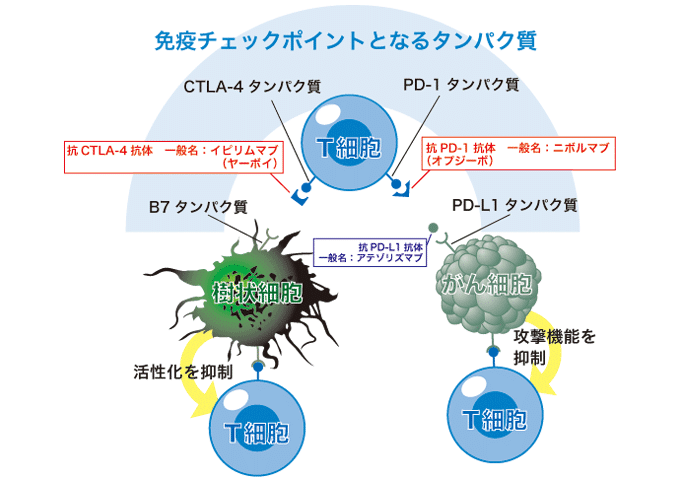

それどころか、地球上で最強の毒もアレルギーの原因も狂牛病のプリオンもタンパク質です。昨年ノーベル賞をとったPD-1(本庶佑先生の研究、オプジーボ)もタンパク質です。

タンパク質にはそれだけ無数の種類があり、その構造・機能だけでひとつの宇宙と呼べるほどの広がりを持ちます。人体にあるタンパク質でさえ、全て同定されているわけではありません。

では、人類にとって「良い」タンパク質とはどのようなものでしょうか。

人体をつくる材料となるタンパク質は、20種類のアミノ酸へと分解することができます。その人体を構成するアミノ酸と100%一致したバランスを100点満点として考えることができます。それを「アミノ酸スコア」といいます。(このアミノ酸スコアに、さらに消化率も加味した「タンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコア(PDCAAS)」という概念もあります)

このアミノ酸スコアを理解する上で重要なのが「アミノ酸の桶」という概念です。つまり、全種類をバランスよく摂取しないと、もっとも少ないアミノ酸に足を引っ張られてボトルネックが発生してしまい、活用できなくなってしまうばかりか、腎臓に負荷をかけてしまうこともあります。

では、人体に近いアミノ酸の組成とは、どんな食材から得られるでしょうか?

そう、人体と同じ血と肉でできた動物のほうが、人体を作る素材としては向いているわけで、植物よりもアミノ酸スコアが高いわけですね。

では、なぜ草食動物は草しか食べないのにあんなにムキムキなのでしょうか。それはこちらで回答しましたが、セルロースを発酵させてタンパク質を生成する微小生物との共生(腸内細菌叢)に答えがあります。

ただし、植物性のタンパク質は良くないというわけではなく、たとえば穀物と豆類はそれ単体ではアミノ酸スコアが低いのですが、両方を組み合わせると100点になります。

また動物性食品といっても、牛や豚などは肉しか食べず、内蔵を食べないので完全食にはならず、消化率なども加味すると大豆と大差なくなります。完全食というのは捨てる部位なく「まるごと食べる」ことで達成されるので、小魚、卵、ミルクなどは100点満点です。だからプロテインパウダーはミルク由来のホエイ(チーズを作るときに出るホエイです。かつては捨てていたものを使うエコな原料!)が一番人気なんですね。

なお、アミノ酸サプリをよく調べてみると原材料は中国人の人毛だった(美容院で切った毛髪は産廃扱いなので経済的にはwin-winなんでしょうが)、ということもあります。確かに「動物性タンパク質由来」ではありますけど。。。

単に気持ち悪いという以上に、髪の毛は染色されていたり重金属など有害物質を排出する場所でもあるので、危険です。NOW FOODSのような超有名メーカーの製品でもやってますので、大手なら安心というわけではありません。サプリメントを使うなら、製法などについてきちんと情報公開しているメーカーのものを使いましょう。それができないなら、サプリに頼るべきではないです。

チャットインタビューその1(婦人科系ガンについて 前編)

中野:では、今日は私の旧友、ここではご希望でgくんということにします、婦人科のg先生とチャットインタビューです。よろしくお願いします。

ℊ先生:私はイチローくんの同級生で、産婦人科医をしています。

中野:普段はどんな病気を?

ℊ先生:産婦人科一般ですが、合併症妊娠を多く診ています。婦人科領域では良性疾患から悪性疾患まで幅広く診療しています。

沼澤:女性からみて気になる内容です。

中野:ここは、ガンとアンチエイジング扱ってるんだけど、悪性疾患もみてるんですか?

ℊ先生:もちろん婦人科がん(子宮頸がん、体がん、卵巣癌など)も診ています。

中野:ここ最近、5年ぐらいの進歩ってありますか?

ℊ先生:卵巣がんの発生(特に子宮内膜症と卵巣がんの関係や卵巣がんと腹膜がんの関係など)で大きな展開がありました。また、婦人科領域だけではありませんが抗がん剤の進歩も著しいです。

中野:もうちょっと深く知りたいですね。

「発生」というと?

沼澤:女性としても伺いたいです。

もし自分がなったとしたら。

中野:そうだよね。婦人科系のがんは、ホルモンの影響を受けるから年齢層が若いよね、他のがんより。

沼澤:おっしゃる通りですね。

どのように発生するのでしょうか?

ℊ先生:以前は卵巣子宮内膜症(卵巣にできる子宮内膜症、別名チョコレート嚢腫)は腫瘍

として扱われていなかったのですが、腫瘍の分類に加えられました。

その理由の一つに癌化率が高いことがあります。明細胞腺がんという(日本人に多い)悪性度の高い腫瘍が発生する母地となるというのも問題点です。

中野:ええ!これってめちゃ大きなニュースでしょうね。

ℊ先生:また、卵巣がんは卵巣からできると信じられていましたが、実は卵巣がんの一部は卵管を紀元とすることが明らかになってきました。

中野:すごいね、医科学の進歩。

沼澤:そうなのですね。ほんとうにすごいです!

中野:発生母地の違いは、治療法の違いにつながるのでしょうね。

内膜症のカテゴリー分類の変更は、がんの治療開始時期の変更に?

ℊ先生:これは卵管のSTIC(上皮内がん)が卵管から卵巣に移植され上皮性卵巣がんになるという説です。以前は良性疾患で子宮を摘出する場合は卵巣と卵管は切除しなかったのですが、この説が出てからは子宮を摘出する場合は卵管も切除するのが常識になりました(卵巣は温存)。

中野:ほう、予後にも変化が出始めているのですか?

沼澤:女性としての身体の変化も気になります。

ℊ先生:内膜症については、以前は薬物療法(偽閉経療法)が主体でしたが、45歳以上ではより積極的に摘出して組織学的診断をするようになりました。これにより予後不良な明細胞腺がんの早期発見に繋がっています。

沼澤:それを伺い、少し安心しました。

中野:これって一般の女性たちは早期発見のスクリーニングか何かしたほうが良いのですか?

ℊ先生:卵巣腫瘍のスクリーニング検査は確立していないのが現状です。

子宮頸がん、内膜がんの様に検診の有用性が確立していないので、どのくらいの間隔でどのような検査をすれば早期発見できるのかはまだはっきりしていません。

中野:内膜症のスクリーニングとかは?全然専門でないので全くしらないのだけど。子宮ももってないし。今のところ。

沼澤:女性としては自覚症状があってはじめて気づくのだと思います。

ℊ先生:CA125が内膜症のマーカーですが、内膜症の確定診断は自覚症状とCA125だけでは診断を間違うこともあるため、確定診断は腹腔鏡検査でなされます。

つまり、月経痛がひどいだけで内膜症と言ってはダメなのです。

沼澤:そうなのですね。

中野:そうか、じゃあまだスクリーニングはないんだね。多分血液中のバイオマーカーの検索とかは出てきてるんでしょうか

マイクロRNAとか、話題になってるでしょ?

沼澤:マイクロRNAとは?

ℊ先生:子宮内膜症のマイクロRNAの異常発現は話題になっています。

中野:血液中に浮遊するちいさいRNAの中にがんのマーカーが潜んでるって研究があるんだよね。

沼澤:そうなのですか!?

中野:なるほど、婦人科領域でも。

これは、でもまだ確定的な診断方法には至ってないよね、どうですか?

おれは結構懐疑的にみてるんだけど。ま、それはともかくだけど。

ℊ先生:子宮内膜症の発生は謎が多いのですが、がんの発生と深く関わっているようです。

中野:なるほど。

ℊ先生:少なくとも臨床応用はされていません。

中野:私たちはがんの予防って活動やってるんだけど、子宮頸がんとワクチンは実際のところ普及率とかどうですか?

HPVのワクチンね。

ℊ先生:世界的にはHPVワクチンは普及しており、子宮頚がんは減少しているのですが、なぜか日本においては・・・皆さんご存知の通り残念な状況です。

これは日本特有の現象です。 ワクチン恐怖症というか...

沼澤:国によって違うのはなぜでしょうか?

中野:実際の普及率はどんなところですか?

ℊ先生:数年前に副作用の報道がされてほとんど接種する人がいなくなりました。

沼澤:そんな報道がありましたね。

中野:うわ!それはひどいね。 おれの息子と娘は小学生の時受けてたけど。

これってたとえば医療従事者の子供さんとかでもそうなんですか?

ℊ先生:これほどほぼ100%の予防効果があるワクチンなのに...

偏った報道のおかげで...産婦人科医の子供はみんな接種しています。

中野:あー、やっぱそうだよね。

啓蒙めっちゃ大事だね。

ℊ先生:産婦人科学会も声明を出しています。

(この話題は前号で触れています。ご参照ください。)

続く...(次回、g先生に衝撃の過去が!?)

チャットインタビューその2(筋トレや食事について 後編)

今回のチャットインタビューもう一人は

江島健太郎さんです。経歴は以下のようになっています。

ソフトエンジニア。香川県生まれ。京都大学工学部卒業。

小学生時代よりBASICおよびアセンブラでパソコンゲームを開発。

日本オラクル、インテフォリアを経てインテフォリアUSA設立のためシリコンバレーへ渡米。パンカクに参画、ニューヨークにてEast Meet East創業を経て帰国。

米Quora社の日本進出を担当。Evangelist。

中野:では今日は年末の合同講演会でも登壇いただいたQuoraのエジケンさんにチャットインタビューをお願いいたしました。

江島:よろしくお願いします。

中野:こちらこそよろしくです!

テーマは、運動(筋トレ)、食事、で少し時間があれば睡眠にも触れて見たいと思います。

では早速。

江島さんはQuoraでも筋トレについての回答が結構あるかと思うのですが、

ざっくりで30代から50代の比較的健康な人向けにアドバイスいただけますでしょうか。

江島:ざっくり言うと、筋肉量は毎年1%づつという、気づかない程度だけど確実に、じわじわと減っていくので、それに抵抗しましょう、というメッセージになりますかね。歳を取るのも毎年の変化は気づかない程度である、というのと似たイメージです。

中野:どこの筋肉が特に落ちるとかありますか?

もしくはどこのキープが重要とか。

江島:基本的には使わない筋肉は一瞬で落ちますが、じわじわと全体が衰えていく感じです

例えば歩ける人なら歩くのに必要な筋肉は維持できますが。

中野:体幹の筋肉を鍛えるようにってわたしはパーソナルトレーナーに言われてるんですが。

江島:それだけでは足りないので、トレーニングではプラスアルファを意識します。

中野:プラスアルファ?

江島:はい、「日常生活に必要だから」というよりはプラスアルファ、という意味です。

中野:具体的にはどのあたりですか?

江島:そうですね、体幹部の大きい筋肉を鍛えるのが効率良いです。

中野:えーっとちょっとイメージが。

江島:おそらくトレーナーに言われたと思いますが、大きい筋肉を狙うと効率良いですね。腿、尻、背中、胸。

つまり体幹部の大きい筋群です。

中野:作ってもらったメニューは複合筋運動が多い印象なのですが。

江島:それらをコンパウンド種目で鍛えていきます。

中野:コンパウンド種目?

江島:はい、効率を考えるとコンパウンド(=複合筋)種目がメインになると思います。

つまり多関節=複数の関節が同時に稼働するものですね。

たとえば、スクワットだと膝と股関節が同時に動きます。

ベンチプレスやデッドリフトだと、肘と肩が同時に動きます。

中野:これを不安定なボールの上でとかあるんですが、そんな感じですか?

江島:不安定なボールの上でというのは、そこまではやる必要はなくて、まずはマシンではなくてダンベルやバーベルを使うだけでも。

重りが動く軌道が固定されないので。

グラグラすればするほど稼働する筋群は増えます。

中野:なるほど。

江島:そして、グラグラすればするほど扱える重量は落ちます。

なので、基本的にはバーベルで扱える重量のほうがダンベルより重いです。

中野:ついマシンに走ってしまいがちで、何キロまでできるってのがモチベーションになったりしがちで。

江島:なぜなら、バーベルは一軸だけですが固定されているから。

中野:なるほど。

江島:初心者にはまずはBig 3をやってほしいですね。バーベルを使う3つの王道種目。

中野:Big3?

江島:https://athletebody.jp/2014/07/19/big3-routine/

スクワット、ベンチプレス、デッドリフトの3つです。

中野:なるほど。参考になります。

江島:もっとも短い時間で最大の効果を得られる3種目です

中野:これは週何回ぐらい?一回どのぐらいの時間が目安ですか?

江島:週2-3回(筋肉痛がなおったらやる)、一回のセッションあたり60分以内ですね。

中野:週2ー3回は継続結構きついなあ。

江島:ただ、加齢とともに回復力も落ちるので、頻度は自分の体と相談です。無理は禁物。

無理なら週イチでもいいと思いますよ。

中野:わたしは週1回ですね。双子に引きずられながら。

江島:はい、ライフスタイルに合わせればいいと思います。

気をつけたいのは、一回あたりのセッションの長さですね。

中野:これは有酸素運動とコンボですか?それともこれだけ?

江島:週イチしかできないからといって長時間やってはいけない。

いえ、有酸素運動は有害なのでやりません。

中野:えええ?知らなかった!

なるほど。一回で貯めてって思いがち。

江島:はい、そうなんです。長時間やると、コルチゾールが出てきて効果は逆に落ちます

短い時間で刺激を入れるだけ。

中野:おれ30分泳いで15分階段登ってるんですが。

他に、週4日、30分走ってます。

江島:30分ぐらいならいいですけど、基本的にアンチエイジングの文脈でいえば、外ランは「3重苦」と言ってます。

中野:三重苦?

全部やめたほうがいいですか?

江島:膝関節のダメージ、有酸素であることによる酸化の進行、紫外線。

水泳はいいと思いますよ。あと室内でのエリプティカルとか。

減量期に急ぐ場合には、筋トレ後にあまった体力でこれらをやるのはアリですが。

中野:うわ。おれ膝が痛くなってきてるんですよね。やめます。

筋トレ週2回やったとして、追加の水泳はどのぐらいの頻度がいいですか?

江島:水泳は、体にとってよさそうなら毎回やってもいいんじゃないですか?

実は、タバコを吸う人ほど人工膝関節の手術が少ないっていう論文があるんですよ

中野:ええ?意味わかんない。微小循環がボロボロになりそうなのに。

江島:これはもちろんタバコが健康に良いという意味ではなくて、タバコ吸わない人はジョギング習慣がない=膝関節を壊しにくい、というデータ上の交絡だったというオチです。

少なくとも関節と紫外線への悪影響はないですから。

中野:つまり制限ないってことですか?

江島:はい。

中野:でも、有酸素運動ですよね。

江島:まぁ、そうですね。でも筋トレで使わない筋肉を使うので、ストレッチの代わりとかにはなってそうです。

長時間でなければ良いのではないでしょうか。

色々調べれば調べるほど、王道の筋トレ最強、になるんですよね。

中野:なるほど。参考になります。

次号に続く...(面白すぎる!)

話は盛り上がってきて、続きを聞きたいところですが、続きは次号に載せますね!

個別サービスについて

がんは、ステージやどこにできたかで進行や症状が違います。個人差もあります。ですので、ここでお伝えできるのはほんの少しの情報かもしれません。でも私はなるべく個別にも相談に乗り、あなたのお力になりたいと思っています。メールでの相談は無料ですので、お気軽にご連絡くださいね。

我々のグループは緩やかな互助組織を目指しています。中野を始め、メンバーとその周囲には医師が多くおります。がんに関連して医師を紹介してほしいといった要望にもできる範囲で対応しようと考えています。

ただ我々の時間にも限りがあり、あまりたくさん依頼を受けても対応できなくなりますので、紹介に関しては、一件につき5000円頂戴したく存じます。(相談は無料ですが、実際の紹介は手数料がかかります。)意図をご理解いただき、御了承ください。

YouTubeビデオ情報

知っておいてください

私たちのチームは、がんとスローエイジングに取り組む、あらゆる試みを排除しません。医療系Twitter投稿者達は言うことでしょう。「あれはなんちゃって医療だ!」「これはとんでも医療だ!」お黙りなさい。昔、民間で行われていたことが実際エビデンスになり、治療になることもある、そう思います。しかし一方で、エビデンスのないものを、あたかもエビデンスがあるかのように宣伝する一部の行為に加担することはできません。「私にはこのxxxが効いたんです。でもあなたに効くかはわからない。あなたが試すかはあなたが決めてね。」それならありでしょう。エビデンスありきではないからです。我々は、医療系Twitter投稿者ではありませんから。エビデンス原理主義ではないんです。そこの線引き、とても大切でと思っています。難しいことですけど、わかって欲しいです。分からないことがあれば、喜んで何度でも説明します。医療系Twitter投稿者をこの愛する祖国から守るためなら、何度でも闘っていきます。

次回講演会へのお誘い

まだ全て未定の次回講演会ですが、どなたでもご参加できます。

詳細は、今後のメルマガで公開していきます。

ご不明な点ございましたら、こちらまでご連絡ください。

05053735205(矢野)

05053601423(沼澤)

LINE公式アカウントもあります。

質問を受け付けております

がんやエイジングについてのご相談、質問はお気軽にメールください。

スタッフ紹介

江島健太郎(今回のQ&A協力とチャットインタビュー)

ソフトエンジニア。香川県生まれ。京都大学工学部卒業。

小学生時代よりBASICおよびアセンブラでパソコンゲームを開発。

日本オラクル、インテフォリアを経てインテフォリアUSA設立のためシリコンバレーへ渡米。パンカクに参画、ニューヨークにてEast Meet East創業を経て帰国。

米Quora社の日本進出を担当してる。Evangelist 。

沼澤美智子(今回のインタビュアー)

Facebookアンチエイジングの医科学 管理人。

天然由来成分に着目し栄養とマインドを通じ健康にアプローチする事業を展開。

「内面から輝く人を創る」をミッションに、多くの人が健康で幸せにとの想いを込めて活動している。

今後、アンチエイジングカフェを運営する予定。

濵﨑清利(陰の編集長?)

中野伊知郎と同じ脳神経外科医。専門は脳血管障害、いわゆる脳卒中の治療。

その他には、頭部外傷治療、微小血管減圧術(三叉神経痛、顔面痙攣などの治療)や体幹部悪性腫瘍の転移病巣を摘出するような手術も行う。また、頭蓋内の良性腫瘍も摘出する治療も可能。

最近は、薬を使わない認知症治療(ReCODE法)や認知症予防の講演会活動などを継続中。

「予防できる病気なのに、予防法を知らないのが現代日本人です。病気になる前に、病気のことをよく知り、将来の病気を予防してほしいという思いから、この活動に参加しています。」とのこと。

Facebookでは「脳科学と武術的身体操作を目指す研究会」を主宰し、Ameba blog『通りすがりの脳外科医のブログ』(https://ameblo.jp/gamer-hama/)も不定期にアップしている。また、「医師が発見した認知症バイバイ体操」(東邦出版)を出版もしている。

編集後記

脳神経外科医の濵﨑清利です。

ついに、我々のチーム名が決まりました。本格的活動はこれからですが、本来の目的を見失わないようにしたいと考えています。まずは、あと3号、このメルマガを無料で配信し、そのあとは、皆さんの期待に添えるものにさらに洗練させようと思っています。

世は、中国のコロナウイルスに慄いておりますが、これも正しい情報を得てから行動するようにしてください。

我々も、畑は違いますが発信を続けて参ります。

さーて、来週以降のメルマガネタは?

中野のアンチエイジングプロトコール、チャット対談の続編、最新論文からなど、次回も豊富な話題で発行していこうと思います。

濵﨑編集長の認知症ネタもあるかもしれませんよ!

乞うご期待!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?