私が母に読ませた最後の本

先日、94歳で他界した母は、とにかく読書好きで、向学心のかたまりのような人だった。

私がブック・オフのビニール袋をぶら下げて買い物から戻ると、「どれ、見せてみろ」と、そのビニール袋を必ず要求するのだ。

一冊一冊にチェックを入れ、いちばん目に留まった一冊を、さっそく紐解いて読み始める。

最晩年には、すっかり視力が衰え、老眼鏡を二重にかけたうえに、本のページにルーペをあてて活字を追っていた。そのような不自由な視界の方が、かえって集中する、とでも言わんばかりで、その活字たちは、貪欲に水分を欲している母の乾いた畑にスーッと入っていくようだった。

「この人は、冥途の土産にいったい何を持っていこうとしているのだろう」と、私はいぶかったものだ。

私の本選びの観点に、いつしか「この本を母に読ませたらどうなるだろう」という基準が混ざり始める。

何の巡り合わせだろうか、そんなつもりもないまま、結果的に母に読ませる最後の一冊になってしまった本がある。

そのとき私は、講演会を間近に控えていた。「いじめ」に関する母との共著の出版記念講演会である。2020年の夏に出版された本だが、コロナの影響で、この手の講演会の開催が足掛け二年ずれ込んでしまった。

講演会の参考資料として役立ちそうな本を探してブック・オフ巡りをしていた私は、一冊の本に目が留まった。

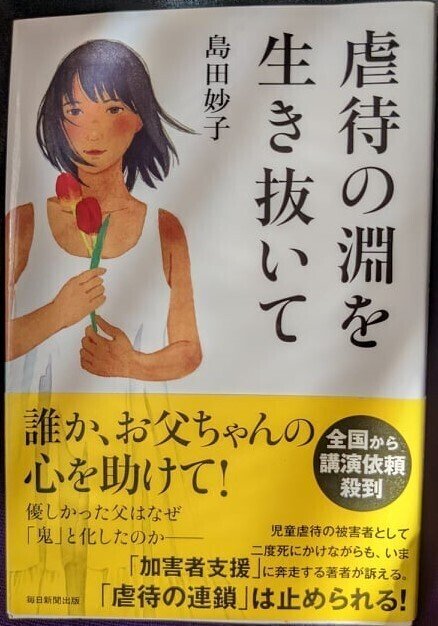

島田妙子・著『虐待の淵を生き抜いて』(毎日新聞出版)

著者は、実父と継母から激しい虐待を受け、二度死にかけたという。その後、同じ虐待の地獄を生き抜いた兄を失い、父親も自殺によって亡くす、という経験の持ち主だ。

その経験から、今は虐待の「加害者」の支援に奔走する毎日を送っているという。

講演会の準備を優先させなければならなかった私は、まず母にこの本を読ませて感想を聞こうと思った。買って帰って母に渡すと、さっそく読み始めた。

もちろん通読して、ということではないだろうが、翌日母は、こんな感想を漏らした。

まず、この本に書かれていることは、本当にあったことなのか、と母は私に確認する。そうだよ、と答えると、母は溜息交じりにこう呟いた。

「日本の男は、どうしてこんなに荒れてしまったんだろう・・・」

まるで、自分がすべての日本人男性の母親ででもあるかのような、いや、男女を問わず、日本人とも限らず、人間全体の心の荒廃を嘆くかのような一言だった。

母のその嘆息は、この難問に本気で自ら答えを出したいという意欲ともとれるし、私に最後の宿題を出した、ともとれる。

目の前の現象に対する母のこうした反応は、そのときに始まったことではない。

3.11東日本大震災のときのことだ。

当時母は、宇都宮で独り暮らしをしており、時間はたっぷりあったため、とくに原発事故の成り行きをテレビで熱心に追っていた。

私が母のもとを表敬訪問すると、母はさっそく私を相手に嘆いてみせるのだ。

これは、自然災害というよりは、むしろ人災ではないか。いわば、政治家による国民いじめである。今の日本の政治家は、私より若年者である。私から見ればどいつもこいつも青二才ばかりだ。そんなケツの青い人間が、けしからん。

嘆きはいつしか義憤に替わる。

そして、最後には「お前、この腐った世の中をどうにかできないものか?」ときた。

人の心の荒廃、政治の荒廃をどうにかする・・・重いタスキを渡された後進としては、とりあえず渡されたものはしっかり受け取りました、と言うしかない。

これまた何の巡り合わせだろうか、母が息を引き取ったまさにその日、まるで何かのスイッチが切り替わったかのように、ロシアがウクライナ侵攻を始めた。

私は思わず考えてしまう、母が生きていたら、プーチンに何と言っただろうと・・・。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。