ほん(にがつ)

2月が終わった。年が明けてからあっという間だった。既にあっという間。1年なんてあっという間。頭で考えていることのアレコレは、頭にそのままになっている。このままではずっと頭にそのままになってしまう。

『完全版 社会人大学人見知り学部卒業見込』若林正恭、角川

リビングに寝転がり本棚を眺めた。強い精神を持っている作家さんのエッセイが並んでいて、流されない価値観を持っている主人公の小説が並んで、自分を変えようとする自己啓発本がびっしりと収まっていて、核心に触れさせない防御壁のようにそびえ立っていた。p.306

本棚って、「自分」が見え隠れしている。何かに惹かれて、その本に手を伸ばしたわけだからそうなんだけど。自分の足りないものや、求めているものが透けて見える気がする。そんな風に自分の本棚を眺めると、私は自分を変えたい、とは実はあんまり思っていないのかもしれない。このダメな自分をどうにかしたいとは常々思っているのだけど、なんていうかダメな自分を受け入れて、それで生きていこうぜ、どうありたいかだぜ、みたいな本ばっかなのだ。私は私のままでどうにかこうにかしたいらしい。甘いなあ。甘いけど方向性は間違いではない気もしてる。

『スロウハイツの神様』辻村深月、講談社

文庫本上下巻になっているこの作品。上巻を買ったのは、もう4年も前。当時付き合っていた彼のところへ行ったときに(遠距離だった)、駅の本屋さんで買ったものだ。今思えば、私が初めて買ったサイン本だ。わーサイン本!と思って手を伸ばした。懐かしい。

上巻を読み進めながら「あーこれ読んだことあるな」ってなった(笑)すっかり忘れてた。でも、ようやく下巻も買って全部読んだよ!

とっても面白かった!!!!!

あまりミステリと呼ばれる類の本を読まないので、新鮮で、とっても良かった。最終章で、今までのいろんなものが、ばちっばちっと綺麗にハマるもんだから、もう華麗ですごすぎて、気持ちのいい読書になった。爽快。狩野がずっと語っていたのに、最終章を読むと、これはずっと環とコーキの話だったのか!と。すごいなあ。

「まぁ、なんていうか。あらゆる物語のテーマは結局愛だよね」p.471

正義のこの言葉が好き。なんか、そうだよね、と思う。

『モンスターと食卓を』椹野道流、角川

ごはんが出てくるお話が結構好きだ。この本もごはんが出てくる。なんかごはんがおいしい作品って、健やかでいい。食べることと生きることは繋がっている。だから、食べることを大切に描いてくれる作品は、安心するし信頼できる。

1巻の最後には、カレーが出てくる。使う材料も書いてあって(レシピはないけど)、読んだその日のうちに作っていた。

有はシリカの皿の上で、ポテトチップスを両手で小さく割って、カレーの上にパラパラと振りかけた。p.282

ポテチをカレーに乗せて食べるのは初めてだった。ドキドキした。食感が楽しくて、おいしかった。こうやって、ごはんが出てくる作品は、思わぬ楽しさを教えてくれる。『わたしの美しい庭』(凪良ゆう、ポプラ社)でも、ベーコンの入ったお味噌汁に、バターたっぷりのトーストを浸して食べるシーンがある。とっても魅力的なのだ。ちょっと背徳感があるのがいいんだろうな。ワクワクする。

『愛に殺された僕たちは』野宮有、角川

ライト文芸とかと呼ばれる本を久々に読んだ。文体が恥ずかしくなっちゃうんだよね…。わー、自意識!みたいな感じで…。すごく好き、とは思わなかったけど、なんだか好ましいなあ、と思う作品だった。

なんで好ましいと思ったかっていうと、自分が起こした行動とそれによって起こってしまったことを、主人公がちゃんと受け止めたからだと思う。

主人公・灰村は、同級生の愛世ちゃんと間接的に殺人を企てる。そして、本当に人が死んでしまう。どうしようもない現実を変えるためだった。だから、真実が明るみに出たとしても、ある程度の同情を、世間から得られると思う。やってはいけなかったけど、仕方なかったのかもしれないって。そうやって逃げることもできたんじゃないかなー。でもふたりは、間接的にとはいえ、自分たちがしてしまったことの大きさを自覚してるし、自覚したうえで、それでも、どうしようもない現実を変えようと灰村は足掻く。やってしまったことから目を逸らさず、覚悟をもって、次の選択をしていくのが好ましい。

最後、灰村はひとりで罪を背負おうとする。それに対して、愛世ちゃんが、一緒に罪を背負おうとするのか、彼の望み通りひとり普通の道を歩くのか、どちらを選択しようとしたのかは明らかにされていない。でも、たぶん、一緒に罪を背負うことを選択したんじゃないのかと私は思う。

『彼女がエスパーだった頃』宮内悠介、講談社

だいぶ前に途中まで読んで放置していた本。積読を解消しようと思い立ち、ようやく読み終わった。感情がぐらぐらする作品が好きなので、あまりフラットに書かれすぎてる作品はハマれないことが多く、この作品も淡々と描かれているタイプでうーんって感じで読み進めてた。けど「文庫版あとがき」を読んで、その理由がわかり、また理由に好感が持てて、好感のもてる本になった。

個々の短編には、たとえばスプーン曲げといった、科学的とはいえない題材を主として扱っている。ただ、本書はそれがあるともないともいわず、あったとしてもなかったとしても読めるようにした。p.256

宗教とかようわからんし、似非科学は眉唾物だと思っているけど、それはあくまで私がそう思うのであって、何を信じるかはひとそれぞれだよね。誰かがそれを信じていても、否定する必要はないし、それが正しいかどうかなんて意味をなさない瞬間がある。忘れがちだけど。

『ブランクスペース』熊倉献、小学館

久々におもしれー!っていう続きが気になるマンガに出会えた!装丁もセンスの塊。超いい。

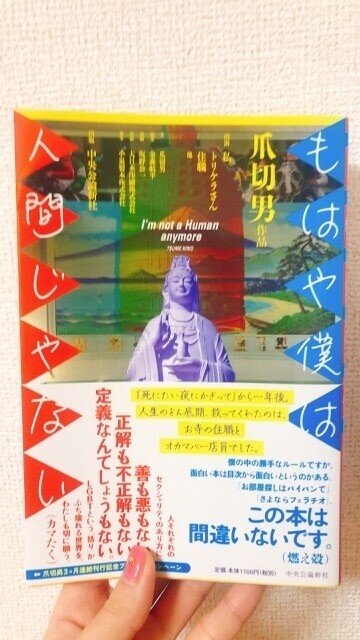

『もはや僕は人間じゃない』爪切男、中央公論新社

元気の出るいい本だった。ゲラゲラ笑った。笑いにくい題材も扱ってた。(セクシャルマイノリティとか)でも、それを笑っちゃいけないかもなんて読み手に思わせないで、笑ってしまうカラッとした健康さがあった。すごいなあ。

住職もトリケラさんも爪さんも、みんな生きてるなあとしみじみ思った。本を読むと私は強くそのことを思う。みんな生きていて、人間なんだよなって。それを思い出すため、忘れないために本を読んでるのかもしれないと思った。まあタイトルは人間じゃないなんだけど。

住職がギャンブル狂なんだけど、いいよね。矛盾だらけ!(笑)大学のとき、寺の息子いたんだよね、先輩に。すっごく嫌いだった(笑)寺の息子なのに、なんでサークル内で二股してるの?って。そこを寺の息子なのに二股してるよー!って楽しめばよかったのかもしれない。でも、アイツのことはやはり嫌い(笑)

あと、装丁が素敵な本だ。フライヤーっぽいのがいい。本っていう顔をしていないのが、なんだか合っていていい。

『僕らのごはんは明日で待ってる』瀬尾まいこ、幻冬舎

よくわからんけど再読した。するする読めた。葉山も上村も不思議な雰囲気の人間だなー。素敵な関係性。

『阿・吽』おかざき真理、小学館

新刊が出たので、全巻読み返した。11巻ぐらいまで読んでると思ってたら、6巻ぐらいまでしか読んでなかったっぽい。いい加減だなあ(笑)

阿吽は、読むというより潜ってる感じがするマンガだなーと思った。マンガから顔をあげた瞬間、ぷはって息継ぎするみたいだった。それぐらい集中しちゃうし、ぐっと引き込まれるんだよねー。

ところで橘逸勢がタイプだ。でもコイツは初登場のときに、のちに怨霊になると紹介されてしまっている。すげーいい奴なのに、どうして怨霊になっちゃうんだろうか…。気になるなあ。いい死に方をしていてほしかった…。

阿吽ももうすぐ終わっちゃうらしい。さみしいなー。

もう3月。ほんとあっという間だなー。いろいろあっという間。気が付けば終わってしまう。少しでも後悔のないようにせねば…と思ってはいるのにね。どうなることやら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?