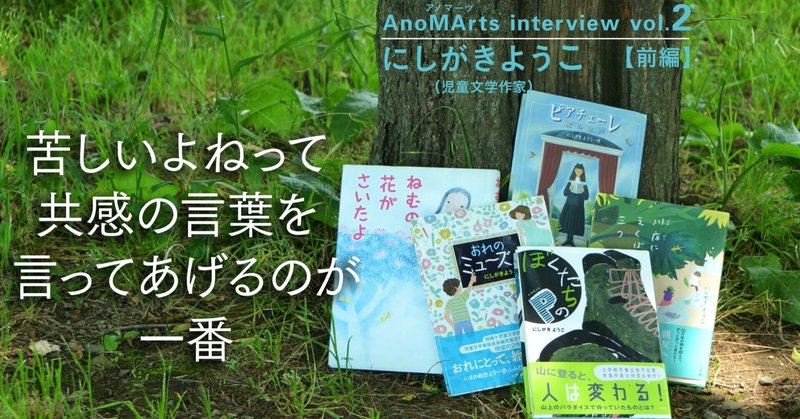

苦しいよねって 共感の言葉を 言ってあげるのが一番|にしがきようこ(児童文学作家)【後編】子どもの本インタビューvol.2

児童文学作家のにしがきようこさんインタビューの後編では、

ご自身の子ども時代のことや、創作への姿勢、

読者の子ども達に対する思いなどをお聞きしました。

友達や学校のことで悩む10代の子ども達だけでなく、

子育てに迷う親世代もうなずいてしまうエピソードを

たくさんお聞きしました。

自分を責めないで、そこから少しはずしてあげたかった

『おれのミューズ!』(小学館)について

●小学校の時はサッカーをやっていたけど、中学では絵を描いている少年の樹(いつき)と、病気のために長いあいだ欠席していて学校に馴染めない少女美海(ミーミ)の物語。幼馴染だった二人はひさしぶりに再会することで、少年は少女の苦悩を少しづつ知り、自分は何を描きたいのか探し始める。というお話です。

この二人はいわゆるクラスで目立つ子ではないです。にしがきさんの作品の主人公はそういう子が多い気がしますがどうしてでしょうか。

先ほども言いましたが、子どもの頃を病気と共に過ごしたので、健康的な生活がわからないんです。だからちょっとアウトサイダー的な子どもの方が理解できるので、そういう子が主人公になってしまうんです。その方が私にはリアルな子どもの姿なんですよね。

●でもそういう子どもの方が、本を読んでいる子どもには共感できる気がします。絵をテーマにしたのはどういう理由があったのですか。

絵はとても好きです。描くのはできないんですけど、見るのは本当に好きです。入院中に母が日めくりの世界の名画を、額縁に入れて毎日替えてくれたのを憶えています。

三年間と、とても長い入院生活でした。一人ぼっちだったので、絵に話しかけながらなんとかやり過ごしてきました。肖像画も好きですし、静物画も好きです。その時に絵と出会ったのだと思います。いつか絵を中心にした作品を書いてみたいと思っていました。

絵を描く少年に憧れがありました。主人公の少年はまだ描きたいものが決まっていません。似顔絵だったり、写真を写してみたり。そこに生と死の間でもがいている芯の通ったミーミという少女に出会うことで、少年が自分の描きたい絵はなんだという問いかけを始める物語にしたかったんです。

●ミーミは病気の事もありみんなより大人っぽいのか、クラスで浮いていたり、思った事をすぐに言ってしまったりします。だけど、樹のようにそれも個性と認めてくれる友人がいればなんとかやり過ごせますよね。学校では個性を大事にと言われるけど、みんなとちょっと違うと変な目で見られる。今の子ども達に多様性はどうすればわかってくれると思いますか。

難しい問題ですね。

子ども達はこうでなければいけないという枠があって、そこから外れるのを怖がっているのでしょう。その枠を乗り越えるのは、やはり共感力だと思うんです。その力が今の子は薄らいでいることがとても心配です。それは周りの親や大人の責任なのかなとも思います。苦しんでいる子どもに、ちゃんとしなきゃダメだと言ってしまう親や大人の気持ちもわかるんですけど、苦しいよね、辛いよねって、共感してあげるのも大切なのではないでしょうか。

私が病気で本当に苦しかった時に父に言われたことがあります。「おまえは、一番大切なものが何かを探している時だから苦しいと思う。でもやってごらん」って言われた時に、フッと救われた気がしたんです。

私がこんなに苦しんでいるのは本物を見つけようとしているんだ。何が生きていることに大事なのか。生きるとは何なのか。そういうもやもやとした思いを探す行為が言葉になった気がしました。

●お父様に共感してもらったことが救いになったんですね。

そうだと思います。大きなところから私を救ってくれたと思っています。

若い人は、自分を責める必要は全くないと思います。生きることは苦しい事が多いものなんですけど、キラメキみたいなものは必ずあり、そこに向けて生きていこうよと伝えたいと思っています。若い人は若さゆえに力まかせに苦しんでしまうこともあります。その苦しさから少し外してあげたいなと切に思います。

●まさに主人公のミーミは、にしがきさんの子どもの頃の体験が元になっているんですね。特にお好きな画家や絵はありますか。

実は両親を相次いで亡くした時に、この物語にも登場する『松林図屏風』を見てそこから動けなくなってしまった経験がありました。あれは忘れられません。霧の向こうに両親がいるような気がして、心にグサっときました。

モナリザは嫌いでした。皮肉っぽい笑顔で、病気の私を見下しているような気がしていました。でも、ルーブル美術館で本物を見たら、とても優しい笑顔で、そしてなによりとても綺麗でした。実物で見るのは大事ですね。写真やコピーでは現れない筆使いや色使いに圧倒されました。

主人公たちには明るい方向に行ってほしい

●ご両親を相次いで亡くされたということも『ねむの花がさいたよ』(小峰書店)という作品になっていますよね。

その作品は私を助けてくれた作品です。心配しかかけてこなかった両親を亡くした時に私はダメになると思いました。この本を書き上げてやっと立ち直ったと思います。一行書いては泣いて、みたいな感じの一冊でした。

人を亡くすというのはどういうなのか、書ききれたのかなと思います。ある評論家さんに、あなたの作品は「死」がテーマねと言われた時に、確かかに私の作品にはある意味すべてに「死」があるのかなと思いました。

●にしがきさんの作品は、悲しかったり重いテーマの物語もあります。ですがさわやかというか、読後感はいつもポジティブなんですよね。最後には明るい気持ちにちゃんとなるのが不思議なんですよね。

ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。

私は本来、悲観的でうつ気質なんです。書いている時は真っ暗です。でもラストに近づくにつれて、私のこのマイナーな気持ちを誰か伝えて良いわけは無いと、はっと我に返るのです。

そうすると必死になって希望を探します。明るさを求めてもがきはじめるんです。物語を作っている時に、ある程度ラストをこうしようというのはあるんですけど、そこにたどり着くまでに真っ暗になりつつも希望を求めて必死でもがきます。

なんとかして、この主人公が明るい方向に行けないだろうかと、親心のような気持ちで書いています。

●児童文学作家を目指したきっかけはどうしてなんでしょうか

私がものを書き始めたきっかけは、このままじゃ死ねないという思いからです。なぜかというと、病気時代の事は非常に苦しくて向き合うのが嫌だったんです。忘れたふりをしていても生きてはいけるんです。でもそっぽを向いたまま生きていたら、ちゃんと死ねないという考えにたどり着いたんです。それならば向き合ってみよう、その手段として書くことが私の中で大きな比重を占めるようになってきたんです。

●若い時から作家になろうとは思っていなかったんですね。

思っていなかったですね。入院中、病室でできることといえば書くか読むかしかなかったんです。すごくたくさん日記は書いていました。書いて自分の気持ちのうさをはらす、自分のつらさを吐き出す手段として書くことはたくさんしてきました。

それをしばらくたってから読み返すと、すごく苦しかったことがよみがえってきました。自分をたたきのめすような苦しさを書いていたのです。それがいやになってしまって、それならば希望のあるものを書こうと思いはじめました。ある日、物語というものがあるんだなと気がついて、それで児童文学を目指しました。ある意味個人的に自分を救いたいから物語を書いている、といってもいいかもしれません。それで誰かの心に響くのであれば、それは本当に望外の喜びです。

●大人向けの小説家という選択もあると思うんですけど、児童文学を選んだのはどうしてでしょうか。

児童文学って向日性があると言われています。私は自分の子ども時代に向けて書いていると思っています。入院していたつらい子ども時代にこんな本があったら楽しかっただろうなとか、救われただろうなとか思える本を書きたいんだと思います。

●子ども達に作品をとおして伝えたいことなどはありますか。

やっぱり共感ですね。思いやりです。私が作品を書くのもそれが大きなテーマです。むしろ、それがあればどんな時でも生きていけるんじゃないかなと思っています。

●子ども達におすすめの本があればいくつか教えてください。

本って何を読んでもいいと思います。図書館でどんどんいろんな本を見つけてほしいです。面白くなかったら読み終えなくてもいいし……。

きっと一冊は自分の好きな本が見つかると思います。その中でも私が好きだったのは「ひみつの花園」や、推理小説のホームズやルパンなんかの定番ですね。

●これから新しく発表する作品や予定などはありますでしょうか。

現在、編集者の方とやりとりをしている作品が一つありまして、それが形になるといいなと思っています。

本日は、たくさんのお話を聞かせていただきありがとうございました。

にしがき ようこ

名古屋市生まれ。2010年『ピアチェーレ 風の歌声』(小峰書店)でデビューし、第8回児童文学者協会・長編児童文学新人賞、第21回椋鳩十児童文学賞受賞。2013年『おれのミューズ!』(小学館)、『ねむの花がさいたよ』(小峰書店)、2015年『川床にえくぼが三つ』で、第65回小学館児童出版文化賞受賞、2018年『ぼくたちのP(パラダイス)』(小学館)など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?