文字を読み書きするまでにできること

現在娘は4歳7ヶ月になった。

今まで何をやっても興味を抱かなかった「文字」だが、この4歳半から4歳7ヶ月の1ヶ月間で覚醒した。

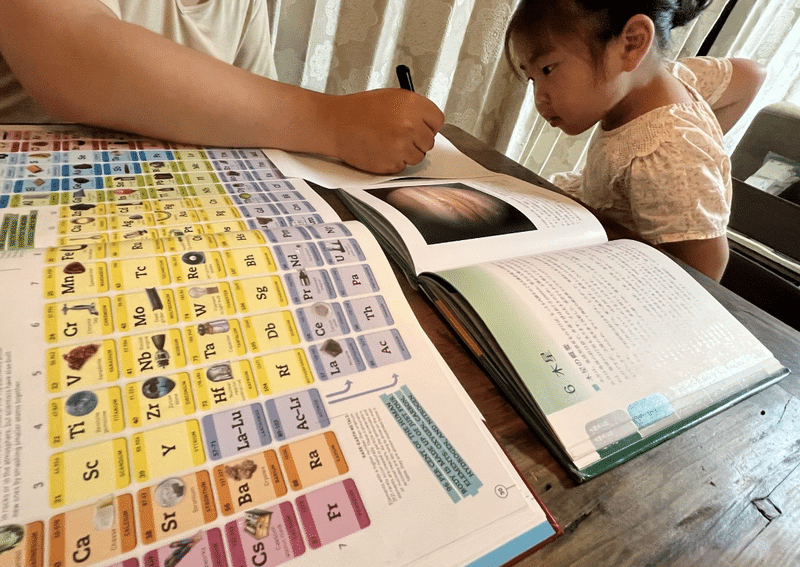

ソファでもダイニングテーブルでもベッドでも、ノートと鉛筆を持ち込み、ひたすら書く書く書く書く。

ひらがなにアルファベット、そして絵もついでに描く描く描く描く。

1ヶ月前の文字がこのミミズが這ったような字。

ようやくこの線の意味を理解した頃

覚醒後15日くらいでこんな感じになり。

黙って娘の様子を見守り続け、覚醒して1ヶ月経った現在がこちら。

こんな感じで簡単な英文やひらがな文を読んだり書いたりするようになった。

なに、ブルーブリーとばなーーーーーなって(笑)

この変遷が、ものの1ヶ月なのだ。

「子供の意欲」がなせる技は凄まじいものがあるもんだな、ある種の感動を覚える。

娘の通うプリスクールの先生方もこの成長には言葉がないようで

「とにかく、読み書きが得意っていうのは分かる。すごい習得スピード」

と面談にて言われた。

そうか。すごく得意なのか。

私たち親はようやく文字習得の意欲を見せ、勝手にひらがなもカタカナも英語も漢字も覚えるようになった娘の姿を目の当たりにし、どっと力が抜けたような気がしている。

そう、どっと力が抜け、ヘナヘナと体が崩れるような感じだ。

というのも、娘の文字読みのスキルが皆無だったせいで、これまで本当に親である私たちは言葉にできぬ苦労を山ほどしてきたのだ。

どうにか文字を読んでもらいたかった。

祈るような気持ちで、ありとあらゆる試行錯誤をしてきた。

しかもこの試行錯誤が始まったのは娘が0歳の頃からだ。

試行錯誤歴が本当に長い。

しかし現実は、トライしてはエラーの繰り返し。

今日に続く道程を振り返って見れば、無残にも積み上がる、エラーの山である。

娘は頑なに文字を読まなかった。

ノートと鉛筆を出すだけで嫌がって泣く始末だった。

娘と私たち親がどうこの「文字」に向き合っていたか、ここに記しておこうと思う。

1、どうしても何が何でも文字を一刻も早く読んで欲しくて

子供というものは大体「ハマったときのパワー」が恐ろしいものだ。

乗り物が好きとなればもうそればかり、恐竜が好きとなればそればかり。

よく聞く話だが、我が家の娘の場合はその「どハマり」が0歳ですでに訪れていた。

娘は「本を読んでもらうこと」にハマりまくった。

子供の泣き声というのは耳が痛い。

私はこの「赤ちゃんの泣き声」を聞くことに当時相当なストレスを感じていた。

とにかく泣かせなくない一心で日々過ごしていた。

娘は読み聞かせをしないと泣くので本人が満足するまで日英混合で家にある絵本を読んでいたのだが、その数1日80〜100冊。

「お母さん、あの頃はよく頑張りましたね」

と通りすがりの見知らぬアナタに優しい声をかけてもらえたら、私は瞬時に涙が出せると思う。

娘が4歳になっている今でも、あの日を誰かにいたわって欲しいと思うほど、あの頃の私は日々戦死を繰り返すゾンビ戦士だった。

毎日これだけの絵本を読むとなると気が狂いそうになる。

絵本の出版社に就職したく上京繰り返し50万ものお金を就職活動に費やしたものの一社も内定もらえなかった苦い経験のある絵本好きな私ですら、だ。

家には400冊の絵本があったものの流石に毎日80冊ペースとなると、400冊なんてあっという間だ。

詩集や写真集、ゲームの攻略本など、もう家にある本なんでも読んだ。

飽きて読む方はうんざりするし、声は枯れるし、とは言え本を読むのをやめると娘は泣くし、日々、ダレカタスケテという気持ちでいた。

「そんなに読みたいなら自力で読めよお……」

親子の穏やかな時間であるはずの読み聞かせタイムが、我が家では穏やかならぬ戦いの時間だったのだ。

この苦悩が娘に早く文字を与えたい、という動機に繋がった。

当たり前である。

私はなんでもした。

でも今日の日に至るまで、彼女は頑なに文字を拒否した。

親の心子知らずである。

2、哀しき試行錯誤履歴

「文字に興味を示す」

その時がきた時に、もう既にその環境がある、という状態を作ろうと思った。

様々な試行錯誤をした。

風呂場にひらがな表を貼るとか、壁にひらがなのポスターを貼る環境設定は手軽だったので0歳からしていた。

ダイソーありがとう。買ってペタ。ありがたい。

0歳の時に、おもちゃとして遊べるひらがな積み木を購入してこれらをそばに置き、よく遊んだ。

遊ぶ度にヒノキの香りがして最高だった。

風呂に入れたい衝動は流石に抑えた。

1歳の時には車での移動中にめくって遊べるひらがなカードを自作。

これを作るために、ラミネーターを購入した。

今も現役で使っている。

家中のあらゆるものに、ひらがなでその名称を書いた紙を貼り付けた。

冷蔵庫には「れいぞうこ」、テーブルには「つくえ」、椅子には「いす」、テーブルの脚には「あし」。

インテリアの統一感?知ったこっちゃねえ!

いやもう、これやると本当にリビングが一気にダサくなるのでオススメしません。

リビングが癒しの空間だったのにこんなことになっちゃって……と絶望したけれど、娘はひらがなに興味持たず、ただの無意味でセンス悪い装飾と化す。

2歳半でドリルとワークにハマった時は、抜かりなくひらがなのワークもその中に滑り込ませた。

また、ひらがなの運筆も捗るように、ネットで探したひらがな練習ドリルをラミネートし、ホワイトボードマーカーで繰り返し書かせた。

が、運筆は上手くなるものの、全くもって読めるようにはならなかった。

この野郎。これもダメか。

漢字には全てふりがなをふる。

アウトプットする時には文字を少しでも書かせてみる。

お外に出た時にひらがなの看板を見つけたら「一緒に読んでみようよ」と声かける。

車のナンバープレートのひらがなを読んで遊ぶ。

風呂場で使えるひらがなブロックを浴室の壁に貼りしりとり遊びをしてみせる。

もちろん絵本も相変わらず読む。

思いつく限りの努力をした。

結果、1歳で「あいうえお」の母音や「ん」「の」「て」「か」「つ」などいくつかは読めるようになったものの「文章を読む」とか「自ら読み始める」みたいなことは全く起こらず無情に時はすぎて行った。

私のストレスは解消されず、文字情報は基本的に全て私が彼女に伝える、という面倒臭い過程からの解放はなかった。

そう、4歳半になるまで。

その時も文字情報をしっかり入れ込んだ

3、他の子は読んでるのに!という絶望感との対峙

文字に何歳で興味を示すかというのは本当に個人差があると思う。

娘は本も好きだしてっきり2歳とか3歳とかでは読むもんだと思っていた。

いや、思っていたのではなく、期待していた。

世の多くの知育勢が「ひらがな読ませるためにしたこと」というS N Sでの投稿はほとんど参考にさせてもらい、取り入れられるものは取り入れた。

しかしああいうのは一つの成功例であって、我が子に適用しても必ずしも成功するとは限らない。

あれをやってもダメ。これをやってもダメ。

トライアンドエラーを重ね、より専門的なアプローチをしたほうがいいのかと教育関係の本を手にとるも「文字への興味を抱かせるために、絵本の読み聞かせをしてあげましょう」などと書かれていようものなら、その本を壁に投げつけたくなる。

本の読み聞かせだと!?

これ……以上の……本の……読み……きかせ……を?

マジで言ってんの……。。

1歳でひらがな読めるようになった。

2歳でひらがなもカタカナも。漢字も読めるし書けるよ。

S N Sにいる、そういう他のお子さんを見るにつけ、ある種の絶望感が私の心に吹き荒れた。

ありとあらゆるトライアンドエラーを重ねてる。

こんなにも疲弊している。

なのに、なのに、なんでこの子は文字を読んでくれないの。

こんなに幼いのに文字を読んで書けて、親御さんはさぞかし楽しかろうな。

別にいいんだよ、読まなくていいけど私をこの苦悩から解放してほしい。

娘よ。

あなたの知的好奇心に私を巻き込まないでくれ。

文字さえ読めたら、あなたは私がいなくても自由に本を読み、好きな物語を一人で楽しめるし、知りたいことを一人で知ることができるのに。

ラミネーターと私だけが動く、深夜。

あたたかなラミネーターに手のひらをのせると、ブワッと、涙が溢れた。

4、文字に興味を持たない時期に娘が見ていた世界

何をしても文字を読まない娘だったので、危うく暖かく心に寄り添う戦友たるラミネーター君を抱いて寝るくらい追い詰められるところだったが、私は最終的に彼を抱いて寝ることはなかった。

娘が3歳のある日のことだ。

娘はこのマークを見て

「映画また見に行きたいなあ。マリオ楽しかったね」

と言ったのだ。

私はこれがなんのマークか全く覚えておらず、調べた所映画館のマークだということが分かった。

一度行ったことのある映画館の看板のマークを娘は覚えていたのだ。

ハッとして確認をしてみた。

娘は文字情報にはアクセスしていなかったものの、その代わりにありとあらゆる「マーク」を覚えていた。

トイレのウォシュレット、トイレを流すボタンのマーク、いろんな店の看板のイラストやロゴ、それらの形や色の組み合わせまで、ありとあらゆるマークをよくよく覚えていた。

文字が読めない娘にとって世界は様々なマークで案内されており、様々な人に優しいユニバーサルデザインが彼女を困り感なく生活させていた。

振り返れば、1歳の時に興味を示したものに「国旗」があったな。

「国旗なんて覚えたところでな」と取り立てて覚えさせることはなかった。

2歳の時にしつこく聞いてきたものの中に「標識の意味」や「地図記号」があった。

小さな地図を持って散歩したこともあったっけ。

それに気がついた時に私は初めて思った。

「文字習得前だからこそできることや広げられる世界があるんじゃないか」と。

5、文字に興味を持つ前にできることはあるか

文字情報ではなく、それ以外の視覚的な情報が入って行きやすいのだと気がついたので、様々なアプローチ方法を変えることにした。

無理に文字を読ませることをやめ、写真やイラスト、動画や実物を駆使して娘の興味を持つものにアクセスするよう工夫をした。

例えば我が家が大切に時間をかけて行っている「知るを楽しむ」取り組み、Enjoy the knowingでは文字より動画や写真を使った導入を積極的に行うようにして、できるだけリアルのインパクトが残るように外へ外へと出かけるようにした。(Enjoy the knowingに関しては別記事にしています)

これらの内容をアウトプットする時も、文字を書かせることは極力減らし、絵や写真、マークを使ってまとめ、本人の耳や口を使って説明できるようにした。

(数字は記号との認識だったので、数字は使った)

少しは文字に興味を持つかと思い、まとめてあげていた

イラストや写真をこれまでより多めに組み込むように

これは蜂と蜂の巣。

漢字はどんどん覚えた

また、それまで取り立てて扱ってこなかったユニバーサルデザインを取り上げ、どのようなユニバーサルデザインがあるのか日常の中で見つけるようにした。

電車の中の優先席を見せ「この席はどういう席だと思う?」と問うと

「色が他のところと違う」

「座ってる人が少ない」

などとその違いを観察し、優先席のマークに気がつく。

「あれはなんのマークだろう」

と言うので「どんな意味があると思う?」と問うと

「あれはお腹に赤ちゃんがいる人だな、足が悪い人もいる」

などと発展していく。

そしてそのマークが何を意味するのか理解する。

それだけでなく「ヘルプマークって何」と興味が地続きに続き、人間の多様性へと話がつながる。

ヘルプマークつけてる人あんまり見ないよ、と言うので街中で探してみると、思っていたよりもヘルプマークは身近なものだと分かった。

ショッピングモールやスーパーで色んなマークを探してみる中で「点字」というものがあるのだということもこの時に知った。

また、様々な色の効果についても学んだ。

「雨の日に事故しやすい車の色はなんだと思う?」

「どんな色が水の中で見えやすいと思う?」

「なんで信号は赤と黄色と青なんだろうね」

様々なもののデザインの中で色がどんな役割を担うか、という方面への視点も育めたような気がしている。

マークを通じて、自分と違う立場の人や様々な人の境遇に気がつくことができたし、共存していく社会というものの存在を感覚的に知ることができた。

私自身も知らないことが多く、一般的概念的に捉えていた「人は助け合うもの」ということを改めて思考し、具体性のある「助け合い」の形について娘と考える機会になったし、そもそもこんなにも世の中に文字以外の情報があるとは思っていなかった。

私たちは文字情報に頼って生きている。

眼に映るものをどう認識し、どう思考していくかは各々が選べるのだけれど娘自信が「文字が読めない」からこそ認識していた世界はとても広大だった。

私がこれまで、その存在を認識せずに生きてきた、ということなのだ。

文字を読ませる苦悩も確かにあったし、ラミネーターとともに流した涙もあった。

目の前が真っ暗になった夜もあったし、そんな日々を辛いと感じていた。

でも私たちの世界は思ったより広い。

文字がない世界は、結構楽しく鮮やかだ。

娘4歳7ヶ月。

彼女は今、文字のある世界と、文字のない世界と、両方を知ろうとしている。

これは、私なんかにとっては羨ましいくらいに、豊かな世界だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?