犬猫のワクチン毎年接種、必要?不要?【最新のガイドラインを獣医師が徹底解説】

こんにちは!犬猫の獣医師、あんじゅ(@vets_magazine)です。

「ワクチンって、毎年接種する必要ある?」

「ワクチンは2〜3年に1回でOKって説、ホント?」

という疑問に答えます。

犬猫の混合ワクチン。

現在、多くの動物病院では、1年に1回の接種を勧めているでしょう。

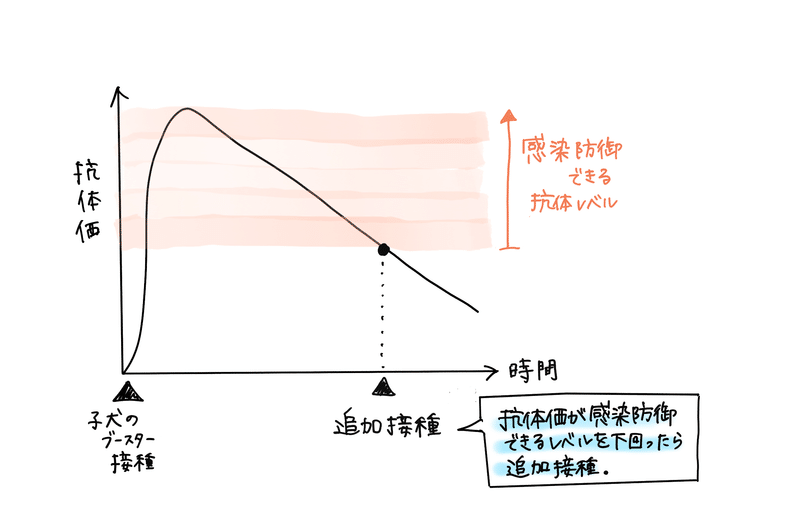

理由は、時間経過とともに抗体価が下がり、ワクチンの効果が無くなってしまうから。

新型コロナウイルスのワクチンの件で勉強された飼い主さんもいるかもしれませんが、ワクチンの効果は永続するとは限らないのです。

2回接種しても半年で抗体が消えてしまうことが分かり、政府が3回目接種を急ぎましたよね。今では4回目のワクチン接種も始まっています。

効果が落ちる度に追加接種するのが、ワクチンのセオリーです。

しかし同時に、ワクチンの副反応の存在も忘れてはいけません。

実際、コロナワクチン接種後に副反応に苦しんだ人も多いことでしょう。

非常に稀ではあるものの、命に関わる重篤な副反応が起きる可能性も0ではありません。

実は最近、混合ワクチンの接種頻度に関して、獣医業界内で議論の的になることが増えています。

毎年接種は本当に妥当なのか?

この件に関して、今日はみなさんと一緒に考えていこうと思います。

愛犬愛猫のワクチンを毎年接種している人

毎年接種に疑問を持っている人

副反応が気になっている人(実際ペットの副反応を経験した人)

最新のワクチンガイドラインを知っておきたい人

犬猫仲間と正しいワクチンの知識を共有したい人

すべての飼い主さんに知っていただきたい内容です。

愛犬愛猫のワクチンは、命を守るものでもあり、ときに体に負担を強いるものでもあります。

現時点でのワクチンプログラムの最適解を知っておくことは、今後末永くペットの健康を守る上で、非常に重要です。

ちょっと難しい内容ですが、なるべく噛み砕いて解説します。質問等はツイッターのDMで受け付けます。

今回参考にしている文献はこちら!

WSAVA犬と猫のワクチネーションガイドライン(2015)

上記の内容を噛み砕いて解説していきたいと思います。

ワクチンの仕組み

ワクチンは、感染症に対する免疫力を予め生体に植え付けておく予防医療です。

昔、定期的に人々を襲った怖い伝染病の1つに「天然痘」という病気がありました。

この天然痘ですが、一度感染して生還した人は2度目以降発症しないということが知られていました。

賢い人がこの不思議な現象を研究し、「人の体は一度体内に侵入してきた病原体に対して免疫を獲得する」ということを突き止めたのです。

一度天然痘のウイルスと戦った体は、「次また侵入してきたら絶対許さん!」ということで、1回目の侵入時よりも素早くウイルスを除去することができるようになります。

この仕組みを利用して、

あらかじめ体内に弱毒化した天然痘ウイルスを接種しておけば、ウイルスに打ち勝つ体を手に入れられるのではないか?

と思い立ちます。

それがワクチンの始まりです。

最初に接種した人は、勇気が要っただろうな〜と思います。

結果的にこの作戦は大成功し、ワクチンの普及によって天然痘ウイルスは1977年に地球上から撲滅されました。

その後も多くの感染症に対してワクチンの開発が急がれ、予防できる感染症が増えていきました。

犬猫のワクチンで予防できる疾患

犬猫においても、ワクチンで予防できる病気があります。

犬のワクチンには、上記の感染症に対するワクチンが含まれています。

特にジステンパーや犬パルボウイルス感染症は、ワクチン普及前はよく流行していた感染症で、子犬など免疫力がまだ不十分な子が罹りやすく、命を落とすことも多々ありました。

コアワクチンとして上記のワクチンが普及して以降、これらの疾患をみる機会は本当に少なくなりました。

私のような若手獣医師は、教科書で写真を見て勉強しているくらいです。

ペットショップなどで、免疫が不完全な状態の子犬たちの間で流行することは未だにあるようですが、適切にワクチンを接種していれば、防ぐことができる疾患ばかりです。

基本的に犬は6種以上のワクチンを接種しておけばOK!

レプトスピラ症について

8種や10種のワクチンに追加で含まれるのは、レプトスピラ症という細菌感染症に対するワクチンです。

レプトスピラという細菌にはいくつもの型があり、ワクチンで予防できるのは4種類のみです。

レプトスピラ症は主にネズミなどのげっ歯類から感染する感染症で、人にも感染することがある危険な細菌性感染症です。

「発生率はそこまで高くないけど、罹ると致死率がかなり高い」といった感じ。

症状や致死率は型によるのですが、発熱や元気消失、脱水、嘔吐、出血等の症状が見られ、肝不全や腎不全となって死亡することがある怖い病気です。

ちなみに人の症状も型によって様々ですが、犬と同じく腎不全や肝不全を起こすことがあります。

犬が感染してしまうと、飼い主への感染源となるリスクもあります。

ネズミがいそうな場所に行く予定がある子は、予防しておくに越したことはありません。

山や川にレジャーに行く子、川沿いを散歩する子、湿気が多い湿地帯をうろうろする予定の子は、8種以上のワクチンを接種すると良いでしょう。

続いて猫です。

猫ちゃんは上記の疾患を予防することができます。

このうち、猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペスウイルス)、猫カリシウイルス、クラミジアは猫風邪を引き起こす病原体です。

猫のこういったウイルス感染症はごく普通に存在する身近な疾患です。

ワクチンを接種していない野良猫出身猫は猫風邪を発症しやすく、また成猫でもごく普通に発症します。

感染症が殆ど発生していないのにワクチンは必要か?

さて、ワクチンのおかげで多くのこわーい感染症が予防できることがわかりました。

「でも、犬の感染症とか、今はほとんどないんでしょ?」

「まだワクチン接種する必要ある?」

という疑問が湧いてきたのではないでしょうか。

この疑問に関しては、「今でもワクチンを接種すべき」と断言できます。

理由を解説しましょう。

集団免疫の考え方を知ろう

まず、知っておいていただきたい考え方の一つに集団免疫という概念があります。

集団免疫とは、ある感染症に対する社会全体の抵抗力のことを指します。

感染症は人から人、動物から動物へと伝染ります。

社会全体の抵抗力が高い場合、その集団にウイルスなどの病原体が入り込んだとしても、大きく広がることはありません。

ウイルスが次の感染ターゲットに移ろうとしても感染できる相手がなかなか見つからず、次第にウイルスの活動が終息していくイメージです。

逆にそのウイルスに対して免疫を持っていない集団にウイルスが入り込んだ場合、一気に感染が拡大します。

「ある感染症に対して、集団中の75%以上の個体が免疫をもっている場合、その感染症は流行しない」という法則があります(シャルルニコルの法則)。

新型コロナウイルスのデルタ株の流行が起きたときも、国民のワクチン接種率が70%を超えたあたりから急速に流行が落ち着きましたよね?

あの終息が100%ワクチンの効果だったとは断言できませんが、少なからず終息に貢献したことは言うまでもありません。

感染症が流行しない社会ができあがれば、たとえ何らかの事情でワクチンが接種できない人がいたとしても、その人を集団免疫のチカラで守ることができます。

ワクチン接種には、個人を守るだけではなく、社会全体で流行しない体制を作り上げるという目的もあるのです。

ワクチンが普及すると流行が落ち着くので、

「もうそんな感染症は存在しないのではないか?」

という気持ちになってしまいますが、実際には感染症が散発しており、「散発するが流行しない」のは、社会全体がワクチンによって免疫を獲得しているおかげなのです。

これは動物の社会でも一緒です。

日本の犬集団の中でどうして感染症が流行しないかというと、ワクチンが普及したから。

子犬のときに全頭ワクチンで免疫されるため、流行が抑えられているというわけです。

逆に言うと、

「もうパルボとかジステンパーとか日本にはいないでしょ。」

と油断してワクチンをサボってしまう飼い主さんが増えると、免疫個体の割合が少なくなり、犬社会の集団免疫が弱くなって流行しやすい社会に舞い戻ってしまいます。

ウイルス感染症がいつ入ってきても流行しないという、強い集団であり続けるために、ワクチン接種は必須なのです。

集団免疫の考え方を理解していただくと、「ワクチン接種が自分の犬猫を守るためだけではなく、日本の犬猫社会全体を感染症から守るためでもある」ということが分かっていただけるかと思います。

ワクチン接種は個々の生命を守る以外に、感染症の大流行を防ぐ意味合いがある

まだ感染症は散発している

実は、まだまだ犬猫の感染症は散発しています。

こちらをご覧ください。

これは伴侶動物ワクチン懇話会が調べた全国の動物病院での感染症発生状況です。2013年から2015年の間にワクチンに含まれる感染症を診断した経験がある動物病院の割合を示しています。

猫はほとんどの動物病院で診断されていますが、ほぼ猫風邪でしょう。猫風邪は本当によくある感染症です。

犬の内訳が気になりますね。

関東地方の犬の感染症の内訳は以下のようになっています。

犬パルボウイルス感染症や犬ジステンパーなどの致死率の高い病気が、未だ多くの動物病院で診断されていることが分かります。

つまり、感染症は過去のものではなく、未だに発生し得る病気なのだということになりますね。ワクチンを適切に接種していないと感染する可能性は十分あるということです。

また、ワクチンの接種率が低下すると、これらは散発事例ではなくまとまった流行に発展するはずです(先述した集団免疫の話ですね)。

ワクチンの効果は1年で無くなってしまうのか?

ここで次にみなさんが疑問に思うであろうことは、

「ワクチンの効果は1年で切れてしまうものなの?1年に1回も接種する必要ある?」

ということではないでしょうか。

この点については、実は現在獣医療界でも見直す方向へと進みつつあります。

詳しく解説していきます。

犬のコアワクチンはかなり長期間効果が持続する

まずは、犬からです。

犬のワクチンのなかで、

犬ジステンパーウイルス

犬アデノウイルス(犬伝染性肝炎、犬伝染性喉頭気管炎の原因ウイルス)

犬パルボウイルス

の3つに対するワクチンをコアワクチンといい、全頭必須とされるワクチンです。

これらは、どの混合ワクチン製剤にも含まれており、発症すれば命に関わる重大なウイルス感染症ばかりです。

つまり、ワクチンで一番予防したい犬のウイルス感染症は、正直この3つなのです。

実は、コアワクチンの効果は、子犬のときのブースター接種だけでもかなり長期間持続することが分かっています。

最長で終生免疫を維持できるという報告もあるくらいです。

そのため、コアワクチンはガイドライン上、3年以上の間隔を空けて接種することが推奨されています。

むしろ無意味に毎年接種すれば、ワクチン副反応のリスクがその分増えてしまうので、むやみに毎年接種するのは望ましくないと言われています。

犬のノンコアワクチンは1年で効果が切れてしまう

一方、上記3種類以外の感染症、

犬パラインフルエンザ

犬コロナウイルス感染症

レプトスピラ感染症

に対するワクチンはノンコアワクチンと呼ばれています。

コアワクチンと違って、必ずしも必須ではないワクチンということになります。

それぞれの感染症についてざっくり説明すると・・・

犬パラインフルエンザはケンネルコフ(犬の風邪)の原因となるウイルスです。子犬が咳をしていたらケンネルコフを疑います。

また、犬コロナウイルスは消化器症状を起こすウイルス。単独ならば症状は軽度ですが、犬パルボウイルスと混合感染した場合には重篤化します。

どちらも主に子犬で問題になることが多い感染症です。

レプトスピラ症は先述した通りネズミが持っている細菌です。

感染する確率は低いけれど、感染してしまった場合致死率の高い疾患です。これは成犬でも高致死率です。

ノンコアワクチンの効果は、残念ながら1年で切れてしまいます。

ノンコアワクチンを接種するかどうかは、その犬の生活スタイルを鑑みて決めれば良いのですが、

犬パラインフルエンザや犬コロナウイルス感染症はほとんど子犬の病気であり成犬は必須ではない

レプトスピラ症は川遊びや山でのレジャー、川沿いでの散歩が多い犬が、念の為に予防するくらいの意識でよい

と私自身は考えています。

ノンコアワクチンだけ1年1回接種することが難しい現状

それならば、「コアワクチンを3年に1回接種し、ノンコアワクチンは1年に1回接種すれば完璧!」と思いますよね。

理想的なワクチンプログラムは上の図のようなイメージです。

しかし、このワクチネーションプログラム、2022年現在、日本で実践するのは難しいのです。

なぜかというと、コアワクチンとノンコアワクチンが両方とも入った混合ワクチンしか手に入らないから。

ノンコアワクチンだけのワクチン製剤が手に入らないのです。

結局、日本でノンコアワクチンの1年に1回接種を実施しようとすると、コアワクチンも1年に1回接種することになってしまうわけです。

基本的に、ワクチンの回数や種類は、少なく済むなら少ないに越したことはありません。

新型コロナウイルスのワクチンでひとしきり話題になったので、すでに知っている人が多いかと思いますが、ワクチンには副反応のリスクが付き物です。

副反応の重症度は様々ですが、一番酷い副反応はアナフィラキシーショックです。

ハチに刺されたときの反応と同じことがワクチン接種によって引き起こされることがあります。

アナフィラキシーショックが起きてしまうと、急激に低血圧となってショック死することも。

確率はかなり低いものの、0ではありません。

副反応のリスクを最小限に抑えるため、できるだけワクチンの回数や含まれる種類を少なくすることが望ましいとされています。

ですが、それが現在の日本では難しいわけですね。

コアワクチン3種類はまだまだ効果があって接種する必要がないのに、レプトスピラやパラインフルエンザを予防するためには接種せざるを得ないという状況なんですね。

コアワクチンとノンコアワクチンを分けた混合ワクチンの開発が望まれています。

現状ベストな成犬のワクチンプログラム

今の日本において、一番ベストと考えられる犬のワクチンプログラムはこうです。

コアワクチンだけで十分という犬

コアワクチンだけで十分という犬

→ 3年に1回接種 or 抗体価を測って下がっていたら接種

「コアワクチンの中身だけ予防できれば十分です。」という人は、毎年接種する必要はありません。

WSAVAのガイドラインに従うと、少なくとも3年は期間を空けて接種することが推奨されます。

また、3年以上効果が持続する子も中にはいますから、3年目以降は毎年抗体検査を受け、抗体価が下がってきたタイミングで追加接種するのが最適なプランです。

抗体検査を受ければ、ワクチンの効果が続いているのか、消えてしまったのか、分かりますからね。

抗体検査はワクチン接種と同じくらいお金がかかる検査です。

調べた結果、抗体価が下がっていたら、結局またお金を払って追加接種しなくてはいけません。

それならば最初から追加接種しちゃったほうがお得じゃん!

・・・と思うかもしれませんし、そのように飼い主さんに説明している獣医師もいます。

でも、先程述べたようにワクチンにはリスクが付き物。

できる限り接種回数を減らすべきです。

お金はかかりますが、愛犬の体のことを考えるのであれば、抗体検査を受けることを強くおすすめします。

抗体がしっかり残っていれば、その年は追加接種しなくてもOKです。

ノンコアワクチンも接種したい犬

ノンコアワクチンも接種したい犬 → 毎年接種

ノンコアワクチンを接種したい人の1番の目的は、おそらくレプトスピラ病の予防だと思います。

残念ながら、レプトスピラ病は、抗体価と感染防御能が一致しないため、抗体価を測定する意義が薄いと言われています。

抗体検査でワクチンの効果が持続しているかどうかを推し量るのが難しいってことです。

よって、確実に予防するためには毎年接種するしかないということになります。

今後、レプトスピラ病単独、あるいはノンコアワクチンのみのワクチン製剤が出来ることを期待したいと思います。

猫はワクチンの効果が持続しない

猫のコアワクチンとノンコアワクチンは以下のように分類されます。

コアワクチン

猫パルボウイルス(猫汎白血球減少症)

猫ヘルペスウイルス(猫ヘルペスウイルス感染症:猫風邪)

猫カリシウイルス(猫カリシウイルス感染:猫風邪)

ノンコアワクチン

猫白血病ウイルス(猫白血病ウイルス感染症)

猫クラミジア(猫クラミジア感染症:猫風邪)

このうち、猫ヘルペスウイルス、猫カリシウイルス、猫クラミジアは猫風邪の原因となる病原体です。

各ウイルスに対するワクチンの効果は以下のようになっています。

猫のワクチンは犬とは性質が異なります。

ほとんどが猫風邪の原因となる病原体から身を守るためのものなのですが、犬のコアワクチンと違ってワクチンによって強い免疫力が付くわけではなく、効果も長期間持続しません。

接種して数ヶ月後なのに感染して猫風邪症状が出てしまう子もいます。

症状を軽減する効果は確実にありますので、接種の意義は猫風邪の重症化を防ぐことです。

※猫パルボウイルスだけは例外。犬のコアワクチンと同じく、一度ワクチンによる免疫を獲得するとかなり長期間に渡って免疫が持続します。

現状ベストな成猫のワクチンプログラム

猫の場合、以下のように推奨されています。

感染リスクが低い猫 → コアワクチンを3年以上の間隔で接種

感染リスクが高い猫 → パルボウイルスワクチンを3年毎あるいはそれ以上の間隔を空けて接種、猫ヘルペスウイルスと猫カリシウイルスに対するワクチンを年1回接種(特にペットホテルに預けるならその直前が望ましい)

猫クラミジアに感染したことがある猫 → 猫クラミジアワクチンの1年に1回の追加接種が推奨される

感染リスクが低い猫とは、「室内飼育」かつ「1頭飼い」かつ「ペットホテルを利用しない」猫のこと。

感染リスクが高い猫とは、「外へ行く習慣がある」or「多頭飼育」or「ペットホテルを利用することがある」猫のこと。

たしかに上記の②の推奨が守られれば一番いいのですが、猫用のワクチンも犬と同じく色々な病原体がごちゃまぜになっているものしか作られていないため、持続力が弱いワクチンだけを選択的に追加接種することができません。

つまり、猫ヘルペスウイルスと猫カリシウイルスだけのワクチンが存在しないので、パルボウイルス入の3種のコアワクチンを接種するしかないのが現状です。

クラミジアに対するワクチンは5種混合ワクチンにしか入っていないので、クラミジアを本格的に予防しようとすると、結局1年に1回コアワクチン含めて全部接種することになります。

このあたりは、担当医と相談の上、その子に合わせた最適解を見つけるべきかと思います。

個人的には、なるべく感染リスクを減らす環境を整えた上で、3種混合ワクチン(コアワクチン)を3年に1回接種するプログラムが無難なのではないかと考えます。

5種混合ワクチンは、入っている成分が多いだけあって、猫には負担が大きいです。

全然へっちゃらな子もいますが、1日元気食欲が無くなってしまうような子が多い印象。

なるべくなら3種ワクチンで済ませられる方法を考えてあげたいものです。

接種証明書を求められる場合は?

「本当は毎年接種したくないけど、ペットサロンやホテルでワクチンの1年以内の接種証明書を求められるからやっぱり1年に1回接種しないとダメなのかな…」

こんな悩みを抱える飼い主さんがいらっしゃいますが、そんな時は抗体検査の結果を接種証明書の代わりに持っていくことをオススメします。

多くのペットサロンは、「なんとなく」一年に一回接種を義務付けているだけです。

動物病院で1年に1回接種が通例になっているので、それに合わせているのでしょう。

目的はペットサロンに通うペットたちの間で感染症のクラスターが発生することを防ぐこと。

ワクチンが1年以内に接種されていなくても、十分な免疫がまだ残っていることが証明されれば、ワクチンの接種証明となんら変わりありません。(なんならワクチン接種証明よりも確実。)

受け入れてくれるサロンが多いです。

そのような対応をしてもらえるかどうか不安だったり、サロンがそのような対応に慣れていない様子ならば、担当の獣医師に直接サロンへ説明してもらえるか交渉するのも一つです。

まとめ:ワクチン接種の常識は変わりつつある

いまだに1年に1回接種を推奨している動物病院は多いですが、海外ではガイドラインに示された通り間隔をあけての接種が当たり前になりつつあります。

記事中何度も触れてきましたが、なんせワクチンのラインナップが日本では少なく、接種したいワクチンだけを接種することが難しいのが現状です。

これからワクチン製剤のラインナップが充実してくれば、もっと最適なワクチネーションプランが選びやすくなるのではないかと思います。

それまでは、上記で解説した方法で、なるべくワクチンの接種回数を必要最低限に抑えるように勤めていきたいものです。

獣医師側ももっとワクチンの接種頻度について真剣に考え直すべきと感じていますが、飼い主様にも知っておいていただくべきことだと感じ、この記事を作成しています。

参考にしていただければ幸いです。

このnoteでは、臨床獣医師として日々動物たちの診療にあたっている筆者が、

エビデンスに基づいた正しい知識

適切な予防医療や病気の早期発見のための知識

疾患を抱える犬猫との向き合い方

を飼い主様にお届けしています。

Twitter(@vets_magazine)でも発信していますので、良かったらフォローして情報収集に役立てていただけたらと思います。

あんじゅブログでは、歯のケアや皮膚ケア、おすすめペットグッズなどを紹介しています↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?