夏の読書記録③「子どもの本とごちそうの話」

あねへ。

昨日、晩ご飯をカレーにしました。無印良品のキットで作るバターチキンカレー。ガラムマサラが付属していたのだけど、それは「クミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、黒コショウ、フェンネル、クローブ、メース、ローレル」でできていました。ガラムマサラ、太田胃酸の匂いだった……なんのスパイス由来の香りなんだろう。

そしてね、ラーエターをかけてみた!

これはいけないねえ。美味しすぎていけないねえ。

カレーが飲み物のようにスルスルと入っていきました。もりもり2杯食べた。これから私もカレーの日は絶対ラーエターを作ります。

札幌は先週末に雨が降って以来ずいぶん涼しくなったけれど、また週末にかけて気温が上がるようなので、インド式レモンスカッシュも試してみたい。マハラジャ体験してみたい。

インドとひと口に言っても、東西南北でそんなに違うものだとは。まあ日本も、北海道と沖縄、東京と大阪では全然食文化が違うから、そういうものなのかもしれないね……世界って面白いね。

さて、この夏の読書記録シリーズ、満を持してこれを出す。

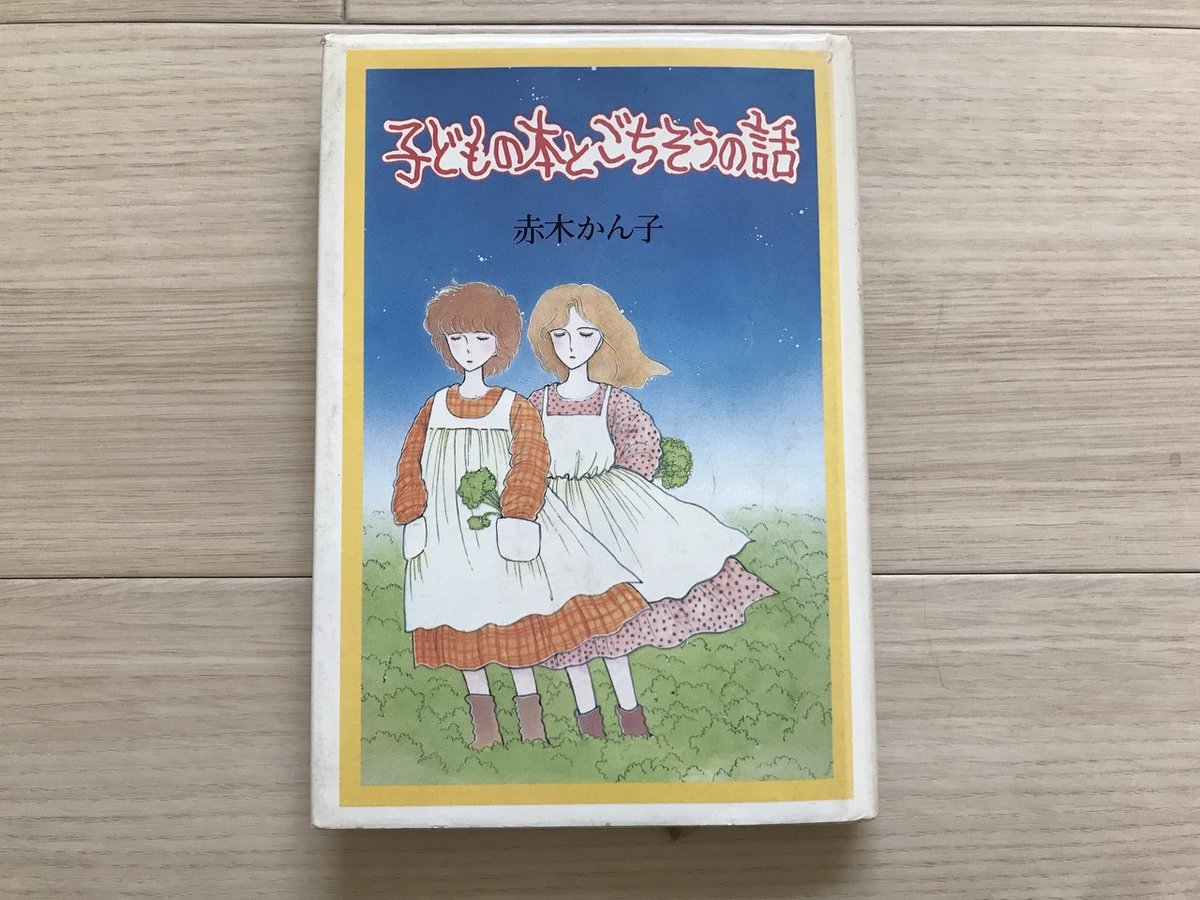

赤木かん子「子どもの本とごちそうの話」径書房、1987年刊。

これは大学の夏休みで実家に帰ってきたあねから紹介された本でした。おいしい本好きの私たち大興奮。

海外の児童文学作品を主として、「本の探偵」赤木かん子さんがおいしい本をたくさん紹介してくださるこの本。読み物としてもブックガイドとしても最高の一冊。

『小公女』のあまパン、『ハイジ』のチーズとパンとミルクの食事、『若草物語』ではエイミーが塩漬けのライム(これについては今も謎だ)をしゃぶり、『ペリーヌ物語』(私は『家なき娘』ではなくこちらのタイトルで読みました)では空き缶でお鍋を作って茹で卵を作るの!

本の中の食べ物は、味も形も未知のことばかり。海外の子どもたちは何を食べているんだ?とあれこれ想像して読み進めるのが本当に楽しかった。そしてもはや冒険だった。私は古い家の隅っこで本を開きながら、ドイツにもフランスにもイギリスにも旅をしていた。

あの頃、「ニクズク」や「ザワークラウト」って何だか知っていた?

「オランダみつば」?「ヒッコリーの実」?何なんだ、それは?

日本にまだ馴染みのないものを翻訳すること、当時はさぞ苦労されたのだろうと思う。だってかん子さんは「グレープフルーツ」も何だかわからなかったって!

私も子どものときにインドの物語を読んで「ラーエター」が出てきたら、頭にたくさんはてなを浮かべながら読み進めて、その後もずっと忘れられなかっただろうな。

ちなみにニクズクはシナモン、オランダみつばはセロリ、ヒッコリーの実はピーカンナッツのことです。つい調べてしまった。

さらにかん子さんは『リンバロストの乙女』のお弁当のシーンを引用している。そこに出てくる「楓糖でかため、ぶなの実の心をふんだんにちりばめたはぜとうもろこしの大きなボール」って何だと思う?私の想像だけど、メイプルシロップで木の実とポップコーンを固めたんだと思うの!ひゃー!メイプル味のポップコーン!

『リンバロストの乙女』、村岡花子訳が河出文庫で復刊されているの知らなかった。読まねば!買わねば!

いまはちょちょっと検索すれば知らないこともわからないことも容易く出てくる時代だけれど(検索して出てきた膨大な情報から自分に必要なものを選び取る技術も大切!)、これは何なのだろうと想像しながら読むことの楽しさは、決して変わらないと思う。

調べて、理解して、身近に感じて、「現実の世界」に知っていることを増やしていく読み方ももちろんある。知らないことを知るのはもちろん楽しいことだし、知っておかなくてはいけない知識やルールもたくさんある。でもわからないまま知らないまま、想像の世界に置いておくのは、その分「想像の世界」を広げることだった。現実と隣り合わせの、私の中にだけあるもう一つの世界。本の形になった物語を、手に取る人それぞれの想像の世界で開いたら、色彩も音も味も、全くそれぞれのものになって、それぞれに味わい深い一行があって、それは全く別の箇所だったりするのでしょう。

子どもの本の良し悪しを大人が論じることは難しい。だって子どものうちに読まなければ刺さらない本、というのも確かにあるから。私は子どもの本が好きな方だと思うけれど、あの頃面白かった本を反芻しているだけなのかも?と思うこともある……。子どもが支持する本こそ、良い本だと思う。そして自分が好きな本に出会うためには手当たり次第に開いてみるしかない。図書館で図書館で、つまみ食いするようにたくさん開いて読んでほしいなー。でも図書館の本はみんなの本だし、本屋の本はまだ君のものではないから、大事にだいじに扱ってよね!

『飛ぶ教室』の前書きを引用し、かん子さんはこう言っている。

おとなというものは、どうしてじぶんの子どものころのことを、あんなにすっかりわすれてしまうのだろう。子どもにだってときどき、悲しいことや、ふしあわせなことがあるということが、いつか、まるっきりわからなくなってしまうなんて。(ちょうどいいおりだから、ここであなたがたに心からお願いしておく。あなたがたは、じぶんたちの子どものころのことを、けっしてわすれてはいけない。わたしにやくそくしてもらえるだろうか。きっと?

って!

だから私はケストナーおじさんにやくそくしたんだよ。けっして、けっして忘れません……ってね。

ああ、私はこれを読んだ15歳のとき、ケストナーおじさんとかん子さんにそう約束しようと思ったんだ。今もう一度、その約束を結ぼうと思います。

悲しいかな、「子どもの本とごちそうの話」は絶版です。どこか復刊してくださる出版社はいらっしゃらないかな!

絶版の本を自分の手元に置きたいときにはぜひこのページを使ってください。日本中の古本屋さんが味方だ。学生のとき、ゼミの先生から教わって以来、何度お世話になったか知れません。夫は長年探していた「オルテガ著作集全8巻(新装復刊)」(1998)をついに手に入れました。

私は一坪書店文庫さんから買いました。きっといつか宮城県石巻市へ行こうと思う。本屋で学習塾なんだって。素敵!

追伸。

2019年の珍プレー好プレーって、「三塁から離れた隙を突かれてアウトになった岡大海」が大賞を取ったよね。日ハム時代から応援してる選手なんだけど、最近は代走か守備固めがほとんどで寂しい。頑張れ岡大海。身体能力が高すぎる故に突っ込んで怪我をしちゃう、食べ物の好き嫌いの多い、オールドスタイルの似合う岡大海をよろしく……と甥に伝えてください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?