ジェーン・オースティンの「高慢と偏見」(BBC版)を資本主義の論理と倫理の視点から見る😳

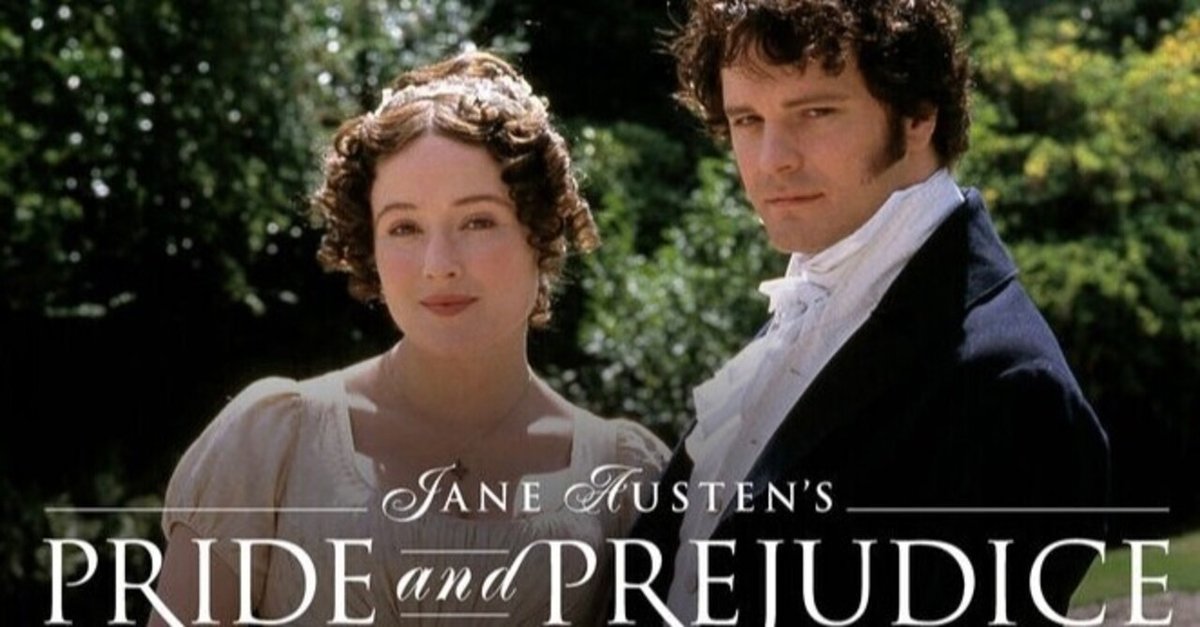

(冒頭写真はmusic.up からの転載)

「高慢と偏見」は若い頃にすでに本で読んでいた。詳細はすっかり忘れたけど、芯が強く才気あふれたヒロインとスノッブで堅物そうなヒーローが、お互いを誤解して見ていたことに気づき愛し合うようになり結婚に至る、という話と記憶している。文章が素敵で、イギリスの美しい田園風景を想像しながら読んだ。

この小説を読んだ時、ヒロインの言動を通して感じたのは、ジェーン・オースティンは自分の生きている時代に不満を抱いていたんだろうな、ということだ。

当時は、女には遺産の相続権がなく、職業を持って働くなどということも認められていなかった時代。女が生きて行くための唯一の方法は、男、それも少しでも条件のいい男との結婚だけだった。物語はより条件のいい男、女を求めて一喜一憂する男女、両親たちを描写している。

現代なら男顔負けのキャリアウーマンになれるくらいの能力を持った女でも男に選ばれることを待つしかないという受動的な生き方しかできなかった。

それは別の小説「いつか晴れた日に」(Sense and sensibility 分別と多感)でも同様である。ヒロインは一家のことを気にかけ母親を支える聡明な女性で、一家の収入が自分の手で得られないことに不満を漏らしていた。

わずかばかりの財産をやりくりしながら、妻に選ばれるのをただ待つだけの女の人生は不本意であり、不安であったろう。特に、高い能力と意識を持った女性であればあるほど。

まず男に選ばれねばならないという生き方。まるで陳列されている商品のようではないか。

本を読んでから数十年(⁈)たった頃、BBC版「高慢と偏見」全3話に出会った。本を読んだ時に私が想像していた通りの映像だった。ヒロイン、エリザベスを演じた女優にはちょっと不満が残ったけど・・・。相手役のマーク・ダーシーは私のイメージにぴったりの俳優だった。コリン・ファース以外、マーク・ダーシーにピッタリの俳優はいないと思った。

余談になるが、その後「高慢と偏見」へのオマージュとして作られた「ブリジット・ジョーンズの日記」でもマーク・ダーシーがその名前のまま登場し、コリン・ファースが再度演じた。あの時のマークがそのまま現代に蘇ったようだった。

ブリジット・ジョーンズの作者は、マーク・ダーシーというキャラクターが大好きなんだということが十分に理解できる。だからこの作品でもイメージそのままにコリン・ファースを起用したのだろう。

この作品でのマークもスノッブで、ブリジットに誤解されるという展開は同じだが、ブリジットはエリザベスと違いちょっとおバカさんでドジなのだが、そこが可愛いと言った設定。

閑話休題。

さて、前述した「まず男に選ばれねばならないという生き方。まるで陳列されている商品のようではないか」と私が書いたことは、ジェーン・オースティンの小説の底流に流れている思いなのではないかと感じている。

彼女は、娘たちの美しいラブストーリーを描いているが、その実(これが物語の本質ではないかと思うのだが)、娘たちの結婚を通して一家の将来的な財政の保証をいかに得るかという点にも着目している。

(母親が必死に画策したり、説得したりするのは、もちろん娘の幸せな結婚のためであるが、同時に一家の経済的な保証を得ることは、一大関心事でもあったはずだ)

そんな時、私の興味を引く記事に出会った。なんと書いた人は、経済学者の岩井克人氏である。「高慢と偏見」を経済学の視点で解説したものである。

小説「高慢と偏見」19世紀の英文学が示す資本主義の倫理(2001年 朝日新聞「思潮21」岩井克人から) 以下概要:

ーこの小説は、結婚市場という場で若い娘が自分を商品としてどのように「売って」行くかを描いたものである。(「ホー、そういう見方もあるんだ」🤔)

娘たちは、男に求婚されなければならない。つまり「売れなければならない」

資本主義の論理そのままに。

しかし、ヒロイン、エリザベスは「売れなければならない」自分を「売らない」という選択をする。しかも二度も。

一人目はあまりに俗物的な男だったから。二人目のマーク・ダーシーに対しては、彼の「高慢」故である。彼は優れた出自と容姿を持つ自分は、最高の「買い手」であると自負している。だから「売れなければならない」娘ならば、誰でも自分に売るだろうと決めてかかっている。

それ故に、エリザベスは「売る」ことを拒否する。エリザベスは、「売れればよいというものではない」という倫理感を持って、マークの求婚を断る。

その時マークは自分を最高の買い手と見なさない娘がいることに衝撃を受ける。「売れなければならない」という論理を超越し、「売れればよいというものではない」という倫理を持つ娘が存在するとは思わなかったのだ。

彼は、自尊心を持ち自己を確立した、倫理的存在として、女を見てこなかったことに気づく。マークは自分の認識を改め、エリザベスを一層愛するようになり、再度求婚し受け入れられる。

「ニ世紀も前に書かれたこの小説は、まさに徹頭徹尾「女性向け」の小説であったことによって、すべてが「売れなければならない」という論理に対し、「売れればよいというものではない」というそれを超越する倫理の存在を示すことができたのです。『高慢と偏見』は面白く、楽しく、そして「偉大な」現代社会の倫理の書です」

「高慢と偏見」をこのように読み解くなんて、すごい。目からウロコです。自分にはまだまだ「見えないことがある」と実感した次第です。