『愛にイナズマ』感想文〜美しき家族愛がインチキカルトへと反転してゆくメチャコワ宗教ホラー😱

これまで石井裕也監督の映画を見るたびに(といっても3作しか見ておらないのですが)漠然と感じていた違和感の正体がようやっとわかったので、メモがてら書き残しておきたいと思います。

近頃ものすごい勢いで映画を撮りまくっている石井監督ですが、彼の作品からビンビンに伝わってくるのは「社会の不正義に対する怒り」です。腐敗した政治、アベノマスク、コロナ禍、業界の因習、ハラスメント行為、貧困、劣悪な労働環境、国民のモラル低下。それら理不尽な不正義にすり潰された結果、社会が要請してくる正常性の枠から排除されてしまったり、もろもろの欠落を抱えながら生きるはめになってしまった人間を同情的な視点から描き続けている。

もちろんこの時点ではべつになんの問題もありません。似たような映画なら他にいくらでもあるわけですから。ところが、石井映画の主人公からは「社会から爪弾きにされながらも健気に頑張るワタシに酔っている感じ」や「気色の悪い自己憐憫」みたいなものを毎回のように感じてしまうんですよね。交通事故で夫をなくしコロナ禍によって事業の破綻を余儀なくされ仕方なく風俗で働きながらひとり息子を育てる『茜色に焼かれる』(2021)のシングルマザーや、若い作家のクリエイティビティを理解できない映画業界のお偉いさんに自分の企画を横取りされた本作『愛にイナズマ』(2023)の花子やなんかはその典型例と言ってよいでしょう。

それにしても、なぜ彼の映画の主人公を気色悪く感じてしまうのか。なぜ彼の生み出した主人公にいまいち共感できないのか。その原因は、主人公を苦しめる社会的不正義の描かれ方があまりにも記号的かつ図式的すぎるからではないか。そのことを象徴するエピソードが本作のファーストシークェンスにあります。ビルの屋上に立った自殺志願者にむかってスマホのカメラを構えた野次馬たちが「死ねよ」だの「早く飛べ」だのといって煽っている。目撃者のひとりであった花子はそのもようを自作映画の助監督に話すのですが、彼は「普通の人がそんなことをするはずがない」「そんなの普通じゃない」といってまともに取り合おうとしない。助監督の性善説に根差した信念と、花子の性悪説に根差した信念とがぶつかり合った会話はまったく噛み合いません。そして最終的には立場の弱い花子が折れるはめになってしまう。自殺志願者にむかって飛べだの死ねだのと囃し立てる民衆の不正義と、狭隘なものの見方でもって正常ではないものを否認しようとする助監督の不正義とがここでは重ね合わされています。ところが、その描き方があまりにもわざとらしすぎるんですよね。本作の作り手は、民衆や助監督を「主人公を悲劇のヒロインとして成り立たせるための記号的な悪」として単純化してしまっているのです。

石井裕也という人はこうやって、社会から疎外された犠牲者としての主人公を、社会的な不正義を体現する悪役にぶつけることで彼/彼女たちの悲劇性を際立たせ、「むかつくやつらに負けずに頑張っているワタシ」感を演出することに腐心している。この図式のあざとさこそがまさしく冒頭に述べた違和感の正体であったのです。そこには、社会的弱者を描こうとする映画作家が往々にして社会的弱者ではありえないことに起因するパラドックスのようなものもあるのではないかと思います。

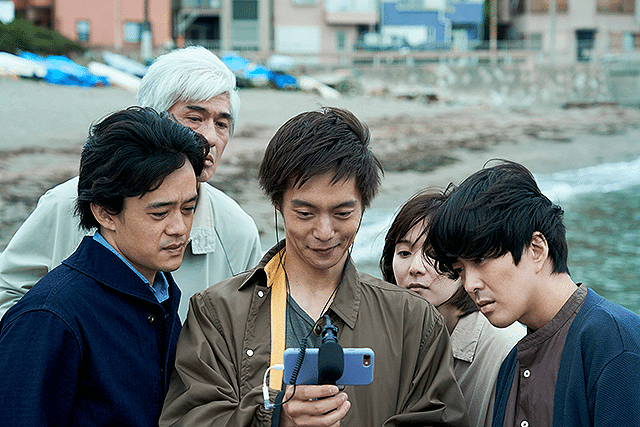

さらに本作に関していえば、わざとらしすぎる社会的弱者の描写以上の問題を孕んでいるようにも思えるのです。花子と正夫のゆる〜いラブストーリーの様相を呈していた物語は中盤へきて、佐藤浩市演じる父親を長とする折村一家が、機能不全の状態から少しずつ立ち直ってゆく物語へと変奏されます。ところがここへ至ってもなお、石井脚本の「社会的不正義=悪vs社会的弱者=善のワタシたち」という構図はいっさい揺るぐことがない。教条的なルールを振りかざし続ける店員(いねえよこんなやつ)の融通の効かなさに一家総出で立ち向かう携帯ショップでのくだりや、自らが用いた詐欺の手法を聞こえよがしに喋りまくる半グレ集団(いねえよこんなやつら)にこれまた一家総出で殴り込みをかける海鮮居酒屋でのくだりがわかりやすいのではないでしょうか。先ほどまで悲劇のヒロインを演出するために使われていた手法が、今度は家族の絆を結び直すために使われておるわけです。

折村ファミリーは携帯ショップや海鮮居酒屋で手痛い敗北をこうむったものの、そのことによって少しずつ立ち直っているように見えます。しかしよくよく考えてみてほしいのですが、思想的に相容れない相手にぶつかったいちコミュニティの成員たちが同じ挫折体験を共有することによって集団内における結びつきを深め、思想を先鋭化させてゆく…というこのプロセス、これはエコーチェンバーやカルト宗教のメカニズムそのものなのだと言っても過言ではないのではないでしょうか。少なくとも俺個人としては、彼らの置かれた状況を「家族愛」だの「壊れた家族の再生」だのといったポジティブなワードで表現することにためらいを覚えてしまう。

エコーチェンバーやカルト宗教のもっとも顕著な特徴、それは「仮想敵」という名の薪をくべ続けなければ存続できないところにあります。たとえば統一教会なら共産主義やサタン、ネトウヨなら中国や韓国、阪神ファンなら読売ジャイアンツ、といった具合に。それらはあくまで仮想の敵なので、必ずしも実体を伴っていたり悪さをしていたりする必要はないし、もっといえば戦って勝つ必要すらない。何かしらわかりやすい敵をでっち上げて憎み、「俺たちは正義で、奴らは救いようのないクズなんだ」ということを確認することでもって成員同士の連帯感を強めるのが最大の目的だからです。本作『愛にイナズマ』の一家もその例に漏れず、社会的な不正義の現れであるショップ店員や半グレを憎むべき当座の敵として設定し、絶えずファイティングポーズをとり続ける、そういういびつなやり方を通すことでしか家族の絆を見出せないわけです。

石井監督自身、社会から疎外されて傷ついた弱者に共感をもち、彼らが寄り集まって連帯するさまを本気で描きたかったのかもしれない。なんだけど、実際に出てきたものは理想とはまったく逆で、自分たちの思想とは折り合えない社会との断絶をいよいよもって深めていく先鋭的なカルト集団でしかない。一家の行き着く果ては、陰謀論者や◯アノンといった、他者との対話を徹底的に拒絶して殻に閉じこもり、かえって社会の中で孤立してしまう道以外にないのではないか。そんな石井的エコーチェンバーが極点に達するあのラストシークェンスの気色悪さに耐えられず、うっかりゲボを吐いてしまったことは言うまでもありません🤢→🤮

⭐︎3.0点(5.0点満点)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?