最近見た映画メモその2〜『ドミノ』『ロジャー・ラビット』『ガンヘッド』

文句ばっかりでスミマセン…😔

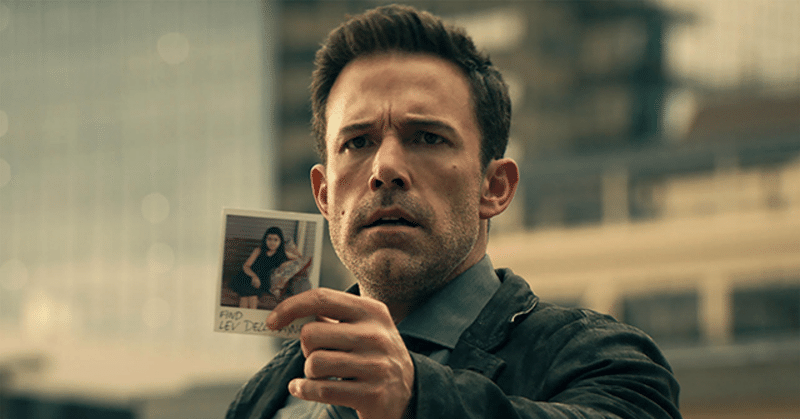

『ドミノ』(2023)ロバート・ロドリゲス

「いま見ているのは現実なのか?それとも虚構なのか?」と問うていった結果、最後に残るのは「そもそも映画自体が作り物なんだからそんなもんどうでもいいだろ」という感情だった。

俺はもともとロバート・ロドリゲスという監督がニガテで、画面作り、役者の演出、脚本、倫理観、そのすべてが受け付けないのだけれども、ロドリゲスが新境地を開拓した本作『ドミノ』(2023)においてもその印象はまったく変わらなかった。それどころか去年公開された映画の中でもワースト級にひどかったのではないか。

映画評論家のてらさわホーク氏はこの作品のことを「下町のインセプション」と評したそうだ。言い得て妙だと思う。アメリカとメキシコの国境を股にかけた大スケールのSFスリラー映画…なのかと思って蓋を開けてみたら、京成立石駅前のきったねえ飲み屋で酔っ払いのおっさんがぶっこいてる心底どうでもいいヨタ話だった、みたいな。

そう、この映画を一言で表すなら「どうでもいい」のである。かつて俺は、途中まではめっちゃ面白かったテレビアニメ『ワンダーエッグ・プライオリティ』(野島伸司が脚本を書いていた)の感想を書いた時に、SFとオカルトの絶望的な食い合わせの悪さについて指摘したことがあった。今回でいえば、「いま見ているのは現実なのか虚構なのか」というSF的(サイエンス・フィクションというよりはスペキュレイティブ・フィクションのほう)な問いを成り立たせるために、作り手の側はその根拠として「ヒプノティック(ようは催眠術)」というオカルト的な道具立てを用意してきたわけだけど、そのヒプノティックとやらがあまりにもなんでもアリすぎるがゆえに、途中でどうでもよくなってしまうのだ。こんなもんお前らのさじ加減次第でどうにでもなるじゃん、と。

もうひとつ致命的なのが、「虚構と現実の境目が判然としなくなる」という世界認識のなかでもってハッピーエンドへと向かうプロットを展開してしまったことだ。ここでちょっぴりネタバレしてしまうと、主人公の娘の失踪で始まった本作の物語は、主人公が娘と再会することで幕を閉じる。けれども、ひとたび現実認識の曖昧さを劇中に導き入れてしまった以上、「いま見ているのが現実なのか虚構なのか」という問いをやめてしまうことは決して許されない。ハッピーエンドで終わってしまってはならないのだ。いちおうエンドクレジット後にそのことを示唆する一幕があるにはあるのだが、そんなはなから分かりきったことを「どや?驚いたやろ?」みたいに言われてもねえ…。

『ロジャー・ラビット』(1988)ロバート・ゼメキス

アニメーションと実写映画をクロスオーバーさせたおそらく最初期の作品であろう『錨を上げて』(1945)から43年、アニメのもつアニメーション性や平面性を実写映画の中に有機的に組み込んでみせた本作『ロジャー・ラビット』(1988)の達成は公開当時、たいそうエポックメイキングなものだったと思われる。たしかに、人間が住む現実世界とアニメーションの住人が住むトゥーンタウンとがシームレスにつながっている、という設定はいま見ても非常にユニーク。なんだけど、俺がこの映画にモヤモヤしてしまうのは、そこに普遍的な差別の構造や権力勾配の問題が思いがけないかたちで露呈してしまっているからだ。

一見したところ人間とトゥーンが仲良く共存しているかに見えるこの世界には「人間>トゥーン」という強固なヒエラルキーが存在している。たとえば、トゥーンたちは人間をエンタメで楽しませたり、人間を運搬したり、とようするに何かしら「人間の役に立つこと」をすることでようやっと存在を許されている。さらにこれはちょっと例外的なのだが、一部の悪い人間は裁判を通さずにトゥーンを好き放題処刑したりやなんかもしている。結局このヒエラルキーは大団円で終わるラストにいたっても一切揺るぐことがない(それどころかトゥーンタウンが人間の裁量で生かしたり潰したりできるものだったことが判明して空恐ろしくなる)。本作を見ていて真っ先に思い浮かんだのが、Cygamesの大人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』だった。あのプリチーなウマ娘たちもふだんはトレセン学園という名のゲットーに隔離され、本番のレースで人間サマを楽しませるほんのわずかな瞬間にのみ人間界への越境を許される。ウマ娘は人間と対等に交流してはならない。彼女たちは明らかに被差別階級なのである。

ここで本作の監督ロバート・ゼメキスが熱心な白人至上主義的思想の持ち主であったことを思い出してみるなら、人間サイドを白人に、トゥーンサイドを黒人に、という風に読み替えることもできる。1960年代のアメリカ南部にあった黒人差別の実体を描いて、2019年のアカデミー賞作品賞を受賞した『グリーンブック』(2018)を思い浮かべてもらえばわかりやすいと思うが、そこでもやはり黒人はご主人様である白人に奉仕する時にだけ存在意義を認められ、それ以外の時間は白人の目の届かない場所に隔離されていた。当のゼメキスがこの構図にどれだけ自覚的であったのか、今となっては知る由もないのだけれど(調べたらまだ生きてた🙄)。

『ガンヘッド』(1989)原田眞人

東宝と機動戦士ガンダムシリーズでおなじみのサンライズがタッグを組み、河森正治がメカデザインをつとめた「世界初の実写巨大ロボットムービー」。当時はそういう触れ込みで公開されたそうなのだが、これが想像を絶するレベルでつまらなかったので取り上げておきたい。

西暦2025年。太平洋に浮かぶ無人島でロボットを生産するコンピュータ「カイロン5」が突如人類に宣戦を布告。人類は「ガンヘッド」なるロボットを使ってカイロン5の鎮圧に乗り出すも、あえなく失敗する。そこから十数年、髙嶋政宏率いるトレジャーハンターとはぐれ者の外タレが島にやってきて取ってつけたような恋愛沙汰やガンヘッドの修理などに及んだあげく、見事カイロン5を撃破する…というお話らしい。鑑賞中は意味不明すぎて微塵も理解できなかった(笑)。

俺は1990年代の生まれなので、この映画が作られた時代の空気感はわからない。しかし小松左京の映像化作品をはじめとする国産SF映画を見るたびに、当時の日本人が抱えていたであろう異常なまでのオブセッション、すなわち「外国コンプレックス」や「英語ができないコンプレックス」のようなものを痛々しいほど感じてしまうのである。俺たちだって海外に通用するコンテンツを作れるんだぞ、ゼニを稼ぐことだけが能じゃあないんだぞ、ということを誇示するために、ろくすっぽ演技のできない俳優を海外から連れてきて主演に据えたり、登場人物にやたらと英語のセリフを喋らせたりするわけだ。その時点で早くも辟易するのだけれど、本作『ガンヘッド』(1989)がさらにダメダメなのは、高嶋政伸ら日本人キャストの発する日本語のセリフと、外国人キャストの発する英語のセリフ(および日本語字幕)がまったく噛み合っておらないところ。英語ができない俺のような観客は前者が喋るのを耳で聞き、後者が喋るのを目で読まねばならない。これが思った以上に苦痛で、映画を視聴する上でのノイズになってしまうのだ。それでいて物語には外国人のキャストを出したり、登場人物に英語のセリフを喋らせたりする必然性が存在しないものだから、何のためにこんな設定にしたんだろう、と思わず頭を抱えてしまった(当の登場人物たちは英語と日本語で問題なくコミュニケーションを取れているというのがまたむかつく)。

物語の中盤では外国人キャストが一旦退場し、高嶋政伸の独擅場と化すのだが、これが今まで以上にツラい(笑)。コロコロコミックの熱血主人公みたいなくっさいセリフをとんでもない棒読みでもってブツブツブツブツぶちまくる。ここにも70〜80年代のSF映画や政治的な映画に特有の欠陥がある。演者が自分に与えられたセリフを信じておらず、作り手の独りよがりな思想やテクニカルタームをただただ垂れ流すだけのスピーカーと化してしまっているのだ。

ちなみに、この映画の全編にわたって見られた「外国コンプレックス」は姿を変えて現代のエンタメのなかにも息づいている。外タレや英語のセリフに頼るのではなく、「箔付けのために海外ロケに行く」というかたちで。近年の作品でいうと、海外ウケを狙って大規模な海外ロケを敢行するもあえなく爆死してしまったTBSのドラマ『VIVANT』や、俳優にウユニ塩湖を歩かせるとかいうゼロ年代深夜アニメのオープニング映像みたいなセンスが光った『四月になれば彼女は』(2024)などがその典型例だろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?