♯16 算数の授業開き

16回目の投稿となりました、天治郎です。既に学校が始まっている自治体もあると聞きます。しかしながら、算数の授業開きは「月曜日」という方もいるのではないでしょうか?また、10日が始業式で、算数の授業開きをこの土日に考えようという方もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、「①2年生向け」、「②3年生以上向け」、「③6年生向け」の算数の授業開き例を御紹介します。特に興味のある部分を読んでいただければと思います。

(1)2年生向け(数の石垣)

本時で扱う教材は、「数の石垣」です。「数の石垣」は、隣り合う2つの数を加えて、上の段に書くという極めて単純な仕組みでできています。数値の与え方によって、たし算の問題やひき算の問題にすることができます。また、仕組みは単純なものの、そこには多くの数学的な規則性が潜んでいます。規則性を追究する中で計算の習熟を図ることができる教材でもあります。

今回は、「3段目(頂上)の数は1段目の3つの数の和に〇加えた数になる」という規則性を仕組んだ「数の石垣」を、2年生の算数の授業開きとして位置付けます。尚、1年生の授業終いにも使えます。

導入では、0~9の数のカードと3段の「数の石垣(1段目の真ん中の数が「1」)」を提示します。1段目の真ん中の数が「2」や「3」になるものもあることを示した上で、「けいさんぴらみっどを埋めてみよう。」と投げかけます。児童の入れたい数を問い、1段目の左と右に入れる。例えば、図1のように1段目を埋めるとします。

児童との対話を通して2段目及び3段目の数を確認していく中で、児童は「数の石垣」の仕組みを理解していくでしょう。尚、この際行われる演算はすべてたし算です。実態に応じて同様の活動を2、3回繰り返すようにします。ここでの数値の置き方によっては,上述した通りたし算だけでなくひき算の活用もできます。しかしながら、本時ではたし算の活用に焦点化して授業を行います。

次に、「けいさんぴらみっどゲームをしよう。」と投げかけます。1段目の3つの数の和より3段目の数が大きければ教師の勝ち、同じであれば児童の勝ちというルールです。1段目の真ん中の数を1以上に設定した場合,児童が勝つことはありません。1段目の真ん中の数が「0」の場合のみ同じとなり,児童は勝つことができます。子どもは、低学年の子どもはなかなか「0」を入れようとしません。ここが、教師のしかけになります。

ゲームをすれば必ず教師が勝つことに対して、「先生がいつも勝っちゃう。」、「ずるい。」等と反応することが予想されます。そこで、「たまたまじゃないの?」と問い返せば、「たまたまじゃないよ。だってね、…。」と、偶然ではない理由を、数(1段目の3つの数の和)と数(3段目の数)の関係に着目し帰納的に説明する姿が期待できます。さらに、「どうしていつも+○(-○)になるの?」という問いが生起されることもあるでしょう。その際には、2年生なりの言葉で、演繹的に考え説明する姿を期待してもよいかもしれません。

最後に、1段目の真ん中の数を「0」にすることで児童がゲームに勝つことができることを明らかにします。これは教師が問わずとも、勝つための方法を追究していく中で、自ら条件を変えて発展的に考えるでしょう。さらに、導入で提示したシツエーションから自ら事象に働きかけ「真ん中の数が「2」のぴらみっどだったら…。」と、さらに発展的に考える児童の姿も期待したいです。

(2)3年生以上向け(ひき算Magic)

これは、2桁ー2桁のひっ算を学んでいる学年から活用できる教材です。つまり、授業開きであれば3年生から、通常の授業に組み込むなら2年生から活用できます。また、この教材のよいところは、桁数を増やせば何年生でも対応できるところです。

私は、この教材を、元筑波大学附属小学校副校長の細水保宏先生の授業を直接拝見して学びました。それ以来、算数の授業開きの定番となっています。

条件と手順は、以下の図3~図6の通りです。

初めて行うと、どよめきと「えっ?」という呟きがたくさん聞こえます。「もう1回当ててみようか?」というと、チャレンジしたい子がほとんどになります。

2・3回繰り返すと、「なんで先生はいつも当てられるの?」、「何か絶対に秘密がある!」と、子どもたちが言い出します。教師のしかけにより、子どもの問いが生まれる瞬間です。

さて、読者の方はこのMagicの秘密に気付いたでしょうか?この計算に隠されたきまりは、「差の各位の和が必ず9の倍数になる」というものです。2桁であれば9、3桁であれば9か18、4桁であれば9か18か27になります。

3年生であれば2桁、4年生であれば3桁、5・6年生であれば4桁でやるとよいでしょう。ただ、4桁でやってみるとなかなか子どもたちは気づけません。そこで、「どうしたら簡単に考えられそう?」と問い返してみると、「もっと少ない桁数でやってみたい」等と言い始めます。「単純化」は、算数においてとても大切な考え方です。

この教材も以下の図7のように、様々な数学的な見方・考え方が働きます。

(3)6年生向け(対称な図形)

最後は、6年生向けです。教科書の単元を使ってそのまま授業開きをするパターンを御紹介します。扱う単元は、対称な図形です。東京書籍、啓林館、大日本図書の教科書を使っている自治体は活用できると思います。

図8は、実際に授業参観(厳密に言えば授業開きではないですが…)で行った際の板書です。

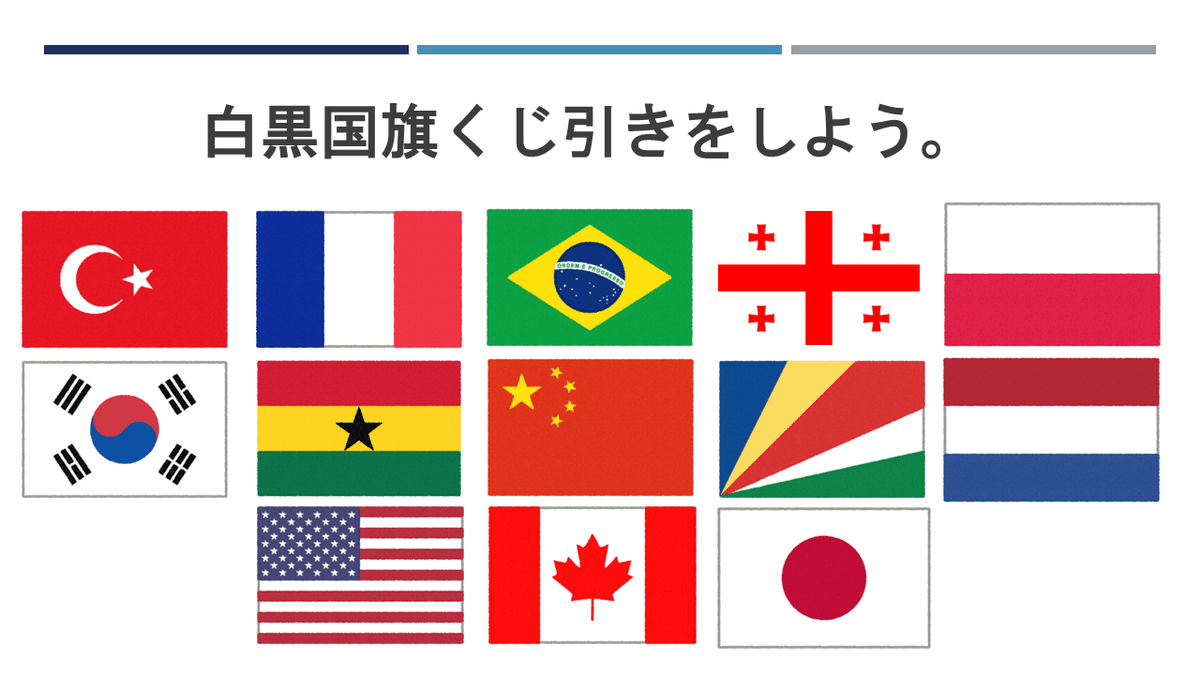

まず、図9のように、黒板中央に問題文を書き、いくつかの国旗(白黒)を貼ります。画像は白黒でないのは御愛嬌。

この状況を提示されたことで、子どもたちの知的好奇心がくすぐられます。「算数なのに国旗?社会じゃない?」と言う子もいました。

この国旗の裏には、「あたり」か「はずれ」と書いてあります。「どれがあたりで、どれがはずれだろう?」という問いを子どもたちはもつはずです。1回やってみて「あたり」だったとしても、わからない子が多いでしょう。この「わからない」という気持ちに共感させながら、自ら「もう少しくじびきをやってみたい」という気持ちをさらに引き出します(図10)。

4・5回繰り返すと、くじの仕組みが分かってきます。直観で、「一本の直線に対して両側にある、対応する点、対応する辺の長さ、対応する角の大きさが同じであるかどうかに着目する数学的な見方」が働いているのです。これを言語化し、顕在化し、学級で共有することが大切です。

仕組みがわかってきた子が増えたところで、「では、あたりをひける人?」と問います。韓国やトルコ、イギリスあたりに、子どものズレが生まれます。このズレが子どもの問いになるのです。

この後、韓国の国旗(私が言った授業では韓国の国旗でズレが生まれました)がはずれである理由を明らかにした上で、他の国旗も分類していきました。「あたりを引ける人?」「はずれを引ける人?」などと問いながら、結果が出た際には必ず「どうしてそれを選ぼうと思ったの?」と問い返しました。そうすることで、数学的な見方を言語化して顕在化し、共有化していったのです。「真っ二つに折った」、「左右対称」や「上下対称」、「折るとぴったり重なる」、「合同」という言葉は、児童のこれまでの経験や学びから述べられた数学的な見方であり、線対称の性質なのです。これらをもとに、線対称の定義を行いました。線対称や対象の軸自体は教師が教えるべきことですが、これらを導く過程自体は児童が考えるべきことです。

さらに全ての提示した国旗を分類した後に、スイスの国旗を提示しました。すると、何人かの児童が「大当たりだ!」と言いました。周りの子は初め、「えっ?」と戸惑っていましたが、少し時間が経つと、「なるほど!」「わかった!」と言い始めました。対象の軸がが一本ではなく、4本あることを見いだしたのです。すると、「じゃあ、中あたりもあるんじゃない?」とこれまでの結果を、見直す発言が出てきました。このように児童は問い続けていったのです。

この授業でも、図11のような数学的な見方・考え方が働きます。

点対称の導入(図12)でも、同様の授業を行うとかなり盛り上がります。

(4)終わりに

今回は、算数の授業開きの教材を3つご紹介しました。いかがだったでしょうか?

大事なことは、目的です。何のために我々教師は、授業開きを大事にするのでしょうか?

この先生の授業は、知的で楽しいぞ!

この先生はちょっと違うぞ!

と、子どもたちに授業開きで思ってもらえたら最高ですね!その中で、算数授業での学び方を価値付けていきたいものです。

ここまでお読み下さり、ありがとうございます。御意見・御感想等、御待ちしております。皆さんも素敵な授業開きをできますように!

【参考文献】

藤井斉亮ほか(2019).あたらしいさんすう1②.東京書籍.

藤井斉亮ほか(2019).新しい算数6.東京書籍.

文部科学省(2018).小学校学習指導要領解説(平成29年告示) 算数編.日本文教出版.

山本信也(2006).子どもがやめられなくなる計算の授業をつくろう.山本信也編,ドイツからやってきた計算練習 数の石垣.東洋館出版社.

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?