一冊の本を巡って―スミス生誕300年に寄せて

去年2022年の暮れから、のろのろと一冊の本を読み直している。300ページほどの、小さな活字がびっしり詰まった英語の本である。やっと全体の1/4程度まで進んだ。ご丁寧にと思う向きもあるかもしれない。確かに数寄者な行為であろう。しかしこの本には私なりの物語がある。そう、貧しくも物語というのが適当だと思うから、この言葉を使ったのである。

この本は手に入れて以来、常に私の手の届くところに置いていた。そのくせもう数十年、てんで読もうとしなかった。英語の本だからというので気後れしてしまっていたのもあったが、これを読むだけの時間が、これまでほぼ全く取れなかったということ、この数年の心身の健康がすぐれずに放っておいたということもあった。それなのに一度も手放すことはなかった。また、引っ越しやらなんやらの時に散逸することもなく済んだ。私は人知を超えた縁とか霊的なものとかはあまり信用していないけれども、この本のことを考える時、つい特別な力があるのではと勘ぐってしまいたくなる。

私は今から、この本の事、この本を手に入れた経緯について、何故長きにわたってすぐに読もうとしなかったのかを、ここで書き出してみようと思う。果たしてこの閑文字がどれほどの人の目に留まるのか、ちょっと計りかねる。見方によっては恥さらしな内容でもあり、また単純につまらない雑文ともいえる。ロクに読まれぬまま、ずっとnoteを漂い続ける可能性極めて大である。それもまた仕方ないと思いつつ、あえてここに書き出そうと思ったのは、今年2023年はアダム・スミス生誕300年の節目の年というきっかけができたからである。この本はそのスミス研究の一冊なのである。スミスにまつわることなら、正面切ってスミスを扱えばよいではないかと難じられるかもしれないが、私はスミス研究者でもなければ経済学史研究者でもない。この道には全く疎い。学会の事もまるでわからない。そんな者に人類史にその名を刻むスミスを、正面切って語れる度胸などない。私にはスミス生誕300年の機会に、一冊のスミス研究書を枕に、私の歴史の一断面を語ることしかできないのである。つまらない人生を送ってきた私にも語れる歴史があるのではないか。僭越にもそう思ってしまったのである。これを読んでいただいた人の中に、こんなポンコツな奴でもどうにか生きていられるのだ、こいつのやってきたこと、なかなか面白い、そう思っていただければ私の願いは叶えられたことになる。それはもしかしたら10年先かもしれない。30年先かもしれない。いや永遠に来ないかもしれない。それでも良い。こうやって書き残しておけば、noteという媒体が存続する限りこの閑文字は私が死した後も生き続けるのである。但し、ここで前もってお断りしておきたいのは、なにぶんあの時代から年月を経て記憶が消え去ってしまっているのはもちろん、残された記憶そのものが事実とは異なった形で脳内に刻まれてしまっている部分もかなりあるだろうということである。今回稿を起こすにあたって当時の資料を探してみたのだが、私の悪い癖というべきか、はたまた家の環境がそうなのか、殆んどまともなものが出てこなかった。だから以下の記述の大半が私の危なっかしい記憶だけを頼りに進行することになる。ご寛如をいただきたいと思う。

では、そんなスミス~経済学史の研究者でない私が、何故こんな英語で書かれた専門書を、ということになる。そこへ行く前に、この本について、ごく簡単に触れてみたい。

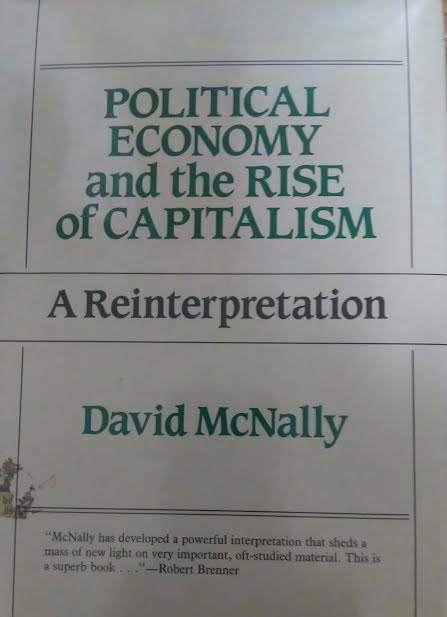

著者と正式な書名をここにあげておこう。

David McNally, Political Economy and the Rise of Capitalism A Reinterpretation(University of California Press,1988)

著者の名前はデヴィッド・マクナリーと読めばよいのであろうか。書名を訳せば『政治経済学と資本主義の成立―一つの再解釈』となるのか。翻訳が出ていればもちろんそこに採用された書名を記したが、原著の公刊時から今日に到るまで翻訳版は出ていないようである。以下、著者は敬称略、書名は『成立』と記すことにする。

著者のデヴィッド・マクナリーについては、カルフォルニア大学に1988年当時奉職していた人という以外、全く知らない。原著が学会の間でどんな評価を得てきたのかも全く知らない。調べればもっと出てくるかもしれないが、今の私にはそれらを知る価値を有さない。だから構わずに放っておくのである。横柄なことを書いてしまったが、本音なのだから仕方がない。

内容は、語学力の乏しい私ゆえ、正確に読み取っているとは到底言えないが、あえて極めて乱暴に、簡単に言ってしまえば、経済学―本書では政治経済学と専ら語られている―の草創期、当時の経済学者らはこぞってすべての産業のうち農業を最も重要なものとしてとらえ、農業を制すればその国の経済は全て上手くいくと解釈していた、スミスの『国富論』も例外ではない・・・・、というのである。

読み始めたばかりの時、私はまだ頭の空っぽなガキであったから、へえそんなものなのか、そういう見方もあるのだなあと能天気に感心してばかりしつつも、中身の英文がちんぷんかんぷんで一つのフレーズを訳すたびにウンウン唸っているばかりであったが、今になって『国富論』の内容と照らし合わせてみると、さてどうなのであろうかなと、突っ込みたくなる気がしてくるのである。

確かに、『国富論』には18世紀当時のイギリス農業の風景が多く描きこまれているが、本書で言っているような、農業至上主義的な論は唱えていないであろうと思うのである。スミスの諸産業への目配りは公平というか、変に農業ばかりに偏った議論は展開していない。彼の経済観は大体においてコスモポリタン的なのである[i]。18世紀(のヨーロッパ)にあっては諸産業の中でも第一次産業のパーセンテージは後の20世紀や21世紀に比して圧倒的であったのは自明であり、農業を主体にして語る傾向があるのは自然ではあるだろうが、それを当時の経済学者たちはみな、農業至上主義であったと解釈するのは無理があると思える。

加えて、ウィリアム・ペティやピエール・ル・ペザント・デ・ボワギュルベール[ii]は経済活動において、流通よりもまず生産について考察するところから始めた、とする論にも首をかしげたくなる。全く生産への関心がなかったわけではないだろうが、スミス登場以前の経済学は、まずは流通ありきであった、というのが私の(勝手な)意見である。『国富論』の経済学史上の意義の一つは、まず生産という観点から経済の考察を始めたところにある[iii]。その視点をさらに先鋭化し、まず経済を語るには商品の分析だという地点に達したのがマルクスであり、『資本論』、というわけである。

ただ、著者マクナリーがこのような、ある種専断的な態度を取ったのは、本書の冒頭でも述べられているが、公刊された1980年代当時の地球環境/資源問題がますます喧しく議論されるようになってきていたことが深く影を落としているからという背景があり、「当時の現行の、つまり1980年代の」経済思想への警告という側面があったことは意識した方が良いかもしれない。

といいつつも、私はこの本から大恩を受けている。それまでろくすっぽ知らなかった経済思想史上の人物をたくさん知ったからである。マルクスが「イギリス経済学の父[iv]」と呼び、「土地が富の母であるように、労働は富の父[v]」の文言を生んだペティ。スミス~リカードのいわゆる古典派経済学登場以前において最も完成された経済理論をつくったと本書で評されたボワギュルベール。近代的企業者―経営者―の概念を創り、「重農主義の父」(ヒッグス)とされるリチャード・カンティロン(『国富論』にもその名が登場する)。他にトーマス・マン(『魔の山』の、トーマス・マンではない)、ウィリアム・テンプル、ジョシア・チャイルド、ニコラス・バーボン・・・・。彼ら創設期の経済学を彩った人たちの労苦と骨折りの累積が『国富論』を生み、その後の古典派~新古典派経済学を、マルクス経済学を、さらにはケインズ経済学を生んだのである。今話題のピケティにセンだって、大元を辿ればこの人たちになるわけで、経済学という知的活動のバトンリレー、その一端を、肯んずることのできない箇所はあるにせよ、本書は味あわせてくれるのである。

さて、本の内容はこれくらいにしておこう。これ以上語る能力を私はとても持ち合わせていないし、専門研究者から「お前の言っていることはでたらめだ!」と罵られるのがおちであろうから。本稿の主題はこの本を入手した来歴である。

最初に言ってしまうが、この本はもともと、私が通っていた大学の、外書購読の講義用テキストとして使われていたものなのである。

今の大学の講義や履修カリキュラムがどうなっているのか全くわからないが、私の時代にはいくつか外書購読と銘打たれた講義があった。経営学やら経済学やら哲学やらの、外国語で書かれた専門書を読んで訳す講義である。英語の講義が一番多かったが、他の外国語もあったと思う。思うというのは、もう卒業してから30数年になり、記憶が朧になっているからである。間違いのない記憶は私が出席したクラスの学生数が少なかったということである。大教室ではなく少人数の、30人も入ればいっぱいになってしまったであろう狭い教室はガラガラであった。人気がなかったのである。人気のない原因は担当の教授にあった。そしてこの教授、ここではK教授と呼ぶことにするが、K教授は私が大学時代に一番多く接した教師であった。さもありなん、私のゼミナール担当の教師だったのである。このK教授に対しては、あえて尊敬的表現は使わない。礼儀がなっていないとお叱りを受けるであろう。もちろん当時表面上はそれ相応の口の利き方をするように意識したけれども、この場でもそういう表現をするのは違和感を感じる。どうもかしこまった表現をこの人に用いると筆の運びが悪くなるのである。

K教授の講義は、どれも人気がなかった。彼は普段の講義で一切出席を取らなかった。教授曰く「出席を強要する講義にろくなのはない。魅力ある抗議は出席を強要しなくても学生は進んで出席するものです」というのであった。つまり、出席点なるものは成績には加算されないことを意味した。成績はあくまでも期末の試験のみによって決まるのであった。試験には持ち込み一切不可。どんな問題が出るか一切知らされない。学生としてはせっせとまじめに講義に出てノートを取り、試験前にはノートの内容を完璧に頭に叩き込んでいなくてはいけなかった。それでは講義はさぞや魅力あるだろうと思われるであろう。そんな自信たっぷりなことを言うのだから、ということになるが、魅力を感じる以前に、講義について行くのに必死であった。彼の使うノートはルーズリーフの、恐ろしく分厚いもので、しかしそれをろくに見ることもなく淡々としゃべるのであった。講義に引用される歴史資料がまたとんでもない量で、よくこれだけの情報量をノートも見ずにとあきれるほどであった。その、すさまじい情報量の講義を無理やり叩き込まれるのだから途中でこちらの頭はじーんとしびれて、ボーっとしてくるのである。しかも1コマの講義時間を目一杯に使う。始業のベルが鳴るのと同時に教室にやって来て、終業のベルが鳴るギリギリまで講義をするのである。他の教師の講義は大概始業ベルが鳴って5分か10分経ってから教師がのんびりやって来て、終業の10分か15分くらいには終わったものである。その上試験の採点は恐ろしくカラかった。論述式の試験で、答案用紙に目いっぱい書かないと点数が付かないのである。いや、単に書くだけではだめである。内容のあるものでなければならなかった。入学して最初に履修した彼の講義の前期試験の点数を、私は未だに記憶している。100点満点中55点であった。今なら不合格になるのであろうが、当時の我が大学は50点が及第ラインとされていたから、ぎりぎりセーフであった。今はどこの大学も及第点は60点以上のようである。及第ラインが今と比べて甘かったから助かったわけだが、それにしたって毎回出席して必死こいてノートを取って、それでこの点数である。さすがにこちらも腹立たしくなり、納得もできかねるわけである。後になってK教授に聞いてみたことがある。

「あの年の学生は、皆、あんな点数だったんしょうか」

教授は「ふん」とせせら笑ってこう宣った。

「ああ、あの年か。君よりいい点数の学生は、一人しかいなかったよ。合格したのは三人だったかな」

ちなみに、この講義の履修届を出した学生の数はこの十倍くらいだったらしい。ということは合格率も十倍であったというわけで、それならデカい顔をしてもいいのかもしれない。

かくのごとくの講義内容に試験内容を誇るK教授であったが、外書購読の講義はどうであったのか。まずK教授の他の講義と違っていたのは毎回出席を取ることで、こうしないと学生を指名し、訳読させられないからである。なんせ出席者が少ないものだから、訳読の指名も頻繁に回ってくる。ほぼ毎回一度は指名が来るのである。二度三度と指名されることもざらであった。訳読させられる英文の量は教授の気まぐれで決まる。時には段落一つ丸々訳読させられる、この段落がテキストで二十行を超えることもあったから、この時の学生は煉獄の中に叩き落されたようになる。文字通り気息奄々となるのである。しかも教授の受け答えが、またふるっていたのであった。

「君。それは否定形だよ。もっとよく構文を読みたまえ」

「そこはofが抜けている。もっと下読みをしてこないとだめだね。・・・・ofの、その解釈は、余りに短絡的だね。もっと辞書を読みなさい。辞書は見るのではない。読むのだよ」

「君はどこの辞書を使っているのかね。ああ、それはお粗末だ。神保町に行きたまえ。あそこに行けば辞書はより取り見取りだ」

「そこはね、投下労働価値説とするのだよ。私の論文、読んでいないのかね」

こんなコメントを、声を荒げず、淡々と、ねちねちと聞かされるのである。ちょっとわき道にそれるが、しょっちゅう学生を叱り、怒鳴り散らし悪罵し続けた教師がいた。必修の語学の教師で毎回出席しなければならず、これまたしんどい相手であった。ただこの男はその時は怒鳴ってもすぐに怒りは収まったし、こちらが下手(したて)に出てゴマをすり、予習復習をしているふり(?)をすればすぐ機嫌がよくなったから、勉強なんぞ全くやっていなくてもぎりぎり及第点は取れた。しかしK教授にその種の手練手管は一切通用しなかった。

ではどうすればより良い訳読ができるのか。彼はコツというか、具体的な指導はろくすっぽしなかった。

「君は語彙力がないね。広辞苑は持っているだろう?まずは日本語力を鍛えないとね。まさか、広辞苑を持ってないなんてことはないよね?」

さいわい(?)私自身は広辞苑を持っていた。しかし持っていない学生だっていたであろう。持っていなくたって別に恥ではなかろう。恥だとするのはあまりに狭量な、一元的な物の見方であろう。学生側の出席もどんどん減る一方で、指名の頻度もますます高まる。前期が終わる頃には殆んど私と教授との個人授業のような様相になってしまった。それなのにK教授は平然としていた。

「先生。これじゃあ張り合いがないでしょう」

「有象無象がいない方が、気分がいいね」

その言葉にはウソが全く感じられなかった。本心からそう思っていたのは間違いなかった。スミスやイギリス重商主義、19世紀ドイツの経済学者フリードリッヒ・リストの研究で知られる経済学史研究の泰斗・小林昇氏は、自らの人格のうち研究者としてのそれを70%とするなら、教師としてのそれは30%くらいであろうかという意味のことを述べておられたが[vi]、K教授のそれは、どう解釈したらよいであろうかと考える。あの、情報量のすさまじき講義を時間目一杯行っていたわけだから、相当なパーセンテージかとも思うが、学生への冷徹な態度を思い出すにつけ、いやむしろ30%より下とした方が良いのではと、判断に迷う。少なくとも、学生への温かい対応は一切しなかったことは確かである。

これほど人気の得られない講義をしていて、よくK教授は大学を首にならなかったものだと思う。彼の専門はイギリス経済思想史で、大学はどちらかといえばアジアの政治経済研究で名の知れたところであったから、彼は学内では完全にマイノリティなはずであった。それなのに危うい立場にならずに済んでいたのは我が大学の大いなる謎というしかなかった。ただ、これは仄聞した話なのだが、K教授はまだ30代の若さで経済学史学会の年次総会のナビゲーターを務めたこともあったというのだから、研究者としての力量は相当なものであり、学会での評価も確かなものがあったのであろう。つまりそれだけの実力があれば、今よりも大学教師の社会的地位が相対的に高かったと思しき80年代では、割と楽に大学への奉職が可能であったと推測できる。ゆえに教授はいつここを放り出されても再就職できる自信があったのであろう。いや、そんな学会での評価を大学側も考慮し、首にせずにしておいたともいえるかもしれないし、教授もそれをわかっていたのではあるまいか。

出席者がどんなに減っても、彼は『成立』の訳読を牛の歩みの如く続けていった。学生を容赦なく、静かな口調で批判し続けた。まもなくわかったのだが、当時教授は自分の研究のために個人的に『成立』を読んでいたのだが、いくらイギリス経済学史~思想史研究者といえども英語の本を一人で読むのは骨が折れる。ゆえに学生にせいぜい読ませて自分の研究の助けにしようと考えたのである。しかしそんな熱心な、優秀な学生はいなかった。訳読は満足に進捗しなかった。当然と言えば当然である。そんなに学生の訳読にしつこくダメ出しばかりしていては、講義が進むわけがないのである。原著には全部で5つの章があり、途中の第4章‟Commerce,Corruption,and Civil Society:The Social and Philosophical Foundations of The Wealth of Nations‟から訳読を始めたのだが、1年間で章の最初の15か16ページくらいまでしか進まなかったように思う。ところが教授は全く失望したようには見えなかった。

「そんなものだよ。まあいいさ。野球だって10回打席に入って3回ヒットを打てれば万々歳だろう?大抵の営為・試みは失敗するものさ」

これが一般の講義と外書購読だけであったならまだよかったのだが、ゼミまでこんな調子であったのだから、被ったストレスたるや悪魔も落涙するものがあった。

ゼミでは『国富論』が主だったテキストであったが、時にホッブズの『リヴァイアサン』やジェイムズ・ステュアートの『経済の原理』―当時は『経済学原理』と呼ばれていた―も俎上に上がった。こちらの学生数はまた一段と少なく、私の他には一人しかゼミ生はいなかった。他に私が三年生の時に先輩が二人いたようだが、会うことはなかった。なんでも三年次に単位を取って、もうK教授に愛想が尽きたらしく、卒業に必要な単位は足りているので四年生になった途端にゼミには来なくなったらしいのである。私が四年生になったときには後輩のゼミ生は一人も現れなかった。いや面接に来たには来たが、皆怖気をふるってゼミに入るのをやめたのである。今の大学生の方はおや、二年生の時ゼミは?と思われる方もいるかもしれない。当時の大学は三年四年だけでゼミ1セットというイメージで、二年次からゼミに勤しむ学生はほとんどいなかったし、二年次からゼミを開講している教師なり講座は非常に少なかった。K教授は二年次からゼミを持っていたが、内容は三年次からのそれとはまるで異なっていて、確か外書購読と同じようなことをしていたのではないか。ないかと記したのは他の必修と被っていて履修しなかったので殆んどわからないからである。

報告は2回に1回の割で回ってくる。ならば外書購読より少ないじゃないかと言われそうだが、ゼミの間中、ずっとあの調子で報告者一人が集中砲火を受けるのである。報告をしないでよいときは楽できるじゃないか?否、である。たとえ報告しない日でももう一人の報告に対してはコメントを強制され、しかも難しい言い回しはしてはならず、誰にでもわかる表現でのコメントがくどいほどに要求された。しかも私は外書購読のあとにゼミ、2コマ連続でこのストレスを受けた―あとでも触れるが、外書購読は4年の時に履修していたから2コマ連続はその年度だけであったけれど―わけで、ゼミが終わるときには頭の中はヘロヘロになった。

何故K教授の講義を、私がこうも履修し続けたのであろうか。第一。当時の私は大学の他に生活の糧を得る仕事も持っていた。休みは平日の週1日だけであった。その唯一の休みにあたる木曜日にK教授の講義が詰まっていたのである(先に記した二年ゼミは別の曜日の開講であり、唯一履修しなかったK教授の講義であった)。第二。私の所属している学部学科は他学科よりはるかに履修制限の縛りがきつかった。必要とした単位のほぼ大半が必修もしくは選択必修で占められていた。それらを埋めていき、さて足りない単位を自由選択でと空いている時間割のコマを見ると、そこにはK教授の名前が散見されたのである。第三。空いているコマに興味の持てる科目が全くなかったのである。これはと思える講義はことごとく必修もしくは選択必修の講義と被ってしまっていたのであった。結局消去法でK教授の講義ばかり取る羽目になってしまった。

ゼミの選択もまた然りであった。いや、大学に入った当初、私はゼミなんぞ取る意欲はまるで湧かなかった。講義要綱をつらつら眺めて見ると、大体どこのゼミも少人数でディスカッションやらナンタラと書いてある。何だか中世ヨーロッパ的なというか、修道院での閉鎖的禁欲的な忍従の生活を強いられるように思われ、入る前からウンザリしたものであった。ずっと後、卒業後何年も経ってたまたま仕事の関係上、イギリスの大学に長い間関わっていた人の話を聞く機会があり、その人曰く、「イギリスの大学には日本の大学のようなゼミなんていう制度はない。日本の大学はその点イイよね」と羨ましがられた。なに、そのぶんイギリスの大学には古くからチューター制度という教師と学生との1対1で、もしくはそれに準じた状況での個別指導制度がある。個人への教育という意味ではこちらの方がはるかに濃密であるし学問上の成果も大きいだろうとこの時の私は思ったものだが、現役の大学生時代の私はゼミもチューターも、ちっともありがたくはなかった。物心ついたときから内向的かつ人嫌いであった私は、ゼミはクラブやサークル同様大学の諸悪の根源だとまで思っていたのである。これでゼミが自由選択科目の扱いであったなら、私はためらいなく履修しなかったであろう。しかし、私の所属していた学部学科においてゼミは必修であった。他の殆んどの学部学科では自由選択であったのに。今の大学はどこもゼミは必修のようであるから、まあ当時の、少なくとも我が大学は大らかというか、先に述べた点数評価基準も含めて、今の大学生の方々よりラクすることができたと言えるかもしれない。しれないのだが、当時の私は恨めしく思ったものだ。不条理だとすら考えた。これで気楽に接することのできる教師ならよかったのだが、こうもストレスのかかる御仁が相手だと、苦痛がいや増しに増す。

では興味の持てない講義・ゼミばかりであった中で何故「あえて」K教授を選んだのか。これが少々説明を要する。浩瀚と思われるかもしれぬが、行論の必要上述べておかなければならない。

今の大学は履修制限というものがあるようである。これまた仄聞になるが年間44単位までと定められているらしい。私の時代にはそんな制限はなかった。入学直後、卒業までの単位数を知って私はその多さに茫然とし、ならば1年のうちに取れるだけ取ってしまえとめったやたらに時間割のコマを埋めた。だがそもそも頭の性能に問題があり体の方もすぐガス欠を起こす私にまともに取り組める講義の数などたかが知れていた。面白い講義があればそれなりに救いになったのであろうが、大半が、どうにも身の入らない講義ばかりなのであった。しかも講義以外に稼ぎ―俗にいう労働。昔新聞で、「仕事」とは人を活性化させるためのものであり、いわゆる給料とかカネを手に入れる行為は「稼ぎ」だと呼ぶのが妥当ではと言う意味の事が書かれていたのを読んだ記憶がある―もあって、入学して一ヶ月も経つと大学にいる時間の大半はへたばって眠りコケる有り様となった。その中で、例外を1年生のうちに見出せたのが、この話を展開する端緒をつくることになるのである。ただしK教授の講義でなかったのが私の大学時代のねじれた状況をよく表しているといえようか。

その1年生の時、自由選択科目としてたまたま履修届を出した中に西洋経済史の講義があった。私は経済を専門とする学部学科に所属する身ではなかったので自由選択の扱いとなった講義であったのだが、これがアタリであったのである。ともかくも面白い。こちらの講義の水準もやたら高かった。当時の私は大塚久雄も小松芳蕎も増田四郎も、さらにはⅯ.Ⅿ.ポスタンも読んだことがなかったのだから面食らうばかりであったが、面白かったのである。担当教師の技、なのであろう。毎回せっせと出席し、講義に関連した本を求めて神保町の古本屋街にも出入りするようにもなった。今日もなお読み直す大塚『社会科学の方法』や内田義彦『資本論の世界』、高島善哉『社会科学入門』などはこの講義に触発され、古本屋の軒先に一律50円(!)とか100円とかで売られていたのを手に入れたのである。本当は専門書の類いにもほしいものはあったのだが、値段を見てそっと元に戻さざるを得なかった。

そして西洋経済史のテーマは、あのK教授の研究テーマと密接にリンクしていたのである。K教授の専門は17世紀から18世紀の、経済学が最も順調に体系化されたと言われるイギリスの経済学であった。西洋経済史も対象はイギリス。時代は中世末期から近世初頭であった。私としては他の西洋経済史の担当教師の講義を、そしてゼミも取りたかったのであるが、先の理由から、K教授の講義を、学問上の興味から、重点的に取ることになってしまったのである。ただ、学問上のテーマがリンクしていたということは、読む本も当然リンクするわけで、先に挙げた本はその後のK教授とのかかわりの中で大いに役に立つことになるのであったから、否定的なことばかりも言ってはならないのであるが。

K教授には何故私が、自分の講義をこれほど積極的に履修していたのかはおおよそわかっていた。ゼミ面接のときに選んだ理由を当然のごとく言わされたからである。これについてはさらに追及して聞かれたことはなかったし、私の方でも話したことはなかった。今でも不思議に思うのだが、何故ゼミ生として私を教授は採用したのであろうか。普段の講義のように、嫌みったらしく「どうせなら西洋経済史のほうに行けばよい」と、何故言わなかったのであろうか。まあ採用してもらったのは幸運ではあった。もし不採用であったなら、私は他の、まるで興味の持てないゼミを探さねばならなかったであろう。西洋経済史の、例の教師のゼミは選択必修科目と見事に被ってしまいハナから取れなかったのであったから。

講義やゼミ以外の場で、K教授が学生と交流を持つことはまずなかったように思う。研究室に学生が訪ねてきたのを見たことがなかったし、教授の方でもそれを望んでいるようには見えなかった。研究室にはいつも冷たい空気が満ちていて、誰もこんなところには来たがらなかったであろうし、私にしてからが、教授とはお近づきにはなろうとはしなかった。木曜日の講義がすべて終わると私は研究室なんぞには寄らず、空いている教室を探しに向かった。ちょうど、教授が講義を終えるとまっすぐ帰宅するのと同じように。ただ、私の場合は翌週の外書購読のための下読みをするのが目的であった。次の日からは別の講義やら仕事やらで、とても家に帰ってから下読みなんぞしている暇はなかったからである。ゆっくりくつろぐ、そんな行為とは無縁な生活を、私は強いられていたのである。特に外書購読を取っていたこの年は大学の最終年度で、講義の数こそ減ってはいたが、翌年の就職へ向けての活動もあって、精神的にもささくれ立っていた。大学生活とはモラトリウム。なんとなくクリスタル。太平の逸民。高等遊民。これらのフレーズは私にとって何の親和性をも感じさせなかった。

あれは7月頭の事ではなかったか。もうその年の、前期の講義が終わり、試験が始まるか始まらないかの時期であった。教授の外書購読とゼミはどちらも木曜日の3限目と4限目に続けて行なわれた。その日の3限目であったのか4限目であったのか、K教授は突然私にこう言ったのである。

「無理して、読まなくてもいいんだよ」

その前に、その後に、どんな会話があったのか、まるで憶えていない。ただこの言葉を投げつけられたことは記憶の中に鮮やかなのである。「読まなくても」というのが『成立』の事であることもよく憶えている。そして、その発言の中に、K教授の侮蔑を、私が嗅ぎ取ったことも。もしかすると、教授は、私の負けん気に火をつけたかったのかもしれない。そう思うことも今ではある。だが少なくとも、当時の私には激励に聞こえなかった。私の導火線に火が付いた。何故あの時、私の感情が沸点を迎えたのか、その経緯もわからない。ただ憤ったのである。自分の矜持を傷つけられたのである。たぶんに私自身の勝手な思い込みであり、勝手に傷ついたのだと解釈することもできるだろう。だがそれは今だからこそ判断できることで、その時はただただ憤ったのである。

「読まなくても、だって?勝手におまえさんが決めていいのか?決めるのは俺だ。指図されるいわれはない」

私は、ならば正反対のことをしてやろうじゃないかと決心したのである。「読んでやるさ。それも全部」

その足で向かったのは、神保町の崇文堂書店であった。

崇文堂は神保町の、古本屋がひしめいている場所からちょっと離れた所にある。店の周りもその中も静かである。古本屋なんてものは大概静かだと相場が決まっていそうなものだが、この店はとりわけ静かだという印象が私にはある。その静かさが私には好ましかった。あれやこれやと世話を焼かない。余計なことは一切言わない。我を張らない。周囲のノイズに辟易していた私には、こういう店の雰囲気がありがたかった。書棚にさしてある本の背表紙を眺めているだけで心を落ち着かせることができた。もっともそれらの本は皆外国語で書かれていたのだから読むことなんぞできず、買うこともなかった。ただの冷やかしで通っていただけであったから、店側としては鬱陶しいだけであったろうけれども。だが今回は違った。本を買うという明確な目的をもって来たのだ。私は著者と書名の書いたメモを受け付けの人に渡し、「この本を求めているのです」と告げた。

受付にいたのは、20代半ばと思しき、若い女の人であった。メモをじっと見やり、「今は在庫にありません。取り寄せになりますが、一ヶ月ほどかかると思います」と答えを返した。その口調はあくまでも穏やかであり、相手がいかにも貧乏そうな―実際貧乏であった―若造だという嘲った態度は一切取らなかった。ただ、やはり身なりからして私の経済力というものが気になったのであろう。本の価格も教えてくれた。

「今の相場だと」彼女は本の情報を調べてくれ、淡々と言うのであった。「大体、15000円ほどでしょうか」

「・・・・」

当時の、経済学史関係の洋書の相場が平均いくらであったのか、全くわからなかったし何のイメージも持っていなかった。それが具体的に金額という数値を突き付けられて、私の脳みそは困惑という色に染まった。

(・・・・高いな)

ものを買う時には演繹的思考をもってしてはならない。帰納法的思考をもってあたらなければならない。ペティだって『政治算術』の中で言っているではないか。「数(Number)・重量(Weight)または尺度(Measure)を用いて表現し、感覚にうったえる議論のみを用い、・・・・個々人のうつり気・意見・このみ・激情に左右されるような諸原因は、これを他の人たちが考察するのにまかせておくのである」[vii]と。私もまた、帰納法的思考でもってこの局面にあたろうとした。しかし私はペティのような冷徹な頭脳を有してはいなかった。いや、新古典派経済学のマーシャルが宣ったような「クール・ヘッド・バット・ウォーム・ハート」を、と言った方がこの場合はよいかもしれない。私はクールなヘッドも、ウォームなハートも、有してはいなかった。まず自分の懐を気にした。

(一ヶ月間昼飯抜きか・・・・)

しかし、それ以上に、さっきの激情をどうにか処理しないと済まないのであった。ここでの私は自らの矜持―ちっぽけな矜持であったけれども―を優先させた。

「そのお値段で、けっこうです」

私は店の人に、そう言った。その声は、少し震えていた。

「承知しました。では、入荷しましたらご連絡します」

彼女の対応は、当たり前だと言われればそれまでだが、最後まで相手を見下げた態度は見せなかった。たとえ貧相な、頭のいかれたような大学生の私にも。それが私には立派だと思えたと白状したら、お前はナイーヴに過ぎると誹られるであろうか。

それから1か月間、私は昼飯を抜き、15000円を必死こいて貯めた。ひもじかったが、それをあの、憤りが凌ぎ続けた。あの時の感情がその後の私の行動規範を規定したのではないか。今でもそういう思考にとらわれる。人たるもの、己の誇りを捨ててはならぬ、江戸っ子の痩せ我慢(?)の精神にも通ずるものが、このときべったりと、私の内なる肉に貼りついてしまったのではなかろうか。

本は言われた通り、一か月後に手に入った。大学は夏季休暇の真っ盛り。その真昼間の炎天下。汗びっしょりになって店に入ったところに、例の女性がいて、本を渡してくれた。

「12000円になります」

「・・・・?」

聞いていた金額より3000円安い。しかし高くなったのではない。安くなったのだからもっけの幸いだ。私は何も言わずに12000円を支払った。店を出る時、彼女はふっと微笑んだ。私はなんだかきまりが悪くなり、おどおどしつつ、うだるような灼熱の、神保町の街に出た。

迂闊もいいところだが、店の方で、あの本を値引いてくれたのであろう。まともに飯代も賄えない若造の私を、慮ってくれたのであろう。それに気付いたのは何年も経ってからの事である。結局彼女に礼を言わないまま今日に至ってしまった。崇文堂にも、今は足が遠のいてしまった。不義理というにふさわしい振る舞をとったとしか言いようのない私は、この記憶を掘り起こすたびに胸の奥が少し痛むのである。

大学が再開し、K教授との変わらぬ関係が続いた。講義でもゼミでも、やはりケチをつけられ、こちらはくさくさし、講義が終わると空き教室を探し、外書購読の次の下読みをし、次には『成立』の本を開けた。まずは講義で扱っている第4章を全部片づけてしまおうと急いた。

しかし日常の塵芥が、次第に私の内なる自然を侵食していった。常にわが身に寄り添うデヴィルが力を次第に発揮していった。それにあらがおうとも、次の刹那、はっと身を起こし、ため息をつく。やがてため息すらもしなくなった。いや出来なくなったともいえた。卒業を控えゼミ論文のための準備もしないといけなかったし、来春の就職のための準備にも時間を割かねばならなかった。自由に読み、書き、考える時間は悲しいほどにやせ細っていってしまった。

今、目の前に当時の訳読用のメモがあり、それを見ている。私が大学に通っていたことを証明する数少ない物的証拠の一つといえる。メモは第4章の、全部で70ページ弱をカバーしてはいるのだが、おそろしく乱雑なメモで、まともな訳業とはなっていない。つまり『成立』第4章の内容がどういうものであるのか、ノートを眺めただけでは到底理解不能な内容なのである。これでは本を読んだうちには入らない。筆跡は乱れに乱れ、当時の私の心身の疲労、混乱ぶりが滲み出ているが、これでは勉強したとはいえない。おやおやである。

K教授には、原著を手に入れたことは語らなかった。語ったところで何の評価もされないことはわかり切っていたし、むしろ「そんなことくらいで点数は稼げません」と一蹴されるのがおちであったろう。私の方でも無理をしてでも語ってやるもんかと思っていた。見栄。そう、見栄であったのだ。ちっぽけな見栄であったのだ。しかし当時の私には重要なマンタリテであったのだ。

来春の就職先は夏の終わり頃には固まっていたが、就職前の準備という名目で入社前研修ともいうべき招集が何度か会社側から掛った。行くたびにその世知辛い、いがらっぽい、鉄の時代が目の前に迫っていることを実感せざるを得ず、私の気持ちは暗かった。これで大学の中に魅力的な講義があり、心許せる師がいればまだ救いであったろう。しかし私には受け皿がなかった。K教授は学生の就職にはまるで協力的ではなかった。一般的な企業とのコネなんぞまるで持ってはいなかった。彼とはあくまでも学問的な付き合いでしかなく、しかも私が卒業に必要な単位を得るために仕方なく(!)の付き合いでしかなかった。

その年の年末年始。私はゼミ論文のため連日徹夜で作業をした。ゼミでの報告の度にダメ出しを喰らい、果たして論文を書けるのかと暗澹たる気分に襲われた。『成立』を読み進める余裕などなかった。

「君。せっかく外書購読でスミス研究の本をやっているんだから、何故とり入れないのかね。まあ、いいか。無理して読まなくても」

ここでも教授の嫌味が炸裂し、私は歯ぎしりしたが、それにあらがい、打ち勝つための胆力は哀れなほど持ち合わせていなかった。

論文の方は年明けて1月の末、締め切りギリギリでどうにか間に合った。自分の中では助かった!やっつけた!という気持ちだけが残った。出来栄えとかはどうこう気にするところまでいかなかった。

「やれやれ。これでやっとあの教授ともおさらばだ。しかし4月になったら」

春から身を粉にして働かなければならないことを思うたびに、私の心はふさいだ。

周りの連中は4月までの間、せめて今のうちに思い切り遊んでおこうという、やはり半ばやけのやんぱち的な、どこか享楽的な雰囲気に満ちていた。ある者たちはインドネシアに卒業旅行に行こうとプラン練りにはしゃいでいた。またある者は一人ヨーロッパに行くと息巻いていた。旅する仲間もカネもない私は、ただ独りでぽつねんとしているしかなかった。

あれは2月の半ばであったろうか。突然K教授から出頭を命ぜられたのである。

(ゼミ論の結果発表か。また嫌味でも言われるのか。まあいい。これが済めばせいせいだ)と、研究室へと出かけて行った。

学内は試験が終わった後であったからか、森閑としていた。教授は部屋の中の椅子に腰を下ろし、ひとしきり論文の寸評をした。それは芳しいものではなかったが、どうにか及第点であると結論づけられた。評が終わると、教授はやおら、こう言葉を発した。

「ここで学んだことは、必ず力になるだろう。どんな道に進んでも」

私には、意外な言葉であった。なぜ教授は私に語ったのだろうか。

ちょうど昼時であった。教授は大学近くの店で麻婆豆腐をごちそうしてくれた。これも意外であった。今までそんなことをされたことは一度としてなかったのだから。飯を食いながら、彼はこう言うのだった。

「これから腹がたって、爆発したくなる時が何回もあるだろう。でもそのエネルギーはじっくり貯めて熟成しておきたまえ。簡単に破裂してしまってそこで終わりでは次の展開がないからね」

私は戸惑うばかりであった。今までこのような訓戒を、教授は一度たりとも私にはしたことなどなかったからである。何も言えずに沈黙している私に、彼は「まあいい。そのうち、君ならわかるときが来るかもしれない」と加えて、こう言うのだった。

「焦ってはいけない。ああ、そうだ。研究テーマはね。続けるうちに変わっていくこともある。変わっていい。人は変わっていくんだ。それは恥ではない」

やがて、彼の話はいつの間にやら自身の研究内容へと移行していった。それは私にはあまりに専門的過ぎて到底ついて行けるものではなく、やはり黙っているしかなかった。それなのに彼はおかまいなく自分がいかにこれに専心してきたか、いかに苦労してきたかを延々と語って聞かせた。

何故、教授は私相手に長々と会話をしたのであろう。それも私には途中から、ついていけない話を。今これを記しつつ、彼には語る相手がいなかったからではないかとぼんやりと思うのである。人との連なりを、帰属意識というものを、持ちたかったのではないだろうか。自分の話を聞いてくれる相手がいれば、それでよかったのではなかろうか。たとえそれが、私のような頭のいかれたような、ポンコツな、門外漢であっても。

あれから、K教授とは会ってはいない。何年か前に彼の書いたものが活字化されたのを読んだことがあるが、今はどうしているのか全く知らない。

2年前の春。公私両面で様々なことが降りかかり、私はそれまで勤めていた職を失うことになった。皮肉なことに、健康を失い収入を失い、公的な肩書を一切失うことで、自分の時間を(満足にではないが)手に入れることができたのである。当初の私は何をする力もわかず、家の雑用に振り回されるだけの時間を過ごした。せっかく買ったいくばくかの本も全く読みもせず、ツンドク状態なまま、それを眺めるだけで、触ることもなかった。それが三か月が経ち半年がたつにつれ、否定を越え、肯定が見えてきた。いいのではないか。私はともかくも生き残ったのだ。こうして生きている。そのことを実感できるようになってきた。今まではそれすら味わえなかったのだ。この感覚は尊いものではないのか。少しづつ、ほったらかしにしていた本を、ゆっくりと読み返すことを始めた。すると、これまで見えてこなかった風景が見えてきた気がした。『国富論』もそうであった。ああこんなことが書いてあったのかと。

まず生産を考えることから経済活動を見る。それが『国富論』の学史的意義だと先に私は記した。知的活動もまた、同じようなものではないのか。知的なるものをまず自分で自発的につくり出す。それを積み重ねていくことで知的財産は豊かになる。それは量的な問題ではない。たとえ表面的に見える量は少なくとも、その内実が濃いものであれば豊かと言えるのではないか。外部にいる者が知的なるもの(と思えるもの―それは相手の人にとっては知的なるものではないかもしれない!)をその人の身の回りに、あるいは世間にいきわたらせることばかり考えていても知的活動は、知的なるものは、根付くことはないのではないか。そういえば、『国富論』も、生産者が自発的に活動してこそ経済は回る、周りがせっついてもいい効果は出ないと語っている。

私は急くのをやめた。これまでは外界に対する恐怖から、それと対峙するべきだと考えてきた。あるいはこれはという対象には、それと歩調を合わせようと無理をしてきた。だがポンコツな私にはどちらも不可能であったのである。ここに到って私はどちらの行為も放棄した。楽しさを感じられないもの、嫌悪を感じるもの、プレッシャーになるものとは関わらないことにし、放っておくことにした。他人が私の事をどう思おうと、何を言われようと知ったことではないと思うことにした。トレンドも、ブランドも、最早どうでも良くなっている。もともとあほみたいに忙しい日常を送って来て何が流行っているのだか、てんでわかってはいなかったから変わったところはないじゃないかと言われればそれまでではあるが。他人にも私の行動規範を押し付けることはしないよう、常に意識するようになった。私とは反対に、常に大勢の仲間とわいわい騒いでグルメに旅行に勤しむ人もいる。自分なりのおしゃれを追求し、アートに凝る人もいる。こういう人たちだって世間に存在しても良い。私にとってはしんどいからとり入れないだけである。そういう仲間に入れと言われるのはごめんだから入らないだけである。同じ趣味・志向の人が周りに全くいないことに、昔は心細い思いをしたが、この方面にはだんだんと、どうとも思わなくなった。いてくれたらうれしいけれども、いなければいないで痛痒を感じない。こうした情誼のなさゆえ、私のような人間は最終的に独りぼっちで誰からも相手にされず、野垂れ死にをすることになるのであろう。それもまた運命である。滅びるものは滅びればよい。

去年の暮、あの本が再び視界の中に映るようになってきた。「もう、いいでしょう」と、本が語りかけてきた気がした。私は再びそれを手に取ったのである。表紙見返りには崇文堂のシールが、今でも貼ってある。

急くのをやめたと書いたが、本の読み方にもそれが現れるようになった。これまではとにかくひたすら多く、早く読もうとしていたが、今は逆になっている。日に一行しか進まない時もある。それでも毎日、『成立』を開くことにしている。それが楽しいからである。読むページが進まなくたっていいのである。誰に報告するのでもない。強制されているわけでもない。自分がしたいからやるのである。ただ自分のためにやっているのである。他人にも自分の読んでいる本はとか、読み方はこうだなどと喧伝することはないし、すすめることもしない。する必要を感じないからである。本ばかりじゃ退屈だろうと思われるかもしれないが、これで充分である。遠出することもない。出かけるとへばってしまって、後が大変であるとわかったからである。毎日『成立』や他の本を開けるたびに、自分の人生が、まだ続いていることを実感することができる。ああ今日も生きていられるのだと、わからせてくれるのである。これでいいのである。

『成立』から離れることになるが、スミスにまつわることで、あと数語費やさせていただきたい。いやスミスというよりも、どちらかといえばスミスと並んで私が大きな関心を払ってきた夏目漱石にまつわる、とした方が良いであろう。ここでいきなり漱石とはと奇妙な感に打たれる向きもあろうと思う。私自身スミス~イギリス史に関心が向くはるか前から漱石の作品を好んでいたことがここで彼を取り上げた最大の理由なのだが、生涯イギリスの思想・文化を非難しつつもそれを高く評価していた[viii]、という漱石自身のアンビバレントなイギリスへの感情がなぜ生まれたのか、スミスを間に置いてみることでその疑問を解くための一つの手がかりが与えられるのではないか。数年来そんな思考に誘われてきたからでもある。

今、『成立』と並行して、漱石作品のなかでもとりわけ『文学評論』を読みかえしている。私は『文学評論』を、その表題通りの文学評論というより、イギリス18世紀社会思想史研究の書としてとらえるようになっている。そうなった端緒は、18世紀イギリスの社会風俗の概説に割いた第1編に、スミスと同じスコットランド人であり、同じ18世紀を生きた人であり、しかも友人でもあったデヴィッド・ヒュームが登場しているのに、スミスがまるで取り上げられていないことに気付いたからである。第1篇のイギリス18世紀の社会風俗の叙述は勘所を見事に捉えており、漱石の18世紀イギリス史への取り組みがいかに深かったかをまざまざと知らしめるものであるが、その第1編にヒュームが『人生論』という著作名も含めて登場しているのに、何故スミスの名が一切登場しないのであろうか。

他の漱石作品ではどうであろうか。岩波版漱石全集の中でスミスの名は一箇所だけ載っている。彼がまだ東京帝国大学の学生であった時代の1894年に投稿した「英国詩人の天地山川に関する観念」においてである。『文学評論』の構成を先取りするかのように、18世紀の文学作品に当時の社会思想が反映しているという傍証のために、スミスの『国富論』の一節が引用されている。いや、引用されている、風(!)なのである。漱石は『国富論』の原文を正確に引用していないのである。私の所有している漱石全集の二つの解説(新書版と『漱石の芸術』所収の、俗に決定版とされる版)と現行の定本版の注解(現行の全集には解説はない)のいずれにおいても、これに関する言及は一切ない。漱石~近代日本文学研究方面でもこの辺りは黙殺されているということか。あるいは関心がもたれていないということか。

ここで、漱石自身が引用したとされる英文と、『国富論』の実際の英文と各日本語訳を並べてみよう。まずは漱石の「引用文」から。

That unprosperous race of men called men of letters, must necessarily occupy their present forlorn state in society much as formerly, when a scholar and a beggar seem to have been terms very nearly synonymous [ix]

次に『定本 漱石全集』に収録された日本語訳を掲げる。

「文人と呼ばれる不遇な人種は、かつて学者と乞食という言葉がほとんど同義語のように思えた昔日と同じく、社会における現在の惨めな状態に置かれることを避けえない」[x]

さて、次は『国富論』の原文である。『定本 漱石全集』の注解では第1編第10章と断り書きがされている[xi]。『国富論』原著にはこれに酷似した文言は二か所に分散されているが、同一のそれは見いだせない。

That unprosperous race of men commonly called men of letters are pretty much in the situation which lawyers and physicians probably would be in upon the foregoing supposition.[xii]

Before the invention of the art of printing, a scholar and a beggar seem to have been terms very nearly synonymous.[xiii]

該当の日本語訳を掲げる。私には一番馴染んでいる、中公文庫版を用いる。

「世間で文士とよばれているあのぱっとしない人種は、法律家や医師が右の仮定のもとでおかれると思われるのとほぼ同じ状況にある」[xiv]

「印刷術が発明されるまでは、学徒(スカラー)と乞食とはほとんどおなじ意味の言葉であったように思われる」[xv]

『国富論』原著からの引用文は、文士・学者・乞食いずれの職業も収入の上では芳しからぬことを言及するもので、漱石の意図したものと同じニュアンスを伝えており、結果として原著二つの引用文をそのまま正確に用いても漱石の論文には破綻をきたさないにしても、彼の引用が正確でないことに変わりはない。

このような差異がなぜ起こったのか推測の域を出ないが、漱石は『国富論』の原著を参照することはなく、『国富論』のガイド本から引用したのではないか[xvi]。さらに不可思議なのは、この学生時代の論文には曲りなりにもスミスの名と『国富論』を登場させていたのが、イギリス留学を経て1909年に公刊した『文学評論』ではまるでスミスも『国富論』も登場しない。この15年の間に何が起こったのか、という思考に導かれるのは大げさなのであろうか。

漱石が1900年から1902年までイギリスに留学し、そこで塗炭の苦しみを味わい、精神疾患を患ったことはよく知られている。それがイギリスへの嫌悪感に重大なエレメントを与えたとするのは常識的な解釈であろうが、それだけではないという思いを、私は拭い去ることができない。彼のイギリスへの愛憎入り混じった感情は、そのはるか前から醸成されており、イギリス留学がダメ押しとなったとみたほうが自然ではないか。先の『国富論』の扱いがその密かな傍証ととれないであろうか。

漱石が目先のカネばかり追い求める人間を苦々しく思い、糾弾しているのもよく知られているところである。彼の、所有する金銭の過小を人間の行動規範の中心に据えるのを嫌悪する傾向はすでに幼少の頃にあったことが、『硝子戸の中』には描かれている。[xvii]金銭が人の行動を、その心まで支配する社会への幼少期からの嫌悪。その縮図を漱石はパックス・ブリタニカたるイギリスに、若い日からイギリス文学を学び、その補遺としてイギリス史を学ぶことで見出していったのではないか。そして人間の心をそれほどに歪める金銭を生むための学とみなされていた―ある意味それは正しいのだが―経済学を、そして(体系的という意味での)経済学の始祖とされるスミス~『国富論』[xviii]を拒絶した、と。漱石のそうしたスミス~『国富論』の扱いは、イギリスへの漱石の、ある種狭量な資本主義社会への解釈へと連なっているのではないか。それはまた、その後の日本の、他の国とは違った日本独特の資本主義の型を鋳造するのになにがしかの寄与をなしたのではないか。漱石は『国富論』の他の箇所、例えば第5編第1章の中の「青少年教育のための施設の経費について」を読んだのであろうか。もし読んでいたとするなら、そこに書かれていることに、ああ、かの国もかとシンパシーを感じたのではないか(まさに、道徳感情の理論!)。しかし、残された漱石作品の中の、スミスへのまなざしは微かであり、イギリス~資本主義社会へのポジティヴな評価を読み取れない―先にも記した通りアンビバレントな形で―ままである。

もう一言。漱石の、イギリスの興隆ぶりへの否定的な見解は、『文学評論』での、デフォー/スィフトへの評価とパラレルな関係にあると思えてしまうのは、大塚久雄のデフォー/スィフトへの評価とが、あまりに対照的であるところからきている。漱石はデフォーを「日常の事実以外に何事も書かぬ人である」[xix]とし、ただ事物をありのままに書くだけで、その人の内面に深く沈潜しようとはしない、皮相的な描き方しかしようとしないと否定的な見解を示す(まさにペティのいうところの帰納法的思考!)。それに対してスィフトに対しては対象の内面を見事に剔抉し、文体も紆余曲折に富み、読む者を虜にする巧みさがあるとするのである。大塚の場合はデフォーの『ロビンソン・クルーソー』を、近代的人間類型をまざまざと描いた、経済小説の嚆矢として高く評価する一方、スウィフトに対してはそっけない扱いに終始する[xx]。そして大塚は自らの経済史研究を通じて資本主義経済発生期のイギリス社会・経済の躍進ぶりを、積極的に評価し続けるのである[xxi]。ちなみに大塚の、スミスへの評価は概して肯定的であることは、ある意味象徴的と言えようか[xxii]。

以上は、スミス~経済学史の研究者でも漱石の研究者でもない、一介の素人の戯言である。それぞれの学会へ云々などは夢のまた夢である。しかしnoteでこの雑文に興味を持たれ、実際にスミスや漱石の著作に親しむ方が現れ、やがては・・・・と想像するのもまた、楽しからずや、である。

こんな今の私を、あのK教授が見たらなんと思うだろう。あの頃と同じように冷ややかにあしらうであろうか。「まだまだだね。つまらないことを言っているよ君は」と宣うのであろうか。そうされたら、私はまた導火線に火をつけ、腹の中でくそったれと罵るのであろうか。そして「無理して読まなくてもいいんだよ」と、もしK教授が現れて、またあの声を発したら、こう言うつもりである。

「もう無理ではありません」と。

[i] とはいえ、「国富論」は18世紀における、自らの祖国イギリスを中心に据えた社会・経済研究である。その後の時代への、またイギリス以外の国・地域への視点―特に非ヨーロッパ圏―は極めて弱いと言わざるを得ない。後年フリードリッヒ・リストが、『国富論』のロジックを我が祖国ドイツの現状(19世紀)に当てはめようとするのは無理だと、『国富論』を激しく批判したのも無理からぬことではある。

[ii] 経済学史学会編『経済思想史辞典』、丸善、2000年、では専らボワギルベールと記されている。

[iii] 「国民の年々の労働は、その国民が年々消費する生活の必需品と便益品のすべてを本来的に供給する源であって、この必需品と便益品は、つねに、労働の直接の生産物であるか、またはその生産物によって他の国民から購入したものである」(アダム・スミス、大河内一男監訳『国富論』第1分冊、中公文庫、1978年、1ページ)そして、生産を司るのが国民の生産すなわち国民の労働力であることに思いを致すとき、今の日本の経済学は、経済政策は・・・・という思考にまで至ってしまうのは飛躍にすぎるであろうか。

[iv] カール・マルクス、杉本俊明訳『経済学批判』(大内兵衛・細川嘉六監訳『マルクス=エンゲルス全集』第13巻、大月書店、1964年、所収)、36ページ。

[v] ペティ、大内兵衛・松川七郎訳『租税貢納論』、岩波文庫、1952年、119ページ。

[vi] 小林昇『経済学史春秋』、未来社、2001年、143ページ、参照。この著書で小林氏が、渡辺源次郎氏に一冊の研究書を紹介しつつ、「むずかしければ読まなくてもいいんだよ」と述べられたエピソードを自ら紹介されているが(前掲書、144ページ、参照)、この箇所を読むたびに、私はK教授の、あの発言を思い出すのである。

[vii] ペティ、大内兵衛・松川七郎訳『政治算術』、岩波文庫、1955年、24ページ。

[viii] 夏目漱石「私の個人主義」(新書版『漱石全集』第21巻、1957年、所収)、149-150ページ、参照。

[ix] 新書版『漱石全集』第22巻、岩波書店、1957年、137ページ。

[x] 『定本 漱石全集』第13巻、岩波書店、2018年、593ページ。

[xi] 同上

[xii] Adam Smith, The Wealth of Nations (1776;reprint,London:everyman’s library,1960),1:120.

[xiii] Ibid.,1:121.

[xiv] スミス、前掲書、第1分冊、220ページ。

[xv] スミス、前掲書、第1分冊、221ページ。

[xvi] マルクス『資本論』の原本を漱石は参照せず、もっぱらそのガイド本から学んだと、2021年暮れ、石原千秋氏は漱石山房記念館主催の講演会で述べておられたのをYouTubeで拝聴してさもありなんと思った。現在この映像が配信されていないのは残念である。

[xvii] 夏目漱石『硝子戸の中』(新書版『漱石全集』第17巻、岩波書店、1957年、所収)、182-183ページ、参照。

[xviii] これについては異論をはさむ向きもあろうが、本稿の趣旨から外れるので取り上げない。ただ、経済学の遡源は『国富論』だけではないことは、認識しておきたいと思う。

[xix] 夏目漱石『文学評論』(下)、岩波文庫、1985年、244ページ。

[xx] 大塚のデフォー/スィフトを扱った論考は多いが、ここでは『国民経済』(『大塚久雄著作集』第6巻、岩波書店、1969年、所収)を挙げておく。

[xxi] この視点を最も端的に表現した大塚の著作としては、『近代欧州経済史序説』(『大塚久雄著作集』第2巻、岩波書店、所収、1969年)、特にその第2編。

[xxii] 大塚は『近代欧州経済史序説』で一再ならず『国富論』からの引用を行ない、スミスへの言及も積極的に行なっているが、そこに否定的なニュアンスはない。