私の家の『漱石全集』

私の母の実家は戦前東京の野方にあった。その家は結構広かったようで、たくさんの、今となっては骨とう品的な価値のある物とか書籍も多くあり、戦後になってカネ回りが苦しくなり、だいぶそうした物を売って生活物資に変えていたが、やがてそれだけでもカネが足りなくなって、野方からさらに奥まった武蔵野市の緑町に越したという。その間の事情について詳しいことはほとんど知らない。両親親類とはその手の話をまともにしたことはない。いや、私も向こうもしたがらなかった、と言った方が正しいのかもしれない。親類たちにとって戦後の流転の日々は悪しきものに映じていたようで、その時代の話になるとわざと話題をそらす傾向があった。加えて私自身が彼らと馬が合わず積極的に交わろうとしなかった。私は自分の一族のことを深く知りたいと思ったことはなかったし、むしろ彼らからできる限り遠くへ逃走しようとすら思っていたくらいであったから、今となっては貴重と思しき歴史の記憶を聞き出す機会を、おそらく永遠に失ってしまったのである。

緑町の家は、私が生まれた後も建っていて、何度となく―母から強引に手を引っ張られて―訪れていたから間取りがどの程度であったか今でも記憶がある。それはお世辞にも広いとは言えない、木造の、薄暗くジメジメした汚らしい平屋建てであった。だからたくさんの骨とう品とか書籍とかがあった、というエピソードに対して長い間違和感を禁じえなかった。どう思い起こしてもそれほどたくさんの物品を、あの平屋に押し込むことはできなかったであろうから。いや、骨とう品はともかくとして、わが一族にはさほど読書を好む者はいなかった。それなのになぜ「たくさんの書籍」があの家に-厳密にいえば一族の中に―存在したのであろうか。ここで私の言う違和感とは、単に空間的物理的な違和感だけではない。本を好まない人間たちの家に、何故「たくさんの本」が、戦前に集まっていたのか、という不可解さである。ずっと後になり、私のアタマが僅かなりとも働くようになってから、それは一族の「見栄」がそうさせてきたのだということがだんだんに判ってきた。つまり、自分たちはかくも知性あふれるインテリなんだと誇示したかったのである。しかし本を山ほど持っていても、一族でそれらをまともに読んだ者は誰もいなかったのであるから、似非インテリとしか言いようのないものであったのだけれど。

わが一族に関することはここでのテーマではない。問題は表題に掲げた『漱石全集』の事である。

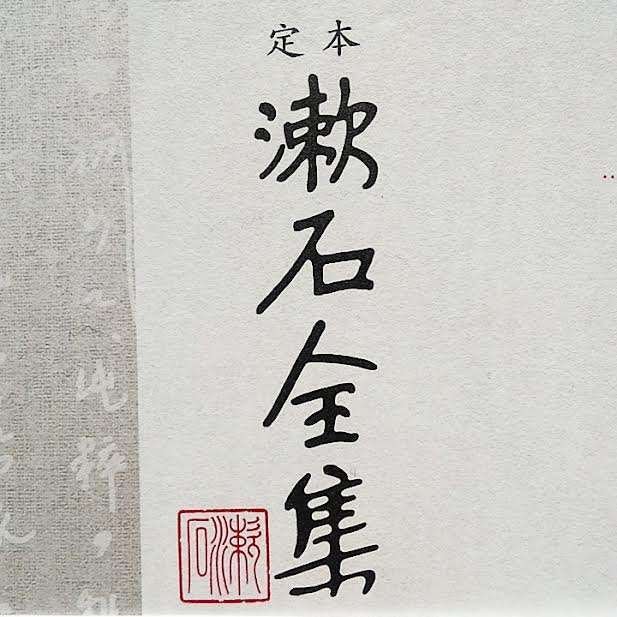

母の話によれば、その野方の家には、岩波版『漱石全集』があったらしいのである。全集の表紙は今やお馴染みの朱色に古代文字をあしらったもので、彼女が物心ついた時にはすでに相当の冊数があった、本のサイズはかなり大型で、戦後になってそれらは他の書籍や骨とう品ともども姿を消したが、その正確な時期は母も憶えていない、ということであった。この『漱石全集』がいつ頃の年代のものか。大体の推測はできる。

矢口進也『漱石全集物語』(岩波現代文庫、2016年)によると、朱色に古代文字をあしらった大型本の、しかも戦前の『漱石全集』は1917(大正6)年版、19(同8)年版、23(同13)年版、に限定される。戦前の岩波版『漱石全集』はその他に1928(昭和3)年版と決定版と銘打たれた1935(同10)年版があるが、1928年版は通称普及版でサイズは四六判であり、1935年版は表紙の色が紺無地となっているから該当しない。

では一族の誰が『漱石全集」を購ったのであろうか。母の父、つまり私の祖父は1899(明治32)年の生まれである。その年齢と、当時の全集の価格~貨幣価値から察して祖父が購ったとは考えにくく、祖父のその父親、つまり私の曽祖父の所有していたものではなかろうか。

もしこの『漱石全集』を手放さずに済ましていてくれたらと、切歯扼腕していることを、ここに白状しなければならない。今、私の住む家にはおそらく明治の時代からの火鉢なり京人形の片割れなどが雑に押し入れにしまい込まれている。それらはどうみてもひび割れ欠損し、骨とう品的価値を有さないモノばかりである。こんなモノを残すくらいならせめて・・といまさら言ったところで空しいばかりである。

性懲りもなく、私は今、野方の家にあったのであろう『漱石全集』を、私が物心つく頃に手にしていたらどういう反応を示したろうと想像している。ひょっとしたら、今のように熱心に―というほどでもないがー漱石を読むことはなかったかもしれない。常に祖父母の家にあるからと、漱石作品はついつい後回しにしていたかもしれない、いや、当時の全集は旧漢字・旧仮名であったからそれに辟易して、かえって漱石を嫌うようになってしまったかもしれない・・・・と、どこまでも茫漠とした思考が拡散していくばかりである。こんな身にも何にもならない行為を繰り返したところで時間の無駄であるということは判り切っているのに、ついつい考えてしまう。幻の『漱石全集』が今あったらと。

現在の我が家には2種類の『漱石全集』がある。新しい方は2016年に公刊が開始され、2020年に完結した、いわゆる「定本」扱いされている現行の全集である。もう1つははるかに古く1956年に公刊開始、翌年完結した俗にいう「新書版」全集である。何故2種類もあるのかと訝しむ向きもあるかもしれない。私は本のコレクターではない。コレクターならもっと本を大事に扱うのであろうが、私はこの点まるでダメである。本を大事にしようという気がない。平気で書き込みをする。これでは古本屋に持ち込んでも相手にされない―今のご時世、文学全集自体がまるで相手にされないようであるが。ではなぜ2種類も『漱石全集が』あるのかというと―。

あれは2016年の元旦であった。元旦の新聞は平素よりはるかに分厚い。元旦2日と2日分の情報を詰め込もうとするのであろうから当然であろうが、企業広告もまたすごい分量となる。今年はどうたらなんたらと新年の挨拶を兼ねた広告である。その中でも岩波書店の広告は毎年密かな楽しみである。その年の出版予定が大雑把に書いてあるからである。しかも紙面1ページを丸々使うという、文字通りの大盤振る舞いである。そして2016年の、正月の新聞広告にはでかでかと漱石の写真が載せられていた。

一目で、2016年の岩波は漱石作品を気合を入れて売るという意気込みに満ちていた。当然と言えば当然で、2016年は漱石没後100周年であり、翌2017年は漱石生誕150周年であったからである。そのタイミングで岩波は新たに『漱石全集』を年末から公刊を開始する旨を、その紙面で訴えていた。

この時、私の中の何者かがうずいた。

(今年、漱石全集を手に入れないと、俺は生涯真面目に漱石を、いや本を読まなくなる)

私はそう予感したのである。何故そう思ったのか。学校を出て就職し、寝る時間すらロクに取れない、週に一度の休みすらままならない生活をずっと続けてきて、体の芯から疲労を感じていた。この数年来、体調を崩すことも度々で、職場でぎっくり腰をやり、動けなくなってしまったことも一再ならずあった(後に、これは単なるぎっくり腰ではなくて、脊柱管狭窄症と診断されたのだけれど)。精神面でも絶えず緊張を強いられデスパレートな心情に傾くことも珍しくなくなっていた。このままの生活を続けていけば、文字通り私の心身は干からびた、のっぺらぼうのようになり、挙句に会社(社会)から廃棄処分されてしまうだろうという予覚に支配されるようになっていた。人間的な、自己の安心をしっかり捕まえた生活を手に入れなければならない。そのためのよすがを、私は希うようになっていた。当時は漠然と意識されていた希求、今ならはっきりわかる。

「人間、いざと言う時の支えになるのは、文学なんだ」

これはかつて、通っていた学校でとりわけ世話になった教師の言葉である。当時の私はたいして気にも留めていなかった。へえ、そんなもんか程度の感慨しか持ち得なかった。学校時代の私は文学を必要とする身ではなかったということなのか。いや、必要としていたのかも知れないがそれに気付かぬ迂闊者だったともいえようか。何にせよ、学窓を出て40代も終わりに差し掛かったこの時期、ようやく私は文学を欲する心を身に着けたということである。ずいぶんと時間がかかってしまったものである。ではなぜ漱石であったのだろうか。最初にして決定的なきっかけであったと思えるのは小学校のおそらく6年生の夏休みのときの経験であったと思う。

当時、父は仕事の関係で浜松に単身赴任しており、夏休みの間だけ私と母は父が暮らす社宅に寝泊まりするのが恒例となっていた。その年の夏も私は母と共に浜松で過ごしたのだが、私の体調が思わしくなく、持病の喘息を起こして寝込んでしまった。数日たってようやく床を離れた時、母が不憫だと思ったのだろうか、1冊の本をくれた。それが『坊ちゃん』であった。子供向けの大きな活字で、漢字にはルビがふられ、原典での難しい表現には注解が施され、さらにはいくつかの語句が削除までされていたその本に-その、相当な改ざんぶりを知ったのは、後で触れるオムニバスの文学全集で読み直した時であった―、私は夢中になった。あのとき、子供向けに改ざんされた『坊ちゃん』を与えられていなかったら、今日『漱石全集』まで買い込んで読むような行為にまで発展することはなかったのではなかろうか。「親譲りの無鉄砲で、子供の時から損ばかりしている」有名な一句から始まる『坊ちゃん』。小説とはこんなにも面白いものなのか、あの高揚感は未だに私の記憶の中にある。これが導きとなったのか、小学校から中学高校へと経上がるうちに、漱石名義で名の知れた作品は全て目を通すまでになった―読んだ、という表現はしない方が良いのであろうが。その後、太宰や芥川、三島に北杜夫も知ることになったが、漱石が常に別格の存在であり続けたのは、11歳の原体験が巨大であったからであろう。

話は2016年に戻る。その年の秋、正式に『漱石全集』予約の受付が解禁となって私が最寄りの―といっても家から4キロほども離れた―書店に全巻予約をしに行った折、店員は心配そうに「岩波は返本を受け付けてくれないんですよ。大丈夫ですか?」と聞いてきた。そんなにも信用が置かれていないのだろうかとむっとしたが、無理もない。本屋だって商売である。返本不可能な、長期渋滞在庫になるかもしれない―漱石ブランドは長期在庫になる心配は薄いであろうが―仕入れをしたくはなかろう。しかも定本『漱石全集』は全29巻というヴォリュームであったのだから。私は表面上素っ気なく「承知しております」とだけ答えておいた。

母は呆れた顔をした。「そんな、何巻分あるんだい。はっ、29巻!あんたも数寄者だねえ。場所も取るし、おカネだって」「まあ、あんたの稼いだ分で払うんだからいいけどさ」と、彼女は厭味を言った後で、「せいぜい、ツンドク状態にならないようにするんだね」と丁寧な忠告までくれたのであった。この言葉の裏にはかつて、我が家―先に記した緑町の家ではない。今住んでいる家である―にはこれまた2種類の、オムニバスの全集が、私の生まれるはるか前からあったという記憶が、母の中にあったからに違いなかった。どちらも父と母が若い頃に買ったことは間違いないということしか私にはわかってはいなかったが、ろくすっぽ読んだ跡がついていなかった。そのくせ箱はやたら日に焼けて、かつ本体もカビだらけで、いかにもぞんざいな扱いを受けてきた本の数々であった。本を開けるたびにそのカビの匂いで、私のくしゃみと鼻水は止まらなくなるのであった。母はこれら全集の扱いを手に余るものと難じていて、結局は1セット分―父が買った方であった―を手放した。読みもしない文学全集を、曽祖父から連綿と買い続けてきたわが一族。「結局、見栄、だったのかい」私がそう母に問うと、彼女はつまらなさそうに「それが普通だったんじゃない」とだけ答えた。「だから、あんたも、おんなじ扱いしないようにね」と、彼女は再びありがたい忠告を私に与えてくれたのであった。

「へえ。自分でも粗末に扱ったっていう自覚はあるんだね。そんなに心配してくれるんなら、漱石全集、好きな時に自由に読んでいいぜ」

「やめとくよ。疲れるもの。週刊誌でたくさん」と言って、彼女はけらけらと笑った。

幸いに、定本版『漱石全集』はツンドク状態に墜せずに済んだ。諸々の事情で会社を辞める破目になり、暇な時間ができたことで腰を落ち着けて漱石を読むことができるようになったのである。

改めて、漱石は心に染み入る文を書く人だなと思った。日本人の心にこれほど密着し、その心の綾を紡ぎ、白日の下にさらすことを可能とした人はいないのではないかと思えてくる。彼の全ての作品を気に入っているわけではない。後期の長編『彼岸過迄』や『行人』は構成に無理が生じているという思いをどうしてもぬぐうことができないし、『明暗』も、結局登場人物たちの心はどこへ向かうのか、未完となったが故にピンとこない。漢詩文に俳句も、私自身がまるきり門外漢であるから頭に入っていかずに困る。それでも私は飽きもせずに漱石の残した言葉に向かう。結局は楽しいのである。そして、もっと漱石の事を知りたいと思うのである。

漱石のことをよく知りたいという願望は、いくつかの漱石関連の本を私に買わせることになったが、それだけでは飽き足らなくなってきた。いや、飽き足らないというより、『漱石全集』に対する不満が高じるようになってきた。ありていにいえば、定本版全集の、新漢字・旧仮名遣いがちぐはぐに見えて仕方がなくなってきたのである。どうせなら、漱石が生前書いたのと同じ、旧漢字・旧仮名遣いで読みたいと。

そんな時、私はヤフオク!という存在を意識することになった。のぞいてみると、『漱石全集』より取り見取り、価格も千差万別である。とりわけ目を引いたのが新書版の全集であった。もちろん旧漢字・旧仮名遣いである上に、新書版でしか読めない小宮豊隆による書き下ろしの解説がある。付された脚注も新書版は独自のものであるようだ。私は1セットを手に入れることにした。何種類も出品されている中からボロボロでもよいから一番安いものを選んだ。落手した本は写真で見るよりはずっときれいであった。箱はどれもボロボロで、表紙は日に焼けまくっていたり、しおりのひもがちぎれかかっていたり―これは、すぐに本当にちぎれてしまった―していたものがあったが、読めればよかったので、私は満足したのであった。ただいかんせん、活字が小さいのである。今や老眼鏡の世話になっている身には辛いときもある。

案の定、母は今回も私に嫌味をほざいた。「そんな、漱石ばっか買ってどうすんの。何この汚い字。これじゃあ古本屋にもっていっても売り物にならないわねえ」

心配ご無用である。売る気はない。

「これ読みたければー」

「めんどくさ。いいよ。そんな汚いの。おまけにそのちっちゃい字。疲れるだけだわ」

今日も、私は漱石を読む。のんびりと読む。1日に1行しか読まぬ(読めぬ)日もある。それでも良いのである。ノルマも何もない。楽しむために、より漱石を知りたいから読むのである。他人から強制されているわけではない。単純な動機を持ち、他人が介在しないからこそ続けていられるのであろう。使っているのは専ら新書版であるが、定本版も時には手に取る。新漢字は・・・・とけなしてはみたが、活字が大きいこと、脚注や英文和訳も充実しているから、定本版も手放せない。しかし今後の『漱石全集』は・・・・。いや、やめよう。本稿の趣旨から外れる。ただ、もう一言、付け加えさせていただきたい。

小説・随筆類に限定してのことだが、今の私が最も好んで読み返すのが『門』である。私は主人公の宗助・お米夫婦の、そのほのかな温もりを感じさせる佇まいが愛しい。専門家曰く宗助には潜在的に、自ら大学を中退する原因をつくり、かつ子供を流産したお米への憎悪があるということだが、私にとってその論は重要ではない。作品に描かれる、2人が互いにいたわりあい、身を寄せ合って日々を暮らしていく姿こそ私にとって尊いのである。私はその姿を認め、素直に救われた気持ちになるのである。『漱石全集』を手に入れなかったなら、私はこのような感慨を持つことはなかったに違いない。

現行の『漱石全集』は様々な批判にさらされている。先に述べた新漢字・旧仮名遣いもその批判の1つだが、それらを考慮に入れても『漱石全集』が価値ある出版物であることに変わりはない。100年余りにわたって全集の増補改訂を続けてきた岩波書店は、高く評価されねばならないであろう。そう、私のような数寄者が存在するのだから。