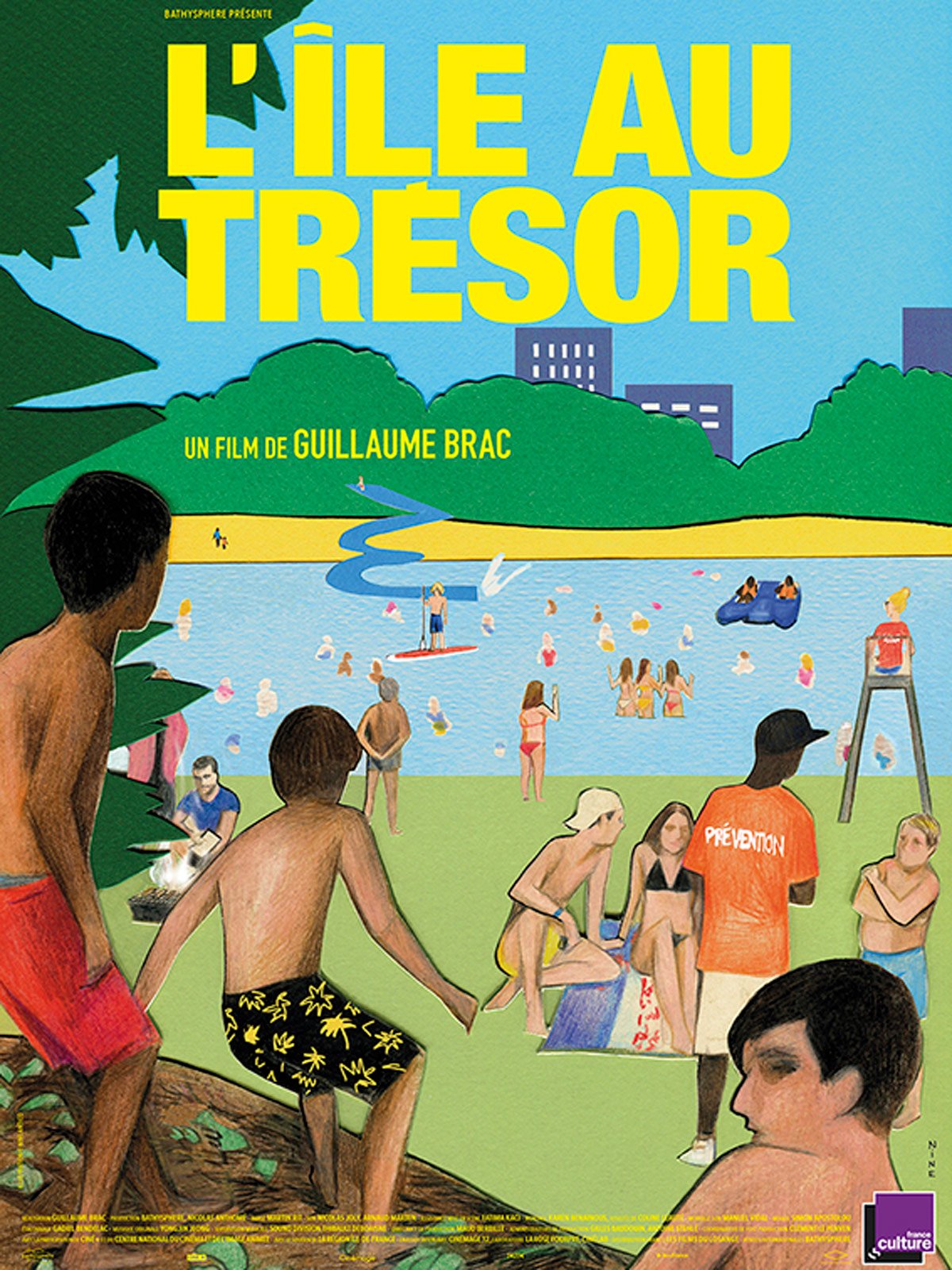

ギヨーム・ブラック 『宝島』(2018) - 胸が掻き乱れて幸福になるヴァカンス映画

夏はめちゃくちゃに嫌いだけど、ヴァカンス映画は楽しい。それは、わたしが知らない夏を教えてくれるからなのだけど、ギヨーム・ブラックの撮る夏がいっとう好きだ。いろんな人の、いろんな記憶のなかに宿るいろんな形の青春がぎゅっと集約されていて、夏が大嫌いなひとにも訪れた(ように思える/夏は外に出たくないのでわたしにはそんな夏はなかったと思うのだけど)夏の思い出を振り返っては、なんだか胸が掻き乱れて幸福な気持ちにさせてくれる『宝島』はほんとうに最高な作品だった。

エリック・ロメールの『友だちの恋人』の舞台ともなったパリ郊外のレジャー施設を舞台にしたドキュメンタリーだけど、ドキュメンタリーのようでいて演出もされていて不思議な作品だった(そして、セリーヌ・シアマの『秘密の森の、その向こう』と『トム・ボーイ』にも出てきた湖のピラミッドのところだった)。施設自体を主役に置いているのは、どこかワイズマンのドキュメンタリーを思わせるし、カットの繋ぎ方もリズム良くてずっと見ていたいとおもう。カメラの位置がめちゃくちゃに近く、出演者たちはカメラをまったく意識しないでおしゃべりをしたり、遊んだり、ときに無断で入ろうとする冒険者もいたりと不思議だったが、インタビューを読むと、きちんと許可を取ってお約束ごとを決めてやっているようだった。冒頭、保護者がいないために施設に入れてもらえない男の子たちが川を泳いで侵入するシーンに、子どもたちの「やってはいけないことをやる」というささやかな冒険(と抵抗)の物語がこの映画の根幹をなすのだろうと期待させる演出に加えて、両親が同伴できないという移民社会が浮かび上がってくるのも素晴らしい。ロメールが撮った映画のように、だれでもかれでもヴァカンスがあるわけではないという実態。

レジャー施設自体は塀があるけれど、この施設における自然はずっと先まで続いていくように思わせるカメラが(中を行ったり来たりするカメラが)世界の先を見据えていること、そんな場所を宝島と呼んでしまうことに、ギヨーム・ブラックの映画への信頼(閉ざされた箱のなかでみる映画の世界=宝島)を垣間見たような気がする。

映画の最後に、若くして亡くなった弟へ捧げる映画であることがテロップされるとき、ああこれは自分たちが体験したかもしれない夏だったんだな〜とおもう。と、途中で何度か出てくる黒人のちいさな兄弟のやりとりに、兄が弟に見せたい世界のありように、かつてあったかもしれない兄弟のすがたを見てとたんに目頭が熱くなってしまった。だれしもが過ぎ去っていく時間を、そのときには知りえないからこそ残すことはとても大切なのだな、なんて当たり前のことを考えたりした。過ぎ去る運命だった日々を永遠に変えてしまう。この映画を50年後にも観れることができるということの凄さに驚いてしまう。幸福を描いた映画ほど、なにかを言うのも慮れてしまうな。

2018|97分|フランス|1.66:1

監督:ギヨーム・ブラック

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?