スーパースターを降りたKOHHから、ロックスターを降りた吉井和哉を思い出す

2020年1月16日。その日は、大学近くの居酒屋で呑んだくれてた。どうして集まったかわからない8人の友人たちと、キリンビールの瓶を開けながら、内容も覚えていないくらい、くだらない会話を交わしていた。

21時を回った頃だろうか、なんの気なしにTwitterを開くとナタリーの記事が目に飛び込んでくる。

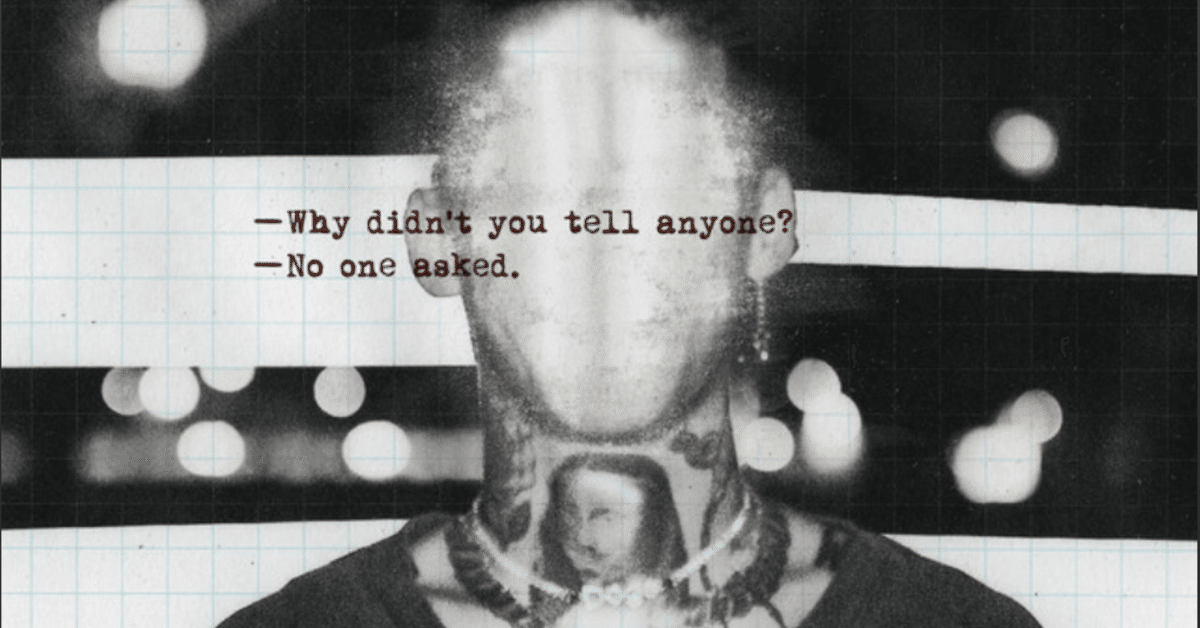

「KOHHが次回作で引退」

酔っ払っていたせいもあってか、読んだことをそのまま口に出した。全員の注意が自分に向いたことがわかった。それぞれ、その事実にそれなりの衝撃を受けていたということだろう。そしてくだならない会話の矛先は、KOHHの引退について向けられた。多分、かなり適当なことを喋っていたと思う。「KOHH+」みたいな名前になるんじゃない?とか。そのあとのツッコミは、くだらなすぎるので割愛する。

考えてみればおかしな話だ。その場にいた全員がヒップホップに興味あるわけではない。むしろあまり興味ないがない人がほとんどであった。なのに、KOHHの話をしただけで、場の話題が変わってしまう。

彼はチャートで1位を取ったわけでもないし、大型フェスのメインステージに立ったこともない。ましてや、ラジオ番組を持っているわけでもないし、テレビやNetflixで特集が組まれたことも少ない。それでも、KOHHを知っていて、興味を持っている。まったく持って不思議な存在である。

※※※

KOHHというアーティストは、一言で言うならば、ヒップホップのゲームチェンジャーであった。

無駄な韻は踏まず、ゆるく平易な言葉を繰り返すだけのラップ。そして、欧米のトレンドであるトラップをいち早く取り入れたビート。ヒップホップに明るくない人間が聴いたとしても、他の日本のラッパーとは違うことは一目(一聴)瞭然である。

さらに彼のラップスタイルについてのわかりやすい特徴を知りたいのなら、Creepy Nutsの「みんなちがって、みんないい。」を聴くのが一番だ。だらけた声で日本語の音を、不自然に切るようにラップしていく。

このスタイルは、後続のラッパーたちに多大なる影響を与え、熱く韻を踏みまくるいわゆる「フリースタイル・ダンジョン」的なラップとは別の、豊かなシーンを作り上げた。

※※※

KOHHは相反する感情をずっと歌い続けているアーティストだ。2014年のファーストアルバム『MONOCHROME』を聴いてみるとよくわかる。

貧乏なんか気にしない、と歌いながらも、メイクマネーを夢見る。適当に好きにやる、と言いながらも、誠実でシリアスな感情をラップする。芸術家でありたいと言いながらも、紅白に出たいという。

一貫性がなく摑みどころがない、と言ってしまえばそうだが、人間は本来的に一つの感情だけを持ち続けているわけではない。常に、矛盾した感情を持っている。そんな精神的な揺らぎを肯定するのがKOHHというラッパーだ。リスナーは矛盾を肯定する彼に知らず知らずのうちに救われているのだろうし、摑みどころのないからこそカリスマになっていった。

※※※

また、KOHHはサウンドにおけるイノベーターでもあった。

前述の通り、彼はトラップビートを日本のシーンにいち早く取り入れたアーティストだ。今やどんなジャンルのアーティストでも使うビートを何年も前から取り入れていたというだけでその凄さがわかるだろう。

KOHHのイノベーターぶりがわかる作品が2015年にリリースされたアルバム『DIRT』だ。彼は攻撃的なサウンドとシャウトを全面的に取り入れ、「ロック」なスタイルに変貌した。

当時のアメリカのヒップホップシーンでは、トラヴィス・スコットやポスト・マローンといった、のちに「ロックスター」を自称し始めるラッパーたち、そしてグランジやエモのサウンドにシャウトのようなラップを乗せるエモ・ラップの担い手であるリル・ピープやXXXテンタシオンなどがサウンドクラウドで作品を発表し始めていた。

彼らはその後、シーンの寵児になったことは言うまでもないが、その同時期に「ロック」のスタイルを取り入れていたのである。いわば、アメリカのヒップホップシーンとリアルタイムで共振し、いち早く日本に取り入れていたのがKOHHであった。

翌年にリリースした『DIRT Ⅱ』ではバンドサウンドを導入し、前作以上に激しいシャウトスタイルのラップを披露している。

同年に初出演したフジロックでは、「Die Young」をのたうち回りながらシャウトしてオーディエンスを熱狂させた。僕もこの時の映像を観てKOHHを知るのだが、彼は完全に「ロックスター」になっていたのである。

ちなみに2016年のKOHHはすごかった。宇多田ヒカルの復帰作『Fantome』に「忘却」で参加し、フランク・オーシャンの大傑作『Blonde』の限定版にも客演として参加。日米のスター・アーティストと作品を作り上げたことも、KOHHというアーティストのスター性を押し上げた一因であることは間違いない。

2枚の『DIRT』と、フジロック出演、そしてスターとの客演によって、押しも押されぬトップアーティストになったKOHHは、2019年にゲリラリリースしたアルバム『Untiteled』でも話題をさらった。

彼はまさにヒップホップのみならず、日本のポップスシーンをも更新していく。そう信じられていた。そのタイミングでの引退、である。

※※※

KOHHの引退作『worst』はびっくりするほどに「普通」なアルバムだった。

もちろんSkrilexxや志摩遼平、Chassolといったクリエイティブなアーティストたちとともに作り上げた作品ではあるのだが、全体の印象としては、ゲームチェンジャーであり、サウンドのイノベーターであり、そしてロックスターであったKOHHの姿はない。

唯一収録されたシングル曲「I Think I'm Falling」一つとってもそうだ。この曲はそもそも引退発表の前年にタイアップソングとして書き下ろされたものだが、驚くべきほどに「普通」のメロウなラブソングだ。清水翔太が歌っていてもおかしくない。

次の曲の「John And Yoko」も浮気しても惹かれ合う男女の感情を「ジェイZとビヨンセよりもジョン・レノンとオノ・ヨーコ」と、ストレートな比喩で淡々と歌い上げる。

おそらくこのラブソング群はKOHH自身の経験をそのまま曲にしたと推察されるが、そうしたストレートに自分語りをしてしまうことこそが、KOHHのスター性を脱臭している所以であろう。しかし、それ故にKOHHが歌い続けてきた感情の中の矛盾がむき出しになった作品でもある。「Sappy」や「シアワセ(worst)」はタイトルからそれがむき出しになっている。

KOHHはラストトラック「手紙」で、自身の本名「千葉雄喜」を口にして、引退をした。

このことはラストライブが山口百恵がマイクを置く仕草をしたのと同じように、「KOHH引退」の象徴としてすでに語られている。

彼はアルバムを丸々一枚使って、スターであることを辞めた。

『worst』はサウンドとしてのイノベーションはなくとも、一人のカリスマアーティストが、カリスマであることを辞めるために作ったという意味で、非常に意義深く、珍しい作品である。

他の日本のラッパーやアーティストで、このようなアルバムはなかったのではないだろうか。

いや、あった。吉井和哉、もといYOSHII LOVINSONのファースト・アルバムだ。

※※※

17年前、THE YELLOW MONKEYを活動休止した吉井和哉は、YOSHII LOVINSON名義でアルバムを発表した。

タイトルは『AT THE BLACKHOLE』。吉井和哉は1992年のデビュー以来10年間、グラムロックやグランジロックを歌謡曲のフォーマットで表現し、日本語ポップスのシーンに革命を起こした。吉井はフロントマンとして、ギラギラとしたロックスターを演じ、多くのオーディエンスを熱狂させた。

しかし、THE YELLOW MONKEYの看板を背負ったままソロになった彼は、一曲目の「20 GO」でヘナヘナの打ち込みのトラックのうえで気だるくブルースを歌った。吉井和哉はこの瞬間、ロックスターを降りる宣言をした。

「20 GO」のような曲は他に収録されておらず、基本的にバンドサウンドを主体にして作られた曲が数多く収録されている。しかし、躍動感のあるバンドサウンドが印象的な「TALI」を聴いても、かつての妖艶さよりも哀愁が勝っているようにも聴こえた。10曲丸々聴いていると、かなり塞ぎ込んだ一枚だ。おそらく、THE YELLOW MONKEYを聴いているリスナーはこれを聴いて拍子抜けしただろうし、今聴いても傑作とも言い難い。

しかし、これは一人のロックスターがロックスターを降りた作品として、意義のある作品だと感じる。

これをリリースした翌年、彼はTHE YELLOW MONKEYを解散し、10年近いソロキャリアを歩むことになる。その大半の時期の吉井は、あえてロックスターであることを拒み、一人のシンガーとして自分自身の鬱々とした、分裂した感情を歌っているように見えた。

※※※

KOHHのラストアルバムを聴いたあと、千葉雄喜が今後どのような音楽作るのかを考えた。そうした思い出したのが、YOSHII LOVINSONの作品であった。

千葉雄喜は、吉井和哉のように一人のシンガーとして、自身の感情を歌う道を選ぶのではないだろうか。

その片鱗は『worst』に収録された「IS THIS LOVE」や「WHAT I WANT」のアコースティックなサウンドと、エフェクトをかけない歌唱スタイルからも感じるし、『Untiteled』に収録された「ひとつ」や「ロープ」のストリングスとともに心情を歌い上げる姿からも見出すことができるが、さあ、どうだろう。

(ボブ)

【第57週目のテーマは『カムバック』でした】

サポートは執筆の勉強用の資料や、編集会議時のコーヒー代に充てさせていただきます