【症状編】本当はもっとわかってほしい 第2弾

サキヨミ

お子さんに起きてくる代表的な心身症には、起立性調節障害や過敏性腸症候群、頭痛がある。

他の病気との見極めが大切である。

治療法には、教育、非薬物治療、薬物治療がある。

起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)

このODは中学生、高校生でとても多くなり、男の子で5人に1人、女の子では、なんと4人に1人以上のお子さんに起きています。

症状としては、下の図のように立ちくらみや頭痛、食欲不振など、一見原因が分かりにくい症状があります。また、症状が1日の中でコロコロと変わり、午前中が特に症状が強くでます。そのため、本人だけでなく、ご家族も不安になる病気の1つです。

このODの原因は、自律神経中枢の機能が悪くなり、交感神経や副交感神経のバランスが崩れることで、症状が起きてくることと言われています。

では、どのようにして治療すると良いのでしょう。

『身体的な症状の重さ』と『環境や心の調子』によって治療法は変わってきます。主には下の1~6が選択されます。

疾病教育

ODは精神的な問題、気持ちの問題ではなく、自律神経の問題である事を本人・保護者に伝え、きちんとした治療ができる事を伝える。先が見える事で安心を得やすい。非薬物療法

立つときには、いきなり立たない等の動作指導や、食事は少々塩分を多めに摂るなど食事指導を行う。学校への指導・連携

学校の先生にODについて、正しい知識を身に着けてもらい、学校生活で応用してもらう。薬物療法

2.非薬物療法で改善しない場合には、早いうちにお薬で治療する。心理療法

過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrom:IBS)

腸自体には問題がないのにも関わらず、腸の運動が悪くなり、腹痛や便秘、下痢を繰り返します。特徴としては中学生、高校生の最終学年に多く、受験のストレスと関係していると言われています。タイプとしては4つに分かれています。

反復性腹痛(RAP型)

低年齢に多い。起きてすぐが一番症状が強く、午後は自然と落ち着くこともある。ヘソの辺りの腹痛があり、長い時間トイレにこもることが多い。便秘型

下剤を使わなければいけないケースと、便意はあるものの、排便が困難なケースに分かれる。女子に多い。下痢型

起きてすぐから、お腹の気持ち悪さがあり、何度もトイレに行く。初めは軟便であるが徐々に下痢となる。男子に多く、不登校の原因となる。ガス型

『お腹が鳴る』『おなら』などお腹に関するガス症状があり、恐怖や苦しみが強い。圧倒的に女子が多く、静かな狭い教室内で特に症状が強くなる。20代で多くは軽快する。

<生活指導>

なぜ、IBSになるのか、本人や家族に丁寧に説明して理解を深めてもらいましょう。理解が深まることで、自律神経が落ち着き、症状が落ち着くこともあります。

基本的には、規則正しい生活習慣やお腹の保温(RAP型・下痢型)、マッサージや浣腸(便秘型・ガス型)を指導します。

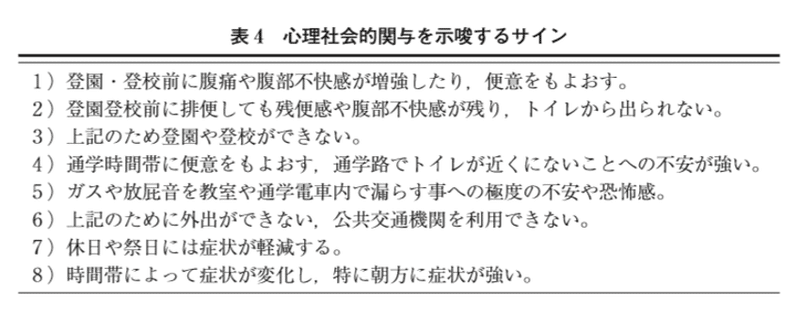

生活指導で改善しない場合には、お薬での治療や、カウンセリングの対象となります。カウンセリングを行う場合には下の1)〜8)をチェックしましょう。

反復性腹痛、下痢型⇒乳製品や冷たいもの、カフェイン、高脂肪食を控える。

便秘型⇒水分摂取をすすめる。

ガス型⇒ガスがたまりやすい野菜や果物、ソルビトール炭酸飲料、ガムを控える。

頭痛

小児・思春期で最も見られる症状で、その中でも偏頭痛が高い頻度でみられます。痛みの程度も強いと言われていますが、標準的な治療がしっかり確立されているため、早期から対処できます。

治療方法は、次の3つが代表的なものになります。

説明説得

なぜ、頭痛が起きるのか、原因を見つけることで安心できます。また安心できたことで、頭痛が治ったり、生活指導への意欲へとつながることがあります。生活指導

・規則正しい生活習慣を身につける。

・適度な運動を行う。

・頭痛が起きた時の生活を記録する薬物治療

片頭痛の痛みはとても強く、体を動かすだけでも酷くなることもある。適切なタイミングで鎮痛剤を飲まなければ、効果がないばかりか、かえって頭痛がひどくなることもある。

まとめ

いかがだったでしょうか。前回に引き続き、お子さんに起きてくる代表的な心身症でした。

どの病気の治療方法にも、病気についてしっかり知ることや、運動を含めた生活習慣の改善、お薬と上手に付き合うことが共通して上がってましたね。

ストレスが溜まっている時ほど、上記を見直してみてはいかがでしょうか?

参考・引用論文

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?