11/12カタルバー原稿「あなたの知らないごてんまりの世界」

11月12日秋田文化創造館の事業「カタルバー」を利用して、ごてんまりの歴史について語るイベントを主催しました。

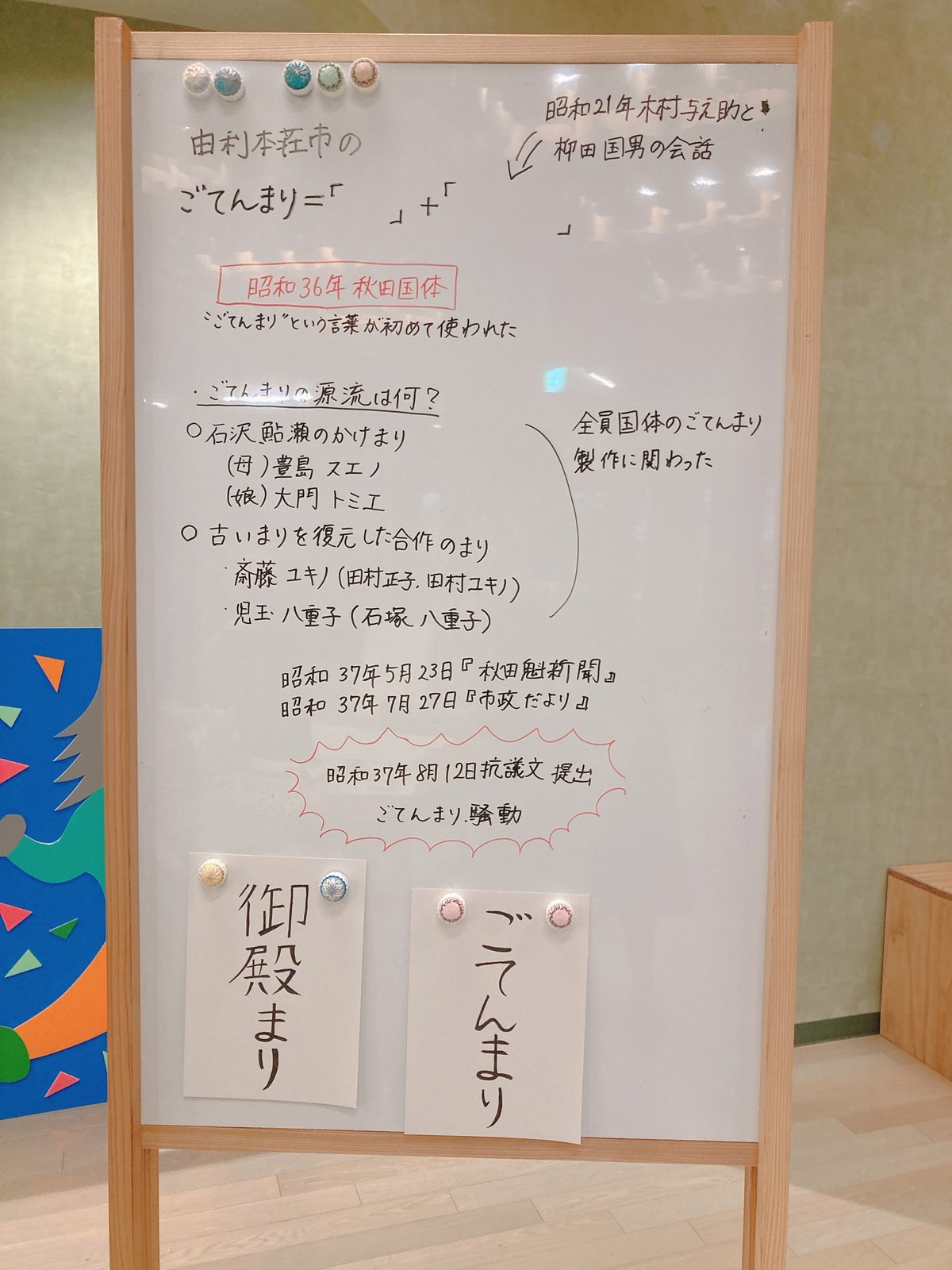

以下、当日のホワイトボードと原稿全文です。

今日はお越し下さってありがとうございます。

由利本荘市でごてんまりを作っています〈ゆりてまり〉です。

わたしのモットーは「ごてんまりの"わかる"と"できる"を届けたい」です。

今回のカタルバーでは、"わかる"のほうに焦点を当てて、ごてんまりの歴史について語っていきたいと思います。

まず最初にお伝えしたいのは、由利本荘市のごてんまりは漢字表記の御殿まりではないということです。由利本荘市のごてんまりは、全てひらがなのごてんまりです。

全国に「ごてんまり」の名のつくまりは、4つほどあるとされています。

鶴岡御殿まり、尾花沢の御殿まり、松江御殿まり、本荘ごてんまりの4つです。

由利本荘市以外の「ごてんまり」は漢字表記の、こちらの御殿まりです。

なぜ由利本荘市のごてんまりは他のまりと同じように漢字表記ではないのかというと、御殿で生まれたまりではないからです。

皆さんの中で、ごてんまりがなぜひらがなのごてんまりなのか、説明できる方はいらっしゃいますか?

では、由利本荘市でごてんまりという名前がうまれたエピソードをご紹介いたします。

昭和21年に朝日新聞社の記者だった木村与之助という人が、民俗学者の柳田国男に「秋田で自慢のできる民芸品にどんなものがあるのか」と聞かれたんだそうです。

木村は、「銀細工、川連漆器、樺細工、手まり」と答えました。

その説明の際に、「てんてん手まりのてんまりです」と言ったそうです。

柳田はそれを受けて「てんまりネ、ごてんまりネ」と応じました。そこから「ごてんまり」という言葉がうまれた、と言われています。

つまり由利本荘市のごてんまりという言葉は、手まりを表す「てんまり」に、丁寧語の「ご」がくっついてうまれたというわけです。

このごてんまりですが、全国的に有名になったのは昭和36年に秋田で行われた国体がきっかけです。

旧本荘市で「ごてんまり」という言葉が正式に使われたのも、この国体が初だと言われています。

昭和36年の国体で全国各地から集まった選手団のおみやげにごてんまりが配られました。

全国各地から集まった選手団は、それぞれ全国各地へ帰ります。国体で配られたごてんまりは、持ち帰られた先で評判になり、全国的に有名になるきっかけになりました。

この国体でおみやげにごてんまりを配ることを思いついたのが、当時市の広報を担当していた木村与之助です。

先ほども名前が出てきた、こちらの人物です。

市の要請によってごてんまり作りが行われることになったのですが、その製作には複数の女性が関わっていました。

この複数の女性が関わっていた、ということを頭に入れておいてください。

これまではごてんまりの名前の由来と、全国的に有名になったきっかけについて説明してきました。

これからは、ごてんまりのモノ自体はいつうまれたのか、その源流について説明して参ります。

ごてんまりの源流は、一つにしぼることができません。大きくは2つあります。

一つは「かけまり」の伝統です。

由利本荘市の石沢地区鮎瀬で「かけまり」という手まりの伝統があったそうです。

もとは広田庵の木妙尼(もくみょうに)という尼さんが、村の娘たちを相手に手まりを教えたのが始まりだそうですが、詳しいことはわかっていません。

石沢の鮎瀬に脈々と受け継がれていたかけまりの伝統を、ただ一人守っていたのが豊島スエノさんでした。

豊島さんは明治21年(1888年)生まれで昭和36年の時、すでに75歳でした。

このままではが伝統が忘れられると、娘の大門トミエさんを呼び寄せて作り方を伝授しました。

もう一つの源流は、斎藤ユキノさんと児玉八重子さんによる、合作のまりです。

斎藤さんは以前、田村正子という名前で、田村スエノと名乗っていた時期もあります。

また児玉さんの旧姓は石塚です。

名前がたくさんあってややこしいですが、これらは同じ人物です。

あるとき、児玉さんが身を寄せていた蔵堅寺に転がっていた古いまりを見つけてきて、斎藤さんと一緒にその古いまりを見よう見まねで復元しました。

復元した二人合作のまりは、昭和36年の米まつりで入賞し、当時の市長から賞状が贈られました。

ごてんまりの礎を築いたこの二つのグループですが、交流がまったくなかったというわけではありません。

斎藤さんと大門さんは、同じ甚能亭で働く間柄でした。つまり同僚でした。

昭和36年の国体開催に合わせて、旧本荘市がごてんまりの製作依頼をかけます。市の要請を受けて、結果的に今名前をあげた全ての女性がごてんまり製作に関わりました。

先にも述べたように、この国体をきっかけに本荘のごてんまりは一気にその名を知られるようになります。

しかし翌年に「ごてんまりを作ることができるのは豊島スエノと大門トミエだけ」という内容の記事が出ます。

昭和37年5月23日の『秋田魁新聞』です。

昭和37年7月27日の『市政だより』にも、ごてんまりのルーツとして豊島さんのみを紹介し、もう一方のグループを一切顧みない記事が出ました。

ちょっとその部分を読み上げてみます。

「ごてんまり保存 本荘市鮎瀬 豊島スエノさん(七六)の手芸"ごてんまり"を市独特の手芸品として残したいと市文化財保護協会や観光協会とその方法を研究している。このまりはむかしのご殿女中によって作られたものと伝えられゴム工業の発達でこの世から姿を消す運命にあるもの。」

この文章は、まりの写真付きで『市政だより』に掲載されましたが、その写真のまりは斎藤さんと児玉さん合作による、米まつりで賞を取ったこちらのまりでした。

これらの報道に対し「事実が伝えられていない」と憤った斎藤さんと児玉さんは、連名で市長宛てに抗議文を送ります。これがいわゆる「ごてんまり騒動」です。

抗議文提出は昭和37年8月12日のことでした。

皆さん、この話を聞いてどのように思われたでしょうか。

ごてんまり騒動があったなんてことを初めて知ったという人もいらっしゃるでしょうし、みんな頑張ったのに一つのグループを無視するなんて、ひどいという感想を持った方もいらっしゃるかもしれません。

しかしこの時ごてんまりの源流についてはっきり定義づけることをしていれば、今日まで至る混乱は避けられたかもしれません。

昭和37年8月におきたごてんまり騒動は、どのような決着を迎えたのでしょうか。

昭和37年8月25日『本荘時報』には、こんな記事があります。ちょっと読み上げます。

「本荘市役所の小松商工課長は、本家争いで話題をまいた"本荘ごてんまり"の収拾策を、ニ十三日つぎのように語った。文化財保護協会が民芸品として保存するには今後に充分な専門筋の調査を必要とするので、一個人の創始ということでなしに、観光みやげ品として作っている婦人全部を対象に取り扱っていくことに、唯いま市長と話し合ってきた。」

結局市はごてんまりの創始について明言することを避け、作っている人全部をごてんまりの作り手として認めるという結論に落ち着きました。

その判断が正しかったのかはわかりませんが、その後ごてんまりの由来と歴史は、様々な説が飛び交うある種混乱状態に陥りました。

一番有名なのは、「本荘ごてんまりは本荘城の御殿女中たちが遊びに作ったのが始まり」とする御殿女中説です。

しかし本荘ごてんまり及び本荘のごてんまりが江戸時代にあったという記録はどこにもありません。

それでも未だに御殿女中説をとなえる人は多いです。

由利本荘市役所本庁の正面入り口には、地元の特産品を紹介するコーナーがあります。そこにごてんまりもディスプレイされているのですが、そこには「江戸後期から続く悠久の技」と書かれています。

それと、こちらの冊子にも本荘ごてんまりの説明に御殿女中説が使われています。

こちらは2022年に秋田県が発行した『SOU』という冊子です。

去年2022年11月にkougeiexpo というイベントが秋田で行われたことをご存知でしょうか。

工芸品の博覧会のようなイベントです。

秋田で開かれるということもあって、秋田県内の様々な工芸品が陳列されていました。

当然本荘こてんまりもありました。

そこでは驚くべきことに、本荘ごてんまりは鎌倉時代からあるという説明がされていました。

会場はまさにこの文化創造館の2階、階段を上がってすぐのこの場所でした。

こちらに巨大な〈菊〉と〈花火〉の本荘ごてんまりが飾られていたのですが、本荘ごてんまりの「歴史・特徴」のところに「ごてんまりに関する記録は、貞応2年(1223年)の記述が見つかっている」と書いてあり、わたしはびっくり仰天しました。

本荘のごてんまりが江戸時代にあったという記録はないのに、さらにそこから400年遡って、800年前からあるよと言っているわけです。

このように、ごてんまりの歴史というのは令和になった今でもかなり混乱している状態です。

ごてんまりは地域を代表する工芸品として非常に名前はよく知られています。

しかし知名度のわりに理解がほとんどされていません。

わたしはごてんまりの誤解を解消し、きちんと知っていただきたいという思いから、こういう活動をしています。

ちなみに今日「本荘ごてんまり」と認識されている、この三方に房のついたまりは、昭和39年ごろにうまれたと言われています。

この斬新なデザインを考案したのは斎藤ユキノさんです。

ですので「本荘ごてんまりはいつからあるんですか?」という問いに関しては、「本荘のごてんまりは昭和36年の国体で有名になり、今のような3つの房のある特徴的なスタイルになったのは、昭和39年ごろのことです。」とわたしは答えるようにしています。

ここまでご静聴いただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?