秋田柴子の文フリへろへろ参戦記 ~準備編① どんなレイアウトにする?

「自分で本を作る」場合、原稿だけでなく表紙やページレイアウトなどのデザインもしなければなりません。

・本のサイズ

・1ページあたりの行数、文字数

・本文に使用するフォント及びサイズ

あたりは必須の設定ですね。さらに

・ノンブル(ページ)はつける? つけるならどこに?

・柱(ページ上部の見出し)はつける?

などなど、次第に迷いのカオスへと足を踏み入れていくことになります。

こういう時は市販の文庫本を参考にしたり、仲間の方々が作った本をしげしげと見較べたりして、自分なりのスタイルを模索します。

参考までに、秋しばの前回・今回の本を比較してみましょう。

前作は「奇数ページにのみ柱を立てる & ノンブル左下」設定です。一方の今回の「奇数ページのみ柱アリ」は、前作と同じです。大きく違うのは「ノンブルが上にきて、柱の横にあること」。

これは市販の文庫本のレイアウトを参考にしました。

(恥ずかしながら、初めて文庫本のノンブルが上にあることに気づいた)

こうすると下の余白をカットできて、1行あたりの文字数が増やしやすいという利点があります。実際、今回の方が全体に文字が密な感じがしますね。

大まかな設定は以下のとおりです。ご参考までに。

写真だとあまり差はないようにも見えますが、実物を見るとかなり感じが違います。前作はなんかビジネス文書っぽい(笑)

MS明朝だったのがまずかったかも。

(ただフォントによっては、入稿時のファイル変換で文字化けしてしまうこともありますので、ご注意ください ←経験者)

あとは本の構成として、以下のようなものも考えます。

それぞれあってもなくても自由なので、そのあたりは自分で選択します。

・扉 :タイトルや著者名が書かれた最初のページ

・目次 :章の見出しやページ数など

・中扉 :編、章などが変わる時の見出しページ。本扉、章扉ともいう。

・奥付 :著者名や発行者、印刷所などを記した最後のページ

秋しばの場合、前回は「扉・目次」のみ作成しました。

今回は上の4つをフルに作ったので、まずまず本らしくなりました(笑)

本当はね……もうひとつあるんですよ……。

超難関が……。

表紙ッ!!!

たぶん私のような「本づくり初心者」にとって、何よりハードル高いのが、この「表紙作成」じゃないでしょうか。

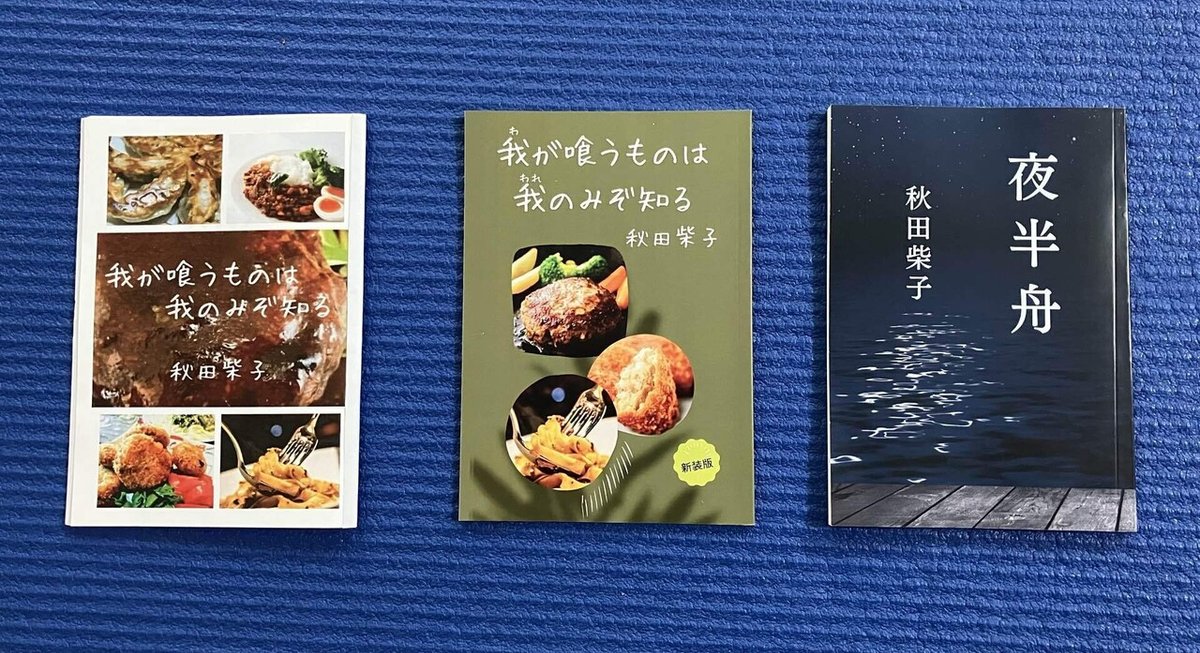

ちなみに今から2年半前、初めて文フリに参加した時は、普通のWord画面に食べ物の画像を貼っつけただけの表紙でした(画像参照)。しかもプリンタが壊れたため、印刷はローソンで(笑)

2回めの参加で、初めて表紙をオンラインデザインツールの「 Canva 」で作成し、かつ印刷所に発注してみました。その時の記録を詳細に取ってあったので、今回の表紙作成や印刷はだいぶ楽だったと思います。

それなりに進歩らしきものは見える…かな?(笑)

日頃からデザインをされている方は、Illustrator・Photoshop・InDesignなどのDTPソフト(Desktop Publishingソフト)で、表紙のデザインからページのレイアウトまで、さらさらっとできちゃうかも。

でも私はそれらのソフトに馴染みがないので、原稿はWordでちまちま書き、表紙のデザインは Canva で描く、という方針を取りました。

(そろそろDTPソフトも勉強した方がいいかもなあ……と迷っている秋しば)

「Canva」は現在非常に多くの方が利用している、オンラインデザインツールです。無料機能だけでも素敵なデザインが簡単に作成できるし、30日間のお試しで有料機能も使えて、すごく便利。

ですが初めて使うとなると、やはり五里霧中状態になるのは避けられないワケでして。

そこで私が参考にさせていただいたサイトをご紹介しておきます。

昨年初めて使った時に「ワタシはいったいどうすれば…………」という呆然自失状態を助けてくださったサイトです。いつもお世話になってます(笑)

ブログ作成者の清水様、ありがとうございました。

もちろん「このやり方がすべて!」というわけではなく、あくまで参考のひとつとしてお考えくださいね。

さて長くなってきたので、今回はこのあたりで。

次回は「紙と予算」のお話です。

ここまでお付き合いくださいまして、ありがとうございました!

秋田柴子の文フリへろへろ参戦記 ~準備編② どんな紙を使う?

この記事が参加している募集

お読み下さってありがとうございます。 よろしければサポート頂けると、とても励みになります! 頂いたサポートは、書籍購入費として大切に使わせて頂きます。