バスケの速攻のススメ

バスケの戦術に速攻があります。スラムダンクでいうと、全国大会で初戦にあたる豊玉高校の「ラン&ガン」ですね。「ラン&ガン」は、走って打つということで「速攻」を意味しています。

ちなみに英語では「ファーストブレイク」と呼びますが「Fast Break」と書きます。「速い」という意味の「Fast」ですね。「Break」は「壊す」なので正に「速く壊す」で「速攻」となります。逆に「第一」の「First」を使うと「First Break」となります。この場合の「Break」は「Have a break」で有名ない「休憩」になりますから「最初の休憩」となってしまいます。また、ひっくり返すと「Breakfast」で「朝食」になります。調べてみると「Fast」を壊す?となるので「なんだろう?」と思って語源を調べてみたら「Fast」には「断食」という意味で「断食を壊す(終わる)」という意味で「朝食」だと分かりました。

なぜ速攻をやるのか?

話を「速攻」に戻します。スラムダンクの豊玉は、大阪予選のほとんどの試合で、130点を取ってきたと、描かれていました。それは凄い。と思いつつ、ところで「速攻はなんでやるのでしょうか?」「得点をたくさん取るのが目的でしょうか?」と疑問に思いました。ミニバスの小学生は、まだ呼吸・循環系が未発達なので、走り続けることは負担が大きいと思います。何よりも「走るのやだなー」と思っている子が多いと思います。だから、5・6年生には、少なくとも、ちゃんと速攻の意味や狙いを説明して、無理をさせようと考えました。(ちょっとは無理しないと勝てないので・・・)

バスケというゲームの構造

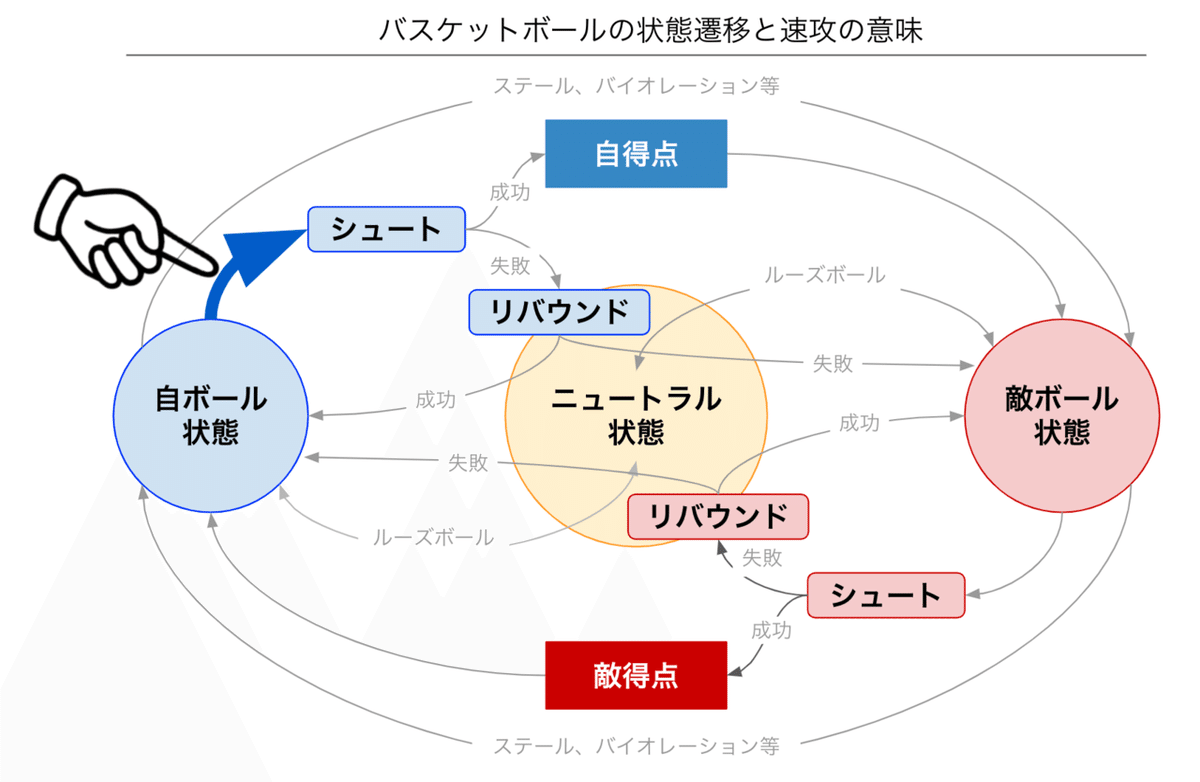

バスケの試合では、味方がゴールを決めると必ず相手ボールから再スタートします。以下の「バスケットボールのゲームの構造」の記事で、バスケのゲームの構造を整理して、その中で状態遷移図を描きました。バスケの試合で、タイマーが動いている時間は、必ず3つの状態にあります。自分達がボールを維持している「自ボール状態」と、敵チームがボールを維持している「敵ボール状態」と、空中に浮いていたり、転がったルーズボールの「ニュートラル状態」です。速攻は「自ボール状態」になってから素早くシュートを打って点を取るという戦術なので「自ボール状態」の時間が短くなります。「ニュートラル状態」は長くないので、試合時間全体でみると「敵ボール状態」の比率が増えるとも読めます。交互で状態遷移する状態の中で、敵ボールの状態が長くなることは嬉しくないんじゃないか?と思いました。

速攻の唯一の目的

速攻では、敵ボール状態の時間割合を長くしてしまいます。状態は交互に変わりますから、速攻で、シュート本数を増やすことはできません。では、何のためにやるのか? それはシュート成功率を高めるからと整理できます。速攻の唯一の目的だと思います。

速攻は「相手ディフェンスが戻る前に速く走ってシュートを打つ」とも説明できますから、たくさん点を取るためではなく、シュート成功率の高いシュートをするために、実施している戦術なのです。

2つの阻害要因

ところで、シュート成功率について考えてみましょう。シュート成功率を上下させる変数は2つ考えられます。1つ目は相手のディフェンスの存在です。2つ目はゴールまでの距離があります。速攻では「相手ディフェンスが戻る前に」としていますので、1つ目に大きく影響しますし、実際、相手デイフェンスがいなければ、ゴールに近づいてシュートができますので、2つ目のゴールの距離にも影響します。つまり、速攻は、2つのシュート成功率を下げる要因を減らす最も効果的な方法といえます。

小学生への速攻の指導で気にすること

子供達にも、上記の「何のために速攻をするのか?」を説明してきました。その上で、以下のケースについて指導をしてきましたので紹介します。

1)できるだけゴールの近くでシュートをしなさい。

3)相手がいても、シュートが決められると思ったら強引に行きなさい。

2)速く攻めても、相手が準備できていて成功率が下がるなら中止しなさい。

1)については、速攻なのに、少し遠いところでシュートを打ってしまう子がいます。試合に出たばかりの子が慌ててシュートを打ってしまうのが多い理由だと思います。もちろん一番得意なシュートで打てば良いのですが、ゴールに最も近づくレイアップ・シュートを打つのが望ましいと思います。「ボールをもらったら落ち着いてレイアップシュートを目指そう」と指示します。特に、速攻で先頭に走らす子は、活きの良い4年生だったりします。だから「落ち着いてレイアップに行く」を覚えて、得点源になってくれたり、自信をつけさせたいものです。

2)については、少し消極的な子の場合、行ける速攻を諦めてしまうケースです。基本は、1対1であれば、バスケはオフェンスのが有利です。走っているオフェンスに対して、ディフェンスするのは非常に難しい。多くの場合はファールをもらうことになるでしょう。シュート時のファールになるとフリースローをもらえます。子供達には、ファールをもらってフリースローになることまで見通して、積極的にシュートに行かせるようにします。そのために、1対1でシュートまで行く練習を頑張らせたいですね。

3)については、1対1に自信がある子は、相手が戻っていても強引にシュートに行くケースがあります。これは「シュート成功率」を上げるという目的と「速攻で攻める」という手段を取り違えているケースが多いです。「速攻で攻めろ!と言われたから」と言っている子は理解を修正します。

しかし、実際に難しいのは「行ける?/行けない?」の状況の見立てです。強気で上手な子は、自信がありますから、強引に行くこともあるでしょう。ベンチから見ていると「今の行く?強引じゃね?」と思ったりしますが、バスケットボールは試合が始まれば、全てコート上の子供達が自分で判断するしかないので、任せるしかありません。こういうケースは、だいたい2・3回強引に言って失敗したら、その子の速攻を辞めさせます。確率なので「次は決まる」という考えもありますが、駄目です。相手のディフェンスが上手いという可能性がありますし、バスケは人間がやることなので微妙な心理やバイオリズムが影響しますし、そもそも、から、純粋確率にならないでしょう。試合中にチームメイトの信用も失い始めますから、3回ミスったら辞めさせた方が良いです。その点では、速攻以外の攻め方も指導しておき「今日は、速攻じゃない方が決まるかも?」と前向きに切り替えるられると良いです。

ということで、速攻について考えたことを記しました。

僕は、バスケの素人で、お父さんコーチですので、もっとバスケに詳しい人が理論をお持ちかもしれませんが、ぜひ、コメントをいただければ嬉しいです。勉強して進化させたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?