THINK TWICE : 20200426-0502

4月26日(日) NONE OF YOUR OWN ART

式場隆三郎は、民藝運動の父、柳宗悦をして「こんな型(タイプ)の人はさう沢山ゐない筈だ」と言わしめた、今どきの日本にはどこを探してもいない怪物的な存在です。

1898年(明治31年)新潟県生まれ。

医者を志しながらも作家志望で、学生時代から白樺派の作家たちと交流を持ち、文芸誌を立ち上げたりしていたのですが、「医学の中で文学や心理学に関係ある唯一の科だったから」という理由で、精神科医の道を選びます。

彼の仕事で最も有名なものは、「二笑亭」の研究です。

「二笑亭」とは、昭和初期の東京に作られた建物の名称。

統合失調症を患っていた資産家が莫大な金をつぎ込んで、自分の思うがままに建築した奇怪な住宅のこと。

式場さんは「二笑亭」が取り壊されると聞きつけ、建築家の谷口吉郎を連れて現地に赴き、建物をくまなく撮影、採寸などを行い、その研究成果をまとめて『二笑亭奇譚』という書籍を出版しました。

この本は1939年に発売されて以降、異なる版元からなんと7回も単行本化され、今年2月にも新装版が発売されました。

民藝運動には初期から関わり、バーナード・リーチの伝記本を本人に無許可で出版したり、ゴッホ、ロートレック、ゴーギャンといったヨーロッパの画家たちを日本に紹介したり、あの山下清や、若き日の草間彌生を物心両面でサポートしました(式場さんこそ日本で初めて〈アール・ブリュット〉を発見した人物じゃないか、とぼくは思っています)。

また、三島由紀夫に自らの同性愛的傾向を打ち明けられたり、ホテル、新聞社、雑誌社などを経営したり、本業の精神科医としても、製薬会社の依頼で「シキバブレノン」という脳に効く怪しい薬を開発したり、バラ栽培を作業療法に採り入れたユニークな精神科病院「式場病院」を千葉県市川市に設立したり……と、膨大な業績を残し、1965年に67歳で他界しました。

多彩と呼ぶにもあまりに色が混じりすぎてほとんど漆黒のような式場さんの人物像。これを総俯瞰できる展覧会「式場隆三郎:脳室反射鏡」が、3月14日から広島市現代美術館(MOCA)で開催されているはずでした。

絶対に見に行くつもりで、ずいぶん前から楽しみにしてたのですが、コロナ禍によって現在休館中。5月17日までの会期中に美術館がリスタートするのは絶望的でこのまま幕切れになりそう。まったく残念でなりません。

MOCAの学芸員の方たちが制作したヴァーチャルツアー映像が公開されています。

これにかぎらず、世界中の美術館や博物館が一斉に休館して、お客さんの目に触れる機会が無くなってしまった展示を映像で公開する試みが増えています。取り組みそのものは興味深いし、非常にありがたいことなんだけど、なんとなくいつも途中で見るのをやめてしまいます。

美術館にわざわざ足を運んで作品を鑑賞する行為というのは、ただ単に作品を見ることだけが価値ではないんだな、と気がついて冷めてしまうんですよね。

つまり、ぼくたちが美術館に行って作品と対峙しているときには、眼を指のように使って作品にじかに触れているような、つまり視覚と触覚が入り混じったようなフィーリングがあります。

作品を見るということは視覚からの情報だけではなく、その前に見た作品や次の作品、背後の絵から出ている"気"もキャッチしながら、他人のおしゃべりとか咳払いにちょっとイライラしたりもする。

美術館全体から放たれる気配、展示物、鑑賞者である自分が、三位一体になって「アートに触れたぞ」という実感がはじめて湧き上がってくる。

気配に触れるという感覚はどんなに進んだデジタル技術をもってしても擬似的に再現するのは難しいと思うのですが、どうなんでしょう。

今はまだ途方も無いと思える技術がこの先の未来に完成して、あっさり解決してしまうんでしょうか?

それともタイヤのない空飛ぶ車のように、どこまでいっても絵空事で終わるのでしょうか?

どこかにわざわざ出かけて美術作品を生で見るという体験も、ポスト・パンデミックの世界では完全に避けられてしまうのでしょうか? ───って、ぼくは誰に訊いてるんでしょうか?

4月27日(月) NONE OF YOUR OWN ART PART.2

起きてすぐ、昨日書いたことの続きをふとんの中で考えていました。

世の中に流通してるライブ盤は何らかの形で加工され(ボーカルをスタジオで録り直す、演奏を差し替える、歓声を追加する……etc.)擬似的に再現された空気感であるとはいえ、コンサートを追体験するのに十分な空気感がパッケージされています。

たとえば、ビル・エヴァンス・トリオの『Sunday at the Village Vanguard』を聴けば、1961年6月25日のニューヨークにタイムスリップし、食事や酒や恋人とのおしゃべりを楽しみながら、ビル・エヴァンス、ポール・モティアン、スコット・ラファロ(彼はこの11日後に事故死する)の演奏に耳を傾けているオーディエンスにいつでもなることができる(あの日、あの時、あの場所にいた人の何人くらいが今も生きてるんだろう?)。

ならば、もし美術館のオーディエンスが、ピカソの『ゲルニカ』を見て、拳を突き上げながら「ゲルニカ! ゲルニカ!」と歓声を上げたり、ゴッホの『ひまわり』を見ながら、黄色いタオルを頭上でぐるぐると回したり、伊藤若冲の『仙人掌群鶏図障壁画』の前でモッシュしたりするなら、美術展の空気感も映像や音声だけで伝わるかもしれないなあ───などとぼんやり考えていたら二度寝してしまいました。

4月28日(火) PSEUDO KENNY G.

4月24日に、ジョン・キャロル・カービー(JOHN CARROL KIRBY、以下J.C.K.)の4枚目のリーダーアルバム『MY GARDEN』がSTONES THROW RECORDSからリリースされました。

この偽ケニー・Gのような───

偽マイケル・ボルトンのような───

偽スティーヴン・セガール(若いとき)のような───

この時代遅れのマレットヘッドでキメたヤサ男が、2020年代でもっとも重要な音楽家といっても過言じゃない……と言っても、にわかに信じられないかもしれませんね。

J.C.K.の得意とするサウンドは70年代後半から80年代後半まで隆盛を極めた、喜多郎、ヴァンゲリス、ジャン・ミシェル・ジャール風のニューエイジ/メディテーション・ミュージック。ひと昔前ならダサすぎて一銭も払いたくないような音楽から今、聴くに耐える部分だけを繊細に抜き出して、アップデートしてしまったのです。

彼の創り出すサウンドにいち早く反応したのは、ソランジュ、フランク・オーシャン、ブラッド・オレンジ、カリ・ウチスといった最先端のR&Bアーティストでした。特に2017年以降、彼らからのオファーは引きも切らず、サウンドプロデューサー/キーボーディストとして大活躍しています。

もともと15年ほど前から、あまり有名ではないハリウッド映画のサントラや、ゲームミュージックの分野でキャリアをスタートさせたようです。

J.C.K.の公式サイトで最初の参加作品としてクレジットされているのは、セバスチャン・テリエの2014年に出たこの曲。

そして、カリの左後方でつまらなそうな顔でキーボード演奏の当て振りをしているのが、J.C.K.その人です。

過去にリーダーアルバムを3枚発表し、そのどれもが傑作。満を持して、STONES THROWと契約したのですが、もともと告知されていた新作アルバム(『My Garden』)のわずか2週間前に、突如、まったく別のフリーアルバム『Conflict』をリリースしたのです。

まったく訳がわからない……というか、正直気味が悪かった(笑)。

アルバム『Conflict』はYouTubeで聴けます。

*Spotify、Apple Musicなどはもちろん、Bandcampでダウンロードも可能。もちろんすべて無料です。

アメリカのウェブマガジン「Document」が、『Conflict』と『My Garden』の発売に際して、J.C.K.にインタビューしています。

『Conflict』は、J.C.K.がカリフォルニア州オーハイに短かいバケーションへ行った際、友人の別荘に置いてあったピアノを使って作られたそうです。

オーハイは西海岸のニューエイジシーンの聖地です。町には無数のヨガ・スタジオがあり、瞑想のできる山があって、パワースポットをハイキングで巡ったりできる、全米でも一、二を争うスピってるエリア。ニューヨークやロスからわざわざここに移り住むアーティストも多いんだとか。

アルバム制作に着手した当時、J.C.K.は家族や友人との個人的な係争を抱えて、ひどく疲れていた、と語っています。

しかし、彼は相手と争い続けるのをやめ、あえて自分自身の内部に籠もることで、自らを育み、敵対している人への愛情や思いやりを持つことの中から、ふたたび立ち上がる方法を見い出した結果、『Conflict(紛争)』というアルバムを作ったんだよ───と。

そして今、人類が求められている行動も「とにかく何もせず、自宅にとどまって、この奇妙な休暇を過ごすこと(All we do is do nothing and stay inside our houses and have this weird vacation)」であり、それこそ唯一の「ウィルスとの"Conflict"に勝利する方法じゃないかな」。

新天地からのアルバム発売前に、わざわざ別の作品を無料でリリースしたJ.C.K.の意図が理解できた気がします。

長くなりそうなので、明日に続きます。

4月29日(水) PSEUDO JAZZ

ジョン・キャロル・カービー(以下、J.C.K.)がこれまでに出した3枚のアルバムは、いずれも旅がテーマになっていました。

ファーストソロはずばり『Travel』というタイトルだったし、セカンドも『Meditations of Music』、サードも『Tuscany』(=イタリアのトスカーナ)と、すべて旅や外国の地名にちなんでいます。

で、この4枚目のタイトルは『My Garden』───つまり「自分の庭」。

自分の庭というのは、この世界的に不要不急の外出が認められない時代において、自由意志で出かけられる唯一の外的世界です。

ドナルド・トランプが前回の選挙戦でぶち上げたのが、メキシコ国境との間に高い壁を作り、メキシコからの移民を排除するというプランでした。

壁によって外界とのあいだを仕切り、アメリカを「自分の庭」にしてしまう、という目論見でした。

このギャグ漫画のようなアイディアは、アメリカ国内だけでなく、世界中から嘲笑の対象になったけれど、支持者であるホワイトトラッシュたちはこれを熱狂的に受け入れ、彼を大統領に押し上げる原動力になりました。

現在、その計画がどうなっているかは不勉強にもよく知りませんが、こうした物理的な国境管理が、どれほど費用をかけ、どれだけ厳重に管理しようとも、簡単に抜け道が作られ、移民どころかウィルスのような目に見えない脅威に対しても、まったく効果がないことは指摘するまでもありません。

パンデミックでもっとも物理的なダメージを受けたもののひとつに、航空業界、鉄道、船舶などの交通インフラが挙げられます。

ポスト・パンデミックの世界で、人やモノの国際的な往来がどうなっていくか、正直まだ予測はつかないですが、モノはともかく、人が自分の庭から出て、どこにでも気軽に旅行できるような時代には戻れないかもしれません。

また、すでに「自分の庭」的な国家体制を敷いている北朝鮮とかキューバのような国も、遠からず変容は避けられないはずです。

ところで、J.C.K.は今回のアルバムのことを、昨日紹介したインタビューの中で、"Pseudo Jazz"と自称しています。

"Pseudo"とは疑似的とかまがいものという意味です。

1980年代にニューヨークを拠点に活動していたジョン・ルーリー率いるザ・ラウンジ・リザースは"Fake Jazz"なんて呼ばれてましたけど、こうやって聞き直すと『My Garden』とどこか通じるところがある気もします。

この映像にはあまり映らないけど、ベーシストの髪型はJ.C.K.そっくりですし。

ビデオも最高ですね。一番上に貼ってあるMV『Wind』もこの「By The Sea」もディレクションは同じMichael Flanagan。

地球がもし滅びるようなことがあって、人間がひとり残らず死に絶えたあと、テレビに映し出されているのはきっとこんな映像だと思います。

また、数日前にこんな動画が新しくアップされていました。

ロックアウトが続いているLAの自宅からJ.C.K.がお届けするライブパフォーマンスです。

演奏している楽曲は『My Garden』に収録されている「Son Of Pucabufeo」。

動画の冒頭では曲のバックグラウンドについて語っています。

ぼくのつたない英語力で要約すると、この「Son Of Pucabufeo」はPablo Amaringoというペインターが書いた『Imagekind Wall Art Print Entitled Supai Pucabufeo』という画集にインスパイアされたそうです。

Pucabufeoというのはアマゾン川に住む不思議な力を持つピンクドルフィン(表紙に描かれてますね)です。

人間界にやってきて、とてもハンサムな男の姿に変身しています。

やがて流域の小さな村に住んでいる女性とのあいだに、人間とイルカのハーフの赤ちゃんをもうけます(これも表紙に描かれてますね)。

このあと人間社会とイルカとの軋轢が起こり、ファニーなんだけど、悲しいお話になるとのことですが、とにかくJ.C.K.はこの物語にインスピレーションを受けて「Son Of Pucabufeo」を書いた……と話しています。

この演奏を聴いて思い出したのが、ビル・エヴァンスが1970年にリリースした『From Left To Right』収録の「Soiree (Alternative Take)」。

1958年にビル・エヴァンスはマイルズ・デイヴィスに請われ、彼のバンドに参加します。年齢はまだ29歳、プロデビューから数年しか経っていない新進気鋭のピアニストにとっては大抜擢でした。

しかし、彼の静的で抑制されたプレイや、なによりビルが白人であることを理由に、一部の黒人メンバー(コルトレーンは特に良い感情を持っていなかったと言われています)や、ジャズクラブのオーナー、客たちから差別を受けます。

つまり、当時のジャズ関係者たちの目には、ビルの演奏は"Pseudo Jazz"だと映ったのです。

彼は失意のうちにわずか1年でマイルズのバンドを去ります。そのあと月曜日の日記で紹介した『Sunday At The Village Vanguard』や『Waltz For Debby」などの名盤を発表しますが、もともと神経が細やかだったビルは麻薬に走り、心身をさらにすり減らす結果になりました。

『From Left To Right』では、当時のジャズ界でほとんど使われていなかったエレクトリック・ピアノ(フェンダー・ローズ)を導入しました。その結果、主流派のジャズファンから、またしても「ゲテモノ」と叩かれたのです。かわいそうなビル……。

でもそれからわずか2、3年後にはクロスオーヴァー/フュージョンが隆盛になり、猫も杓子もエレピだ、ムーグだと使い出すので、彼の選択は早かった、いや、早すぎたのかもしれません。

もちろん、現在ではビルの作品の中でもとりわけ人気のアルバムで、彼のベストに推す人も多いと思いますし、ぼくもその一人です。

ちなみに『From Left To Right』には偶然にも「The Dolphin」という名曲が入っています。J.C.K.がこのアルバムのことを知らないはずはないので、インスピレーションの片隅にこの曲のイメージもあったかもしれませんね。ぜひ『My Garden』と併せて聴いてみてください。

PS, 最後の動画を見るかぎり、けっこうナイスガイっぽくて安心しました(笑)。

4月30日(木) PSEUDO JAZZ問題をさらに。

ちょっと面白いテーマなのでまだまだ考えます、PSEUDO JAZZ。

はっきり言ってしまえば───1969年生まれのぼくが物心ついた頃、すでにジャズは終わっていました。

もちろん、70年代の終わり頃にはフュージョンブームがあり、1983年にはハービー・ハンコックがヒップホップ/エレクトロに挑戦した「ROCK IT」などが大ヒットします。

1985年には、ポリスを解散したスティングがソロ活動を開始するのですが、彼のバックを固めたのがウィントン・マルサリス、ケニー・カークランド、ダリル・ジョーンズ、オマー・ハキムといった若手のジャズミュージシャンでした。老舗の経営を任された若手の起業家たちが家業を一旦置いて、ロック畑のベンチャー企業にヘッドハンティングされたわけです。

大学生になると、昨日の日記で紹介したラウンジ・リザーズとかジェームズ・チャンス、あとサン・ラなんかを友だちからレコードで貸してもらいました。

しかし、ぼくの周囲ではマイルズの『カインド・オブ・ブルー』とかコルトレーンの『ジャイアント・ステップス』のような王道のレコードを持ってる友だちはひとりもいなかった。

何が言いたいかというと、ぼくがリアルタイムにジャズして吸収してきた音楽は、すべからく"PSEUDO JAZZ"だったんじゃないか、ということです。

たとえば当時、ジャズについて勉強をしようとすると、本屋でディスクガイドを買ってきて、読むほかに手段はありませんでした。

その手の本では、マイルズなら『カインド・オブ・ブルー』にいちばんページが割かれているでしょうし、1984年に出た『デコイ』(今聞くと刑事ドラマのBGMみたい)なんかは、さらっと4分の1ページくらい触れられていたらいいとこです。文字量やスペースの大きさによって、選者の考える王道と異端がそれとなく示されていたわけです。

しかし、今、Apple MusicやSpotify、YouTubeなどには、音源がフラットに並べられています。王道だろうが異端だろうがそこに区別はないのです。

たまたま『デコイ』を選んで気に入ったとして、次にこの画面の中から聴くべきアルバムを探しだすのは至難の業でしょう。

まあ、開き直るわけではないですが、評論家やファンが決めた王道は、かならず通る必要もないし、自分の好みに合う音と出会って、それを王道とするほうがはるかに健全ですけどね。

いつものごとく話は長くなったのですが、異端〜異色作扱いされていたり、非・王道的ではあるけれど、ぼくが大好きなジャズを最後に何曲か紹介します。

ジャズとクラシック音楽の融合というのは歴史が古く、教会旋法を採り入れて、マイルズやコルトレーンはモーダル・ジャズを確立しました。

またモダン・ジャズ・カルテットのリーダー、ジョン・ルイスは、バロックから現代音楽まで、より広範なクラシックの要素をジャズと融合させたサード・ストリーム(第三の潮流)なるサウンドを追求しますが、けっして納得のいく作品にはならなかったようです。

そしてこの、ルーマニア出身のピアニスト、オイゲン・キケロはバッハ、チャイコフスキー、ショパンなど、クラシック音楽のジャズ化に終生こだわり続けた人です。東欧の出身で、子供の頃にみっちりクラシックの演奏を叩き込まれた人とはいえ、何十年もこの芸風だけでやり続けるというのはすごいことです。

キケロの存在は15年くらい前に堀込泰行くんに教えてもらいました。

ブラジル出身のディック・ファルネイは歌手、ピアニストとして戦前から活躍し、ブラジル国内ではアイドル的な人気があり、ファンクラブまであったそうです。このアルバムのどこがどういうふうに魅力か───というのはとても言葉にしづらいんですが、この当時の主流派のモダンジャズと比べて、とにかく快活で明るいんですよね。三密的ではないというか(笑)。

ビル・エヴァンスもブラジル人として生まれていたら、きっとこんな作品を残していただろうな、と思います。

また、ディック・ファルネイはアントニオ・カルロス・ジョビンに影響を与えた音楽家として知られています。このアルバムはブラジル盤のみで、いまだにCD化されておらず、中古価格で1万円以上しますが、ぼくは運良く、その10分の1くらいの値段で手に入れました。家宝です。

最後にちょっと新しめのものを紹介します。サム・ゲンデルの最新アルバム『Satin Doll』から表題曲の「Satin Doll」です。

デューク・エリントンの書いたスタンダードナンバーのカヴァーですけど、ほとんど原型をとどめていません。去年出たボン・イヴェールのアルバム『i,i』や、チョップド&スクリュード(極端にピッチを落とし、スロウモーションのようなサウンドにするヒップホップの手法)、サイケデリック/ドローンミュージックからの強い影響を感じました。

かつてジョン・ルイスが模索し、挫折したサード・ストリームの完成形とはこういう音だったんじゃないかな、と思ってます。

5月1日(金) CATCH 22

マイナンバーカードとスマホを使うと、例の10万円の申し込みがオンラインで簡単に申し込めるというので、さっそくトライしたのですが、まずはサーバの大混雑。やっと入力ができるようになったかと思うと、パスワードの2つ目(電子署名なんとかかんとか)を忘れてて、何回か試してるうちにカードにロックがかかってしまいました。

ロックを解除し、新しいパスワードに変更するには、わざわざ市役所まで行かなくてはいけないそうです。

うーん、キャッチ=22かよ。

三密を避けるためにオンラインで手続きを完結させたいなら、こういうパスワードの再設定もスマホで出来ないと不便だよね……と考えるのが常識じゃないんでしょうか?

ジョゼフ・ヘラーの小説『キャッチ=22』は読んだことありますか?

読んだこと無い方はうらやましいです。こんなにおもしろい小説があなたの人生で手つかずでいたなんて。

ジャンルとしては戦争小説になると思いますが、SF的な趣きもあるし、スラップスティックなユーモアにも満ち溢れ、そしてもちろんカフカエスクな物語でもあります。

ぼくは大学生の頃にマイク・ニコルズが監督をした映画(1970年公開)をビデオで見て、そのあと原作小説を読んでぶっ飛びました。

主人公のヨッサリアンはアメリカ空軍の爆撃機のパイロット。イタリアの基地に駐屯しているんだけど、帰国の基準になる出撃回数50回を超えたのに、軍は規定を60回に書き換えてしまう。いつまでたっても自分を除隊させてくれないことに腹を立てています。

そこでなんとか早く本国に帰れないかと策を練るのですが、どんな良い方法を見つけても、上官たちは彼を出撃させるための別の抜け道を見つけてしまうのです。

タイトルになっているキャッチ=22というのは、アメリカ軍が定めた軍規の第22項のことです。その内容のひとつは〈狂気に陥った者は自ら請願すると除隊できる。ただし、自らの狂気を意識できる程度の狂気では狂っているとは認められない〉というもの。

つまり、わたしは頭がおかしくなってしまいました……と訴えれば帰国できるんだけど、自分が狂ってると客観的に判断できてるんだから狂ったとは認められない、とハネ返されてしまう。かと言って、その人が完全に狂って、正気を失っていると、今度は自ら訴え出ることもできないので、永遠に除隊できない───これがこのキャッチ=22の恐ろしさ。

アメリカでは大ベストセラーになり、どうやっても抜け出せない状況=ジレンマのことを指す俗語としてCATCH=22が定着しているほどです。

で、あらためて調べて驚いたんですけど、奇しくも今日、5月1日はジョゼフ・ヘラーの誕生日(1923年5月1日生まれ)でした。

5月2日(土) 伊丹十三の空ッポの心

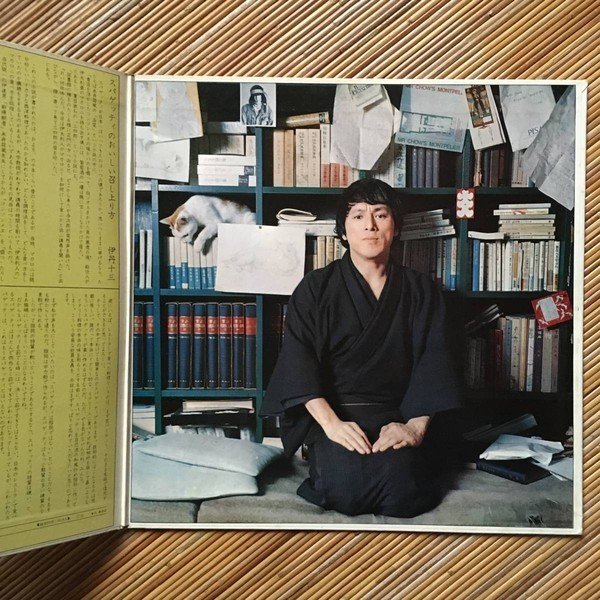

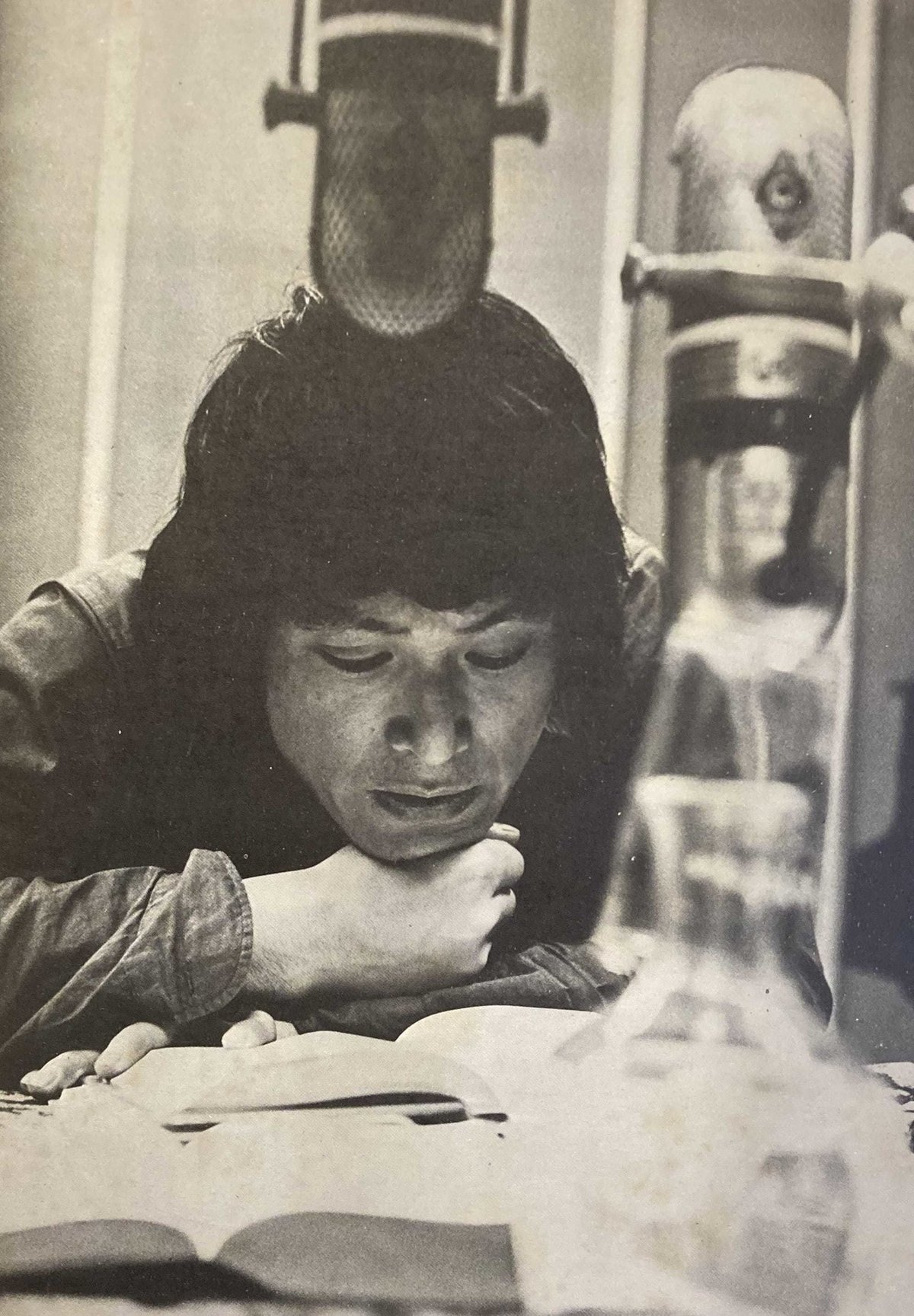

まだ詳細は明かせませんが、敬愛する伊丹十三さんに絡んだ仕事を頼まれました。

伊丹さんの仕事が多岐にわたっていることは多くの人が知るところですけど、意外に少ないのがレコードです。

彼の名義で出てるレコードはたった1枚だけ。

タイトルは『伊丹十三です。みんなでカンツォーネを聴きながらスパゲッティを食べよう。』といいます。

1971年にリリースされた企画盤で、ルパン三世のテーマ曲で有名な大野雄二が演奏するBGMに乗せて、伊丹さんが料理に関するうんちくを語るというもの。アナログ盤はウルトラレアで、先日ヤフオクで35,000円で落札されていました。ぼくも1万円くらいなら買ってもいいなと思っていますが、それでもなかなか巡り合わないレコードです。仕方なく、10年くらい前に再発されたCDを購入しました。

他には『マルサの女』のサントラ盤のLPと7インチ、あとは串田孫一が監修している『旅する心』という朗読物のレコードがあります。

後者は所有しているのですが、朗読と言っても、三好達治などの詩を伊丹さんが読んでいるだけなので、内容はさほど面白くはありません。

しかし、見逃せないのはこのレコードのインナー。おそらく伊丹さんのどのエッセイ集や選集にも掲載されてない文章が掲載されているのです。

タイトルは「空ッポの心」といいます。

短い文章だし、せっかくなので、全文転載してみましょう。

空ッポの心 伊丹十三

仕事で旅に出た時、暇を見つけては、その地方の名もない自然の中を歩きまわる、いつとはなしにそんな習慣が身についてしまったようです。

なぜ名所旧跡を歩かないのか? 私は名所旧跡が嫌いなのです。いや、正確にいえば、名所旧跡の周囲に群がっている日常性の大群が、どうにも我慢ならないのです。

観光バス、団体旅行、絵葉書き、アナウンス、お土産売り場、スタンプ、カメラ、スピーカーから流れる歌謡曲───

そういう、日常的なものから逃れるために旅に出るんでしょう?

島崎敏樹先生が、こういうことを書いていらっしゃいます。

「あなたは旅をしたいですか、旅行をしたいですか」と訊ねると、ほとんどの人は「旅がしたい」と答えるそうです。

「では、今あなたがしているのは旅ですか。旅行ですか」と訊ねると、「旅行だと思う」と答える人が圧倒的に多いのだそうです。

つまり、たいていの人は、旅をしたいと思っていながら旅行をしている、ということなんですねえ。旅行と旅とは違うのでしょうか。

私の場合でいいましょう。

私は、自分の心の内側が、多分空ッポなんだと思うのです。そうして、私は、自分の空ッポの心を見るのがいやなんだと思うのです。

だから、私は心の中を、いつも日常的なものでゴミゴミと一杯にしておくのではないかと思うのです。仕事、遊び、読書、電話、レコード、テレビ、酒、その他もろもろの日常的なるもので一杯にしておくのだと思うんですね、心の中の虚ろを見ないために。

もし、旅に出る目的があるとすれば、心の中から日常的なものを追い出して、空ッポの心の底を覗きこむ以外にないのではないでしょうか。

あなたの場合はどうですか?

このレコードがいつ出たのか、ジャケットやレーベル面にもいっさい記載がなく、ぼくの推測でしか無いのですが、掲載されている伊丹さんの風体(収録風景)から見て、60年代後半から70年代の頭くらいだと思います。

このエッセイの中に出てくる「自分の心の内側が、多分空ッポなんだと思う」という箇所は、他にも似た文章を読んだことがあります。1968年に出版された『女たちよ!』の序文の締めの部分です。

そうして女の肋骨は、男のものより太く丸く短く、かつ、より彎曲している。歯列もまた男のそれよりも、より彎曲している。このことを私は、高校の生物学の教科書、およびすべての女友達から学んだ。

と、いうようなわけで、私は役に立つことをいろいろと知っている。

そうしてその役に立つことを普及もしている。

がしかし、

これらはすべて人から教わったことばかりだ。

私自身は───

ほとんどまったく無内容な、

空っぽの容れ物にすぎない。

これを最初に読んだときはものすごくショックでした。

それまでに出会った大人たちといえば、われわれ若者(当時のぼく)になにか知識をひけらかすとき、いかに自分が何事かを成し遂げ、お前らなんかより中身の詰まった人間なんだぞ、という態度だったからです。

だから、自分の知識はすべて他人からの借り物で、それを収納している自分は空っぽの容れ物にすぎない───なんて言える大人を見たのは伊丹さんがはじめてでした(その後、タモリさんや大滝詠一さんも同じようなことを言っているのを聞いて、そのたびに感動しました)。

ぼくもまた自分がまったく無内容で、空っぽであると思っています。

そういう自分をどこか恥じている気もします。だけど、容れ物の容量は、他の人と比べてもけっして小さくはないし、いつも風通し良く保てているはずだ、とも心の中で自負しています。

だからこそ、誰かが捨ててしまったり忘れてしまったようなものも、ぼくが大事だなと感じたら、ひとまずぼくの容れ物に保管しておきたいし、なにかのときにはすぐに出せるように整理し、きちんとラベルを貼って管理しておきたい。そういう子供みたいな欲求が50歳───あと2ヶ月で51歳になる今でも、ずっと消えずにいるのです。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰