THINK TWICE 20200816-0822

8月16日(日) 早く音楽をかけてちょうだい

ピチカート・ファイヴが米マタドールからリリースした『CDJ』の12インチ。そこに収録されていた「CDJ(Readymade MIx)」がひさしぶりに聴きたくなったんだけど、コンピやベスト盤には未収録。SpotifyやApple Musicにも登録ナシ。*1

*1 ピチカートってソニー時代のアルバム(『カップルズ』『ベリッシマ』)とベスト盤(『THE BAND OF 20TH CENTURY: Nippon Columbia Years 1991-2001』)しかAppleMusicやSpotifyじゃ聴けないんですね。

2013年、湘南から松山へ引っ越す際、手持ちのレコードを3分の1くらいに減らしました。今にして思うと「手元に残しておきたかったな」という貴重なレコードまでた処分してしまったのですが、わざわざ遠くから買取に来てくれた中古レコ屋の友人もいたので、ちょっとでも彼らに喜んで帰って欲しくて、なるべく出し惜しみせず手放したんです……。

そのあとファイルで買い直した音源もあれば、ストリーミングで聴いて気が済むこともある一方で、いざ探してみるとそういう手段じゃ手に入らなくなってるトラックもけっこうあって。

結局、1995年に出たアメリカ盤の『UNZIPPED ep』とドイツ盤『Happy Sad』にのみ収録されてることがわかって、前者のCDシングルを通販で購入しました。

ようやく"回収した"「CDJ(Readymade MIx)」だったんですが、やっぱり90年代のCD用のマスタリングって音が固くて、ガッツがなくて、アナログで聴いたときのようなワクワク感が全然足りないんだよなあ。

ああ、リキッドルームの1,000人近いお客さんを踊らせたぼくの『CDJ』はどこの誰が持ってるんでしょう? 今でも大事にしてくれてるといいな。

8月17日(月) DOO-WOP

新しい音楽を摂取する気力がありません。THINK TWICE RADIO VOL.4を作ったところですっかり気が抜けてます。

なんせ、お外は猛烈な暑さですし、世事にもつかれることが多いですしね───。

で、ぼくがこういう調子のときに選びがちなのがドゥー・ワップ。

Not Now MusicっていうUKの再発専門レーベルから昨年発売された『Cruisin' Doo-Wop』というCD3枚組のコンピが愛聴盤。ドゥー・ワップの代表曲が60曲も収録されていて、お値段1,300円ちょっと。1曲あたりの単価はなんと23円。もはやこれはタダと言ってもいい。

けっして歌が上手いグループばかりでもない。録音もひどい。かっこいい曲もあれば、笑える曲もある。ストリートから産まれた、ストリートのための音楽。とっても粗野で、聴いてるとなんだか癒やされるんですよね。

そんな流れでひさびさに聴き直しているのが『大瀧詠一のアメリカンポップス伝』です。

『アメリカンポップス伝』とは、大瀧詠一さんが晩年のライフワークにしていたラジオ番組。NHK-FMで2012年と2013年に2回ずつ放送されました。

第1弾では、エルヴィス・プレスリーの登場前から始まり、第4弾(2013年8月放送)ではドゥーワップを経て、ジョニー・サマーズやコニー・スティーヴンスといった60年代の女性ポップスで締めくくられました。

大瀧さんが亡くなったのは2013年の12月でしたが、翌年春に予定していた第5弾の放送準備を進めていたそうです。 *1

*1 40年以上親交のある知人は「19日にメールのやりとりをしたときは元気そうだった。突然すぎ、まさか亡くなるとは…」と絶句した。この年末も、3月のNHK-FMで放送予定だった「大滝詠一のアメリカン・ポップス伝パート5」の構成を練っていたところだった。(日刊スポーツの訃報記事より)

おそらくその放送がアメリカン・ポップス伝の完結編となったのではないか、と思っています。しかし、突然の大瀧さんの死によって、永遠に未完のままになってしまいました。その後、ヨーロピアン・ポップス伝の構想もあったらしく、つくづく残念でなりません。

1日分の番組(一回につき月曜から金曜までの全5回、で、尺は毎回50分間)のなかで約40曲もかかりました。

必然的にほとんどの曲は数秒〜10秒ほどでバッサリ切られます。大瀧さんによる解説も、民謡のお囃子や餅つきの合いの手のように、短く簡潔です。ボケッしていると、あっという間に次の曲に移ってしまうので、ちっとも気が抜けません。

しかし、そのあまりにも短く簡潔な数十秒の解説のために、大瀧さんが自らの知識だけでなく、計り知れないほど詳細なリサーチや細かい検証作業を怠らなかったことが、彼をよく知る人物のこんなコラムからも伺い知れます。

「大瀧詠一から亡くなる前に依頼されたこと」

朝妻一郎

大瀧詠一君が亡くなってもう4年になる。

亡くなる少し前に大瀧君はNHK-FMで放送していた『大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝』の次の回の為の資料集めをしていて、リバティー・レコードでA&Rとプロモーションを担当し、一時はジャッキー・デシャノンと結婚していたバド・デイン(ジャッキー・デシャノンの「ウエイト」はバドがプロデュースしていた)や、リッキー・ネルソンやレターメンのアレンジャーとして数多くのヒットを出していたジミー・ハスケルに連絡を取って欲しいと頼まれた。

バド・デインとは彼がリバティーの後A&Mに移っていて、その時知り合いになっていたし、ジミー・ハスケルとは業界のパーティーで人に紹介されて連絡先を聞いていたのでそれぞれすぐに大瀧君から頼まれた質問をぶつけた。どちらも確か、ジャン&ディーン(か、スナッフ・ギャレット)に関する質問だった気がする。ジミー・ハスケルはわざわざミュージシャン・ユニオンに問い合わせてくれて古い記録を取り寄せてくれるほどの協力ぶりを見せてくれた。

その後少し経って、今度は”スティーヴ・バリの連絡先を知りませんか?“とまた大瀧君から連絡があった。彼は昔、P.F.スローンと組んでいくつものヒット曲を書いたほかにプロデューサーとしてもグラスルーツやトミー・ロウのヒットを出していた。僕は1970年に一カ月、毎日スティーヴ・バリのスタジオに通っていたのだが、当時はメールアドレスもなく、彼の所属していたダンヒル・レコードも跡形もなくなっていて、どうやってスティーヴの現在の連絡先を探したら良いか考えた。

そこで思いついたのがエヴァン・メドウという男だ。彼にはウインドスエプトという僕がアメリカでやっていた音楽出版社の社長/会長を務めて貰っていたが、そのずっと前にABCレコードに居たことがあるのを知っていたので、”スティーヴ・バリの連絡先を知りたいんだけど・・”とメールした。すると”うちの奥さんのシェリルとスティーヴは昔何曲かレコードを出したことがあるし、今でも連絡は取れるよ・・”と言う返事と共に今のスティーヴのメールアドレスが送られてきた。シェリルのお姉さんは作詞家のキャロル・コナーズで、フィル・スペクターと一緒に「To Know Him Is To Love Him」を歌っていた、テディー・ベアーズのメンバーであったことは知っていたが、シェリルがスティーヴとレコードを出したことはその時初めて聞いてびっくりした。

大瀧君のスティーヴに対する質問が何だったのかもう覚えていないが、大瀧君の質問に対する答えの中に”高校の頃、学校が終わると「ノーティーズ」というレコード店でアルバイトをしていたんだけど、このお店はジェリー・リーバーも働いていたことのあるお店だったんだ“というところを大瀧君は、とても面白がって、”これは良い話題だ、次の番組の中で使おう!”と喜んでいた。確かにプレスリーの数多くのヒットを書いている、リーバー・ストラー・コンビの一人ジェリー・リーバーとその後のヒット・ライター/プロデューサーのスティーヴ・バリが同じレコード店で働いたことがあると言うのは、何か因縁を感じさせる。

残念ながら、大瀧君がこの事柄をどういう風に番組の中で取り上げようと思っていたのかを知る術はないが、大瀧君の事だからきっと面白い話を聞かせてくれたに違いない。このこと一つだけをとっても大瀧君のあまりにも早い旅立ちが悔やまれてならない。

朝妻さんはフジパシフィックミュージックという音楽出版社のエグゼクティヴ。売上不振でナイアガラ・レーベルを畳んでいた大瀧さんが『ロング・バケーション』の構想を彼に話し、朝妻さんがレコーディング費用を保証したことで、あの大ヒットアルバムが誕生した───という経緯もあります。

で、これは勝手な想像ですが、大瀧さんがジミー・ハスケルやスティーヴ・バリといったアメリカン・ポップスのレジェンドたちに朝妻さんを通して直接ぶつけた質問というのは、ちょっとした確認というか、単純な裏付け作業のようなものだったんじゃないか、と。

そして、そんな確認作業の副産物として、後半に出てくる「スティーヴ・バリとジェリー・リーバーが同じレコード店で働いていた」という、これまで誰も語っていなかったエピソードを掘り起こすことこそ、〈アメリカン・ポップス伝〉というプロジェクトの真髄でしょう。

しかし、大瀧さんがこの話題をどうストーリーラインに組み込もうとしたのか、彼が亡くなった今となってはもう誰にもわかりません。

8月18日(火) 鳥の名は

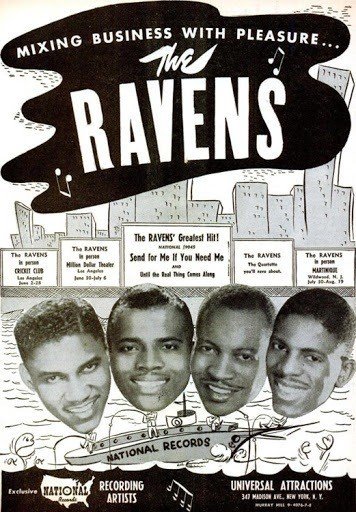

主にドゥー・ワップが取り上げられた「アメリカン・ポップス伝」パート4の第1夜で、大瀧さんはThe Ravensという、知る人ぞ知るグループを紹介しました。

Ravenは日本語で言うと、大鴉。彼らの活躍をきっかけに、なぜか鳥の名を冠するコーラスグループが続々とドゥー・ワップ界に登場した───というエピソードを大瀧さんは紹介し、The Orioles(ムクドリモドキ)の「Crying In The Chapel」を流しました。

大瀧さんの解説はこんな感じでした。

大瀧「オリオールズと言うと、メジャーリーグ、MLBファンならすぐにカル・リプケンがいたボルティモア・オリオールズを連想しますけれども、このオリオールズはボルティモアで結成されたんですね。で、オリオールはボルティモアの州の鳥なんです。ま、それにちなんでつけたということですね。えー、リードシンガーのソニー・ティルもボルティモア生まれで、グループ結成は1948年ですから、メジャーリーグのオリオールズよりもはるか先にオリオールズを名乗っていたということになります」

The Oriolesに続いてかけたのは、The Swallows「Will You Be Mine」です。

大瀧「このスワローズもボルティモアのグループなんですね。で、グループ名は、大御所インクスポッツの曲名から拝借したものです。やはり先輩のオリオールズに倣って、鳥の名前を付けたんだと思うんですが、次もボルティモアで結成されたグループです」

♪ The Cardinals「The Door Is Still Open」

大瀧「この曲はのちにディーン・マーチン(のカヴァー)でも大ヒットしました。で、カーディナルという鳥は、羽の赤い色が特徴で、これもメジャーリーグの話になりますが、セントルイス・カーディナルスのユニフォームには、バットに乗ったカーディナルの絵が描かれています。さて、ボルティモアからシカゴに舞台は移りまして、フラミンゴズの登場です」

♪ The Flamingos「That’s My Desire 」

大瀧「この「That’s My Desire 」は1953年にリリースされた、彼らの2枚目のシングルでした。えー、これもたくさんのカヴァーのある名曲ですが、曲自体は1931年に作られていた曲です。このレコードを発売した会社はシカゴのチャンス・レーベルでしたが、フラミンゴスはシカゴのParrot(オウム)に移籍します。いよいよレコード会社まで鳥の名前をつけはじめました。では、そこからリリースされた珍しいナンバーを聴いてみましょう」

♪ The Flamingos「I Really Don’t Want To Know 」

大瀧「鳥の名前が付くグループは他にもThe Robins(こまどり)とかThe Larks(ひばり)などたくさんありましたが、このへんにしておきます。

しめて5曲とおしゃべりがたった6分間に詰め込まれています。

で、大瀧さんは番組内で触れなかったのですが、野球のオリオールズ同様、ボルティモアを本拠地とするNFL(アメリカン・フットボール)のチームの名前がRavensなのです。

なぜ、ボルティモアで大ガラスか?

実はエドガー・アラン・ポーの代表作「大鴉」にちなんでいるんです。ポーは若き日にボルティモアで詩人として身を立て、かの地で没しました。つまり、地元の偉人である作品からこのレイヴンスというチーム名が取られたわけです。

大瀧さんは「なぜかドゥー・ワップのボーカルグループに鳥の名が多い」と紹介するのみで、その理由は語りませんでした。しかし、彼のことなのでいくらでも納得のいく説明はできるでしょう。

「なぜか」と問いかけておけば、分かる人は説明を聞かなくたってなにかしらピンとくるはずで、わざわざ説明しないと分からない人には、いくら自分が言葉を重ねたところで分かりっこない、と割り切っていたのかもしれませんね。

ぼくも文章を書いたり、トークショーをしたりするとき、その匙加減のようなものには、わりと腐心します。根っこがサーヴィス精神強めなので、余計なことだとわかっていても、筆は走るし、饒舌にもなってしまいます。

大瀧さんのように多くを語らずとも、気配だけを発して他人の感性を鍛えることができるような達人に、いつかはなりたいと願ってはいるのですが、なかなかその道程は遠そうです。

8月19日(水) WALK DON'T RUN

友人家族と食事をしているとき、夏休み中だった友人の息子ふたり(公立中学校2年の長男と小学5年の次男)が口を揃えて、学校再開後の授業がいかに駆け足で大変か、愚痴をこぼしていました。

自粛生活によって遅れたカリキュラムを消化するため、今まさに教員の方々が苦労されていることは理解できます。それ以上に、教えられている子供たちも気の毒だと言うしかありません。

と同時に、そもそも学校という場に、子供たちが貴重な人生の時間を差し出すかわりに、何をそこで学ぶべきなのかという根本的な問い直しがもう少しあってもいいんじゃないかな───という気が個人的にはするのです。

先々週「目に見えない世界を歩く」というコラムをnoteに書きましたが、子供たちや教師にかぎらず、ある意味で誰しもが〈目に見えない世界を歩いている〉ような状態です。

視覚障害者にとっては路上に置かれた障害物さえ、自分が正しい道を歩んでいるかどうかの道標になることを思えば、今こそ急がば廻って=ウォーク・ドント・ラン=あらためて考えてみるのも大切なことでしょう。

ここでまた『アメリカン・ポップス伝』の話に戻ってしまいますが(急がば回れ!)、パート4の第4夜で、The Eternalsの「Rockin’ In The Jungle」という曲をかけたあと、大瀧さんはこんな解説を加えました。

大瀧「この"アー!アー!"という奇声なんですけども、わたしには安田大サーカスのクロちゃんに聴こえて仕方ないんですけどね(笑)。1959年のThe Eternals「Rockin’ In The Jungle」はThe Cadetsの「Struted in The Jungle」からヒントを得たものだとわたしは思っております。R&Bグループながら、チャートはポップの方で78位でした」

クロちゃんのくだりに気を取られて、後半部分は今回、聞き直すまで気にも留めてなかったんだけど(笑)尺もタイトな中で、わざわざこんなくだらない噺をポンと挟むことの豊かさ。聞き手の咀嚼力や好奇心がグッと回復させる───この呼吸や間合いって、誰かに話す/教えるとき、すごく大事なポイントなんですよね。

こんなときだからこそ、教える側も教えられる側も虚しい詰め込みではなく、学ぶこと本来の楽しさを大人から子供に伝えるための、深呼吸のチャンスだと感じている人が教育現場に一人でもいらっしゃることを心から願っております。

8月20日(木) GREYHOUND

トム・ハンクスが脚本・主演の映画『グレイハウンド』をApple TV+で。

第二次世界大戦初期に繰り広げられたドイツのUボート(潜水艦)と、連合国軍の輸送船団を守ろうとする駆逐艦との熾烈な海戦───いわゆる「大西洋の戦い(Battle of the Atlantic)」が描かれた戦争映画です。

駅馬車物の西部劇、黒澤明の『隠し砦の三悪人』、『ロード・オブ・ザ・リング』に『スター・ウォーズ』など、古今東西、弱きものを悪の手から守って、約束の場所までいかに送り届けるか───というお話は山程ありますが、この『グレイハウンド』もまさにそれです。

だから、時代背景などの理解がなくても、すんなり物語に入り込めるし、なにしろ上映時間が90分なので、難しいことを考える間もありません。

トム・ハンクスは駆逐艦グレイハウンドの艦長役。今回の戦いが艦長としての初陣という設定で、乗組員たちのこともまだろくすっぽ把握しておらず、ねぎらいの言葉をかけても、ちょいちょい名前を言い間違えたりする。

でも、ここがけっこうポイントなんですよね。ひとつの船に乗り合わせた名前も知らない相手と命を預け合うし、顔も見えない相手から命を奪われてしまう。また、心を通い合わせることが出来た数少ない仲間がたった一発の砲弾で一瞬のうちにバラバラにされて死んでしまう。

無駄口のいっさい無い時間が延々と続き、ラストに訪れる開放感もまた一瞬の出来事。彼らの戦いはこの先も続いていくのです。

『アフリカの女王』などで知られる作家、セシル・スコット・フォレスターの小説『駆逐艦キーリング』が原作ですが、この小説がめっぽうおもしろいんだとか。映画のほうは戦闘シーンに重きが置かれ、キャラクターの心理描写は極力省かれているのですが、原作小説は逆に、駆逐艦を率いる艦長の心理描写や葛藤が中心になっているらしい。

そうした葛藤や煩悶を表現するのは演技者としての〈見せ場〉だし、名優として知られるトム・ハンクスに求められているのもそういう部分でしょう。しかし、脚本家としてのトム・ハンクスがそういう要素をバッサリと削り落としてしまったというのは興味深いです。

で、この『グレイハウンド』。6月に劇場公開が決まってたけど、COVID-19の影響で見通しが立たなくなり、ソニー・ピクチャーズが配給権を放棄しました。それをAppleが制作費(約54億円)を大幅に上回る金額(約75億円)で買って、Apple TV+のカスタマー向けに公開したという異例の作品です。

ぼくの場合、新調したiPhoneにApple TV+の年間視聴権が特典として付いてきたおかげで無料で楽しめました。要するにiPhone買ったら、トム・ハンクスの映画がおまけに付いてきたってこと。

トム・ハンクスはもちろん納得がいってない様子で「Appleのお偉いさんを怒らせるつもりはないけれど、ひどく悲しいよ。」と新聞でコメントしてました。

「ぼくのアルバムをiPhoneのスピーカーで聴いてほしくない!」と音楽家が駄々をこねたという話はこれまで聞いたことないし、この先、大量集客型のビジネスは映画館にしろ、コンサートや演劇にしろ、大きな転換が避けられないので、新しいテクノロジー(もしくはワクチン)が解決するのを待つほかないでしょう。

8月21日(金) DISCOVER AMERICA

ヴァン・ダイク・パークスの『ディスカバー・アメリカ』。グレイハウンドといえば、つい反射的にこのジャケットを思い出すわけです。

右のハリウッド行きのバスのフロントガラスの下に、しっかりとグレイハウンドバスのエンブレムが描いてありますね。

このイラストを描いたのは日本人の長岡秀星さんです。

1970年に渡米して、現地で事務所「デザイン・マル」をかまえた彼にとって、最初のレコジャケ仕事だったそうです。

ある日、ワーナー・ブラザースから電話がかかってきて「バスが描けるか?」と尋ねられた長岡さんは、誰の、なんというアルバムかも知らずに仕事を引き受けて、この2台のバスの絵を描きあげたんだとか。

「こいつだったら時間に間に合いそう」という、一番手近にいた絵描きというわけでしょう。 30年ぐらいたちますとね、この仕事をしたのは幸運であったとしか言いようがない。 アート・ディレクターは、エド・スレッシャーです」(JACKET DESIGNS IN JAPANより)

このあと長岡さんはカーペンターズの『ナウ・アンド・ゼン』やアース・ウィンド・アンド・ファイアーの諸作品、ジョルジオ・モルダーの『E=MC2』など名盤のジャケットを次々と手掛けていきます。

そして、ヴァン・ダイク・パークスといえば、はっぴいえんどのラスト・アルバム『HAPPY END』に参加して「さよならアメリカ さよならニッポン」を共作しました。

1972年に行われたはっぴいえんどのLAレコーディングは、大瀧さんとフォークシンガーの高田渡さんの対話がきっかけになっています。

アメリカのルーツ・ミュージックについて2人が熱心に対話しているのを聞いた、はっぴいえんどのディレクターだった三浦光紀さんが「そんなにルーツ・ミュージックに興味があるんだったら、3人でアメリカに行ってみよう」と持ちかけたのです。

どうせアメリカに行くなら、ぜひむこうのスタジオでレコーディングもしてみたい、と大瀧さんが言い出したところ、はっぴいえんどのラスト・アルバムを向こうで制作するという話に途中で変わってしまい、結局、高田さんは日本に残ることになってしまったのです。

しかし、その3年後の1975年、三浦さんからついにロサンゼルスレコーディングを持ちかけられた高田さん。細野さんと中川イサトさんと共に渡米。

そこへまたひょっこりヴァン・ダイク・パークスが現れて、録音に急遽参加することになり、『ディスカバー・アメリカ』にも参加しているスティール・ドラムのロバート・グリニッジをゲストに迎えて「Fishin' On Sunday」という曲を作ります。*1

*1 細野さんが生のスティール・ドラムの音を聴いたのはこのときが初めてだったそうです。

その天国の調べとしか思えないような甘い響きこそ、R・グリニッジがスティール・ドラムをただ"チューニング"してるだけの音だったのだ。(中略)見て、聞いて、これほど摩訶不思議な楽器はないだろうが、そのときはただただ感動していた。(細野晴臣『地平線への階段』より)

で、実は大瀧さんや高田渡さんが別の形で〈グレイハウンド〉というテーマに関わっていることを思い出したのですが、長くなったので、明日にします。

8月22日(土) しらみの歌〜PROMISED LAND

チャック・ベリーが1964年にリリースしたシングル「Promised Land」という曲があります。

もともとはビング・クロスビーやウディ・ガスリーらも歌ったアメリカ民謡「Wabash Cannonball」。これをロックン・ロールにアダプトした曲で、チェス・レコードからリリースされ、全米チャート/全米R&Bチャート共に41位を記録しました。

この曲の歌いだしにグレイハウンドが登場します。

" I left my home in Norfolk Virginia,

California on my mind.

Straddled that Greyhound, rode him past Raleigh,

On across Caroline."

つまり、生まれ故郷である東海岸のこれまた東端にある、ヴァージニア州ノーフォークを飛び出した男が、グレイハウンド・バスに乗りこんで、約束の地(Promised Land)のある西海岸を目指して旅する、まるでロードムーヴィーのような歌です。

その後、かのエルヴィス・プレスリーがこの曲を取り上げて、メンフィスのスタックス・スタジオで録音。1974年にシングルとして発表し、これは全米14位のスマッシュヒットになります。

そしてエルヴィスとまったく同時期───いや、むしろ少し早いタイミングで、この「Promised Land」の元曲である「Wabash Cannonball」のメロディを流用して、高田渡さんが「しらみの旅」という曲を吹き込みました。

もともと同じ歌詞を添田唖蝉坊の「流浪の詩」というメロディに乗せて、ライブで歌っていた高田さんは、レコーディングの際に「あまりに暗すぎる」と思い直し、「Wabash Cannonball」のメロディに置き換えて、チャック・ベリーの「Promised Land」を意識したロックン・ロールにしようというアイディアを考えつきました。

そこで白羽の矢が立ったのが、はっぴいえんどでした。

ここでの出会いが、また巡り巡って、さまざまな出会いや作品へと結実していったというのは、とてもおもしろいですよね。

こんな風にさまざまな知識と知識が連鎖していくとき、見えない世界の端っこをちょっとだけ掴めたような気持ちになるのです。

グレイハウンドといえば、こんなところにもいますが───もうさすがにこのへんで終わりにします(笑)。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰