興味ノートの作り方

私は西洋美術が好きで慶應通信に入り直して卒論を書きましたが、その前から興味ある分野の本を読んだ際には読書記録ノートを付けていました。今の時代オンライン上に残すやり方も多く、その手法もとっていますが、あえて物理で作る意味もあると思うので、もしどうやったらいいかなーと考えている人がいればご参考までに。

どんなノートか

興味ノートを作る際にある程度前提としていることがあります。

まず、特段レポートなどのアウトプットを必要としない、趣味の本を読んだときに書いています。アウトプットがあるものは、そのまま引用等しやすいようにwordにそのまままとめてしまうことが多いです。

次にまとめノートではなく、書いた後も見返して育てていくことを想定して書いています。そのため余白多めです。

最後に自分の好き・興味だけを書いてます。つまらない授業のノートなんて見返したくないからね。

ノートの作り方

さっそく作り方行ってみましょう。

用意するもの

1.ノート

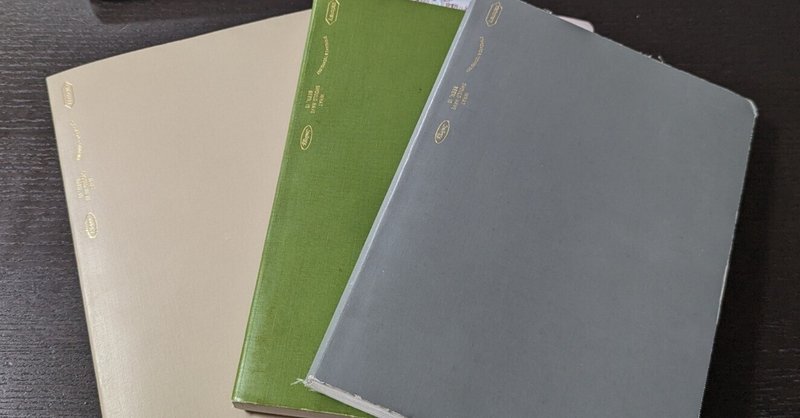

とにかく毎日開きたくなるような愛着のわくノートを買いましょう。私は4,000円くらいまでなら許容範囲です、だってずっと使うから。万年筆を使うので、透けない・書き心地がいい・ページ数がある・軽いということでニトムズのSTALOGY 365デイズノートを使っています。

これは有能ノート。昔はモレスキンを使ってたけど、そしてハードカバーも好きだけど、万年筆透けるんだよね、致命的・・・

ちなみに万年筆はLamy。色々お高い万年筆あるけど、軽くて持ちやすいのが好き。2本常用してます。

ちなみについでにインクは、セーラーの青墨。万年筆のインクなのに滲みにくく、水に強いのが特徴。前はパイロットの色彩雫「山栗」を使ってたけど(青系より茶色系が落ち着きあって本当は好き)、上からたまにマーカーひきたい時があって、それが叶えられるのはセーラーだったので鞍替えしました。赤ペン的位置付けの万年筆は引き続き色彩雫「夕焼け」を使っています。こういうのに凝り始めると沼ですが、でも書くのが楽しくなる。

2.日付スタンプ

これはもう確実に私の趣味ですが、日付を必ず記載するので体裁を整えるために、筆箱に常備しています。

さて、用意するものはこれだけだから気軽に始められるよ!

ノート作成手順

1.読む本を決める

本を読まないと始まりませんわ。ここでもよく議論になるのが、メモを取りながら読み進めるのか、読み終わってからまとめるのか。

私は付箋を貼りながら読み進めて、読み終わったら最初の付箋に戻ってその前後を再読しつつ、自分が興味持った点とかを書きます。もう一度戻ったらあんまり新鮮な情報じゃなかったかもというのがあるので、そこを精査する上でも2度読みしています。

2.日付と出典を書く

これが最も大切です、正直。出典さえ書いておけば、内容が欠けていても戻れるので。でもただのメモ書きでどこでこれ知ったんだっけーってなったらもう永遠に闇の中です。

記載日付:私はスタンプを毎回定位置に押してます

出典:本の題名、著者、出版日、出版社、これ以上の細かい情報は別途notionに一覧化してます、これはまた後日まとめたい

ページ数:▶︎12 的な書き出しで私は毎回始めてます

3.興味のある箇所を引用したりまとめたり

ここで大切なのは、引用と自分のまとめを明確に分けること。私は引用文の場合には"--"と括っています。もう一つ大切なのは、その本の重要なことではなく、自分が興味をもった部分を記載すること。難しい本とかを読んでるととにかく全部大切なことに思えて全部まとめがちだけど、あくまでこれはあなたの、私の興味ノートです。要約はやめましょう。それをやりたいなら、ノートじゃなくてどっか、それこそnoteにまとめてアウトプットするのが適切かと思います。

4.余白を残す

このノートは見返して育てることを目的にしているので、育てるための余白が必要です。大体ノートの右側1/3は空けて書くのと、話題が変わったり、違う箇所の引用の場合は、3,4行あけて書き始めています。1つの本が読み終わったら、新たに書き始める時は次の見開きから始めましょう。半ページとか空いてて全然OK。

5.自分の疑問興味を書き込む

この行為によって、育てる種をまくわけですが、本の内容と自分の疑問を分けないと見返したときに気づけないので、私はページの(余白としてあけておいた)右側に大きな()で囲って書いておきます。

追加で書いたところはそのまま同じ色で書いたり、赤で書いたりします。

6.育てる

あとは育てるだけ!私は色々読んでいると違った記載があったり、著者によって解釈が違うところを前のページに戻って書き込んだりしています。そのためには、昔書いた内容を覚えている必要があるので、たまにペラペラ見返すというのを割と楽しみながら、(なんでこんなに勉強したのに私もう覚えてないんだー!と)少々自分の記憶力に失望しながら、そしてまた新しい発見として楽しみながらやっています。

と、こんな感じでしょうか。私は特に西洋美術が好きなのでノートでその絵画をささっと描かないといけないことから全部オンラインで済ませられないというのがあります。(ipadで画像貼って直接書くってこともできるけど、絵画を見て自分で簡易的に書いてみると気づくこともあるので、ノートがよい。)

真似できそうなところは是非ご活用ください。

ノートだけだとただ興味が埋もれるだけなので、このアナログのノートをnotionでオンラインとも繋げて管理しています。ここら辺はまたどっかで書こうと思います。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?