コロナで露呈した「喫煙所」隔離文化のディストピア感

せいぜい4メートル四方のパーティションの中に、数十人がひしめき合っている。新型コロナウイルス感染拡大で「ソーシャルディスタンス」(社会主義革命)が叫ばれる昨今、驚くほど不自然な光景だ。

ここは東京都心の、とある駅前の喫煙所。

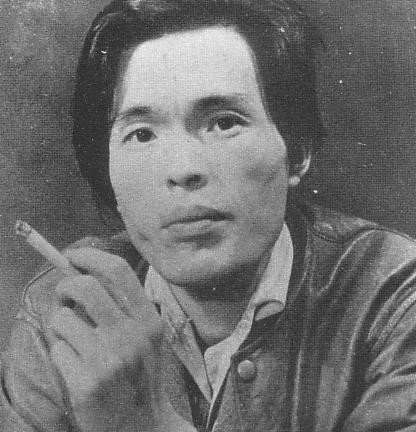

僕はパーティションの内側には入らない。人を避け、喫煙所から距離を取り、じゅうぶんなパーソナルスペースを確保できる位置に立って、タバコに火をつける。

さぁ、視界を占拠するこれは一体なんなのか。「コロナを警戒し他人に近付くな」というのが国際常識になった今この世界で、一体なぜあんな狭苦しい場所に人々が密集せねばならないのか。なにゆえ、なんのための、なになのか。全くわからなかった。

全てが失敗に終わっているのではないか。首をひねりながら、僕は一本を吸い終わりそうになったので、吸い殻だけ捨てるために喫煙所内に入っていく。同志たちの視線は存外するどい。

「お前、自分だけ外で吸いやがってよ。俺たちはルール守ってんのに」

と言わんばかりのアイコンタクトを2、3人が送ってくる。

「いいや、そんなルールを守る方が非道徳的だね。外から見たらこりゃ、豚箱以下だぜ。お前たちは、自分で自分の存在を否定してるよ」

という目線を返し、僕はスローモーな動きで吸い殻を大きなゴミ箱型の灰皿に投げ入れた。煙たい喫煙所の中の空気が、その灰皿の周囲だけ変に緊張しているような感じになった。僕は、踵を返して喫煙所を去る。

連中は僕の背中を見ているだろう。僕はチューリップハットを目深にかぶった下にはファストファッションのチェーンで買ったサングラス、もちろんマスクをしていて、顔のほとんどが覆われたセレブリティお忍びルックで足早に歩く。けして振り返らない。

夕方にさしかかる空を見上げながら、僕は思い浮かべてみる。

灰皿はこの数秒後、小刻みに震えだすだろう。連中は最初、ちっとも気にしない。しかしその最初はすぐに終わり、即座に最後が訪れるはずだ。吸い殻に仕込んだアレが起動すれば、あの安価な金属箱などひとたまりもない。僕は雑居ビルたちの隙間に入り、ぎりぎり衝撃波を避ける。ひとしきり爆発したあと、喫煙所は影も形もなくなっている。僕はその有様を一瞥し、サングラスをしたまま、もう一本、マルボロに火を付ける。サイレンの音が大きくなるまでほんの短いひととき、僕は一生分の煙を吸い込むつもりだ。次のビルにしよう。あの朽ちたビルを過ぎたら、その隙間に入り込んでーー。

僕は狙いを定めた。するとそのビルの影から、猫が出てきた。

「くだらない妄想はやめろ」

と猫は言った。

「猫のくせにしゃべるなんて。それこそ、くだらない妄想はやめてくれ」

と僕は応えた。

振り返ると、喫煙所は喫煙所として当然そこにあったが、喫煙所の向こうにある西の空が、はっきり赤くなっていた。あれは夕焼けではない。おそらくは、副都心が燃える色だろう。まったく取るに足らない、くだらないことだ。そろそろ、家に帰ろうと思った。

そして僕は、高収入アルバイトの看板が奇妙な趣で街を彩っている早稲田通りを下って行った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?