Weekly Quest <電力問題・周波数変動>

(2022年6月13日号)

毎週月曜日にWeekly Questと称し旬な話題を深く掘り下げて投資のヒントにしていければと思います。

電力問題・周波数変動

先週は電力問題のなかで「同時同量の法則」の崩れが大停電の原因であることを簡単にみていきました。その問題を解決する技術と企業があるはずですが、それを考える前に電気の仕組みを知っておく必要があります。

○電気の種類

電気には「直流」と「交流」の2種類があることはご存知の通りです。電池は直流で、コンセントに流れているのが交流です。実際には以下のような電気の流れの違いがあります。

直流は一定の電気が流れ、交流は一定の周期で電気が流れています。交流の周期は関東と関西では違い、関東では50Hz、関西では60Hzと決まっています。Hz(ヘルツ)とは周期のことで1秒間に50回、60回この周期を繰り返しているということです。簡単にいうと発電機のモーターが1秒間に50回、60回、回転しているということです。

発電所からの流れを簡単に考えると、発電所で作られた交流が電線を通じて会社や家庭のコンセントまで送られてきます。そしてコンセントに電源コードをつければ電気製品が動くという流れです。コンセントまでは一定の周期をともなった交流が流れており、コンセントに付けるアダプターで直流に変換され電気製品が動くということになります。

電気製品には大きな電気は必要ありませんので直流で動いています。iPhoneのアダプターを見ると5Vと記載されていますが、これは直流電源で100Vの交流を5Vの直流に変換して使っていることになります。

ちなみにこの交流(AC)を直流(DC)に変換する部品(AC/DCコンバータと言われる)を作っているのがAnalog Device(ADI)でありTexas Instruments(TXN)などの企業です。

○周波数変動

さて、この交流ですがいつも決まって周期が50Hz、60Hzと一定であればなんの問題もありませんし停電することもなく快適な生活を送ることができます。しかし、必ず一定でなければなりません。後に書きますが不安定になると色々な箇所に不具合が起きてしまいます。

ところが送電システムの老朽化、災害や自然エネルギーによる発電が原因で周期が一定でなくなることが起きるようになりました。この周波数変動の変動許容範囲としては ±0.2Hzとされています。

ちなみに我が家のUPS(無停電電源)から取り出した過去1週間の周波数変動データをみるとやはり0.2Hz以内に収まっているようです。

周波数変動の例として2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震により、どのくらいの変動があったかを見てみます。

これを見ると地震発生時からなんと周波数が3.87Hzも低下し、その後不安定な動きを繰り返し最後は停電してしまいました。地震発生後に170万kwの電力供給がカットされたにもかかわらず電気の使用量が増えてしまい不安定な状態になり、最後は連鎖的に発電所が停止して大規模停電に至っています。

周波数変動は低下するだけではありません。この時は地震で供給が絞られたため周波数低下を引き起こしましたが、これの逆で電力の供給が需要を上回るケースでは急な周波数上昇により同じように停電が起きる可能性があります。これが太陽光発電や自然エネルギーによって引き起こされるかもしれないということなのです。

前回でも見た資料をもう一度見てみましょう。

自然エネルギーは一定ではありませんので、晴天では太陽光発電量が増加しますがその時に今のシステムでは火力や水力を急に止めて調整することはできませんし、また太陽光発電や風力発電には全体の発電量を参照し必要な出力を調整すると言う調整能力がありませんので発電したすべての電力を電力ネットワークに流すと言うことになってしまいます。電気の需要量を供給量が上回ることになってしまうのです。

最近ではそういったことが起きないように特に太陽光電力で供給される電力の買取を抑制し接続をさせないという作業を行なって調節しています。

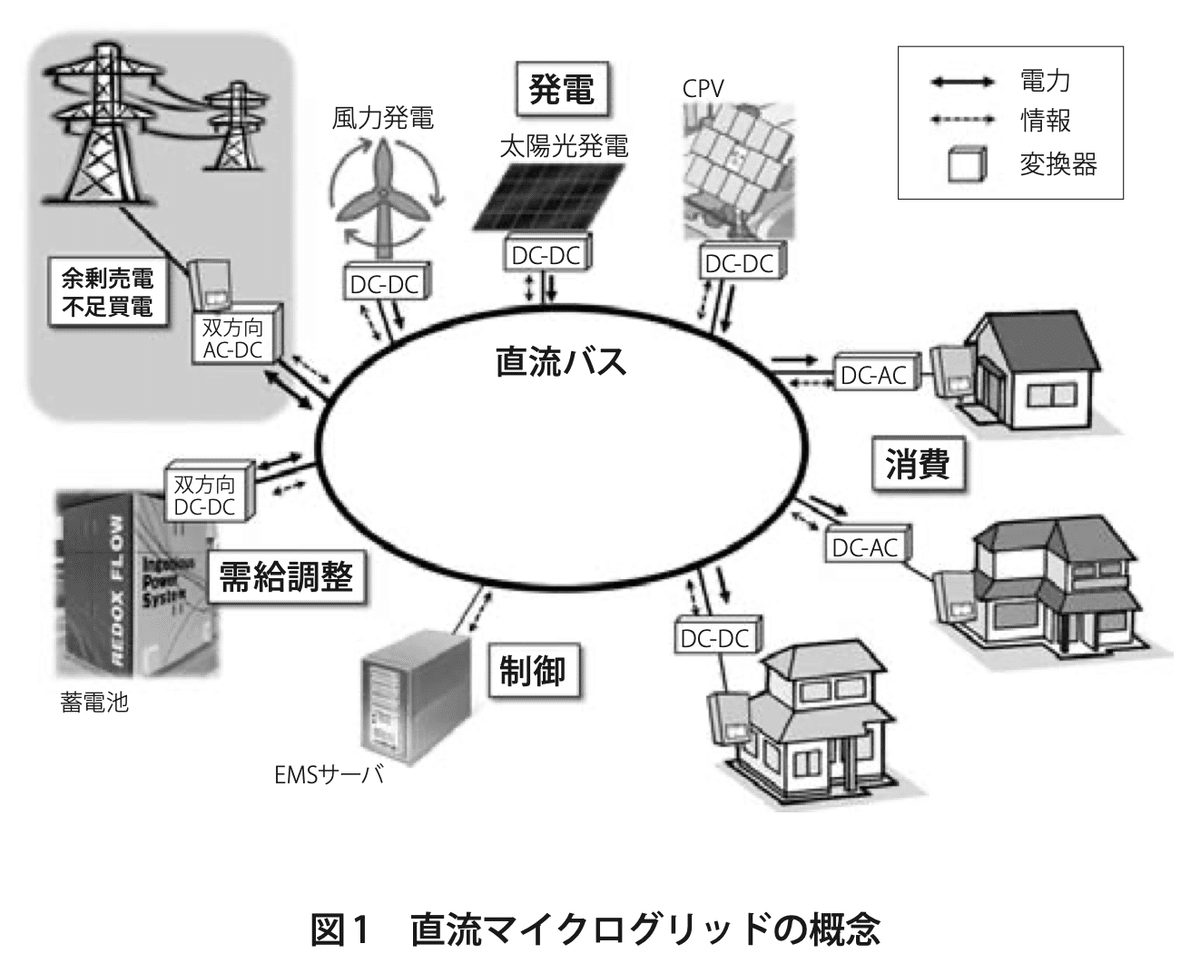

そこで思い出していただきたいのが最初に見た「直流」です。直流は電気の周期的な動きがなく常に一定の電気を流すことができると言う性質です。これを利用して最近では周波数変動を抑える技術開発がおこなわれています。

太陽光発電はもともと直流を作り出しますので既存の電力ネットワークに流すためには直流を交流に変換しています。しかし、需給関係を調整する機能がありませんのでそれをそのままの量を電力ネットワークに乗せるので不安定の原因になってしまうのです。それならば、綺麗に成形した一定の直流をつくり制御を行いながら送電すると言う装置があればよいのではないでしょうか。

これはサイリスタバブルやIGBTと言われるパワー半導体をつかった電力装置で、スイスに本社があるABBという会社などが開発しています。ABBはNYSEにも上場しており売買が可能です(ティッカー:ABB)。ちなみに日本の日立製作所がABBと提携しています。

来週はこのABBの紹介や他に必要な技術を見ていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

バックナンバー

・Weekly Quest <電力問題> /(2022年6月6日号)

参考図書・文献

・デジタルグリッド / 阿部力也著 /エネルギーフォーラム

・電気学会誌 2019年7月号 / 「北海道の停電から電力系統を知る」438項

・SEIテクニカルレビュー・第181号 / 直流マイクログリッドシステム

・NEDO 直流送電技術におけるNEDOの取り組み 2019年6月4日

・日立評論 Vol.102 No.02 214-215 / 飛騨信濃周波数変換設備の特長技術 最新の直流送電プロジェクト

・日本風力エネルギー学会誌 Vol.41, No.2