中国と韓国の発展の連動をめぐって

はじめに

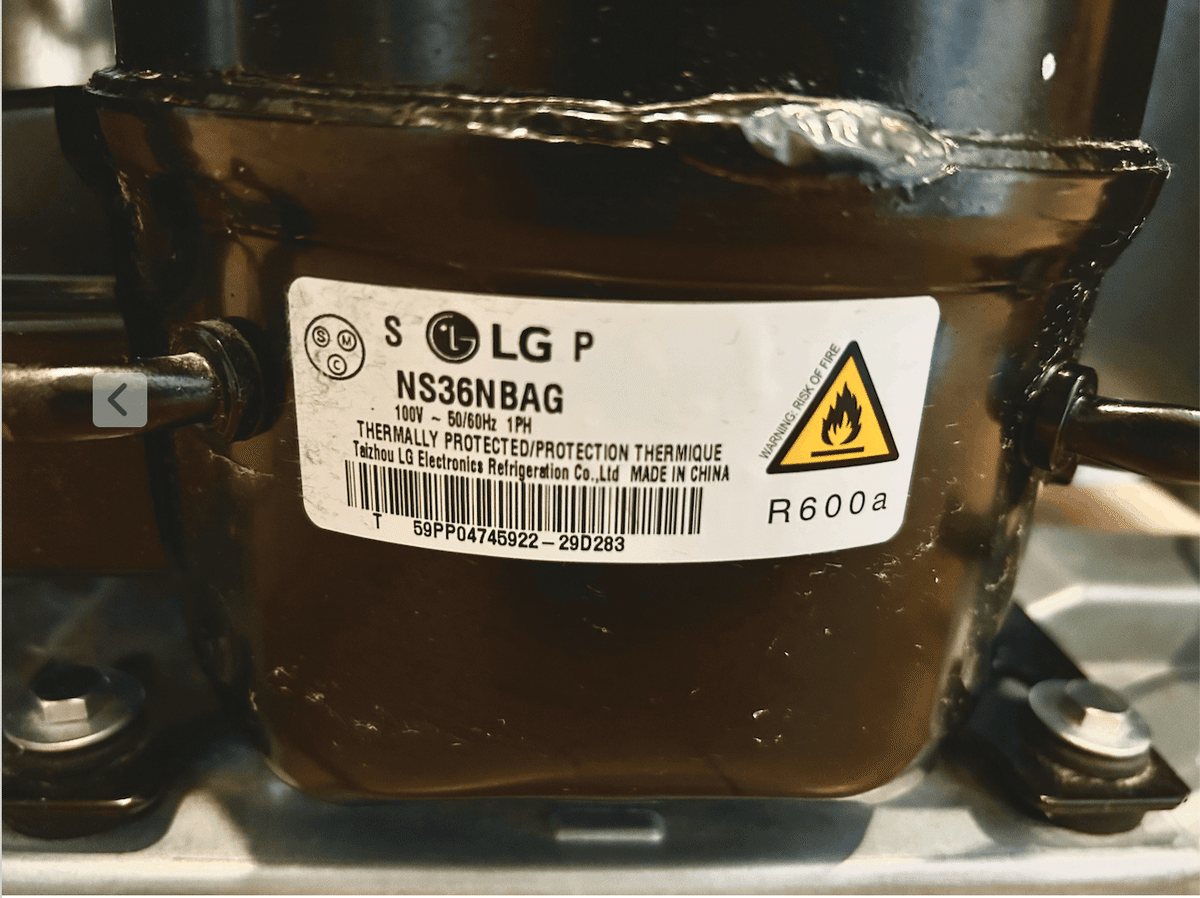

冒頭の画像は、何の変哲もない小型の冷蔵庫のコンプレッサーです。冷蔵庫自体は中国の「ハイアール」製で、日本での販売ブランドは「アクア」、このブランドはもともと日本の旧 三洋電機のものであったことをご記憶の方も多いことでしょう。

筆者の自宅のサブの冷蔵庫で、食卓近くで物入れに近い形で使っている冷蔵庫の背面の様子です。直冷式の廉価のモデルのため、背面の下側にこのようにコンプレッサーが露出しています。昨日これの掃除をしていて、閃いたことがありました。

この小さな冷蔵庫から説き起こす形で、中国製造業の発展モデルとは何かという大きな問題について解き明かしてみようと思います。話の焦点は冷蔵庫のメーカーが中国の家電メーカー「ハイアール」であるのに対して、使用されている基幹部品のコンプレッサーは韓国の財閥系企業「LG」製であることに関わりますので、初めにご自身で冒頭画像の「LG」のロゴマークを確認しておいてください。

1. 白物家電の中華圏メーカーへの譲渡

この項目はまだ、前置きになります。

1990年代に韓国の家電メーカーが台頭すると、日本の量販店では当時「NIES製品」という形で、安かろう悪かろうの扱いで一部で販売されていたものです。この頃はまだ、サムスンやLGという韓国の家電産業は日本の大手に比べればデザインや品質で見劣りがしました。中国ではまだ、アナログのモノクロTVが主流だった頃で、日本への輸出どころではありませんでした。

やがてデジタル・シフトのモジュラー化により、高度の家電製品はアナログ時代よりむしろ造りやすくなります。中国の家電メーカーが台頭する頃には、韓国の大手が力を付け、世界市場で日本の大手は劣後するようになります。

年輩の方は「世界の亀山パネル」といった、2000年代後半のシャープの宣伝文句をご記憶でしょうけれども、同社が国内向けにこのフレーズで盛んに宣伝をしていた頃にはすでに、シャープは液晶TVで世界市場を喪いつつあったのです(拙著『中国日系企業の産業集積』pp.132-133, 148-149参照)。どうぞお若い方々は、この種の自己慰撫の表現が横行する頃にはもはや、その国にとってそのカテゴリーは喪われているのだということを、記憶に留めておいてください。

決定的な転機はもう少し後の2011年で、日本の大手家電メーカーはTV事業で巨額の赤字を垂れ流すようになって経営が傾き、09年にパナソニックに買収されていた三洋電機の白物家電部門はこの年に中国のハイアールへ売却されます。サムスン電子の向こうを張った巨額投資で手傷を負ったシャープに至っては、16年に丸ごと台湾の鴻海に買収されてしまいます。重電部門を擁していて家電専業ではなかった日立や東芝に至るまで一様に、家電部門の身売りが続きました。

画像の「アクア」ブランドは今や完全にハイアールのブランドであり、この冷蔵庫にしても確認したところ15年製でしたので、すでにハイアール資本で製造されたものです。

2. 家電産業とは何か

さてここから、ようやく本題です。

我々の世代には往々にしてあったことですが、筆者は少年時代のラジカセを振り出しに、青年期以降にオーディオ趣味に嵌りました。そのため日本の家電産業にはひと方ならぬ思い入れがあるのですが、数年前に以下のような論文を書いています。本稿はその続編といえる内容です。

論文といっても大きな論文の中の短い補論にすぎませんので、リンクだけでなく画像も貼っておきましょう。ここでは、家電産業は出発点の時点で当該国の人件費が安いことが前提であるので、その国の所得水準の向上とともにいずれは成り立たなくなる産業であることを指摘しています。中韓はまだ、本国の一人当たり所得が低いために成り立っているわけです(あるいは世界的な規模の巨大な半導体やパネルの装置産業に変容していて、とうに家電産業ではなくなっているために存続できているのです)。

もう一点、代表的な製品カテゴリーの中核部品を内製する技術力をもつことの必要性について指摘しています。以下の議論では、この点が焦点となります。

https://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/18810675-17_18-1.pdf

3. コンプレッサーの内製を手がかりに

さて上述の「代表的な製品カテゴリーの中核部品」とは、エアコンや冷蔵庫の場合にはコンプレッサーという装置(フロンガスに代表される、熱交換を行う冷媒を圧縮する装置)なのですが、この筆者の自宅の冷蔵庫から分かることは、ハイアールには未だにコンプレッサーを内製する技術力がないということです。

もっとも、上記はすべてのハイアール製冷蔵庫の分解を踏まえての話でも何でもなく、たまたま自宅にあった1台のハイアール製のモデルを、分解するまでもなく拭き掃除をしていて気づいたというだけの話ですので、大型機の場合には一部内製しているのかもしれません(今後もメインの大型機でハイアール製を買うことはないでしょうから、この点は検証のしようがありません)。あるいは先進国への輸出用のモデルには品質の優れたLG製を採用していて、自国向けの製品のコンプレッサーは内製しているのかもしれません。とはいえこの話は、ある程度一般化が可能です。

4. 中国のものづくりとは

明らかにいえることは、たとえば旧 三洋電機の場合であれば、2000年代に入ってハイアールの実力を認め、三洋側の主導によりハイアールブランドの冷蔵庫等の輸入販売を始めるまでは(経緯の詳細についてはhttps://maonline.jp/articles/haier 参照)、すべての製品ラインについて自社で販売する冷蔵庫のコンプレッサーは内製していたということです。

日本から見れば、まず韓国・台湾が発展を開始し、やがて中国が追随したと考えられていますが、実際には中国が1990年代以降に本格的な経済発展を始めた時期に韓国・台湾の発展は一段落したわけではなく、両者の発展はその後、並行して続いていたのです。今回の小型冷蔵庫の事例は、その実相の一端を示しています。

単純化してテーゼとして提示するならば、

① 中国の製造業は依然として一定レベル以上の技術を欠いており、白物家電であればコンプレッサー、スマートフォンであればCPUや通信チップ、高級機のTVであれば有機ELパネルといった中核的な基幹部品を内製することができない(高級車であればエンジン、高級EVであればモーターも内製できないが、これらは擦り合わせ型の先進国の自動車メーカーが一貫製造で手がけているために外販されておらず、その結果としてそもそも自動車に関しては本当の高級車は造れない)。

② その結果として、基幹部品を韓国・台湾(一部は日本や欧米)からの輸入に頼っており、低品質製品が主体の巨大な自国市場をまず押さえ、そのうえで製造上の規模の経済や資本力を活かして、世界市場にも打って出ている。

先述の紀要論文(拙著「電子立国の解体と環太平洋における分業の深化(上)」)では中国メーカーによる液晶TV製造を可能にした要因として、台湾のファブレス企業、MediaTek(聯發科技)による画像エンジンの外販を挙げています。

また今日的には、いわゆる中華スマホの心臓部であるCPUを含めたSoCは、依然として米クアルコム製(Snapdragonシリーズ)または台湾の上記MediaTek製品(Dimensityシリーズ他)に依存しています(一例としてhttps://kakuyasu-sim.jp/antutu)。

中国企業は現時点でCPUの開発にまで至っておらず、その周辺部に当たる、画像処理やオーディオ用の制御チップを内製している段階です(https://toyokeizai.net/articles/-/641437)。

基幹部品を輸入しなければ製品が作れないという限界は、かつての韓国の製造業が日本に依存していた姿でもありました。今や韓国企業は自立し、基幹部品の多くは国産化できるようになっていますが、まだ記憶に新しい19年の日韓貿易摩紛争(日本が韓国向けのフッ素関連の素材の輸出承認を厳しくしたことで、半導体の洗浄で日本製品に依存していた韓国側との軋轢が生じた事件)に観るように、高度の原材料では依然として対日依存は続いています。

今日の韓中・台中間の構造は、かつての日韓・日台間にみられた従属構造が韓国・台湾・中国側の産業の発展によって形を変えたものといえます。

むすびに代えて ―中国型の技術開発の在り方―

韓国経済は日本人が考える以上に、中国経済と関わっています。これは韓国政府の従来の外交政策にも影を落としており、韓国が中国に対して毅然とした態度をとれない要因となってきました。本稿は、この韓国経済と中国経済の関連について、代表的な製品カテゴリーの基幹部品という観点から考察したものです。

中国の技術開発については近年、学術論文の引用や、AIを始めとする先端的な領域でアメリカに相当追いついてきていることばかりが強調されています。

前者については、a)そもそも中国の研究開発が応用的な内容に偏っていて基礎的な研究ができていないこと、b)国内のインセンティブによって論文の本数だけが伸びており、中国の論文から中国人が引用することによってインパクトが実態以上に伸びていることについての精査が必要でしょう。

また後者に関しては、c)不動産バブルで膨れ上がった巨大な国民経済をテコに、中央政府が米国との覇権争いの観点から湯水のように予算を投じて、競争上の焦点とみなしている領域(これまた基礎研究から遠い領域でもある)の研究を推進している点を観なければならないでしょう。

筆者は中国バブルは実際にはとうに崩壊していると考えていますので(下記、公式noteサイトI参照)、後者についてはそういつまでも持続できる政策でもありません。