「外国語におけるコミュニケーション教育」を再考する❶

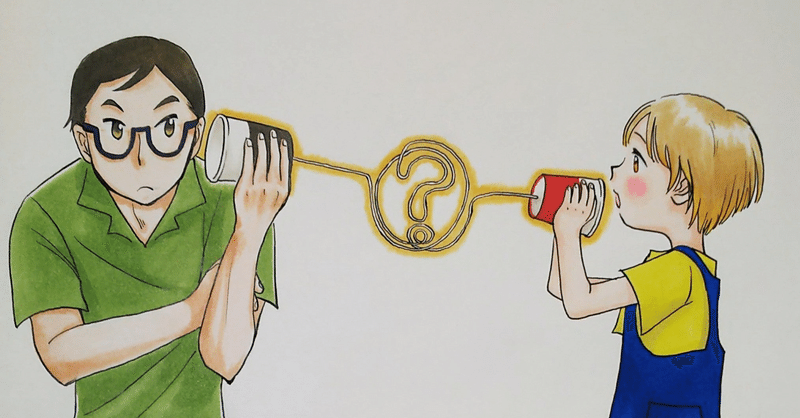

今回のテーマは「外国語におけるコミュニケーション教育」です。

本格的に話を始める前に、「コミュニケーション学習」で「コミュニケーション」ができるようになるのか。そのことを考えさせられる文を見つけました。ダグラス・ラミスの『イデオロギーとしての英会話』は1976年に書かれたものですが、気付きの大きな文章なので、引用します。

最後に英会話がコミュニケーションの障壁になっているかについて述べよう。もちろん英会話を勉強した人々は、駅への方向を訪ねたり、買い物の値段を聞くのは上手であるが、これは私が意味するコミュニケーションの種類ではない。一体どうして英会話が障壁として作用するかを述べるのは困難であるが、それは特定の内容を理解し始める以前に何かを感じさせられてしまうからだといったらいいかもしれない。

一つの逸話を述べておこう。 5年前のある大晦日の真夜中、私は、金沢の寺の境内で、大きな鐘が鳴らされているのを聞いて立っていた。冬の最初の雪は数時間降りつづき、新年はまったく新世界として、白く幻想的にその姿を現わしていた。私が巨大な鐘の荘厳な響きに耳を傾けていると、一人の男がやって来てたずねた。『すみませんが、英語であなたに話しかけてよろしいでしょうか』。複雑な考えが私の心を充たしたが、私は『もちろんですよ』というほかなかった。それから彼は、お定まりの質問のリストを浴びせかけた。 「どこから来たのか」「日本にどれぐらいいたのか」「金沢で観光旅行をしているのか」「日本食を食べられるか」「この儀式がどういうことかわかるか」 彼の質問は、儀式のムードから私を押しのけ、鐘の響きから、冷たい空気の香りから私を押しのけ、『鎖国』の浸透不可能な壁の向こう側にまで押しのけてしまった。彼の言葉は「I have a book」と同じぐらい、状況にかなっていなかった。 彼が言ったことはすべて、真実私に向けて言われたのではなかったし、彼はその答えに真実興味を持っていたわけでもなかった。彼は全く私に話しかけたのではなく、私の存在がたまたま彼に思い出させた外人(ママ)という、彼の心の中のステレオタイプに話しかけたのであった。私に話しかけていたのは、彼自身でもなかった。彼が暗唱した文章は型にはまったお定まりで、その文章と彼自身の性格、考えや感じ方との間に何らかの関わりがあると信じるのは難しかった。それはむしろ、2つのテープ・レコーダーの間でされた会話であった。 ついに彼が去り、私が不快がっているのをながめていた他の男がやって来て、やさしく微笑みながら日本語で私に言った。「ああいうふうに英語でしゃべる日本人は、日本のことを知らないんだから、あまり聞かない方が良いよ」。私はとてつもなく感謝の気持ちで一杯になり笑いだした。鎖国の壁は再び取り払われた。

外国語でのコミュニケーションとは何かを深く考えさせられませんか?

ダグラス氏が「自分が思っているコミュニケーションではないが、それが何なのかは分からない」としましたが、私は、英会話などの外国語コミュニケーション学習が、「コミュニケーション」とは異なる方向に向かっているのだと感じました。会話練習をした結果、実際に訪れた「コミュニケーションの場」が、「自分の外国語力を試す場」となってしまったのです。

この文は3回連載です。次の回も読んでくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?