深く向き合う歯科技工の世界

最近、"自分と深く向き合う" 時間が大事だなと感じてます。

文章を書く時は、少なくとも向き合っている時間と言えます。

King Gnuの常田大希さんの記事を読みながら自分との向き合い方というか、どう精神バランスをとっているのかなど、

(゚ー゚)(。_。)ウンウン頷きながら読んでます。

「精神のバランスをとるっていうのがすごいあると思っています。King Gnuは日本の音楽業界のいろんなものを呑み込みまくってきたバンドなんですけど、そういうアプローチばかりだと、少しずつ自分自身と乖離していく部分が出てくる。ミレパ(millennium parade)はもっと個人的なものでいいというか、ふたつをやることで、俺自身の表現者としてのバランスがとれるというのはあるでしょうね」

自分と深い話ができてる人は、出てくる言葉が深いなと感じてます。

「PERIMETORON」というのは、常田大希さんが設立したクリエイターの集団です。

チーム(集団)で、最高のクリエイションをする!

「それぞれがイキイキと仕事できる現場」というのを目指しているとしましょう。

それがなかなかできなくて、苦しいクリニック、院長先生達は、私の知るところでは結構あると思います。

私は(あくまで私個人的に)、1スタッフの立場でクリニックにその部分を求めていません。

仕事現場は「和」を重んじてます。現在起きている状況を把握して、その時間に自分がやるべきことを見極めて対応するのが現場です。

自分がやりたいことをイキイキとやると、

「和」が崩れるし、しわ寄せがくるし、自分が良いと思う考えだけでは崩壊していくでしょう。

(´-`).。oO(

かと言って、仕事してて生きる屍(精神的に死んでます状態)は良くないです。

私としては歯科の勉強会や、PTA活動など…

もう1つの活動拠点を作ることは精神的なバランスがとりやすいと言えます。

自分らしく表現できる場所というのは、やはり有難いのです。

臨床現場と、勉強会の2つで、今は精神的バランスをとっていると思ってます。

今の私の臨床に刺激をくれるのが、歯科技工士さん目線を知るということです。

このお二人とお話してて 、歯科技工士さんが見てる世界が、今までの私の20年みてた世界とは違うと感じました。

まず口の中を裏側からの動きみてる!(舌側、口蓋側面から動きをみてる)

サークル的な動きを予測する(タッピング、グライディング以外)カチカチと噛み合わせたり、ギシギシと横にすり潰す動き以外に、すり潰すには下顎を回して動かす。チューイングサークルを考える。

ロックをさせない調整は「義歯」の考えかたに近い!

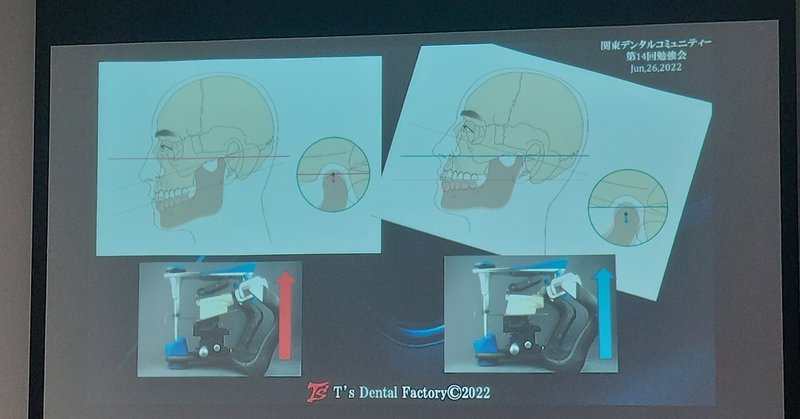

咬合器による違い

日本は野菜をすり潰す中心し、右側の咬合器が支流

食文化の違いで顎の動きも変化があったり

勉強になることばかりで深いです。

以前、歯科技工士加藤や豊森さんは、歯科技工士でも「加工」の分野で、歯科の中ではアート的な部分があるなと感じました。

モノづくりされる人に、共通することなのかと思いますが、そのものと深く向き合う仕事なんだなと感じてます。

勉強会の歯科技工士さんが、私のみてた口腔内よりもずっと深いところの部分をみています。

模型から患者さんの口腔内(歯や粘膜、顎の動き)、さらにその人の背景、その向き合いかたに私はいつも唸り、関心してます。

飯盛さん自身は 歯科技工士さん向けに講演、執筆、インストラクターはしてきた人ですが

歯科医師、歯科衛生士に向けた講演は初めてとのことでした。

きっと私達 歯科衛生士の見てる視点が刺激になるかもしれません。

関東デンタルコミュニティーでは、歯科臨床ではクリエイション部門の歯科技工士さんとの勉強会ができます!

クリエイターという一見裏方の職業とも言えますが、その境界線を飛び込えて勉強会を通して歯科技工士の世界を見せて欲しいです😍

ウェブサイト「関東デンタルコミュニティー」を、リンクからチェックしてみてください:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?