音楽史年表・記事編3.聖書の言語とミサ曲

日本人の我々にとって西洋の宗教について理解することはたいへん難しいことです。しかし、現在の世界の政治、経済、文化いずれもキリスト教を根底にしている面がありますし、特に音楽文化についてはキリスト教を源としていますので、音楽文化の理解を深めるために、キリスト教の教義に触れることはできないにしても、キリスト教の聖典である聖書がどのような言語で書かれ、教会において演奏される宗教曲がどのような言語で歌われるのかという視点から、音楽史を見て行きます。

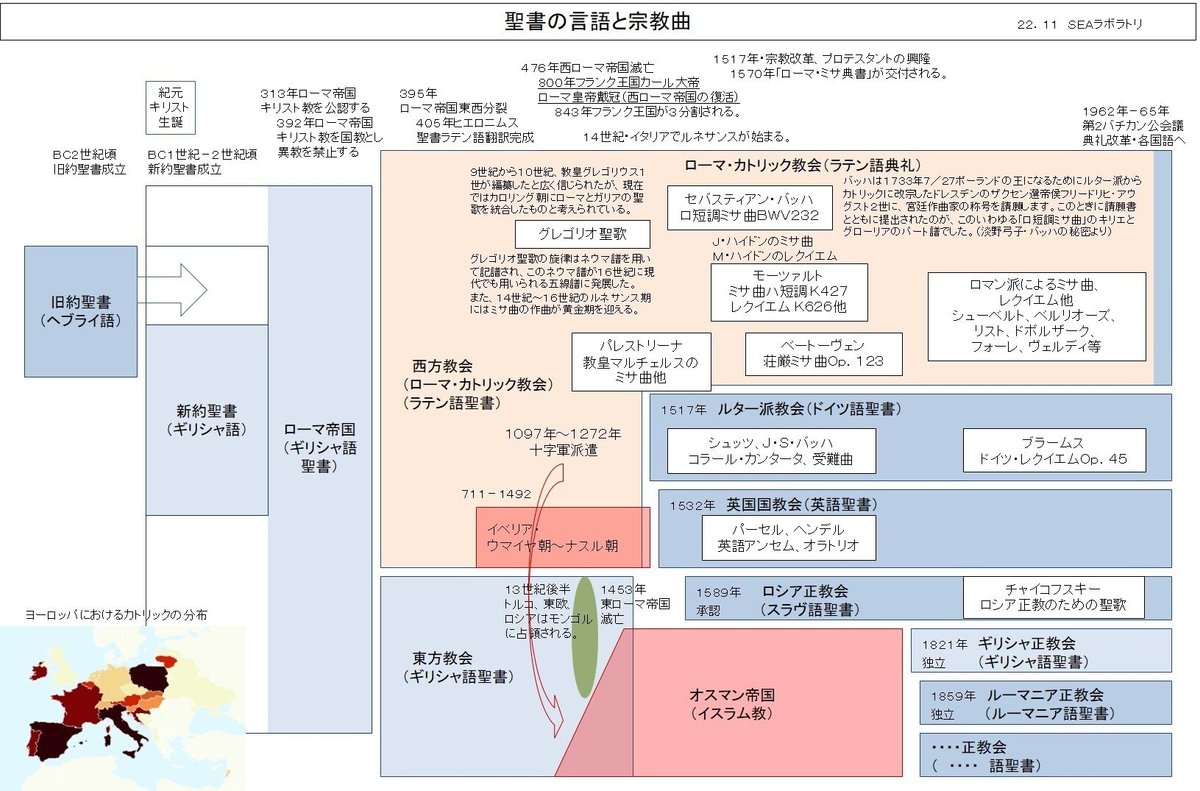

紀元元年にイエス・キリストが生まれますが、1世紀から2世紀頃に新約聖書がギリシャ語で成立したとされ、ユダヤ教の聖典である旧約聖書と合わせキリスト教の聖書が誕生します。313年にはローマ帝国はキリスト教を公認し、392年にはキリスト教を国教に定めました。395年にローマ帝国が東西に分裂するとラテン語を国語としていた西ローマ帝国では、405年ヒエロニムスによって聖書はラテン語に翻訳されました。以降、1962年の第2バチカン公会議に至るまで1500年にわたり、ローマ・カトリック教会では教会でのミサやミサ曲は全てラテン語で行われ、歌われてきました。

1517年、ドイツのルターによって宗教改革が起り、ドイツ東北部およびスカンジナビアはプロテスタント・ルター派に分離します。ルターは基本的に聖書に書かれたこと以外のカトリックが定めた教義を認めず、会衆のための聖書を中心とした教義を示し、このため民衆が理解できるように聖書をドイツ語に翻訳しました。一方、イギリスでは1532年国王ヘンリー8世はカトリックを離脱し、英国国教会を誕生させました。

また、ローマ・カトリック教会では1570年に「ローマ・ミサ典礼」を交付し、キリエ、グロリア、クレドなどの典礼を定め、以降のカトリックのミサ曲はこの典礼によるラテン語の歌詞により作曲されます。

以上のように聖書はローマ・カトリック教会ではラテン語が、プロテスタント・ルター派ではドイツ語が、英国国教会では英語が用いられ、それぞれのミサ曲、カンタータ、受難曲、あるいはオラトリオがそれぞれの宗派の言語で作曲されることになりました。

3大ミサ曲といわれるバッハのロ短調ミサ曲BWV232、モーツァルトのミサ曲ハ短調K.427、ベートーヴェンの荘厳ミサ曲ニ短調Op.123はいずれもラテン語の典礼によっています。カンタータや受難曲をドイツ語で作曲したバッハはプロテスタント・ルター派にもかかわらず、ローマ典礼に基づくロ短調ミサ曲を作曲しますが、これはカトリック圏のポーランド王に即位するためにカトリックに改宗したザクセン選帝侯に献呈するために作曲したようです。ドイツ語の聖書を使用するルター派でもラテン語を否定することはありませんでした。

イタリアではルネサンス以降もバロック時代に多くのミサ曲が作曲されましたが、プロテスタントの偉大なる大バッハのカンタータと受難曲の影に隠れてしまいました。バロック時代の代表的な宗教音楽の作曲家はバッハとされますが、バッハ以降プロテスタント圏ではブラームスのドイツ・レクイエムOp.45以外に主要な宗教作品は作曲されておらず、一方のカトリックのロマン派の作曲家はミサ曲やレクイエムなどを多く残していますので、音楽史としての本流はやはりカトリックのイタリア、オーストリー、フランスにあったと見られます。これらのカトリックの宗教音楽はバロック時代の通奏低音のように、オペラや、シンフォニー、協奏曲、室内楽などの音楽分野を支えてきたように思われます。

【音楽史年表より】

1748年8月~49年10月、セバスティアン・バッハ(63~64)、ロ短調ミサ曲BWV232

「ケーア信経」から「ドナ・ノービス」まで作曲しミサ曲を完成させる。バッハの生前にロ短調ミサ曲全体が演奏された形跡はなく、作品は事実上バッハの遺産として、後世にゆだねられた。(1)

バッハはロ短調ミサ曲のサンクトゥスを作曲してから25年後に全曲を完成させる。

1783年10/26、モーツァルト(27)、ミサ曲ハ短調K.427

ザルツブルクの聖ペーター教会で初演される。2つのソプラノパートのうち1つは新妻のコンスタンツェ、もう1つはザルツブルク宮廷のソプラノ・カストラート歌手が受け持ち、モーツァルトの指揮のもと、聖ペーター教会合唱団および宮廷楽団の協力を得てこのミサが奉じられたことが、モーツァルトの姉ナンネルの日記から読み取れる。(2)

このミサは美しいソプラノの声をもっていたモーツァルトの妻のコンスタンツェに関係する奉納のミサであるから、第1ソプラノの独唱は彼女を念頭にいて書かれていることは間違いない。コンスタンツェ・モーツァルトの声楽や才能について確かな資料が残っている。(3)

1823年3/19、ベートーヴェン(52)、ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)ニ長調Op.123

ベートーヴェンはウィーンに戻っていたルドルフ大公のもとに完成させたばかりの献呈譜を持参する。大司教就任式からはすでに3年経過していた。(4)

おそらく、ベートーヴェンは苦難の淵から救われた者の神への感謝の歌を、生涯の総決算として遺したいと考えたに違いない。すでに日記の18年の項に教会音楽への強い関心がしるされており、これが彼のミサ・ソレムニスOp.123への最初の動機と考えられている。やがて、それはオルミュッツの大司教に任ぜられたルドルフ大公の叙任式を飾ろうという現実的目標を持つが、この作品を単なる機会音楽などと見ることはできない。ベートーヴェン自身、この作品を自分の最大の作品と言っているが、一方で彼は、作曲中のキリエの冒頭の楽譜の余白に「心より出ず、願わくは再び心にいたらんことを!」と書きつけている。そこには、教会向けの典礼音楽の枠を超えて、1個の人間の敬虔な心が、同じように敬虔な者の心に届き、その祈りをさそい出したいという願いが込められている。そして、彼が表紙に書き込んだ「内と外との平和を祈念して」という言葉は外なる世界の平和と人間の内なる心の平和とが、けっして切り離せないものであることを示している。(5)

【参考文献】

1.バッハ事典(東京書籍)

2.モーツァルト事典(東京書籍)

3.カルル・ド・ニ著、相良憲昭訳・モーツァルトの宗教音楽(白水社)

4.ベートーヴェン事典より(東京書籍)

5.青木やよひ・ベートーヴェンの生涯(平凡社)

SEAラボラトリ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?