作家自身のサプライズ出演-大竹伸朗展@東京国立近代美術館

大竹伸朗展@東京国立近代美術館。

11月に訪れたあと、その大きすぎる衝撃に、一度書いたブログに加筆して加筆して・・・まるで廃材を塗り固めた大竹アートのようなボリュームになってしまっている。

2月5日にて終了。再び気持ちの準備をして、会場へ。

■「モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像」(2012)

じっくり鑑賞したかった1作目。かつてドクメンタでは森の中に展示された「モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像」。

後ろ(という位置関係の捉え方で話を進める)に回り込んだのが下記。

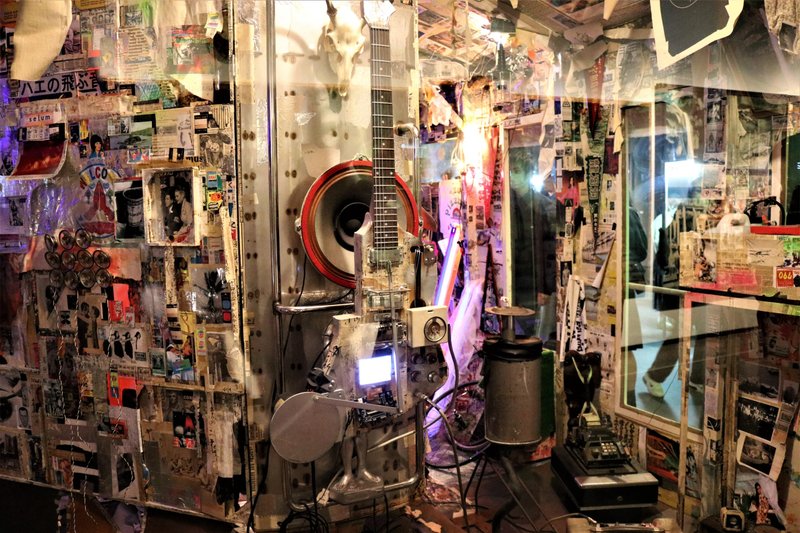

前方の小屋の中を、ガラス越しに覗いてみる。

法則があるのかないのかわからない、でも雑然としているわけではない、ふしぎな屋内。隙間なく置かれたものたちの、すべてが宝物です、ともし言われたら、なんとなく納得できてしまうような気もする。

小屋の後ろ側の縦長の窓から中を見れば、

その中央に置かれたのは、巨大スクラップブックだ。

目にしてひらめいたものを切り取り、破り取り、糊で貼り付けていってその上から描いたりもする、そんなスクラップブックづくりは、作家のごく若いころからのライフワークだ。

タイトルと相まって、この情報にあふれた小屋の源はスクラップブックであり、そこからものたちが拡散して、小屋を埋め尽くしているようにも思えてきた。

スクラップブックはもちろん、会場の隙間を埋めるかのように随所に展示されている。

■「全景0」(2022)

2階展示室に展示されている、最新作。

展示室前のエレベーターホールを会場に上映されているドキュメンタリーでは、この作品の制作過程を通じて作家の半生が紹介されている。

ほかの大作に比べれば小さな作品なのだけど、ぎっしり、みっしりといった重厚感がある。ただし、素材は金属ではなく、紙や木片を、糊や樹脂でひたすら塗り重ねて制作されていた。

それらの材料は、かつて何かに使われていて廃材になったものを作家が引き取った、など、1つひとつが歴史を持つ。

作家は、作品制作のどこが「完成」なのかわかる、と言っていた。

作品作りものものが自分の深い深いところとの対話で、毎日それを繰り返しているわけなので(おそらく、本当に寝ても覚めても)、その最後の瞬間がわかるというのは、なんとなく理解できる気もしてくる。

■「ダブ平&ニューシャネル」(1999)

音楽をテーマにした2階。

音楽ステージのような「ダブ平&ニューシャネル」(1999)を鑑賞していたら、

突然、ノイズ風の楽曲の、ライヴが始まった。ステージ上のギターが、ベースが、パーカッションが、上下してライトが点滅する。

そして、背後からベースの音が・・・ん?

■作家登場のサプライズ

音楽が始まる前は、ステージと対になるこの空間は無人で、当然、作品の一つだと思っていた。

しかしライヴが始まってからは、前方ステージ以上に、後ろのほうが盛り上がっているようだ。

まさかの、作家登場。

ここで機器を操作して、

前方ステージが呼応する。

足も駆使して、まさにライヴ感たっぷりだ。

会場は騒然として、音を聞きつけた新たな客たちがどんどん入ってくる。

曲が終わると同時に握手やサインを求める人に囲まれつつ、「ほら、1人に応じると収拾つかなくなるからさ・・・」と照れ気味に語って、腕章をつけた美術館の担当者と足早に去る・・・と思ったら、戻ってこられて、二度目のライブがはじまった。

ラッキーだ。(これらの写真は、ちょうど最前列にいた、二度目に撮影したものだ)。

2回目のライヴも終了。大竹さんは、ファンに囲まれて照れ笑いというか・・・結構当惑しているようだったので、一礼だけして、見送った。

■驚きの「宇和島駅」(1997)に別れを

予期せずにして作家自身のパフォーマンスを見て声も聞き、なんだか自分的なこの展覧会のフィナーレにふさわしいなと思いつつも、1階に戻って再入場して(笑)、なんとなく気が済んできたので、外に出た。

初めて遭遇する人がさまざまなリアクションをする様子(「ここは駅ですか」と大真面目に聞いている人や、「何やこれ~」というストレートな反応などなど)を見るのも楽しみだった、この「宇和島駅」(1997)がなくなるもの、なんだか寂しい。

来週は、おそらく(こちらも、終わりが近づいてきた)島旅の一環で、瀬戸内海の豊島で大竹作品を観ようと思っているので、それで一区切りとなりそうだ。

圧倒的な情報量に不意打ちされ、否応なしにいろいろなものを、気持ちよく破壊してくれたこの展覧会。次の大回顧展の際には、なつかしさとともに思い出すことになるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?