どっちも欲しがるのはわがままなの?!🥺書評〜「パラドックス思考」を読んで〜

みなさん、お久しぶりです!

舘野ゼミ3期生のゆきかとゆいこです。

5月もおわり、あっという間に6月となりました。

新生活にも慣れて余裕が出てくるこの時期、”パラドックス思考”を駆使して日常に新たなスパイスを取り入れてみませんか?

今回は春学期最初の書籍課題であった、我らがゼミ教授、舘野泰一先生と、株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO安斎勇樹先生の共同執筆図書「パラドックス思考」を紹介していこうと思います。

はじめに

「パラドックス思考」では、ビジネスや人生における複雑で簡単には解決できない、いわゆる”無理ゲー”課題に対して、新たな解決策が提案されています。

舘野ゼミの中核となる大切な”思考回路”、ちょこっと難しい概念ですが、上手に使いこなせば、日々の生活が、人生が、想像もしながった方向へ向かう糸口となります。ぜひ、ご一読ください!

1. パラドックス思考とは何か

パラドックス思考とは、問題の背後にある、「感情パラドックス」に着目することで、矛盾に満ちたややこしい問題の解決方法を体系化したものです。

これは、VUCAと呼ばれる不確実な環境から生まれる、簡単には解決できない”厄介な問題”に立ち向かうための鍵となる思考方法です。

では、パラドックス思考によって解決できる”厄介な問題”とはどのようなものなのでしょうか。

1.1 現代社会の厄介な問題

”厄介な問題”とは、要は、すぐには答えが出せない問題です。

つまり、様々な要素が複雑に絡み合っているために、事前に問題が解決した「ゴール状態」を定義することができません。そのため、どこから手をつけて良いのかわからないという特徴があります。解決したことによってしかその問題の性質を理解できない点が「厄介さ」を生み出しているのです。

どのような暮らしが自分にとって幸せか

これは、現代社会の典型的な厄介な問題です。いろいろな暮らしを試してみて、「これこそが幸せだ」と思える瞬間がきたとき、問題が解決したことになります。しかし、変化が激しい社会では自分にとっての幸せの定義・形が絶えず変容していきます。

将来の分からなさによって自分の感情とうまく向き合えず、私たちはさまざまな矛盾を目の当たりにします。自分自身の感情のパラドックスが厄介な問題をさらに厄介なものにしているのかもしれません。

1.2 感情パラドックスとは

感情パラドックスとは、問題の背後に、矛盾する感情Aと感情Bが存在し、どちらかの感情を優先すると、納得のいく答えが出せなくなる状態をいいます。

皆さんは、複数の感情をこのように同時に抱くことはありませんか。

・仕事で忙しいが、読書や学習などで自分のスキル向上もしたいし、家族と過ごす時間も増やしたい。

・ダイエットをしなければならないけれど、焼肉をお腹いっぱい食べたい。

・安定した恋愛もいいけれど、刺激のある恋愛もしたい。

感情パラドックスとは、いわゆる二者択一のような状態です。

どちらかを選ばざるを得ないけれど、どちらかを選んだところで、自分自身の欲求は完全には満たされません。

厄介な問題には、必ず自分自身に感情のパラドックスが隠されています。

そのパラドックスに目を向け、複雑に絡みあう感情を見つけてあげることで、課題の本質に気づくことができるのです。

2. よくある感情パラドックスの例

ここからは、日常に潜む感情パラドックスの基本パターンをいくつか紹介します。みなさんも是非、「自分もこういうのあるかも」と想像しながら読み進めてみてください。

2.1 素直⇄天邪鬼

みなさんは、好き避け、という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

その人のことを本当は好きなのに、素直になれず、態度では冷たく当たってしまったり、好きじゃない!と、友達には強がってしまったりすることです。

アニメなんかでも「す、好きじゃないもん!」みたいなやり取りを見たことがあるかもしれません。もしかしたら、過去に自分もやっていたという方もいらっしゃるかも^^

これも実は、素直になれない感情パラドックスの1つです。

感情A:本心に基づく素直な欲求

感情B:本心に反する天邪鬼な欲求

「自分はあの子のことが好きだけど、あの子は自分のことを好いていないかもしれない。」と、自分が傷ついてしまう未来を想像して、天邪鬼な行動をとってしまうのです。これらの行動は心理学の言葉では反動形成とも言います。

これを聞いて、そんな小学生みたいなこと大人はしないぞ!と、思うかもしれませんが、大人も十分に持ち得る感情パラドックスです。例えば、可愛がっていた後輩がいつの間にか自分よりも成長し、優秀な成績を出している。可愛がってあげたいのは山々だけど、無理難題を押し付けて困らせたりしてしまう。なんて場面も、本心(可愛がりたい)とは逆の行動(素直に応援できない)をとってしまう素直⇄天邪鬼型のパラドックスです。

2.2 大局的⇄近視眼的

次は、大局的⇄近視眼的のパラドックスの例です。

※大局的とは、物事の全体を見渡すさま、部分部分ではなく全局面を概括的に俯瞰して状況や動きを捉える様子を意味する語。巨視的などとも言う。

出典:https://www.weblio.jp/content/大局的

例えば、「飲みすぎて後悔したくないけど、もっとお酒を飲みたい」「今日はいいディナーをご馳走してもらえるからお腹を空かせて行きたいけど、今この空腹には耐えられない。」などが挙げられます。

もっと想像しやすい対比では、長期的な欲求と短期的な欲求が同時に発生してしまう感情パラドックス、とも言えます。

本の中では、この感情パラドックスをあらわすことわざとして、木を見て森を見ず、という言葉が使われています。

森全体を見通しながら、1本の木だけを詳しく見ることはできません。つまり、視点のズレによって引き起こされる感情パラドックスがこの大局的⇄近視眼的のパターンなのです。

先ほどの例で出た「飲みすぎて後悔したくないけど、もっとお酒を飲みたい」の例だけ見れば、先のことを考えて今の欲求を自制するのが賢いと思うかもしれません。しかし、なんでもかんでも長期的、俯瞰的な視点からの欲求を優先していればいいわけではありません。

例えば、ビジネスの場面を想像してみます。

チームリーダーは、長期的なビジョンや目標に向かって、意欲的にチームを引っ張っていました。数字もいい感じだったのですが、なんだか最近は良かれと思って実施した計画もなんとなく効率よく進められず不発に終わってしまう・・・。

なぜかと思ってよくチームを見てみると、チームメンバーは自分の成長にどう繋がっているのかわからない仕事ばかりの毎日に疲弊し、モチベーションも効率も下がってしまっていた。

なんてこともありえます。

「パラドックス思考」にはこれについてだけでなく、いろいろな感情パラドックスの基本パターンの紹介がされています。

3. パラドックス思考に必要な心構え

ここまで、感情パラドックスとは一体何なのか、具体例をまじえて説明しました。なんとなくその形をつかめてきたでしょうか?

3.1 人間はめんどくさいけれど、愛らしい存在

さて、実際に「地方で自然に溢れた暮らしをしたいけれど、都会の便利な生活を手放したくない」のような欲張りな感情に直面したとき、もしくはそのような相談を友達から受けたとき、

どっちやねん!

と、ついついツッコミたくなるときはありませんか?

こうした矛盾した感情が生じるのは、ごく普通なことで、人間の本質でもあると著者は話しています。

だからこそ、矛盾した感情を持たないようにするのではなく、人間は矛盾した感情を持つ「めんどくさい」存在であることを「愛らしい」と”受容”することが、パラドックス思考において前提となる、大切な心構えになります。

「田舎に住みたいのに、便利さも求めるなんて、自分は欲張りだなぁ」と思って、一度クスッと笑ってみましょう。

こうした自分を認められたとき、少し愛らしく感じられ、ほっとするのではないでしょうか。

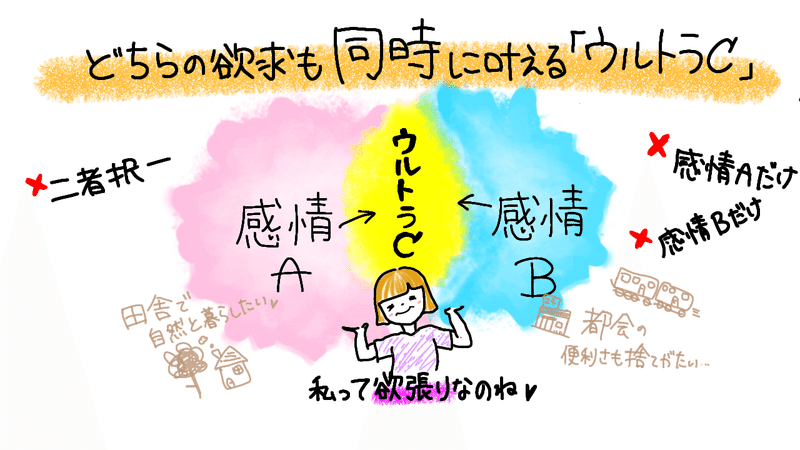

3.2 欲張りな「ウルトラC」の可能性

「地方で自然に溢れた暮らしをしたいけれど、都会の便利な生活を手放したくない」には、2つの欲求があります。

感情A:地方で自然に溢れた暮らしをしたい

感情B:都会の便利な暮らしをしたい

一見、二者択一のような、どちらかをとって、どちらかをあきらめることでしか解決が望めないように感じます。

しかし、本書で提案されているのは、感情Aと感情Bの両取り。

感情Aを叶える「A」という解決策でもなく、感情Bを叶える「B」という解決策でもない、どちらの欲求も同時に叶える「ウルトラC」という解決策です。

自然豊かな地方で都会と変わらない便利な生活を模索する、もしくは、便利な都会で地方のような自然に溢れた生活を模索する、という風に。

これこそが、パラドックス思考の産物であり、一つの醍醐味です。

4. パラドックス感情の”編集”

ここまでは、日常に潜む感情パラドックスの基本パターンを紹介しました。では、ここからは、実際に「どうやって2つのニーズを満たすのか」具体的なステップを少し紹介したいと思います。

初めのステップは、見出しにもある”編集作業”です。一見どっちも叶えるなんて無理!だと思ってしまう2つの感情を4つのステップに従って形を変えることで両立可能な問題に変えることができます。

犠牲のストーリーを特定する

自らの感情を深掘りする

感情A・Bの関係性について整理する

両立のストーリーを検討する

ここで全てのステップを紹介するのは無理なので、ステップ2の「自らの感情を深掘りする」について「痩せたいけど、甘いものを我慢したくない」というパラドックスを例にとって説明していきたいと思います。

4.1 自らの欲求をビジョンにする

このステップを説明するにあたって、相反する、「痩せたい」という感情と「甘いものを食べることを我慢したくない」という感情を具体例にとり、ステップ2の感情の深掘りをしていきます。

感情A:痩せたい

感情B:甘いものをたべることを我慢したくない

感情の深掘りとは、私たちの欲求である感情パラドックスを曖昧な言葉から、より鮮明なビジョンにすることです。

その作業に必要な項目は以下の3つです。

もう少し具体的に言うと?(具体化)

なぜそれを達成したいのか?(理由)

どうなったら達成なのか?(ゴール設定)

この3つの項目に沿って、2つの感情をそれぞれ深掘りしていきます。

例えば、感情Aの「痩せたい」は、ただただ痩せたいのではなく、「体型を気にせずに、好きな・着たい服を着たい!」という奥底の感情があったりします。これが具体化です。そうすると、自ずと、可愛いと思って買った服があるのに、体型を気にしてしまって全く外に着て出られないことが増えてきたんだよな。という痩せたいと思った理由も見えてきます。

つまり、本当の欲求はただ痩せたいのではなく、「体型のせいで諦めていた服を満足に着られるぐらい自信の持てるスタイルになりたい」であることがわかります。(ゴール設定)

同じように感情Bも深掘りして、甘いものをたべることを我慢したくない欲求を言い換えれば「自分にとっての楽しみ、甘いものを食べる時間を続けていたい」(具体化)ということがわかりました。その人にとっては”甘いものを食べる時間が癒しの時間”(理由)だったのです。つまり、甘いものタイム=癒しの時間を失わずにすめば欲求は達成されるということです。(ゴール設定)

4.2 それは本当に両立不可能なのか

一見両立不可能そうに見えていた「痩せたいけど、甘いものを食べるのを我慢したくない」という欲求をもう1度深掘った形で組み直してみます。

体型のせいで諦めていた服を満足に着られるぐらい自分のスタイルに自信を持ちたい。だけど、甘いモノタイムで癒されたい。

どうでしょうか。この文章、少しおかしいとは思いませんか?

「何言ってるかよくわかんないけど、どっちもやればいいんじゃない?」と思えてきませんか?

今回紹介したものは本に書いてある編集ステップの1つだけを抜粋したもので、まだ完全な感情パラドックスの編集作業ではありません。ですが、こう言った編集をすることで、「どっちかは我慢しなくちゃ」と思っていた問題が両立可能な問題へと変化するのです。

4.3 両取りの策を考える

編集前は甘いものを食べながら痩せなければならないという、一見難しそうな問題でしたが、編集後の感情パラドックスを見てみればいくつか策が思い浮かんできます。

痩せなくたって、自分のスタイルに自信を持てるようなセルフコンパッションを行えばいいのではないか?甘いもの以外にも癒しの時間は作れるかな?

屁理屈に聞こえるかもしれませんが、それでいいのです。

無理ゲーに感じていた問題に解決の希望の光が見えただけで進歩、なのです。

ここから、「そもそもなんで体型を気にして好きな服を着ないんだ?」など深掘りに戻ったりもできます。一筋縄では解決まで辿り着けないのが、感情パラドックスですから、少しの進歩も大きく捉える必要があると、私は思っています。

パラドックス思考は耐久戦です!

そんな体力勝負なパラドックス思考ですが、本の中には感情パラドックスを解決する戦略の基本パターンもいくつか紹介されています。

さいごに

まずは、最後まで読んでくださりありがとうございます。結構盛りだくさんな内容になってしまいましたが、はっきり言ってこれだけでは図書「パラドックス思考」の要点を半分も伝えきれていません!笑

この「パラドックス思考」は、内容一つ一つが新鮮なのに、どれも納得のいくものばかりで、学びの多い本です。

この本から学べるのは、世の中に溢れるややこしい問題を”解決するためだけ”の手段ばかりではありません。自らに生じる矛盾を積極的に引き出し、生み出すことで、戦略的想像を引き起こすことができます。そうすることで、思いも寄らない価値を生み出せるようになるのです。

商品開発や事業開発、組織開発、あるいは自らのキャリアデザインなど、働く人が日々直面する課題に対し、クリエイティブな方法論を提示する。それがこのパラドックス思考です。

このことをお伝えして、今回の投稿は終わりにしようと思います。改めて読んでくださったみなさん、ありがとうございました!

今日からまた毎週、ゼミ生による学びの記録が投稿されていきますので、楽しみにお待ちください^^

文:

立教大学経営学部国際経営学科3年 笠神幸花

立教大学経営学部国際経営学科3年 湯浅結衣子

挿絵:

立教大学経営学部経営学科3年 浅岡美穂

立教大学経営学部経営学科3年 菅原瑚景

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?