バレエリュスチクルスvol.5

2023/09/30

竹風堂大門ホール

ピアノ:小宮山愛

今日の前半はラヴェルの「ダフニスとクロエ」を聴いていただきます。ラヴェルのオーケストラ作品の中でも、とりわけ有名で、特にオーケストラ用の第二組曲はよく演奏されます。今日はこの第二組曲をピアノ用の編曲で聴いてみましょう。

ダフニスとクロエは古代ギリシャの恋物語です。ロンゴス作と言われています。初演は1912年6月。音楽はラヴェル、振り付けはフォーキン。指揮はピエール・モントゥー。美術・衣装はバクスト、出演はニジンスキー、カルサヴィナ、ボルム、チェケッティというオールスターキャストでした。「ダフニス」は振り付けのフォーキンがずっと温め続けて実現させたバレエでした。フォーキンの執念が実った格好です。フォーキンはモダンバレエの始祖イサドラ・ダンカンから大きな影響を受けていました。

古代ギリシャの賛美者だったイサドラ・ダンカンはチュチュではなく、ゆったりしたギリシャ風のローブやチュニックを着て裸足で踊りました。コルセットで身体を締め付けるチュチュや、窮屈なトウシューズは脱ぎ捨てて踊りました。フォーキンのダフニス(ギリシャ)への執着はイサドラ・ダンカンに負っているところも大きいんです。

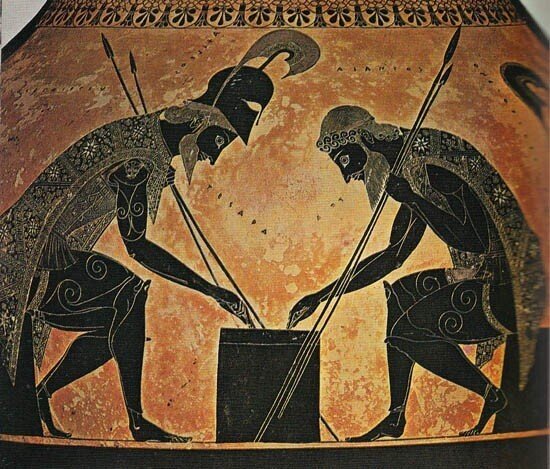

さて、ご存知の通りそもそも古代ギリシャは神話や劇など「物語の宝庫」ですから、バレエはもちろん芸術全般がギリシャに題材を求めていくのはごく自然なことです。「牧神の午後」だって、元はギリシャ神話です。ニジンスキーの特異な振り付けもギリシャの壺絵が元になっています。

ディアギレフはバレエリュスの旗揚げの年(1909)には既にダフニスとクロエの作曲をラヴェルに依頼していました。

ラヴェルは「自伝素描」で以下のように書いている。

『ダフニスとクロエは三部分からなる舞踏交響曲で、ディアギレフ氏から私は委嘱された。そのシノプシス(梗概)はバレエリュスの当時の振付師フォーキンの案による。音楽を書きながら私が目指したのは、古代趣味(アルカイスム)よりも私の夢想のうちにあるギリシャに忠実であるような音楽の巨大な壁画(フレスコ)を作曲することだった。それは、18世紀末のフランスの画家たちが想像し描いたものに似通っている。作品は、極めて厳格な調のプランに基づき、少数のモチーフで作品全体の交響的な均質性を確かなものにしている』

ラヴェルが繰り返し「交響的」と述べている通り、この作品はラヴェルの全作品の中で最も長大で規模の大きいものです。曲の構造はラヴェル自身が「極めて厳格な調のプランに基づき、少数のモチーフで作品全体の交響的な均質性」と言っている通り、非常に緻密に構築されています。演奏時間も約60分。オーケストラの編成も極大(合唱まで入っちゃう)。もともとラヴェルは厳しい自己批判を繰り返しながら念入りに組み上げていくタイプなのでそもそも時間がかかる(だからラヴェルは作品数が少ない)。特にこの作品は「交響的(ものすごく緻密な論理的構築物)」であると同時に「巨大な」作品なのだから、時間がかかることは当然のこと。

元々は1910年に上演の予定でしたが、ラヴェルの作曲が間に合わず、他にもいろんなことが重なって1912年になったのでした。

余談:問題山積

まず作曲以前の問題があった。ラヴェルはフォーキンのシノプシスからして不満があり、いろいろ注文をつけるのだが

うまくコミュニケーションできない。ラヴェルは手紙で以下のように書いている。

『….一週間不健康な日々を送ったことを報告する必要があります。ほぼ毎夜、夜中の三時まで(ダフニスとクロエの)リブレット(台本)の準備をするためです。ものごとを複雑にしているのはフォーキンがひとこともフランス語を喋れないのと、私は罵るのに使うロシア語しか知らないことです….』

台本作成の段階からゴタゴタ続きだったのだ。

思い描くイメージの違いも大きかった。ラヴェルのイメージはフォーキンだけでなく美術のバクストとも違っていた。バクストはギリシャのアルカイック期の壺絵のように静的で平面的な方向でダフニスを考えていた(ニジンスキーの牧神と同じ方向!)。

ラヴェルは”アルカイックなギリシャ”ではなく18世紀末フランスの画家(フランス新古典主義)の描いたギリシャをイメージしていた。女性はふっくらと丸みを帯びて、男性はマッチョに描かれる。全体にダイナミックで立体的な画風だ。ジャック=ルイ・ダヴィッドやフランソワ・ジェラールなどの作品を思い浮かべればいいだろう。

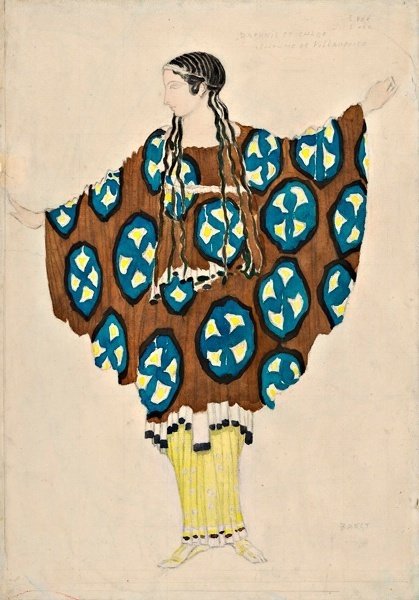

対してバクストのクロエの衣装のスケッチ👇は以下の通り。

非常に平面的だ。バレエ・リュスの中枢の感覚は「アルカイック」だった。ラヴェルのイメージするギリシャはバレエ・リュスの感覚とは全く違った。

ラヴェルには、まず創作初期からこうした差異を調整していく困難があり、その上1910年1月にはセーヌ河が溢れて大規模洪水が起こってしまう。パリの生活が完全に麻痺するような自然災害もあったりして筆はますます進まない(-_-;)

余談:完成へ。

それでも1910年5月には何とかピアノスコアが完成。しかし1911年になると、ラヴェルは思い立ってフィナーレの部分を完全に一から書き直し始めてしまう。これでまた完成が更に遅れることになった。

完全に書き直された部分は第二組曲ラストの"全体の踊り"に他ならない(最高に素晴らしい部分!)。これは書き直し前の二倍に拡張され、拍子も普通の三拍子から五拍子になって一層エキサイティングになった。ダンサーたちはこの五拍子に苦労した(だから「春の祭典」なんかもう地獄だ…😭)。今は五拍子なんてごく普通の拍子だが20世紀初頭はまだ異例だった。しかもアップテンポの五拍子。

ディアギレフはこうした状況に剛を煮やし「ダフニスとクロエ」の企画そのものをキャンセルしようかと本気で考えたほどだった。

そんな中、ラヴェルは「ダフニス」の中から2つの組曲を作った。まず1911年に夜想曲-間奏曲-戦いの踊りを抜き出して、第1組曲として初演。この「第1組曲」は同年4月3日に初演された。(1911/04/03ガブリエル・ピエルネ指揮コロンヌ管弦楽団)バレエも上演してないのにラヴェルが組曲を発表してしまったことにフォーキンは腹を立てる。バレエ初演後の1913年には、第3場の音楽をほぼそのまま抜き出して第2組曲(夜明け-無言劇-全員の踊り)として出版。

余談:フォーキンの状況

ディアギレフはかなり早い時期から(たぶんシェエラザードの後には…)フォーキンの振り付けはもう古いと感じていて、フォーキンを厄介払いしてしまおうと思っていた。

ニジンスキーにもまたフォーキンへの反発があった

ニジンスキーの妹のニジンスカ(彼女もバレエリュスのダンサーだった)はこの時期、兄と共同で「牧神」の革新的な振り付けに取り組んでいた。彼女はフォーキンがニジンスキーに「ばらの精」の稽古をつけているのを見て、その「月並みな振り付け」に失望した(後にフォーキンが自身でばらの精を踊ったのを観たニジンスカは「彼はひどいものだった」と評したという)。

「薔薇の精」の稽古で、ニジンスキーは振り付けを自分流に作り変えていった。

ニジンスキーは伝統的なポールドブラを崩して腕と手で頭や顔を包み(色っぽい💋)、役の性別を一気に曖昧にしてしまう。メーキャップも自分なりに工夫した。どんどん妖しさが増す薔薇の精🌹

ストラヴィンスキーもこの時期の手紙に「フォーキンはもう枯渇してしまった…シェエラザードは彼の仕事の頂点であり、従って凋落の始まりだ…器用さだけではだめなんだ。必要なのは天才であって器用さじゃない」と書いている。

ううーん…

芸術の世界は厳しい…

1912年・初演

「ダフニスとクロエ」は延期を重ねてようやく1912年に初演が決まりました。しかしこの1912年ってのがよくなかった….

1912年にはニジンスキーの「牧神」の初演の年。ディアギレフは愛するニジンスキーのために全力を傾けます。「牧神」の稽古は難航していました。ニジンスキーの振り付けが革新的すぎたのです。それでダフニスにも出演するダンサーたちが(含・ニジンスキー自身)フォーキンの稽古に行けなくなったりとゆーことも起こったりして、フォーキンは怒り心頭でした。約10分の牧神のために約60分のダフニスの稽古が削られる。あまりにもバレエ団全体が「牧神」一色なので、フォーキンのプライドはズタズタです。ディアギレフとフォーキンは険悪な状態になってしまった。ディアギレフも「ダフニス」への興味を完全に失ってしまう。もしディアギレフの興味が持続していればこんな残念なことにはならなかったでしょう。結果、ダフニスはスキャンダラスな「牧神」の陰に完全に隠れた格好になってしまう。とにかくもう、全く話題になりませんでした…

(でも、フォーキンはこの作品にすごく愛着があって、バレエリュスを離れた後にパリオペラ座で上演したりもしてます。)。フォーキンはついにバレエリュスをやめてしまいました。

「ダフニスとクロエ」はバレエとしては成功しませんでしたが、音楽は途方もない傑作になりました。今はラヴェルの代表作として非常に有名な作品になっています。

ストラヴィンスキーはこれを「フランス音楽の中で最も美しい成果のひとつ」と言っている。ラヴェルはこの作品で名実ともにフランスを代表する作曲家のひとりになったと言えるだろう。

ではダフニスとクロエの第二組曲をピアノソロで聴いていただきましょう。非常に有名な作品です。夜明け・パントマイム・全員の踊りの三つの部分から成ってます。これはバレエの最後の部分(第三場)ほぼそのままです。マルテンポのアレンジは本当に素晴らしいものです。

では、お願いします。

余談・バレエの長さ

当時のバレエの観客は長いバレエに慣れていなかった。チャイコフスキーの三大バレエもジゼルもみんなものすごく長い。そーゆー長いバレエのことをパリの人たちはもうほとんど忘れてしまっていた(バレエリュスが来るまでパリではバレエは死んだ状態だった)。だから、ダフニスを冗長に感じた観客も多かっただろう。当時のバレエリュスも上演時間の長い作品を避ける傾向があった。バレエリュスの新作は短くなり、音楽もシンプルになってゆく(演奏時間は長くても40分程度、音楽もシンプルな方向へ向かう)。ディアギレフは長い作品は容赦なくカットした(白鳥の湖もジゼルも…)。長さの点でも編成の巨大さの点でも「ダフニス」は異例で「過度期的」な作品といえるだろう。

バレエリュスだけでなく、音楽の世界全体もそーゆーコンパクトでシンプルなものを指向するようになる。ワーグナーからブルックナー、R・シュトラウス、マーラーという流れの中で、演奏時間はもちろんオケの編成までもが極大化し、和声の複雑さもまた極限まで進んでいた。作曲家たちはそこに限界を感じていて、その反動として「新古典主義」と言われる動きが起こる。ラヴェル自身の作風もダフニスで豊穣さと巨大さの極みまで行った後からシンプルな方向にはっきりと変化する。ストラヴィンスキーもまた同様に「春の祭典」以降はやっぱりシンプルでコンパクトな新古典主義的な作品が多くなる。この辺のことについてはこちらの記事とこちらの記事でも詳細に書いてるので参照されたい。

余談:ラヴェルとストラヴィンスキー

ラヴェルとストラヴィンスキーは親しく交友し、一緒に仕事もした。ラヴェルは

「春の祭典」の初演のときには会場で敢然とストラヴィンスキー擁護の姿勢を見せ、罵声を浴びた。

まず二人はディアギレフに依頼されたムソルグスキーのオペラ「ホヴァンシチナ」の補完作業を分担して行った(1912-1913年頃)、この時、ストラヴィンスキーはラヴェルに「春の祭典」の手稿を見せた。ラヴェルは非常に熱中し、「春の祭典の初演はドビュッシーのペレアスとメリザンド級の重要なイベントになるだろう」と言った。ラヴェルはまたこの時にストラヴィンスキーがシェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」に触発されて書いた「日本の三つの抒情詩」の楽譜を見て強い刺激を受け、自分も三つの抒情詩と似た編成の「マラルメの三つの詩」を作曲する。

余談:「ダフニスとクロエ」の原作 / あらすじ

ダフニスの原作は古代ギリシア(2世紀末から3世紀初め頃)で書かれた作品。ロンゴスの作と言われている。レスボス島を舞台にした牧歌的な恋物語。「牧歌的な」恋物語と紹介されているが、実はものすごくエロティックな物語なので、「牧歌的」とゆー謳い文句に惹かれて読んで驚く人も多いかもしれない。性に対して健康的でオープンなのが「牧歌的」ということだろうか。

それに対して「牧神の午後」は同じように性を扱っていても徹底して「淫ら」なのだ….

あらすじは以下の通り。

ダフニスとクロエは元は捨て子だった。ダフニスは山羊に育てられ、クロエは羊に育てられていた。ダフニスは山羊飼いラモーンの夫婦に引き取られ、クロエは羊飼いドリュアスの夫婦に引き取られて美しく成長する。ある日成長したダフニスとクロエは出会い、恋に落ちる。田舎育ちであまりにも純朴な二人は「恋」とはどんなものか全くわからない。異様な胸のときめきや制御不能な感情の揺らぎに当惑し、自分は病気で死んでしまうのではないかと思い悩んだりする。二人とも超かわいいのだ。二人は徐々にその感情が何か理解するようになる。しかし、二人はこの思いを一層深めるために何をしたらいいのか、全く知識がない。ある老人に教えてもらって、二人はまず抱き合うところからスタートし→キス→服を脱いで一緒に寝るとゆーところまではゆっくりだが順調に進展する。よかった〜(〃∇〃)。でもこの二人は、裸で一緒に横たわっているだけで、そこから先どうしたらいいのかさっぱりわからない。

ああもうっ💢

いらいらするでしょう?ひと昔前の日本なら男子の方が娼館でプロのお姉さんに手っ取り早く実地で体験させてもらうことができた(落語の「明烏」の世界ですな)。古代ギリシャの ど田舎ではほとんど無理だろう^^;。

ここで登場するのが、やたら色っぽい人妻リュカニオン(リュセイオン)。ジャーン❗️待ってました👏

イケメンのダフニスのことがちょっと気になっていた好色なリュカニオンは「あたしがどうやったらいいか教えてあ・げ・る💋」とダフニスを誘って、ダフニスを優しく導きつつ性の手順を教え込む(教えてあげるなどと言いながらきっちり自分の欲望も満たす。姐さん、さすがです!)。これはもうエロ映画・アダルトビデオやエロ漫画、小説なんかでやたらとよくあるシチュエーション(人気あるんだよね)。いわゆる「筆おろし」もの。これはその元祖と言っていいだろう。この作品はこーゆー性描写がやたら細かくて念入りなのだ。うーん、古代ギリシャ、すごいな〜 ((;゚Д゚)

ゲーテはこの作品の賛美者だったし、ミレーもシャガールもこれを描いてる。三島由紀夫の「潮騒」は「ダフニスとクロエ」から着想を得て書かれた小説だ。三島はギリシャへの憧れが強い作家だった。だからギリシャの彫刻を目指して筋トレに励んだ。「仮面の告白」もまた非常にギリシャ的な小説だ。

百恵ちゃんと三浦友和さん主演の潮騒の映画化(西河克己監督1975)も素晴らしい。

「その火を飛び越してこい!」は有名な場面だ🔥。

おれは「潮騒」に関しては、吉永小百合さん版(1964)より当時16歳の百恵ちゃんの方が圧倒的にすごいと思ってる(それは百恵ちゃんの方がより強烈に性を感じさせるからだ)。

そうそう1970年代くらいにイタリアで筆おろし映画はめっちゃ量産された。まあ、ラウラ・アントネッリ主演の「青い体験」(1973)が有名な作品かな。特に大した映画でもないが、撮影を名匠ヴィットリオ・ストラーロが担当してるのがポイントで、素晴らしいショットはけっこう多い。光と影を劇的に使った終盤のスリリングなシーンはけっこう有名。

脱線失礼。閑話休題。

「ダフニスとクロエ」は、ダフニスが海賊にさらわれたり、クロエに求婚者が現れたりいろいろな苦難を乗り越えて最終的に二人はめでたく結ばれる。しかもダフニスとクロエは事情があって捨てられたが、実は高貴な血筋だったこともわかる。最後は二人の婚礼にディオニュソス(酒と酩酊の神)の祭り🍷も重なって、超めでたしなのだヽ(´▽`)/

後半

さて、後半です。

第一回からここまではフォーキンとニジンスキーが中心になって振り付けをしていた時代のことをお話ししてきました。それは実質的に「ニジンスキーの時代」だった。

フォーキンはディアギレフと決裂して1912年にバレエリュスを去ってしまいます。ニジンスキーも1913年にバレエリュスをクビになりました。ディアギレフの愛を裏切って「女性と」結婚したからです(ゲイの嫉妬は強烈だって言いますよね?)。振付師兼スターダンサーの二人を一気に失ったディアギレフはさすがに困りました。フォーキンやニジンスキーのような圧倒的な才能はそう簡単には現れません。番組を作れなくなったディアギレフは困り果て、一時的にフォーキンに戻ってもらって「蝶々」やR・シュトラウスの「ヨセフ物語」を振り付けてもらったりしましたが、やはり演目数が減って、斬新な作品を送り出すことができなくなった(目立つのはヨセフ物語くらいだが、これは成功作とは言えない)。1914年に第一次大戦が勃発したことで、バレエ団の運営自体が難しくなったこともある。1916年のスペイン風邪の流行も追い打ちをかける。コロナ禍のエンタメ業界の状態を思い出してみてほしい!1917年にはロシア革命が勃発。1918年に至ってはバレエリュスは新作を一本も出せなかった。

レオニード・マシーン

しかし、もちろんディアギレフはその間ただじっとしていたわけではない。彼はモスクワのボリショイ劇場で踊っていた18歳のレオニード・マシーンに目をつけた(マシーンの本名はミャーシン。マシーンという芸名はその方が発音しやすいからとディアギレフが付けたものだ)。マシーンは「白鳥の湖」の月の騎士を演じ、「ドン・キホーテ」のタランテラを踊っていた。

本来はニジンスキーが踊るはずだった「ヨセフ物語」の主役を緊急で探していたディアギレフは早速マシーンをスカウトした。当時のマシーンは特に傑出したダンサーでもなかったが(実際彼はバレエをやめて役者になろうかと思っていた)、とりあえずものすごいハンサムだった(女の子にめっちゃモテた🕺)。ディアギレフはまずそこに惹かれたのかもしれない。マシーンは断るつもりでディアギレフのところに行きました。マシーンはディアギレフのことを友人たちに相談していました。おそらく友人たちはディアギレフの「性癖」のこともマシーンにきっちり警告したでしょう。でも、マシーンはディアギレフに会うと。なぜか突然「はい。」と言ってしまうのです。この辺がディアギレフの凄さです(ディアギレフのカリスマ的魅力)。その翌日にはもう入団していました。1914年の冬のことです。そしてやっぱりニジンスキーと同様にディアギレフの愛人になってしまうのです。結局そうなっちゃうんですね。ディアギレフは手が早くて、とにかくエネルギッシュ。マシーンもまたニジンスキーと同様に女性と恋に落ちてディアギレフの逆鱗に触れてバレエ・リュスをやめることになってしまう。マシーンもゲイではなく「バイ」です。ディアギレフはマシーンを早速フォーキンのところに連れて行ってオーディションを受けさせます。当時彼は本名のミャーシンという名前で活動していたが、ディアギレフは発音しやすいマシーンに名前を変えさせた。

マシーンはバレエ・リュスに合流し、そのレベルの高さに圧倒されてしまった。フォーキンはその頃のマシーンを「才能ある若者だが、残念ながらまだ二流」と評した。マシーンはチェケッティの集中レッスンを受けるなど努力したが、バレエ・リュスの要求するレベルにはそう簡単に届くはずもない。どう頑張っても彼のレベルはスターダンサーではなく、コール・ド・バレエ(群舞)の一員程度なのだった。しかしディアギレフはフォーキンのリアルな評価を聞いても全く意に介さない。ただひたすらマシーンの才能を信じた。恋は盲目とゆー面もあるでしょうが、やはり彼は自分の直感に自信があったんでしょうね。「天才を発見する天才」。そしてその直感通り、マシーンはバレエ・リュスを背負って立つ振付師兼ダンサーになってゆく。後半聴いて頂くのは全てマシーンの振り付けの作品だ。

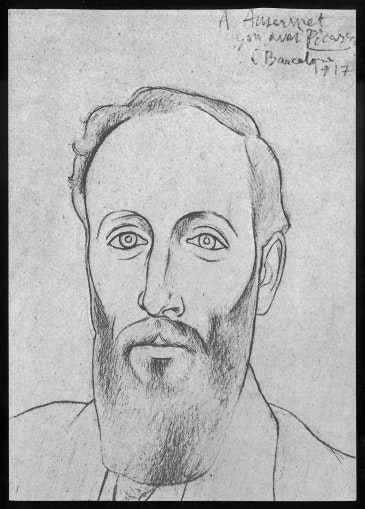

マシーンの時代。それはまたパブロ・ピカソの時代でもありました。

余談:「ヨセフの伝説」

マシーンのデビューは「ペトルーシュカ」だったが、端役だった。ディアギレフが力を入れていたヨセフの伝説は1914年5月14日が初日だった。作曲と指揮がリヒャルト・シュトラウス、台本・ホフマンスタール。振り付けはフォーキン、美術はホセ=マリア・セール、衣装はバクスト。

ホフマンスターるは1912年のベルリン公演(留学中の山田耕筰もこの公演を観ている)でニジンスキーを体験して、すっかり魅せられてしまって「ヨゼフの伝説」の台本を書いたのだ。つまりこれはニジンスキー前提の当て書きだった。振付がフォーキンに変わり、主演もマシーンに変わってしまって、ホフマンスタールはさぞかしがっかりしただろう…

それはもう とんでもなくゴージャスな舞台だった。これでもしニジンスキーが踊っていたらさぞかし凄かったことだろう。

レオニード・マシーンは主役のヨセフを(なんとか間に合わせて…)踊った。そのイケメンぶりは評判になって一応の人気も集めたものの、肝心のマシーンの踊りについては全く注目されなかった。それもそのはずでフォーキンはヨセフの振り付けをまだ二流のダンサーだったマシーンのために「ほとんど無きに等しいくらいまで単純化した」(グリゴリーエフ)のだった。フォーキンは「マシーンが下手だったので踊れる部分だけ残したらマイムになってしまった」と書いている。二流のダンサーがつまらない振り付けでマイムだけやってもどうにもならない。パリの初演はいまいちだったが、6月のロンドンでの上演は成功したようだ。

マシーンは踊れないダンサーだったが超イケメンだったので団内ではめちゃくちゃにモテまくった(^o^;

7月には第一次世界大戦が勃発する。

ピカソの時代

詩人のジャン・コクトーはバレエ・リュスの身内同然の立場でした。ディアギレフはコクトーの交友関係に興味を持っていて、コクトーを介してこの時期から彼の友人たちに積極的にアクセスし始めます。コクトーの周りにいたのは当時最先端の音楽家、文学者、画家たちでした。サティ、プーランクやミヨーを始めとするフランス6人組、文学ではマルセル・プルースト、ルイ・アラゴン、アンドレ・ブルトン、ギョーム・アポリネール、マックス・ジャコブ、アンドレ・ジイド、ポール・クローデル、レイモン・ラディゲ、美術ではピカソ、ブラック、ローランサン、デュフィ、レジェ、ファッションのココ・シャネルなどなど、ものすごい面々です。そこはシュールレアリズム・ダダイズム、キュービズムなどなど….当時最先端の文化的潮流の最前線だったのです。コクトーはバレエ・リュスとそれを結びつけていくのです。

コクトーはピカソを敬愛していた(ピカソは1907年には既にアヴィニョンの娘たちでキュビズムの時代に入っていた。これは絵画の革命だけでなく、芸術の革命と言っても過言ではなかった。

バレエリュスよりずっと早く、もっと超先鋭的な段階に達していました)。

コクトーはキュビストたちの世界にのめり込んでゆく。

余談:洗濯船

ピカソは1904年から1909年までモンマルトルの丘の「洗濯船(集合アトリエ兼住宅)」に住んでいた。

洗濯船はものすごい荒れ果てた貧民窟のようなボロ家で断熱材もなく壁はボロボロ、やっと水が滴る程度の水道が地下に 1 か所だけ。冬寒く、夏暑いとんでもなく惨めなボロ長屋だった。

金がなくほとんどボヘミアンのようだったピカソやブラックたちはここで絵を描いていた。ピカソは真夜中に部屋の床にしゃがみ込んで蝋燭の灯で絵を描き、昼は眠っていた。酷い場所なのに、なぜかここには20世紀初頭の貧乏時代の天才芸術家たちが集まり、アジトのようになっていた。画材やガラクタが乱雑に散らかったピカソの部屋には芸術家たちがほぼ毎日集まっていた。

ピカソの部屋での議論に飽きると彼らは激安の居酒屋「ラパン・アジル」に繰り出す(ワイン飲み放題付きのボリュームたっぷりのメシがたった2フランで食えた)。もちろんコクトーもこの中に居た。アポリネールも、マックスジャコブもマリー・ローランサンもブラックも、モディリアーニもアンリ・ルソーもみんなみんなここに集っていた。

その在り方は手塚治虫や赤塚不二夫、石ノ森章太郎、藤子不二雄らが暮らした「トキワ荘」に似ているが、トキワ荘が漫画に特化していたのに対して、洗濯船は美術だけでなく文学など芸術全般に広がっていた。

パラード、製作開始

こうした中でコクトーはサティに一緒にバレエを作ろうとしきりに誘っていました。バレエリュスで上演したかったんですね。コクトーはバレエ・リュスで1912年に上演した「青い神」(コクトー台本・アーン音楽、ニジンスキー主演)が成功しなかったのでリベンジしたかったのでしょう。ディアギレフがコクトーに言い放った「ジャン、おれをびっくりさせてみろ」という天啓のような(命令のような)言葉はいつもコクトーの脳内に繰り返し鳴り響いていたはずです。1915年から1916年の間に名高い「パラード」への胎動は始まっていたのです。コクトーから「パラード」に誘われたピカソは躊躇したが、題材に惹かれ、コクトーの人間的魅力にも気持ちが動かされた。

1916年にディアギレフもまたついにピカソと会いました。そもそも美術雑誌からキャリアをスタートさせたディアギレフですから、もちろんピカソの作品はよく知っていたでしょう。コクトーからもピカソのことを聞いていただろう。

ディアギレフに説得されてピカソはついに「パラード」への参加を決断した。

1917年1月にディアギレフはパリでコクトー、ピカソ、サティと打ち合わせをしました。こうして3人の前衛によるモダンアートの極地の追求が始まったのです。

それにしても、あまり付き合いやすい人柄とは言えないピカソと超変人サティとのコラボレーションを実現させてしまったコクトーとディアギレフは凄い。

1917年、コクトーとピカソはローマに向かい、バレエリュスに合流しました。バレエ・リュスはマシーンの振り付けの「上機嫌な婦人たち」の稽古をしていた。ここにはストラヴィンスキー、指揮のエルネスト・アンセルメも一緒に滞在していた(彼はストラヴィンスキーの盟友だ)。

彼らはディアギレフを中心に最先端の芸術をどのようにバレエにするか議論を重ねた。これはもう夢のような光景だ。この議論の間中、コクトーのウィットが炸裂し続けたそうな⚡️。ピカソとストラヴィンスキーはここで知り合い、とても仲良くなった。これは芸術史上でも重要な出会いだった

マシーンは言う「私が言うことのすべては、1917年に、私たちは、何か新しい、我々の時代を表すものに関わっていたということだ」

このローマ滞在はピカソにとって決定的な出来事だった。ピカソは古代ローマや古代ギリシャの彫像や、徹底的に鍛え上げられたバレエリュスのダンサーたちの躍動する肉体に魅了された。そして地中海の明るい陽光。これは「衝撃」だった。第一次大戦で友人たちを失い、妻・エヴァの死でどん底状態だったピカソはここで「生きる喜び」の感覚を取り戻すことができた(身体性の感覚の回復)。

キュビズムは超絶ストイックなスタイルだ。対象の無駄を徹底的に削ぎ落として幾何学的な立方体(極限の単純さ)にまで落とし込んで、それを再構成してゆく表現(これはウェーベルンの方向に近いとおれは思う)。そーゆー厳しい創作を真夜中のアトリエで延々と続けていたピカソにとってローマの陽光の下で躍動するダンサーたちはさぞかし眩しく見えたことだろう。ピカソは舞踏にのめり込んだ。

これ以後ピカソは好んでダンサーを描くようになった。

ピカソはここでバレエ・リュスのダンサーのオルガ・コクローヴァと恋に落ち、1918年に二人は結婚した。

結婚式にはコクトーも立ち会った。

👇のオルガの肖像の柔和な表現は超素敵だ!

これがキュビズムの時代の作品だなんて驚きだ。

いやあピカソ、幸せだったんだなあ💛。

優しい愛が溢れて出てる✨

バレエ・リュスはピカソを根底から変えたのだ。

これ以降のピカソの作風はキュビズムの手法の中にも躍動感が出てくるようになる。

余談:マシーンの振付師デビュー

ディアギレフは新しいバレエ・リュスの方向を探りながら、マシーンを徹底的に教育していた。手始めにリムスキー=コルサコフの「雪娘」を題材にした「真夜中の太陽」を振り付けさせた。これがなかなかいい感じだったので、ディアギレフはマシーンに「風変わりな店」(1916)「ラス・メニナス」(1916)「上機嫌な婦人たち」(1917)と立て続けに振り付けを担当させる。マシーンは作品毎にぐんぐん成長した。彼は脳が柔軟で、日本製の紙オムツのようにものすごい吸収力の持ち主だった。ニジンスキーのような生まれついての異常な鬼才ではなかったかもしれないが、やればめっちゃできる子だった。吸収する天才。マシーンの感覚は時代の最先端の芸術家たちが集まるバレエリュスの環境の中で更に磨かれて鋭敏になってゆく。

余談:上機嫌な婦人たち

バロックのD・スカルラッティの音楽を使ったヴェネツィアのカーニバルを舞台にした喜劇「上機嫌な婦人たち」は好評だった。

マシーンの振り付けはスカルラッティの軽快な音楽(トマシーニの管弦楽編曲)と見事に調和していた。ディアギレフはこのためにピアニストを雇ってD・スカルラッティの500曲近くあるソナタを演奏させ、マシーンと二人で選曲してトマシーニにオーケストレーションを依頼した。

1919年にマシーンが振り付けたロッシーニの音楽による「風変わりな店」もまた非常に人気があった。ナポリのおもちゃ屋さんを舞台にした楽しい作品。図書館にあったロッシーニの未発表の小品の楽譜が元ネタだ(老いのあやまちや晩年の作品など約200曲)。レスピーギはこの膨大な楽譜の中からチョイスしてオーケストラ用にアレンジして全一幕のバレエ音楽にまとめたのだ。オーケストレーションの名手レスピーギのアレンジは本当に素敵だ。

こういった作品のイタリア的な感覚はピカソ+ストラヴィンスキー+マシーンの傑作「プルチネルラ」に直接つながってゆくものだ。新古典主義的なバレエ。

こうした作品の振り付けを繰り返すことでマシーンのコメディの感覚もまた更に研ぎ澄まされていったのだ

パラード初演

1917年パラードはついに初演されました。

https://youtu.be/_Chq1Ty0nyE?si=1IUVhzxAF0Z-WGYK

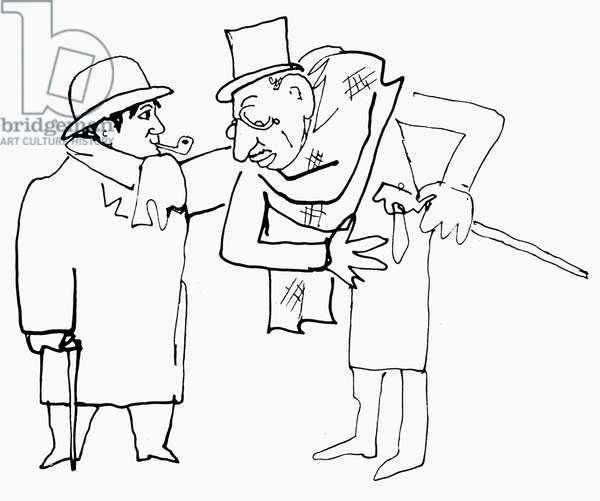

パラードとは、芸人が人寄せのために街頭で行うパレードのことです。バレエの舞台は日曜日の見世物小屋のテントの前(テントは都会のビルの谷間に張られている)。2人のマネージャーと馬、中国人奇術師、男女二人の曲芸師、アメリカの天才少女が登場して呼び込みをする情景を描くというただそれだけのもので、特にストーリーはありません。全一幕、上演時間約20分のコンパクトなバレエです。

幕が上がるとフランス人マネージャーが登場し、ドンドンと足を踏み鳴らすと呼び込み(パラード)がスタートします。まず中国人奇術師が登場して芸を披露。

次に登場するのはアメリカの天才少女。彼女はチャップリンのように登場してちょっとした寸劇を披露する(1914年のパール・ホワイトの連続活劇映画「ポーリンの危機」の再現)。馬の登場に続いて、二人の曲芸師が曲芸を披露。最後は全員でラグタイムを楽しく踊って、幕。

サティによる音楽には非常に楽しくシンプルなもので、サーカスの雰囲気が濃厚です。ミュージックホールやキャバレーで演奏される大衆音楽(ラグタイム)が取り入れられ、サイレンやタイマーの音、タイプライター、ラジオの雑音、ピストル、発電機、回転抽選器、ビン、水の跳ねる音、飛行機の爆音などの実音が用いられます。初演では様々な事情でタイプライターとサイレンと回転抽選器くらいしか使うことができず、コクトーは落胆したそうな。サティの理念と手法は異常に前衛的なのに、音楽そのものはとてもわかりやすいのです。前衛と大衆性の両立。第一次大戦中の非常時にこのふざけたバレエを上演したことに怒る人もいました。

余談:ヴァレーズ

エドガー・ヴァレーズの傑作「アメリカ」(1918)「イオニザシオン」(1931)はサイレンや金床などが使われることで有名だ。

「パラード」はそれよりも早かった。いや、ある面ではヴァレーズより過激だったと言ってもいいかもしれない。(実はサティにピカソを紹介したのはヴァレーズだ。)

ピカソの美術と衣装

ピカソがデザインした衣装も斬新でした。人体の形を無視したようなキュビズムなデザインによる巨大ハリボテの2人のマネージャーのダンボール製の衣装や、日本の歌舞伎のように2人がかりで演じられる馬など非常に斬新でした。

フランス人マネージャーはステッキを持ちパイプを咥え、アメリカ人マネージャーは摩天楼を背負い、ラッパを吹き鳴らしています。二人のマネージャーの衣装は、衣装というよりはキュビズムの作品だと言えるでしょう。このダンボール製の衣装で踊るのはものすごく苦しくて大変で、ダンサーたちは嫌がったそうです。

中国人奇術師はマシーン自身が踊った。この衣装は非常に人気があって、しばらくの間バレエリュスのトレードマークのようになった。ピカソのような前衛画家のデザインが大衆的な人気を得る。すごいことだ。

このセーラー服風のブレザーに大きなリボンの天才少女👆の感覚は今見ても全く古さがない。

こーゆーファッションの子、

今でもそこらへんに居るでしょ?

完全に時代を越えてる!((;゚Д゚))

天才少女が踊るラグタイムは完全にチャップリンだ。

バレエリュスはチャップリンと同時代。ディアギレフもストラヴィンスキーもみんなチャップリンに夢中で大きな影響を受けている。

コクトーは天才少女を演じたマリア・シャベルスカに惚れて一時期マリアと付き合った。ゲイだったコクトーとしてはこれは超異例のことだ。マリアは活発で知性的なダンサーだった。

(馬、女性軽業師、中国人奇術師、アメリカの天才少女)

二人のダンサーによって踊られる馬はタップダンスやフラメンコのような複雑なステップで、ほとんど打楽器のようでした。二人のマネージャーもまた上半身はダンボールでほとんど動きませんから、足で頑張るしかありません。打楽器のようなステップが二人のマネージャーの会話になっていました。

ではサティのパラードのラグタイムの部分をオーディール編曲のピアノ独奏版で聴いてみましょう。アメリカの天才少女がチャップリンみたいに踊る部分です。

さて、次は三角帽子です。

三角帽子

1914年に第一次大戦が勃発すると、バレエリュスは非常に難しい状態になります。この時期にはスペイン風邪の流行もあって、これまた大変です。

1917年にはロシア革命が起こってロシア人は連合国から危険視されることになり(アカ)、ますます状況は困難になってしまう。バレエ・リュスは中立国だったスペインに滞在してアルフォンソ王の庇護のもとで安全に活動することができたた。ビザの問題がありスペインから出られない状況に陥っていた。ロシア革命後はディアギレフをはじめほとんどの団員が無国籍になってしまった。ほぼ亡命状態。彼らはスペインで一応安全に過ごしてはいたものの、この時、一座は本当に存続の危機にあった。

バレエ・リュスにスペイン的な作品が増えていくのも、アルフォンス王の存在も大きいでしょう。芸術に理解があった王は様々な面からバレエ・リュスを援助し保護した恩人です。

王様はバレエ・リュスの最も前衛的な演目「パラード」も楽しんで観覧し、特に馬が登場する場面では腹を抱えて笑ったそうな。素敵な王様だ✨

バレエリュスが「三角帽子」などスペイン的な作品を積極的に発表したのはスペインへの感謝と同時に、戦争中の長期に渡るスペイン滞在でスペインの人々や風物や食事にメンバーみんなが魅せられていたことも大きい。みんなスペインが大好きになった。一座はスペインの暮らしや人々の陽気さに癒され、第一次大戦の恐怖や故郷ロシアの政情不安(ロシア革命真っ只中)を少し忘れてバレエに没頭することができた。バレエ・リュスはスペインで公演を行い、それは大人気でいつも満席になった。

マシーンはスペインの舞踏(フラメンコ)に夢中になって。彼は旅行者が絶対入らないような小さな居酒屋にまで入り込んでフラメンコのステップを熱心に研究した。

ディアギレフもまたスペイン舞踏にすっかり魅了され、一座全体にスペイン舞踏を見るように命じた。そしてフラメンコの魅力をバレエリュス全体が共有することになったのだ。こうした中でディアギレフはスペイン的な新作バレエの製作を決意する。これが「三角帽子」だ。ディアギレフはどうせやるなら「スペイン風」ではなくて、絶対に「ホンモノのスペイン」でなければいけないと考えていた。

原作はアラルコンの「三角帽子」。音楽はマヌエル・デ・ファリャ、美術はもちろんピカソしかない。ピカソはスペイン訛りが全く抜けない根っからのスペイン人だ。ピカソは稽古に頻繁に顔を出してそれぞれの振り付けによって美しく見えるように衣装を工夫しました。ピカソはスペイン人として、この作品に積極的に意見を出した。この作品でもピカソは緞帳を担当した。この緞帳は非常に好評だった。これはほとんどピカソが一人で描いた。

ピカソの衣装も鮮やかで素晴らしいものだった。

振り付けはもちろん、マシーンだった。

ディアギレフはマシーンが発見してきたフラメンコの天才的な名手フェリックス・フェルナンデスを一座に招く。彼はマシーンを始め、バレエ・リュスのダンサーたちにフラメンコを教えた。そう、三角帽子は振り付けも音楽も美術も徹底的にスペインの才能を結集して作られた作品なのだ。

余談:フェリックス・フェルナンデス

フェルナンデスは明るい青年でバレエリュスの人気者になった(神経質でちょっと変わった男だったようだが…)。彼は契約とか稽古などで縛られるのが嫌いな自由人だった。根っからのジプシー気質だと言っていいだろう。バレエ団というところはレッスンや稽古の時間がきっちり決められていて、すごく規律正しい生活が要求されるところだ。フェルナンデスは明るく過ごしているようだったが、実は彼はそれに馴染めなくていつの間にか精神的に追い詰められいていた。バレエリュスと踊るには規律正しい生活をし、決められたテンポで、厳格に決められた振り付けを守って踊らなくてはいけない。こーゆーことが彼にはどうしても無理だったのだ。そうして彼は神経衰弱になってしまっていたのだ。マシーンがフェルナンデスが踊るはずだった粉屋を踊ることになる。そのことがまたフェルナンデスのプライドを傷つける。フェルナンデスは公演先で突然行方不明になった。彼は教会の窓を叩き割り、祭壇の前で踊り狂っているところを発見され、精神病院に収容された。結局、フェルナンデスは病院を出ることは二度となかった…

「三角帽子」は1919年7月にロンドンで初演され、大成功を収めました。この作品はバレエリュスの人気の演目になり、解散まで頻繁に上演されます。粉屋はマシーンの当たり役になりました。

では、「三角帽子」から三つのダンスをピアノソロで聴いてみましょう。これはファリャ自身のアレンジです。ファリャ自身が非常に優れたピアニストでしたから、これは単なるオーケストラ曲のピアノ用アレンジという域を完全に超えています。20世紀を代表するピアノ作品のひとつとして聴いて頂きたいと思います。

粉屋の女房の踊り(ファルーカ)近所の人たちの踊り(セギディーリャ)粉屋の踊り(ファルーカ)の3曲です。

今日はアンコールにまずストラヴィンスキーの連弾のための三つの小品からワルツとポルカを聴いて頂きます。

ワルツはサティに捧げられていて、ポルカはディアギレフに捧げられてます。ストラヴィンスキーだからといって、どうか怖がらないでください!とってもわかりやすく愛らしい曲ですから、どうかご心配なく

ちょい風変わりですけどね… ^_−☆

ディアギレフはこの超シンプルな楽譜を見て、自分はからかわれてると思ったそうです。ストラヴィンスキーはもちろん大真面目でした(楽しい気分で書いたかもしれませんけど)。この時期のストラヴィンスキーは音楽のシンプルさを追求していて新古典主義の方向に向かってました。

そして最後はお約束のマシーン振り付けのスペイン的な演目「ラス・メニナス」(1916)の音楽。フォーレのパヴァーヌです。これをソロで聴いていただいてお開きです

では、ストラヴィンスキー、フォーレの順です。

余談:エリック・サティ

サティは1866年生まれ。父がフランス人、母がアイルランド人で、パリで育った。ラヴェルより9歳年上(ドビュッシーより4つ下)。彼は作風も(人を喰ったような題名も)特異だし、ピカソ、コクトー、ストラヴィンスキーなどの先鋭的な前衛たちと仕事をして、映画(ルネクレール監督「幕間」)に関わったりもしてるので、ラヴェルより9歳も上なんてちょっと意外な感じがするかもしれない。ピカソ、コクトー、ストラヴィンスキーなんかはサティよりみんな年下です。言うなれば、サティは超「早過ぎた前衛」だったのだ。

サティはエキセントリックな超変人で異端児だった。パリ音楽院で勉強したが「退屈だったので」中途で退学(担当教官から才能なしと言われた)。モンマルトルのキャバレー「黒猫」の第二ピアニストとして働き始めるのは20歳の頃だ。その頃彼は既に「4つのオジーヴ」「3つのサラバンド」を書き上げていて、「3つのジムノペディ」の下書きをしていた。サティはオジーヴで小節線も調号も拍子も排した(グノシェンヌも同様だ)。

そして薔薇十字団の聖歌隊長を務め、スコラカントルム(聖歌学校)で音楽を勉強し直す。大方の予想に反してサティは真面目に勉強した。サティの中ではキャバレーミュージック、シャンソン、宗教音楽が矛盾なく混在していた。彼は片足を教会に、もう一方の足を「酒場」に突っ込んでいた。宗教的神秘性と大衆性。

サティは言う

「私の作ったコラールはバッハのそれに匹敵する。ただ私の方が数が少なく、作品に気取りがないだけだ」((;゚Д゚)

一文なしの極貧なのにいつもめっちゃお洒落だった。夏でも冬でもシルクハットにベルベットの黒の上下。外套。サティは夏でも外套を脱がなかった

蝙蝠傘。

決闘して警察に留置される。

共産党に入党する。

酷評した批評家には容赦なく反論し、

裁判沙汰になったりする。

いったん関係がこじれると

関係の修復は不可能だった。

青白い顔、夜行性の鳥のようにきょときょとした目つき。

猫かぶりの穏やかさと辛辣さの奇妙な混合。

サティは「黒猫」のあとにピアニストをつとめた酒場「オーベルジュ・デュ・クルー」でドビュッシー知り合い、意気投合して友情を結んで親しく交流した。1897年、ドビュッシーはサティの「ジムノペディ1&3」をオーケストラ用にアレンジして発表。このアレンジは好評だった。ラヴェルもまたサティの作品を世に出そうとした。ラヴェルは1911年の演奏会でサティのサラバンド2番、「星たちの息子」の前奏曲、ジムノペディ3番を弾いた。

「サティは最先端である革新性を、即ちシンプルさを提唱する。誰よりも洗練さを主張したのは他でもなく彼ではないか。」(ジャン・コクトー/雄鶏とアルルカン)

それにしても、この超変人のサティと、辛辣な皮肉屋で人と喧嘩ばかりしていたドビュッシーとサティが不思議と仲が良くその友情は長続きしたのはおもしろい(ちょっとした諍いはあったけれど…)。変人同士、どこかウマがあったのかもしれない。彼らはよくランチを共にした。

「サティは絵画も観なければ詩も読まない。彼は人の集まる活気溢れた場を好み、快適な居場所を嗅ぎわけてはその環境をも糧にする」(ジャン・コクトー「雄鶏とアルルカン」)

サティは人嫌いで絶対に他人を部屋に入れなかった。人間より猫といる方が好きだったくせに活気のある賑やかなところを好んだのだ。酒飲みで冗談好き。

ストラヴィンスキーはサティについて次のように言う「彼はかつて知り合ったうちで、たしかに最も変わった人物であったが、最も才気にあふれていた。私は彼がとても好きだった。」「彼は抜け目ない若者で、器用で意地が悪く、ずる賢かった。彼の作品の中ではソクラテスが最も好きであり、そのほかにはパラードからのいくつかの箇所が気に入っていた。

ストラヴィンスキーは「パラード」の透明でドライな雰囲気に影響を受けた。パラードはストラヴィンスキーに衝撃を与え、転換点になった。

サティは「パラード」のあともバレエリュスで「メルキュール」も発表した。

サティは肝硬変で亡くなった(飲み過ぎ)

59歳だった

余談:マヌエル・デ・ファリャ

ファリャは1876年カディスで生まれたアンダルシア人。母親はカタルーニャ人、父親はバレンシアの出(バレンシアは言語的に歴史的にもカタルーニャに近い。)。つまり、ファリャはアンダルシア人とカタルーニャの両方の血を引いているのだ。人懐っこくて情熱的なアンダルシア人の特徴と、実直で生真面目で律儀なカタルーニャ人の特徴が渾然一体となっているのがファリャなのだ。人柄は基本的にカタルーニャ的で地味・真面目・信仰深く・清貧。いつも冴えない服装だった。そして生涯独身だった。母親の血を強く受け継いでいたのかもしれない。ファリャの音楽にもアンダルシア(熱狂)とカタルーニャ(内省)が美しい混淆を見せる。母親はピアノが上手で、ファリャは母親にピアノを習い、どんどん上達した。ファリャはまずピアニストとして世に出た(モーツァルトもベートーヴェンがそうだったように…)

彼は1907年から1914年までパリで暮らした。

デュカスはファリャの才能を買っていてオペラコミック座でオペラ「はかなき人生」を上演させた。ドビュッシーもまたファリャと知り合い、ファリャの弾く「はかなき人生」を聴いて賞賛を惜しまなかった(「はかなき人生」(1913)ではスペイン舞曲が飛び抜けて有名だ)。以後ドビュッシーは例によってぶっきらぼうだが、それでも的確で心のこもったアドバイスをファリャに送るようになる….(ドビュッシーはファリャに優しかった)。またドビュッシーもファリャから影響を受けただろう。二人の友情は終生変わらなかった。

ドビュッシーのこの上なくスペイン的な「ヴィーノの門」をファリャは絶賛していた。ヴィーノの門はファリャがグラナダから送った絵葉書が契機となって作曲された。

ファリャは言う「ドビュッシーはスペインの民謡などを引用したわけではないのに、この上なく完璧なスペインを曲で表現した!」

ドビュッシーのスペイン的な作品といえば例えば….

映像より「イベリア」版画より「グラナダの夕べ」

「リンダラハ」

ドビュッシーが亡くなるとひどく悲しみ、ギター曲「ドビュッシー墓碑銘のための賛歌」を作曲した。ファリャはこの作品の最後でドビュッシーの「グラナダの夕べ」を引用して、大切な友人の死を悼んだ….

ファリャはラヴェルとも知り合って友情を結ぶ。ラヴェルが属していたグループ「アパッシュ」のメンバーにもなった。ラヴェルを訪問したファリャは、ラヴェルの母親(バスク出身のスペイン人。ラヴェルは彼女の歌うスペイン民謡を聴いて育った。母の歌うスペイン民謡はラヴェルの音楽的ベーシックだった)とのスペイン語での会話を心から楽しんだ。

ラヴェルの「スペイン狂詩曲」を聴いたファリャは次のように言う。『私は狂詩曲のスペイン的性格に驚かされた。……ラヴェルのスペインは母を通して理想的に感じ取られたスペインなのである。私は彼女が素晴らしいスペイン語で語る洗練された会話にうっとりしながら、マドリッドで過ごした彼女の若き日の思い出話を聞いたものだった』

ラヴェルは何しろ半分バスク人なので(だからファリャと通じ合う部分も多かっただろう)もちろんラヴェルもスペイン的な作品をたくさん作ってる

「ボレロ」「スペインの時」「ツィガーヌ」

「道化師の朝の歌」

「亡き王女のためのパヴァーヌ」

「ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ」

「ハバネラ形式のヴォカリーズ」

「ピアノ協奏曲ト調」も当初は「バスク協奏曲」として着想された。「ピアノ三重奏曲」もまた非常にバスク的だ。

ファリャのはかなき人生の全曲中でスペイン舞曲は二幕で出てくる。👆の動画の41mあたりから見ていただけるとスペイン舞曲が出てくるのでぜひ!全曲の中だと一層かっこいい!

ファリャは1910年にストラヴィンスキー、ディアギレフ、マシーンと知り合った。

ストラヴィンスキーはファリャについて「私よりも更に小さい男で、牡蠣のように控えめで引っ込み思案……厳しいほど敬虔なクリスチャン」「あらゆる音楽家の友人の中で最も実直」と述べている。

ストラヴィンスキーもまたスペイン音楽に魅せられていた。

4つのエチュードより「マドリッド」

マシーンはファリャについて「大学の教授だといっても通用したかもしれない。だが、ずば抜けて刺戟的な人物だった」と述べている。

ファリャは「7つのスペイン民謡」(1914)「恋は魔術師」(1915/25)、「スペインの夜の庭」(1915)「三角帽子」(1919)と傑作を発表し続け、名実ともにスペインを代表する作曲家になった。しかしファリャはフランコの軍事独裁政権になるとスペインを離れアルゼンチンに亡命。祖国に戻ることはなかった…

ちなみにピカソもパブロ・カザルスもファリャと同様にフランコ独裁体制のスペインには絶対に戻らなかった….

ファリャ「幼子を胸に抱く母たちの祈り」(1914)

「どうかこの子が兵隊になりませんように」と切々と祈る母たちの祈り….

スペインは特に聖母信仰の強い国だ。

ファリャについてフランシス・プーランクは言う「郷土色豊かな雰囲気ばかりでなく、神秘思想が顔を覗かせる瞬間がある。わたしの脳裏に残る最後の彼の姿はヴェネツィアの教会の中で我を忘れて祈りに没頭する人間。僧侶のような姿なのです….

聖人たちが恍惚の状態に入ると、突如として俗世間の人間にはその姿が見えなくなると言われるように、ファリャが消えていなくなったうような気がしました。長い時間が過ぎて、わたしは彼に近づき肩を叩きました。彼は私の方に目を向けましたが、目には何も映っていません。そしてまた祈りに入ってゆきました。わたしは教会を出て、その後ファリャに会うことはありませんでした。」(プーランクは語る)

トーク動画の合言葉

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?